П.П. Азбелев

П.П. Азбелев

Пазырыкское наследство и юэчжийская проблема.

Keywords: Central Asia, Altai, Pazyryk, Yuezhi, Dingling, Tiele, animal style, horse harness, belt sets. / Cuvinte cheie: Asia Centrală, Altai, Pazyryk, Yuezhi, Dingling, Tiele, stil animalier, piese de harnașament, seturi de centuri. / Ключевые слова: Центральная Азия, Алтай, Пазырык, юэчжи, динлин, теле, звериный стиль, конская упряжь, поясные наборы.

P.P. Azbelev. Pazyryk Heritage and the Yuezhi Problem.

Attempts to correlate the Yuezhi of Chinese sources with the Pazyryk culture that have been made since the middle of last century are completely groundless. Detailed examination shows that the material evidences which were used as a proof of this theory and its further development are either anachronistic or reflect connections so broad that separate comparison of single cultures and monuments is meaningless. At the same time, there are reasons to suppose that those who belonged to the Pazyryk culture were a part of the Dingling. In the 6th century their distant descendants accounted for the bulk of the subordinate tribes of ethno-political hierarchy of the First Turkic Khaganate, which explains some similarities between Pazyryk and Old Turkic cultures.

P.P. Azbelev. Patrimoniul Pazyryk și problema Yuezhi.

Încercările de a corela cultura Pazyryk cu Yuezhii surselor din China, efectuate la mijlocul secolului trecut, sunt complet nefondate. Verificarea detaliată arată că argumentele reale aduse în vederea demonstrării și dezvoltării acestei teorii sunt fie anacronice, fie reflectă conexiuni foarte vagi, astfel încât afinitatea unor culturi individuale și monumente își pierde semnificaţia. În același timp, există motive care ar permite supoziţia că purtătorii culturii Pazyryk au constituit o parte a Dinglingilor. Descendenţii lor îndepărtaţi, în sec. VI au constituit cea mai mare parte a triburilor secundare ale primului Khaganat turcic, ceea ce explică asemănările dintre cultura Pazyryk și culturile turcice antice.

П.П. Азбелев. Пазырыкское наследство и юэчжийская проблема.

Попытки соотнести пазырыкскую культуру с юэчжами китайских источников, предпринимавшиеся с середины прошлого века, полностью неосновательны. Подробная проверка показывает, что вещественные аргументы, привлекавшиеся в доказательство и в развитие этой теории, либо анахроничны, либо отражают настолько широкие связи, что частные сопоставления отдельных культур и памятников теряют смысл. В то же время имеются причины предполагать, что носители пазырыкской культуры входили в число динлинов. Их отдалённые потомки в VI в. составили основную массу второстепенных племён Первого тюркского каганата, чем и объясняются черты сходства между пазырыкской и древнетюркскими культурами.

1. Пазырык — «стерегущие золото грифы» — юэчжи. — 23

2. Методологический аспект и даты. — 26

3. «Стерегущие золото грифы» и Пазырык. — 26

4. Юэчжи и Пазырык. — 27

Развитие идеи о юэчжийской принадлежности пазырыкской культуры. — 27

Тамги Цаган-гола. — 28

«Великолепный иконографический материал». — 29

Зооморфные превращения и «копытные грифоны». — 31

Ареал и связи пазырыкской культуры. — 35

5. Об археологических поисках юэчжей в Средней Азии. — 38

Пазырык и Тилля-тепе. — 38

Замечания о культурных трансформациях при переселениях. — 44

6. Пазырыкское наследство. — 45

О происхождении инноваций катандинского этапа. — 46

Динлины и теле. — 48

7. Заключение. — 50

Литература. — 50

Список сокращений. — 385

[ Примечания. ]

[ Иллюстрации. ]

[ Добавления веб-версии выделены цветом; иллюстрации вынесены в отдельный блок. ]

1. Пазырык — «стерегущие золото грифы» — юэчжи. ^

В первых же обобщающих публикациях материалов пазырыкской культуры С.И. Руденко предложил системную концепцию, определявшую место замечательных горноалтайских находок в общей исторической и этнокультурной картине Евразии.

С одной стороны, упоминание об алтайских племенах скифского времени «обнаруживалось» в поэме Аристея Проконнесского, известной по пересказу Геродота (IV. 13, 27 и др.): «в Горном Алтае, а возможно и западнее, до бассейна р. Ишима, обитали легендарные стерегущие золото грифы», которых и предлагалось считать пазырыкцами (Руденко 1952: 18-19 и рис. 7). Подробного разбора античных источников С.И. Руденко не предпринимал, опираясь главным образом на работу В.В. Струве, который, правда, сведения об аристеевских «грифах» в ней не исследовал (Струве 1946; 1968: 51-66).

(23/24)

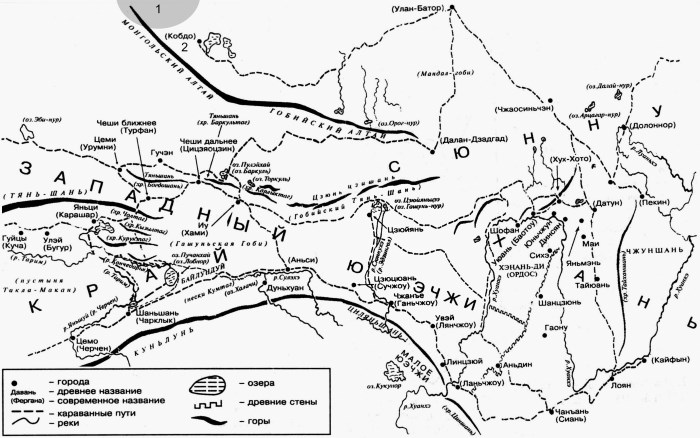

[Рис. 1]

С другой стороны, пазырыкцев предлагалось соотнести с юэчжами китайских источников: сперва об этом в контексте рассуждений о передвижениях «массагето-юэчжийских» племён и их контактах с хунну, заговорил С.В. Киселёв: «Пазырыкский курган, с его параллелями Аму-Дарьинскому кладу, с его десятью конями даваньской породы, является первой вехой проникновения на восток вместе с юэ-чжи аборигенной среднеазиатской культуры — наследницы древневосточных цивилизаций» (Киселёв 1949: 216, ср. Толстов 1948: 245), затем, уже без подробного разбора, об этом писал и С.И. Руденко: «Наиболее вероятно, что племена Алтая в рассматриваемую эпоху принадлежали к той группе среднеазиатских племён, которые подобно сакам, были европеоидами и, можно думать, были теми племенами, которые китайские источники называли юечжами» (Руденко 1960: 339).

Таким образом, пазырыкские материалы обретали сразу две линии этнокультурной идентификации, западную и восточную (Руденко 1960: 173-176 и рис. 108), и тем самым оказывались археологическим связующим звеном между античными и древнекитайскими нарративными источниками. Одновременно была разработана обширная система пазырыкско-иранских аналогий (Руденко 1961), и в итоге историческое осмысление одного из крупнейших археологических открытий середины ХХ века обрело внешнюю стройность и завершённость.

Автор концепции никогда не сомневался в ней, и в одной из последних своих работ повторил её как доказанную и не требующую дополнительных пояснений: «Племена, населявшие Горный Алтай, были известны грекам под легендарным названием “стерегущие золото грифы”, а китайцам — под названием “юечжы”. Основная масса юечжей обитала в Монгольском Алтае и южнее, вплоть до Бей-Шаня, но вполне вероятно, что часть юечжей жила и в Саянах» (Руденко 1968: 12 [13]). И хотя сам С.И. Руденко не увязывал свою теорию с историей соседних регионов в последующие века — при избранном им подходе историческим наследием пазырыкской культуры оказывалась, по существу, знаменитая кушанская держава первых веков н.э., созданная переселившимися на запад юэчжами.

Эта концепция иллюстрировалась картой, доработанной автором после первого издания (Руденко 1952: 19, рис. 7; 1960: 175, рис. 108; 1968: 16, илл. 5). Самое заметное отличие позднего варианта — смещение локализации юэчжей к северу, то есть поближе к Горному Алтаю, в полном согласии с предложенной этнокультурной идентификацией пазырыкской культуры (рис. 1), но в резком противоречии с письменными источниками (рис. 2).

(24/25)

[Рис. 2]

(25/26)

2. Методологический аспект и даты. ^

Особенность обсуждаемой концепции — в её комплексности. Она образуется не из непосредственной интерпретации материалов, а из нескольких гипотез, каждая из которых и сама-то по себе может составить тему большого исследования. Вернее даже было бы говорить не о составляющих концепцию гипотезах, а о нескольких проблематиках. [1] Это:

1) хронология пазырыкской культуры (естественно, в контексте более широкого круга вопросов хронологии древнекочевнических культур).

2) интерпретация аристеевской картины мира.

3) локализация и археологическая идентификация юэчжей, среди прочих древнейших названий, упомянутых в китайских источниках.

4) пазырыкское наследство в археологии Южной Сибири и Центральной Азии: судьба носителей пазырыкской культуры должна быть соотносима с историей упоминаемых источниками народов, предлагаемых «на роль» пазырыкцев.

Лучше всего разработан на сегодняшний день первый из этих проблемных блоков. Ещё в 1950-х гг. С.И. Руденко, полемизируя с С.В. Киселёвым и другими сторонниками поздней даты пазырыкской культуры, обратился, во-первых, к углублённому изучению материалов, привлекавшихся его оппонентами, а во-вторых, к более интенсивному использованию потенциала собственно пазырыкских находок. Масштаб личности С.И. Руденко, его удивительная работоспособность и энергичность привели к появлению первых монографических изданий Сибирской коллекции царя Петра и материалов раскопок Ноин-улинского некрополя хуннских шаньюев (Руденко 1962; 1962а), с одной стороны, а с другой — к широкому внедрению естественнонаучных методов исследования пазырыкских материалов. Развитие этих усилий в наше время — обширные мультидисциплинарные изыскания, важным этапом которых стало появление большой серии ценнейших публикаций — от коллективной монографии «Евразия в скифскую эпоху» (Евразия 2005) до большой книжной серии «Интеграционные проекты СО РАН», издаваемой новосибирскими коллегами.

Теперь уже вполне очевидно, что в спорах о пазырыкской хронологии никто не был ни прав, ни неправ в полной мере. В дискуссии чётко проявилась разница между абсолютным датированием и определением стадиальной принадлежности. Как теперь можно считать доказанным, пазырыкская культура в целом принадлежит скифо-сакской эпохе, однако занимает внутри неё сравнительно позднее положение и абсолютно-хронологически действительно близка к гунно-сарматскому времени. Все Пазырыкские курганы сооружены на протяжении всего лишь полувека в пределах IV-III вв. до н.э.

Однако всё это — выводы сравнительно недавнего времени; а в 50-х гг. прошлого века ни самого С.И. Руденко, ни его последователей не смущала неопределённость типолого-хронологического соотношения памятников; крайняя приблизительность историко-географических оценок и вовсе была в те поры практически нормой кочевниковедения. Завораживающая идея о том, что пазырыкцы — это те самые «стерегущие золото грифы», и/или они же — знаменитые юэчжи, в той или иной степени нашла своё отражение во многих обобщающих трудах и отдельных исследованиях. Комплексного развития эта теория не получила, её разве что пересказывают, [2] однако в справедливости тех или иных составляющих её тезисов не сомневались многие исследователи.

3. «Стерегущие золото грифы» и Пазырык. ^

Яркий пример — известная публикация ак-алахинских материалов пазырыкской культуры, предпринятая Н.В. Полосьмак; уже само название книги — «Стерегущие золото грифы» — указывает на отсутствие у автора сомнений в справедливости «западной линии» этнокультурного определения пазырыкских материалов. После краткого обзора мнений по поводу аристеевской картины мира Н.В. Полосьмак сосредоточилась на широ-

(26/27)

ко распространённом в пазырыкской иконографии образе хищной птицы, заключив: «по ключевому образу их мифологии пазырыкцы по праву могут считаться “стерегущими золото грифами”, как их называли греки» (Полосьмак 1994: 10).

Эта «западная линия» отождествлений пазырыкской культуры не может, однако, существовать сама по себе: она естественным образом входит в систему взглядов, опирающихся в основе своей на идею о проникновении Аристея очень далеко на восток и, соответственно, о возможности системных сопоставлений аристеевской картины мира с центральноазиатскими материалами. Дальше всех здесь пошёл, пожалуй, Д.А. Мачинский, предложивший, как он сам это назвал, «систему гипотез», охватывающую памятники не только эпохи раннего железа, но и эпохи бронзы (Мачинский 1996).

Не углубляясь в эти сложные материи, ограничусь напоминанием о явном хронологическом несоответствии: поэму Аристея относят не позднее чем ко второй половине VI — первой четверти V в. до н.э. (Иванчик 1989: 48), нашедшие в ней смутное отражение сведения относятся, соответственно, к раннескифской эпохе, а пазырыкская культура существовала на Горном Алтае в IV-III вв. до н.э., и это полностью снимает вопрос о правомерности подобных соотнесений.

То, что повествование Аристея на несколько столетий древнее китайских сведений о юэчжах, С.И. Руденко вряд ли смущало: в дискуссии о хронологии пазырыкских курганов разброс дат обсуждаемых памятников и привлекаемых аналогий практически поглощал разницу во времени между западными и восточными легендами и летописями. Ныне этой проблемы нет. Даже если в «Аримаспее» и упоминаются центральноазиатские народы, то либо пазырыкская культура тут и вовсе ни при чём, либо аристеева «карта» касается не Горного Алтая, а каких-то иных областей, где обитали далёкие предки пазырыкцев.

4. Юэчжи и Пазырык. ^

Слово «юэчжи» [3] трактовалось по-разному; одни исследователи усматривали в нём сильно искажённое имя массагетов (Толстов 1948: 245), другие считали его «адекватной передачей исходной формы этнонима» (Кляшторный, Савинов 2005: 22, со ссылкой на консультацию С.Е. Яхонтова). В лингвистическом отношении юэчжей принято связывать с тохарами (из недавних обзоров проблематики см., например: Восточный Туркестан 1988: 236-241; Восточный Туркестан 1992: 6-31; Blažek, Schwarz 2008 [4]; Сверчков 2012).

История юэчжей известна по китайским источникам: в третьей четверти I тыс. до н.э. юэчжи обитали к западу от Ордоса и в Ганьсу (рис. 2), откуда были вытеснены на запад азиатскими гуннами. Побеждённые юэчжи ушли из Приордосья на запад, где разгромили народ, именуемый сай или се — саков или серов, частично переселившихся после этого на юг — в Северную Индию; в середине II в. до н.э. усуни, действовавшие по согласованию с хунну, выбили юэчжей из Семиречья, и те снова двинулись за запад, закрепившись на сей раз в Бактрии, где вскоре появилось созданное ими «владение Гуйшуй» — Кушанское царство (подробный критический разбор связанных с этой темой вопросов исторической этногеографии, а также китайских повествований о событиях, схемы и карты см.: Боровкова 1989; 2001; 2005). Всё, что сейчас прямо известно по китайским хроникам о передвижениях юэчжей, полностью исключает возможность их присутствия в Южной Сибири, во всяком случае непосредственного.

Не исключено, что по пути из Приордосья на запад юэчжи прошли через ареал, «отведённый» им на карте С.И. Руденко — но произошло это никак не раньше середины II в. до н.э., то есть времени, которое пазырыкская культура не «захватывала» ни по хронологии самого С.И. Руденко, ни даже по современной. Достоверных же данных о месте обитания юэчжей и об их истории ранее конца III в. до н.э. нет (подробно и с историей вопроса см.: Боровкова 2001: 8-34 и далее Глава 1).

Развитие идеи о юэчжийской принадлежности пазырыкской культуры. ^

Красивая идея о связи между одним из крупнейших союзов племён в Центральной Азии третьей четверти I тыс. до н.э. и одним из самых знаменитых памятников той эпохи находила отклик как у археологов, так и у историков, порой стремившихся воспол-

(27/28)

нить очевидный недостаток аргументации весьма произвольными сопоставлениями. Так, Л.Н. Гумилёв обосновывал своё согласие с идеей о том, что юэчжи — это пазырыкцы, тем, что в кургане №6 Пазырыкского могильника найдено китайское «зеркало из княжества Цинь, тесно связанного с юэчжами», тем, что пазырыкцы, как и юэчжи, брили головы, сходством профиля всадника на войлочном ковре из Пятого Пазырыкского кургана с профильными же изображениями на кушанских монетах и общей близостью датировок (Гумилёв 1960: 39-40 [прим. 54]). Подобные доводы вряд ли можно считать убедительными.

К идее о юэчжийской принадлежности пазырыкской культуры без дополнительных рассуждений присоединился М.И. Артамонов; самих же юэчжей он считал «одним из подразделений ираноязычных саков» — народа сэ китайских источников, «поскольку время этих курганов соответствует периоду господства последних в географически тесно связанной с Горным Алтаем Западной Монголии» (Артамонов 1973: 79). Следует отметить, что никаких указаний на Западную Монголию как область расселения юэчжей и саков письменные источники не содержат, так что тут налицо то же смещение локализаций, которое видно при сравнении двух карт С.И. Руденко (рис. 1).

С.Г. Кляшторный в ряде обобщающих и популярных работ безоговорочно признавал пазырыкцев юэчжами (см., например, Кляшторный 1989: 245-246). Позднее эта идентификация была доработана и не раз повторялась, порою — уже как не требующая доказательств (подробнее: Савинов 1984: 9-11; 1987: 11; Кляшторный, Савинов 1998; 2005: 21-26; Кляшторный 2010: 114-121). Расширяя эту концепцию, её сторонники добавили к числу народов, связываемых с «курганными захоронениями Западномонгольского и Саяно-Алтайского регионов» V-III вв., наряду с юэчжами, ещё и усуней (Кляшторный, Султанов 1992: 56-57). [5] При этом предполагалось, что ареал пазырыкской культуры был намного шире пределов Горного и Центрального Алтая и включал «территории южных районов Саяно-Алтайского нагорья, Западной Монголии и Восточного Туркестана» (Кляшторный, Савинов 1998: 172).

Поддерживая концепцию С.И. Руденко, авторы, однако, не отказывали в праве на существование другим археологическим идентификациям юэчжей, и что существеннее всего — впервые предложили, сверх общих рассуждений и приблизительных локализаций, опыт предметного обоснования своей правоты. Эти аргументы заслуживают более подробного разбора, до сих пор в литературе не предпринимавшегося.

Тамги Цаган-гола. ^

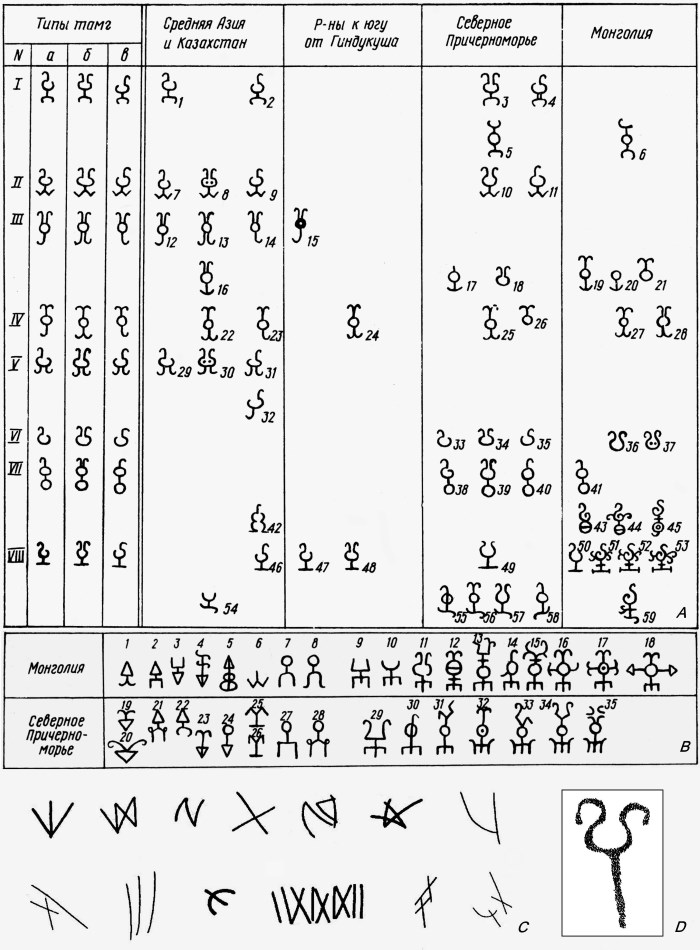

Как аргумент в пользу соотнесения пазырыкцев с юэчжами приводят известные тамги на скалах Цаган-гола (Западная Монголия). Ссылаясь на мнение А.М. Мандельштама о сармато-юэчжийских связях (Мандельштам 1974) и на выводы Б.И. Вайнберг и Э.А. Новгородовой (Вайнберг, Новгородова 1976), С.Г. Кляшторный и Д.Г. Савинов заключили, что «именно цагангольские тамги надёжно подтверждают гипотезу о юечжийской принадлежности “пазырыкцев”, выдвинутую С.И. Руденко, и, более того, об их сарматских (восточноиранских) связях» (Кляшторный, Савинов 1998: 175). [6] Этот тезис мог бы быть принят при одновременном соблюдении хотя бы двух основных условий: 1) цагангольские тамги связаны с юэчжами, 2) цагангольские тамги связаны с пазырыкской культурой.

Связь обсуждаемого тамгового комплекса с юэчжами выводится из построений Б.И. Вайнберг и Э.А. Новгородовой. Обнаружив сходство между тамгами из западных областей горно-степного пояса, с одной стороны, и со скал реки Цаган-гол в Монголии — с другой, эти авторы констатировали:

1) «наличие полностью тождественных знаков»;

(28/29)

2) присутствие в Монголии «ряда знаков..., близких тем, что известны среди среднеазиатских и сарматских памятников»;

3) присутствие в Монголии тамг «явно того же круга, которые можно рассматривать как производные от более простых тамг» Хорезма и Согда.

Справедливость этих констатаций удостоверяется сравнительной таблицей (рис. 3, A, B) (Вайнберг, Новгородова 1976: 69-72).

Однако в выводах, сделанных публикаторами этого интереснейшего материала, видны логические неувязки: «античные источники, как и археология..., свидетельствуют о продвижении в последние века I тысячелетия до н.э. сарматских племён из Заволжья в Северное Причерноморье. В Средней Азии есть все основания связывать появление тамг на монетах II-I вв. до н.э. с приходом сюда скотоводческих (кочевых) иранских племён в эпоху падения Греко-Бактрийского царства.... в Средней Азии эти племена появились либо с востока, либо с севера (чаще всего из районов за Сырдарьёй). Таким образом, можно прийти к выводу, что тамги..., встреченные в Юго-Западной Монголии, Средней Азии, Центральном Казахстане и Северном Причерноморье, показывают путь продвижения группы кочевых племён от Монгольского Алтая и Джунгарии через Казахстан и Среднюю Азию в Восточную Европу» (Вайнберг, Новгородова, 1976: 71).

Иными словами, тамги Цаган-гола, типологически поздние («производные») по сравнению с западными аналогами (см. таблицу и приведённые выше авторские же констатации), якобы указывают на то, что их обладатели прошли из Монголии через Среднюю Азию в Причерноморье, хотя очевидно на самом деле обратное: небольшая монгольская группа тамг, часто имеющих по нескольку дополнительных элементов, явно вторична по отношению к обширному западному массиву и определённо позже него. Большинство западных аналогий относится ко времени заведомо более позднему, чем IV-III вв. до н.э., когда в Западном Приордосье существовал «Дом Юечжы», а значит, вторичные цагангольские тамги тем более моложе. Они относятся ко времени, когда никаких юэчжей в Центральной Азии уже не было, и «тезис об этнополитической неоднородности юечжийского племенного союза» (Кляшторный, Савинов 1998: 174) ни доказывать, ни опровергать не могут.

Столь же безосновательно связывать цагангольские тамги с пазырыкской культурой. Ничего похожего на эти тамги пазырыкская изобразительная традиция не содержит. В этом убеждает хорошо известная публикация В.Н. Полторацкой — собранные ею достоверно пазырыкские знаки (Полторацкая 1962: рис. 2-6) совершенно не похожи ни на цагангольские, ни на сарматские, хорезмийские и т.п. (рис. 3, C). То же видно по сводной таблице в работе С.А. Яценко (2001: рис. 35).

В.Н. Полторацкая предположила, что пазырыкские знаки различны по смыслу — одни были метками мастеров, другие — счётными значками, третьи и вовсе имели технологическое значение, указывая место крепления одной детали к другой. Лишь знаки первой группы могут считаться чем-то вроде тамг, но главное для рассматриваемого здесь вопроса — то, что пазырыкские тамгообразные знаки, судя по всему, были ещё весьма архаичны, и они не могут быть корректно сопоставлены с настоящими родовыми тамгами.

[ Добавление веб-версии. Ещё одна группа пазырыкских знаков, заслуживающая упоминания в связи с вопросом о тамгах — метки на наконечниках стрел (подробнее см.: Кубарев, Шульга 2007: 98-99). Назначение этих знаков не выяснено, но для рассматриваемой здесь темы важно, что ни один из них ни в малейшей степени не похож на цагангольские тамги (там же: 265, Рис. 70). ]

Единственная, кажется, на пазырыкской территории тамга «цагангольского» вида есть на стеле, стоявшей в конце ряда камней к востоку от кург. Уландрык IV, 1 (Кубарев 1987: 12, рис. 3; 268, табл. LXVII), но её отношение к пазырыкскому кургану подтвердить невозможно. Уландрыкская тамга (№24 по сводке С.А. Яценко) среди алтайских знаков выглядит совершенно чужой (рис. 3, D). Скорее всего, её следует признать «посетительской», и это вполне согласуется и с тем, что цагангольские тамги — сравнительно поздние.

«Великолепный иконографический материал». ^

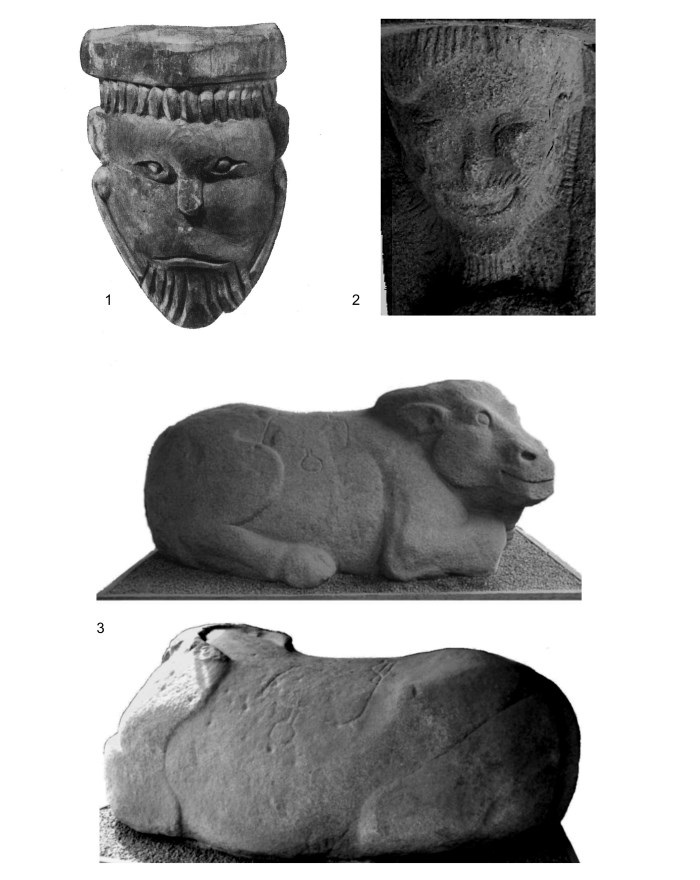

Другой аргумент сторонников соотнесения пазырыкской культуры с юэчжами — сравнение изображений монголоидных лиц на подвесках узды из Первого Пазырыкского кургана (рис. 4: 1; Руденко 1953: табл. XLIII, XLIV) с лицом варвара, изображённого лежащим под конём на изваянии, найденном близ кургана Хо Цюйбина, умершего в 117 г. до н.э. (рис. 4: 2). Этот, по справедливой оценке С.Г. Кляшторного и Д.Г. Савинова, «великолепный иконографический материал» используется не напрямую, а в системе косвенных сопоставлений.

Предполагается, что пазырыкские подвески символизируют головы поверженных врагов монголоидного облика, и что в обоих случаях — на пазырыкских подвесках и на китайском изваянии — изображены гунны (хунну/сюнну кит. источников). А поскольку юэчжи и гунны воевали, постольку изображение подвешенных к узде и сбруе отрубленных хунн-

(29/30)

[Рис. 3]

(30/31)

ских голов косвенно свидетельствует о справедливости пазырыкско-юэчжийского отождествления (Кляшторный, Савинов 1998: 174-176, рис. 2).

Эта сложная конструкция крайне зависима от многих обстоятельств. Не вдаваясь в обсуждение вопросов семантики сбруйных украшений, ограничусь указанием на очередное несоответствие дат. Изваяния, найденные в разное время близ кургана Хо Цюйбина, принято считать a priori одновременными захоронению прославленного ханьского военачальника, однако единственное изображение датирующих реалий — пары стремян второй четверти — середины I тыс. н.э., показанных на скульптуре лежащего быка (рис. 4: 3) [7] — требует рассматривать изваяния отдельно от кургана и относить их не к ханьскому времени, а к эпохе Троецарствия.

Следует также отметить, что авторы неверно описывают привлечённый ими памятник: «на мраморе гробницы были вырезаны барельефом несколько групп его противников и сцены триумфа» (Кляшторный, Савинов 1998: 176) — тогда как материалом служил не мрамор, а гранит, сам памятник — не барельеф в гробнице, а объёмная скульптура, найденная поблизости, и представлены тут не «группы противников», а несколько изображений животных и единственная фигура человека, лежащего под конём, причём сюжет этой скульптуры нельзя однозначно трактовать как «сцену триумфа» (подробнее см.: Азбелев 2011; 2014: 313-314).

Уточнённая атрибуция этих китайских изваяний полностью обесценивает их сопоставление с пазырыкскими изображениями. Лица на уздечных бляшках из Первого Пазырыкского кургана не имеют отношения ни к предполагаемым пазырыкско-хуннским контактам, ни к историческим хунно-юэчжийским войнам. Тем более не имеют эти вещи никакого отношения к проблеме соотносимости пазырыкской культуры с юэчжами.

Зооморфные превращения и «копытные грифоны». ^

Важный аргумент сторонников соотнесения пазырыкской культуры с юэчжами — идея видной североамериканской исследовательницы Эммы Банкер о том, что именно с юэчжами следует связывать образы фантастических

[Рис. 4]

зверей, «обрастающих» головками хищных птиц (то есть с зооморфными превращениями), нередко встречающиеся на сделанных в Северном Китае находках различных кочевнических украшений, прежде всего поясных. Вытеснение соответствующих сюжетов сценами с участием человека, с образом дракона, с элементами ландшафта и многочисленными изображениями реалий Э. Банкер соотнесла с разгромом юэчжей гуннами, во многом ориентировавшимися на традиции китайского происхождения. Часть культурного пласта, характеризуемого зооморфными превращениями, по мнению исследовательницы, — это знаменитые поясные бляхи Сибирской коллекции царя Петра; в этом контексте упоми-

(31/32)

нается и пазырыкская культура, в которой, как известно, этот приём звериного стиля древних кочевников представлен на многих находках (Bunker 1992).

С.Г. Кляшторный и Д.Г. Савинов, ссылаясь на Э. Банкер, указывают также археологический обзор в каталоге коллекции А. Саклера 1997 года (Кляшторный, Савинов 1998: 176). Но это коллективная работа, и археологический обзор там, во-первых, составлен не Э. Банкер, а К. Линдафф, и во-вторых, он не содержит ни обоснования, ни даже собственно тезиса о юэчжийской принадлежности ажурных северокитайских блях. Автор обзора лишь упоминает о позиции С.И. Руденко, не больше того; уже из приведённых в обзоре карт (Bunker et al. 1997: 33, 75) видно, что ареал рассматриваемых памятников не затрагивает известные по летописям юэчжийские земли (и уж тем более Алтай или предполагаемую область происхождения Сибирской коллекции).

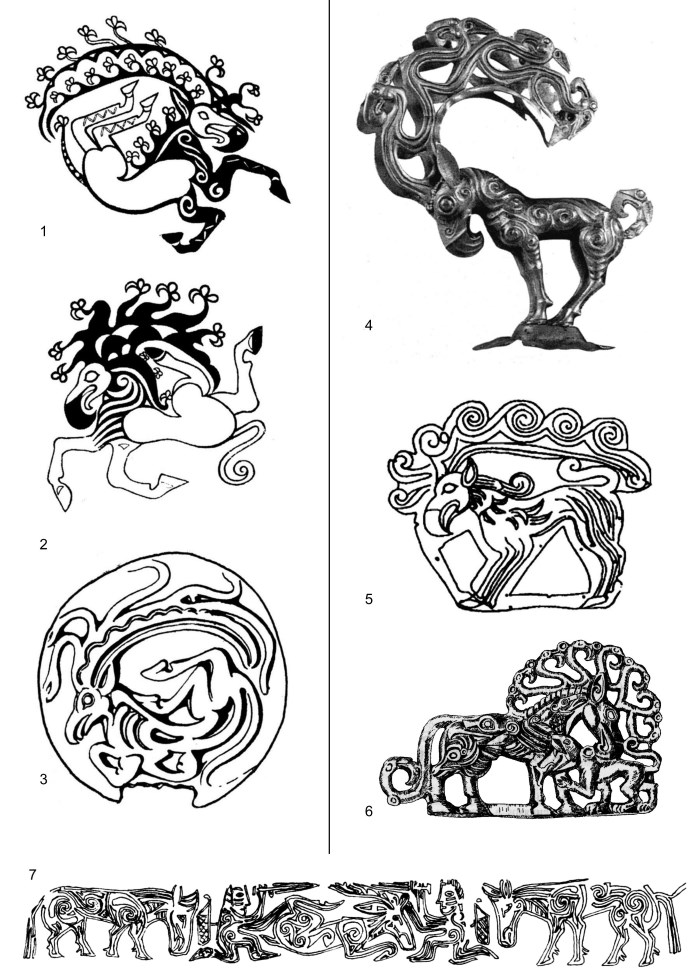

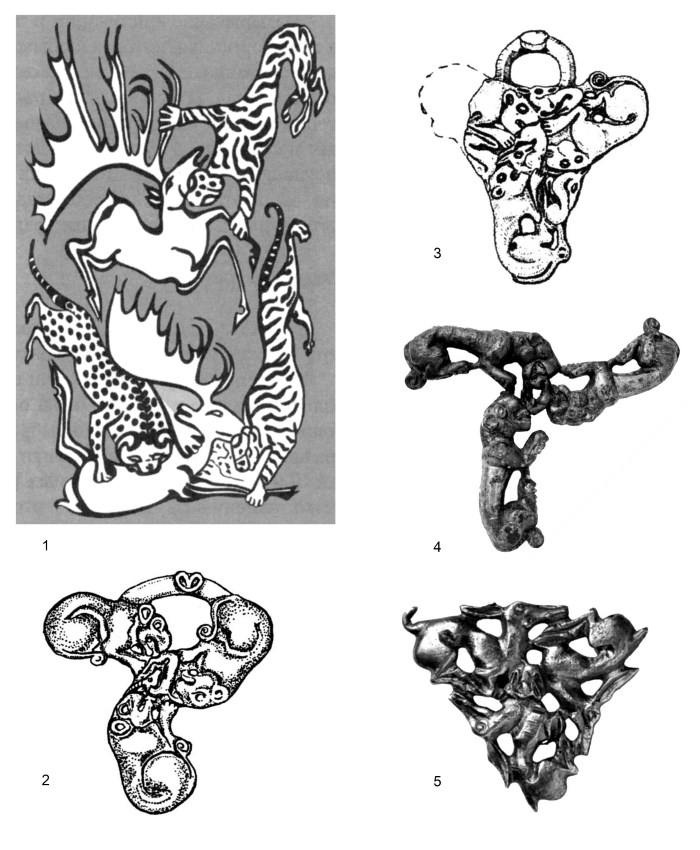

Искусственность попыток поставить знак равенства между пазырыкскими типами и художественными образами, с одной стороны, и северокитайскими с другой — хорошо видна на примере обсуждения в литературе одного из самых интересных персонажей азиатского кочевнического бестиария. Это «необыкновенные копытные животные с ветвистыми оленьими рогами и клювом вместо пасти» (Переводчикова 1994: 124), известные по находкам в Северном Китае, Монголии и Синьцзяне, а также по нескольким горноалтайским и тувинским изображениям (рис. 5). История их изучения ещё невелика.

Л.С. Клейн (ещё до того, как в научный оборот вошли находки из Приордосья и Синьцзяна) счёл это фантастическое существо с алтайских изображений прототипом «тарандра» с блях Сибирской коллекции, [8] в свою очередь оказавшего, по мнению автора, влияние на сарматский бестиарий (Клейн 1976). Эти построения были в немалой степени основаны на анахроничном определении пазырыкцев как «стерегущих золото грифов» и уже хотя бы поэтому не могут быть приняты в полной мере. Впрочем, поставленные автором вопросы о соотношении разных фантастических образов звериного стиля и о том, какие исторические процессы отразились в этих соотношениях, требуют продолжения изысканий с учётом новых материалов.

По заключению А.А. Ковалёва, эти изображения — «явно пазырыкского происхождения»; автор делает вывод «о сложении в позднескифское время определённого религиозно-политического единства населения Ордоса и Саяно-Алтая, проявлявшегося как в передвижениях групп населения из Ордоса на Саяно-Алтай и Западную Сибирь, так и в формировании на базе саяно-алтайских традиций особой субкультуры высшего слоя ордосского общества», хотя «новая ордосская элита всё же действовала независимо от алтайского руководства»; при этом «нет никаких оснований связывать алтайско-ордосские контакты с именем юэчжей» — автор склонен связывать соответствующие памятники с лоуфанями (Ковалёв 1999: 81-82).

Слабое звено этой теории — отсутствие каких-либо предметных аргументов в пользу реконструируемого направления влияний, на котором и строятся далеко идущие исторические выводы. [9] Поэтому кажется предпочтительным более осторожный вывод П.И. Шульги, предложившего и лучшее, пожалуй, название для этого монстра: «образ копытного грифона ... распространяется примерно в одно время на территории Саяно-Алтая, Северной части Синьцзяна, Забайкалья, Монголии и Северного Китая» (Шульга 2010: 70; 2010а: 136).

Д.В. Черемисин, посвятивший специальную статью этому фантастическому образу, предположил, что «соединение в одном персонаже элементов противостоящих друг другу в природе видов животных связано с выражением мифологемы терзания фантастическим хищником (грифоном) оленя или коня», причём «иконографический синтез зооморфных персонажей связан с выражением сюжета “благого терзания” хищниками травоядных копытных животных» (Черемисин 2008: 100). Вместе с «копытным грифоном» рассматривались и другие химеры звериного стиля; в одном ряду оказываются рогатые волк и тигр, классические грифоны и их вариации. Такое понимание образа и его контекста представляется не вполне точным.

(32/33)

[Рис. 5]

(33/34)

Смысл зооморфных превращений определённо не сводится к простому совмещению разнородных признаков, которые вовсе не обязательно трактовать именно как компоненты сцен терзания. Речь идёт не просто о «перетекании» одного вида в другой, а о наделении существа-основы дополнительными свойствами, которыми его, с точки зрения древнего художника, обделила природа. Это несложно доказать простейшей систематизацией элементов, «вырастающих» один из другого никогда не произвольно, но всегда в соответствии со строгой, даже прагматичной логикой. Острые окончания рогов, когти, хвосты дополнительно усиливаются головками хищных птиц, отсутствие рогов компенсируется их изображением, отсутствие клыков — клювом, к оленьему рогу добавляется рог горного козла и т.д. Во многих случаях та же логика видна и в соотношении образа и несущей поверхности. В сущности, добавляемый к образу элемент делал с ним то же, что сам этот образ делал с вещью: оказывал благотворное магическое воздействие. [10] В разных областях распространения звериного стиля этот подход (первоначально, как можно предполагать, восходящий к переосмысленным в кочевой среде ближневосточным химерам) может реализовываться по-разному; в каких-то случаях ограничивались воспроизведением заимствованных образов, в каких-то — вырабатывали собственные, однако в том или ином виде зооморфные превращения присутствуют в декоративно-прикладном искусстве древних кочевников непременно.

Всеобщность этого приёма в искусстве звериного стиля делает его важнейшим стилеобразующим обстоятельством. Особенность же именно «копытных грифонов» — необычно плотное сосредоточение нескольких зооморфных превращений в едином устойчивом образе. Рассматривать его в одном ряду с другими лишь потому, что там и там налицо один из всеобщих признаков, значило бы резко сокращать возможности, открывающиеся перед исследователем при упорядочивании материала тем или иным способом. Для обсуждаемой здесь темы важнее всего географический аспект.

Если выяснить вопрос о происхождении и мифологическом наполнении образа «копытного грифона» в настоящее время вряд ли возможно из-за недостатка материала, то установить заведомо вторичные области его распространения куда проще. Скажем, в собственно китайских памятниках соответствующие изображения в наибольшей степени орнаментализированы, иногда с явным непониманием сущности важных деталей — например, рога рассматриваются как декоративные завитушки, которые нужно «отразить» на противоположной стороне бляхи, у ног зверя, просто забив ими свободное место; это происходит не только с образом «копытного грифона», но и с другими сценами, заимствованными из звериного стиля (см. напр.: Богданов 2006: 154, табл. XL: 5; 172, табл. LX; 173, табл. LXI: 1; 174, табл. LXII: 1, и т.п.). По сравнению с китайскими вещами ордосские и монгольские [11] (рис. 5: 4, 5, 6), вне всякого сомнения, типологически старше.

Пазырыкские и тувинские изображения (рис. 5: 1, 2, 3) от такой орнаментализации свободны, они явно выполнены с точным пониманием смысла каждой детали и ордосским типологически синхронны. Зато набор поз, в которых изображается «копытный грифон», и их контекст — резко отличаются от ордосского: там, на юге и юго-востоке, есть изображения и стоящих, и бегущих (рис. 5: 4, 5), и лежащих (Ковалёв 1999: 79, рис. 2: 3, 4, 5) «копытных грифонов», и сцены терзания с их участием (рис. 5: 6), исполненные на различных предметах, в разных техниках и материалах. Образ глубоко интегрирован в местную культуру и, несомненно, принадлежит ей. Возможно, речь должна идти не об одной, а о нескольких родственных культурах.

На Саяно-Алтае абсолютно преобладают изображения зверя с вывернутым крупом, то есть агонизирующего — причём серийно только на пазырыкских татуировках (рис. 5: 1, 2), в Туве единожды на зеркале (рис. 5: 3); известно изображение стоящего «копытно-

(34/35)

го грифона» в сцене терзания (Киселёв 1949: 187, табл. XXXI: 5); полностью отсутствуют доминирующие позы — такие, в какой представлен знаменитый золотой зверь навершия из Налиньгаоту, заставляющий вспомнить о «штандартах» раннескифского времени (рис. 5: 4). Из-за того, что изображений «копытного грифона» сравнительно мало, а пазырыкские татуировки приходится сравнивать с изображениями на вещах, статистические наблюдения здесь заведомо предварительны. Однако нельзя не отметить размещение татуированных изображений агонизирующего «копытного грифона» и других копытных прежде всего на руках [12] — основном природном «инструменте», с помощью которого пазырыкцы делали всё то, чему, по-видимому, и были призваны способствовать магические татуированные фигуры.

Д.В. Черемисин попытался иначе объяснить приуроченность алтайских «копытных грифонов» к татуировкам: «Этот персонаж не случайно был закреплён за пазырыкским “бодиартом”, возможно, именно потому, что дихотомия “конь — грифон”, которая отражала ту же мифологему благого терзания, была уже реализована в ансамблях убранства лошадей» (Черемисин 2008: 105 [104]). Конские маски из Первого Пазырыкского кургана (Руденко 1953: табл. LXXI) действительно превращают коня в жертву терзания, но это достигается отнюдь не с помощью изображений грифона, которого в этих «скульптурных» сценах может и вовсе не быть: коня терзает прежде всего барс (в виде схематичной фигуры которого решена налобная часть маски), обхвативший конскую морду всеми четырьмя лапами спереди. В одном случае барс целиком золотой (маска со львиноголовым грифоном, рис. 8: 2), в другом (знаменитая маска с оленьими рогами, Руденко 1953: табл. LXXI: 1) — синий с золотыми пятнами (как у «сфинкса» с фрагментов второго войлочного ковра из Пятого кургана, с той разницей, что пятна на маске выполнены наклеенными золотыми листками, а на войлоке переданы аппликацией с вышивкой). Но если сравнивать эти маски с другими (напр., Руденко 1953: табл. LXXII: 4), то становится ясно, что всё это вовсе не обязательные элементы, и они уж тем более не коррелируют с сюжетами татуировок. Да и дело даже не в татуировках как таковых, а в том, где именно они размещены.

По композиции на Филипповском мече, где двое спешившихся всадников закалывают акинаками бьющегося в агонии то ли оленя, то ли коня, замаскированного под оленя [13] (рис. 5: 7), теперь достоверно известно, что одно из значений позы с вывернутым крупом — это способ указать на жертвенное предназначение копытного (у кошачьих, напротив, это поза атакующая). Нельзя ещё с определённостью судить, могут ли смыслы образов, установленные для Приуралья, быть во всех случаях экстраполированы на Горный Алтай. Но разница между царственным монстром с навершия из Налиньгаоту и бьющимися в агонии пазырыкскими «копытными грифонами» слишком очевидна: статус «копытного грифона» у ордосских племён (вне зависимости от того, лоуфани это были или юэчжи) и у древних алтайцев был совершенно разным, и разница эта, с моей точки зрения, указывает скорее на противостояние и враждебность (по крайней мере со стороны пазырыкцев), чем на единство.

Таким образом, зооморфное превращение, как один из всеобщих стилеобразующих приёмов звериного стиля, не может (вопреки построениям Э. Банкер) определять связи между культурами и регионами в частных случаях. Образ «копытного грифона», представляющий этот приём в наиболее развитом виде, действительно был распространён как на Саяно-Алтае, так и в Ордосском регионе, но (вопреки предположению А.А. Ковалёва) при ближайшем рассмотрении эта общность ареала оказывается «расколота» распределением поз, свидетельствующим не о единстве, а наоборот — о чёткой разграниченности населявших эти области древних племён, как бы ни решился вопрос о происхождении этого удивительного художественного образа.

Ареал и связи пазырыкской культуры. ^

Тезис о том, что ареал пазырыкской культуры шире Горного Алтая, частично под-

(35/36)

тверждается. В Восточном Казахстане, примыкающем к российскому Алтаю с запада, раскопано некоторое число пазырыкских курганов (Степная полоса 1992: 140-148); в Северо-Западной Монголии недавно также исследован пазырыкский памятник Олон-Курин-Гол (Молодин и др. 2012). Вместе с тем в Туве прослеживаются (в разной степени в разных её частях) лишь черты культурного сходства с алтайскими памятниками, но в целом своеобразие местных памятников никем не оспаривается. Не идёт речь и о массовом проникновении пазырыкцев на Средний Енисей — исследователи считают возможным говорить лишь о вероятном влиянии пазырыкской культуры.

Некоторые памятники скифо-сарматского времени, исследованные в Восточном Туркестане, имеют черты сходства с пазырыкскими в погребальном обряде и некоторых находках (Шульга 2010а: 109), однако всё это памятники более западного, по сравнению с юэчжийским III в. до н.э., ареала (ср. карту на рис. 2 в этой статье и карту: Шульга 2010а: 148, рис. 1), а хронология их пока не выстроена (ср.: Тихвинский, Литвинский 1988: 188-189; Варёнов 2008; Шульга 2010а: 88 и сл.). Географически и хронологически (если верны ранние варианты датировок) это должны быть памятники «народа сэ» китайских источников, восточных саков, разгромленных юэчжами во II в. до н.э.

Поиск аналогий пазырыкским находкам часто уводит на запад, в мир скифской древности и сакско-иранских контактов (о чём подробно писал ещё С.И. Руденко), причём направление связей прослеживается порою вполне определённо. Так, сопоставление материалов из Пазырыкских и Семибратних курганов привело Л.С. Марсадолова к заключению о том, что «сюжетно-стилистическое сходство изображений и изделий из трёх регионов — Алтая, Ирана и Кубани — может быть объяснено их хронологической близостью» (Марсадолов 1987: 35), но с учётом уточнённой хронологии памятников (Евразия 2005: 190-191, 215) нужно заключить, что речь, скорее всего, должна идти о западных влияниях на культуру древних алтайцев.

Общеизвестны и западные аналогии находкам из Пятого Пазырыкского кургана. Помимо предметных импортов и явных заимствований (иранская шерстяная ткань, ворсовый ковёр, изображения на большом войлочном ковре), это единственная в Центральной Азии четырёхколёсная повозка, которая имеет серию аналогий в Скифии (Бессонова 1982); женский головной убор, аналогичный изображённому на поясных пластинах со сценой под деревом (Грязнов 1961: 21-28) из Сибирской коллекции царя Петра, происходящей из областей западнее Алтая.

Показательна многофигурная татуированная композиция с правого предплечья женской мумии, представляющая терзание копытных несколькими хищниками (Баркова, Панкова 2005: 57). На первый взгляд она уникальна, но при введении поправки на искажение рисунка в зависимости от формы несущей поверхности она всё же находит себе аналогии на вещах со свастикообразной композицией сцены терзания из Прииртышья, Прикамья и Западного Казахстана (рис. 6). [14]

К параллелям этой композиции, указанным мною ранее (Азбелев 2013) могут быть добавлены находки из Западного Казахстана. [15] Крупная бляха из могильника Кырык-Оба (рис. 6: 4) точно воспроизводит сюжет на пряжке из Павлодарского Прииртышья (с отличиями в пропорциях; кроме того, здесь, кажется, повреждена и плохо читается центральная фигурка). Небольшие ременные накладки из Кызыл-Уюка (рис. 6: 5) представляют, судя по всему, вариант развития композиции — к мелкой центральной фигурке копытного (с подогнутыми ногами и задранной головой) добавлено три крупных в той же позе, а изображения хищников отсутствуют (Unbekanntes Kasachstan 2013, Bd II: S. 153, Kat. 403; S. 200, Kat. 523-525). Во втором случае, при несомненной композиционной преемственности, изменения коснулись не только состава «персонажей», но и позы изображённого в центре жертвенного животного; не исключено, что в этом надо видеть признак орнаментализации сюжета.

Авторы обсуждаемых исследований говорят о существовании некоего «могущественного союза», который включал (цитируют они) «не только территорию Алтая, но и обширные территории Центральной Азии и Восточного Казахстана» (Грач 1967: 225). Но А.Д. Грач писал не о юэчжах, а о памятниках «пазырыкского типа»; для него это — погребения в деревянных камерах-срубах с характерным инвентарём V-III вв. до н.э. (такие, как пазырыкские, тасмолинские, саглынские, сарагашенские); сам он этниче-

(36/37)

[Рис. 6]

ских отождествлений избегал, ограничиваясь очень общими словами об «иранской скифо-сакско-юечжийской степной ойкумене» (Грач 1980: 29 и др.). П.И. Шульга, подробно рассмотрев синьцзянские памятники эпохи древних кочевников, считает возможным говорить об «общности племён, населявших в V-III вв. до н.э. Джунгарию, Восточный Казахстан, Горный Алтай и частично юго-западную часть Монголии» (Шульга 2010а: 109).

Можно ли считать признаки памятников «пазырыкского типа» определяющими для союза племён, или нескольких союзов, как счи-

(37/38)

тал А.Д. Грач — спорный вопрос; степень этой общности, характер её внутренних связей сейчас вряд ли могут быть выяснены подробно; здесь важно, что очерченный ареал никак не соотносится с юэчжийским той поры, когда «Дом Юечжы [был] в цветущем состоянии» (Бичурин 1950: 46). Бесспорно лишь, что попытка соотнести этот реконструируемый союз племён с историческими юэчжами при ближайшем рассмотрении оказывается никак не аргументированной, а едва ли не единственной специфической связью между пазырыкским и ордосским мирами оказываются «копытные грифоны», выступающие, однако, в прямо противоположном контексте.

5. Об археологических поисках юэчжей в Средней Азии. ^

Важная часть проверки пазырыкско-юэчжийской идеи С.И. Руденко — археологический поиск юэчжей в Средней Азии. Его можно было вести разными путями: либо сравнивать, исходя из разбираемой здесь концепции, среднеазиатские материалы с южносибирскими, либо сопоставлять динамику историко-археологических реконструкций со сведениями источников о передвижениях древних племён. Оба подхода с разной степенью подробности реализованы в литературе.

Пазырык и Тилля-тепе. ^

Едва ли не лучшим критерием для этнической идентификации археологических памятников выступает соотносимость миграций и линий развития, известных по письменным источникам и независимо восстанавливаемых по археологическим данным. История юэчжей после III в. до н.э. известна: они прошли с востока на запад через всю Среднюю Азию и осели в Бактрии. С археологической же точки зрения это означает, что если юэчжи соотносимы с носителями пазырыкской культуры, то на их пути должны бы быть открыты памятники с безусловными пазырыкскими признаками, стороннее происхождение которых было бы исключено.

Прежде всего здесь нужно указать исследование В.И. Сарианиди (1989), который, анализируя свои замечательные находки с некрополя Тилля-тепе, сопоставил некоторые из них с пазырыкскими материалами. [16] Предметные находки комментировались по ходу описания погребений и в разделе о бактрийском центре златоделия, погребальный обряд — в обобщающей главе «Кочевники в Бактрии»; в разных разделах содержатся наблюдения палеоэтнографического характера и рассуждения о художественном декоре. К сожалению, автор ни разу не проиллюстрировал свои сопоставления, и здесь придётся этот недостаток восполнить, тем более что ссылки на публикации пазырыкских вещей у В.И. Сарианиди часто даны с ошибками (или опечатками), сильно затрудняющими проверку предлагаемых аналогий.

Сопоставления в области погребального обряда, предложенные автором (Сарианиди 1989: 165 и сл.), не могут быть приняты — само по себе наличие, например, гробов и подушек ещё не повод для размышлений о культурных связях; сравнение пазырыкских конских погребений с находкой конских костей в тиллятепинском погр. 4 (там же: 166) совершенно не убедительно, тем более что при описании могилы сам же В.И. Сарианиди трактовал эти кости как «первое и единственное свидетельство погребальной тризны» (там же: 84, 86); привлечение к сравнению оглахтинских и ноинулинских материалов только размывает сопоставление. Наконец, вывод — «курганы типа Пазырыкских и Ноинулинских на Алтае и Тиллятепинских в Бактрии могли быть оставлены родственными кочевыми племенами, но на разных хронологических этапах их истории» (там же: 168) — уже в первой его части иначе как странным, не назовёшь: Ноин-ула расположена не на Алтае, а в горах Хэнтея, между ними по прямой полторы тысячи километров, а тиллятепинский некрополь состоял не из курганов. Собственно же вывод основывался на следующем.

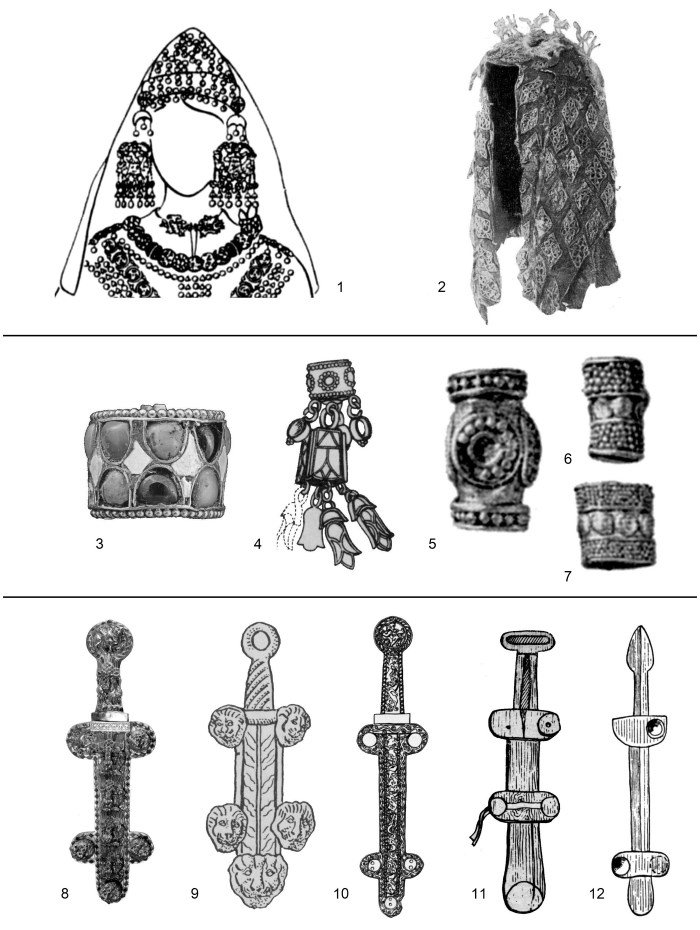

Предложенные в работе сопоставления палеоэтнографического характера также не слишком показательны для прояснения вопроса о культурных связях. По расположению украшений в погр. 2 В.И. Сарианиди реконструировал женский «головной убор конической формы», который и сравнивает с другими древнекочевническими, среди прочего замечая: «островерхий головной убор, близко напоминающий скифские и сакские шапки, существовал на Алтае (Пазырыкский II курган)» (Сарианиди 1989: 54-57). Независимо от точности тиллятепинской и пазырыкской реконструкций (рис. 7: 1, 2) их прямое сопоставление показывает, что алтайский материал привлечён без достаточных оснований. Далее, короткому полукафтану, запахивавшемуся

(38/39)

[Рис. 7]

(39/40)

справа налево (погр. 4), приведена серия аналогий от Скифии до Алтая (там же: 87-88), но именно эта широта и не позволяет выделять пазырыкские параллели из общего ряда. Автор рассуждает о «монголоизированных безбородых и безусых (как и погребённые Пазырыкских курганов) южнобактрийских персонажах» (там же: 173), однако по безусым алтайским мумиям нельзя судить, носили ли пазырыкцы усы при жизни, тем более что мужские профили, изображённые на войлочных аппликациях из Пятого Пазырыкского кургана, как раз отличаются роскошными, лихо закрученными усами (Руденко 1953: табл. XCV и CXIV).

Предметные аналогии, указанные В.И. Сарианиди для тиллятепинских вещей, гораздо точнее, однако среди них нет ни одной специфически пазырыкской вещи. Зеркало из тиллятепинского погр. 5, хотя и аналогично (с разницей в материалах и декоре) находке во Втором Пазырыкском кургане (Сарианиди 1989: 113; Руденко 1953: табл. XXIX: 3), ничего не даёт для выяснения вопроса о связях между Алтаем и Бактрией: ведь на Алтае это совершенно уникальная находка, пазырыкской культуре не принадлежащая. [ Добавление веб-версии: Изображения, имеющиеся на найденных позднее подобных зеркалах, вполне убедительно свидетельствуют об их индийском происхождении (см., напр.: Васильков 2003), так что направление влияний здесь прослеживается не с Алтая в Бактрию, а скорее обратно, и в связи с совершенно иными, нежели юэчжийская эпопея, обстоятельствами. ] Золотому изделию в виде «барабанчика» из погр. 1 (рис. 7: 3) указана (Сарианиди 1989: 53) вполне реальная аналогия из Второго Пазырыкского кургана (рис. 7: 4); однако, как и в случае с зеркалом, в обоих случаях это уникальные находки, а присутствие близких вещей, например, в составе Сибирской коллекции (рис. 7: 5, 6, 7) размывает сопоставление.

Пазырыкские аналогии, наряду с малоазийскими, указаны и ножнам кинжала (из погр. 4), имеющим четыре полукруглых выступа (рис. 7: 8-12). «Связь ножен такой формы с сибиро-алтайским скифским миром, — предположил автор, — может косвенно указывать на их происхождение в этом регионе, откуда они потом могли распространиться далее в западном направлении» (Сарианиди 1989: 98). Пазырыкские находки моделей, по-видимому, действительно воспроизводят древнейшие из известных ножен такого типа, однако малоазийские изображения, в свою очередь, по крайней мере не моложе тиллятепинских; то же относится и к превосходному экземпляру из Приазовья (рис. 7: 8), найденному сравнительно недавно (Засецкая 2008: 92-95, Кат. 13), и к прочим находкам такого рода (см. недавний обзор: Трейстер 2010: 515-521). Так что представляется не менее основательной (и уж точно более аргументированной) точка зрения В.Д. Кубарева, по которой этот тип ножен сложился на территории Средней Азии, «откуда они в IV-III вв. до н.э. и распространились на Восток и Запад» (Кубарев 1981: 51), хотя подтвердить это или опровергнуть могут лишь новые находки.

Наибольшее внимание В.И. Сарианиди уделил иконографическим параллелям.

Сибирские аналогии предложены для образа «драконов» с подвесок из погр. 2 (рис. 8: 1; Сарианиди 1989: 60-61). Сходство определяется автором по нескольким признакам. Во-первых, это «вывернутые назад лапы» (точнее — вывернутый круп; ничего специфически пазырыкского в этом признаке нет); во-вторых, это изображения крылатых и рогатых коней; при этом в качестве примеров «рогатого коня» явно по ошибке приведены: фигурка оленя из «кургана Юстынды», т.е. из кург. 4 могильника Юстыд XII (рис. 8: 5), и пазырыкские конские маски с укреплёнными на лбу скульптурными головками: в одном случае львиноголового грифона (но сравнение, подчеркну, предлагается не с ним, а именно с конём), в другом — горного козла (рис. 8: 2, 3). Столь же некорректны аналогии с украшениями фронтальной части иссыкского кулаха и изображениями на каргалинской диадеме (рис. 8: 4, 6). Непонятно, зачем вообще нужно было сравнивать «драконов» с крылатыми и рогатыми лошадьми.

«Драконы» с подвески из тиллятепинского погребения, по сути, представляют собой вариации львиноголовых грифонов с нечётко проработанной мордой, так что из всех аналогий, предложенных В.И. Сарианиди для обсуждаемой химеры, частично (по форме рогов и крыльев) уместна лишь фигурка с эгрета из Амударьинского клада (рис. 8: 7); но у этого странного монстра чётко изображены копыта, а у тиллятепинских «драконов» — мощные, выделенные вставками когти. Так что лучше всего было бы указать как ближайшую аналогию знаменитых иранских грифонов Сибирской коллекции (с блях со сценой терзания коня, см. Руденко 1962а: табл. VIII: 7-8), но их-то автор как раз и не упоминает.

Наконец, в качестве примера развития образа «рогатого коня» В.И. Сарианиди указал «копытного грифона» с верхнеудинской бляхи Сибирской коллекции (рис. 5: 6) — но эти образы совершенно различны.

Алтайские аналогии предложены и для миниатюрных фигурок львиноголовых грифонов в позе с вывернутым крупом (или крылатых кошачьих хищников; автор почему-то и их называет «драконами»), помещённых у ног воинов, изображённых на застёжке из погр. 3 (рис. 9: 1). В качестве аналогии при-

(40/41)

[Рис. 8]

ведена туэктинская фигурка орлиноголового грифона в той же позе (рис. 9: 2), но поскольку у этого грифона изображён клюв (а не пасть), постольку предлагается дополнить параллель туэктинскими бляхами с изображением оскаленных хищных морд анфас (рис. 9: 3) (Сарианиди 1989: 77) — и это при том, что существуют, например, иссыкские фигурки крылатых барсов, отличающиеся от тиллятепинских, помимо технологических особенностей, лишь несколько иным разворотом крупа (рис. 9: 4). Очень близкое изображение происходит из могильника Алагоу в Синьцзяне (Тихвинский, Литвинский 1988: 185, рис. 30; те же вещи, но лучше прорисованные и с масштабами: Шульга 2010а: 215, рис. 69: 1).

В рассмотренных примерах хорошо видно, что горноалтайские аналогии тиллятепинским находкам — далеко не лучшие, и тем не менее автор не только упоминает, но и акцентирует их, предполагая, вероятно, обосновать таким способом связь Алтая и Бактрии через юэчжей. В других случаях предложенные пазырыкско-тиллятепинские аналогии либо сводятся к совпадению вида изображённого животного (а не к иконографическим или стилистическим обстоятельствам) — как, например, в случае с головками сайгаков (рис. 10: 1, 2), либо крайне приблизительны — как упо-

(41/42)

[Рис. 9]

мянутые в связи приострёнными бляшками из погр. 4 (рис. 10: 1, 3) «аналогичной формы костяные или деревянные подвески с резными зооморфными изображениями, происходящие из Пазырыкских курганов, где они украшали седельные ремни» (Сарианиди 1989: 103). Далее автор заключает: «Наборы таких роговых и деревянных подвесок и блях арочной формы с разным, нередко зооморфным орнаментом являются непременным украшением конской сбруи практически всех курганов Пазырыка, что не оставляет сомнений в связи алтайских и бактрийских украшений» (Сарианиди 1989: 105). Ссылки на изображения пазырыкских находок здесь нет вовсе; более всего подходят под описание бляшки из Пятого кургана со стилизованными головками рогатых тигров (рис. 10: 4); сходство их с бактрийскими, мне кажется, не столь очевидно, как того хотелось бы В.И. Сарианиди.

Сцены терзания на тиллятепинских бляхах (рис. 10: 1, 3), с точки зрения В.И. Сарианиди,

(42/43)

[Рис. 10]

сближаются с пазырыкскими аппликациями седельных покрышек (рис. 10: 5) тем, что в обоих случаях «хищный зверь всеми четырьмя лапами взгромоздился на свою жертву», а не стоит задними лапами на земле, как на иранских изображениях, а потому, «кажется, бактрийские изображения по стилю ближе к алтайским, чем к иранским», и «при чрезвычайно широком распространении мотива терзания хищником своей жертвы специфическая форма бактрийской пластины указывает предпочтительно на сибиро-алтайские, а не переднеазиатские связи» (Сарианиди 1989: 103-104). Следует отметить, что в па-

(43/44)

зырыкских сценах терзания хищник может и не стоять всеми лапами на жертве, это определяется не столько иконографической традицией, сколько формой предмета, несущего изображение, и сочетания фигур могут быть, в сущности, любыми.

«Считается, — пишет автор, — что профильное изображение хищника с головой, повёрнутой в сторону зрителя (как на нашей пластине), более характерно для иранского искусства. Однако аналогичные рисунки сохранили нам украшения пазырыкской седельной покрышки, что, по-видимому, не случайно» (Сарианиди 1989: 104); на всех четырёх седельных аппликаций, указанных автором (Руденко 1953: 274-276, рис. 157-160), хищник показан в профиль; есть изображения терзаний, где голова хищника показана сверху (там же: 273, рис. 156), а не «повёрнутой в сторону зрителя» (рис. 10: 6). Здесь, как и на женской татуировке (рис. 6: 1), как и на бляхе с тигром, терзающим лошадь, из Сибирской коллекции (Руденко 1962а: табл. VIII: 5, 6), воспроизведена деталь, заимствованная кочевниками из иранской иконографии (см. об этом: Азбелев 2013: 79).

Этот же приём — показывать атакующего хищника сверху — встречается и на самой интересной из предложенных В.И. Сарианиди пазырыкских аналогий. Для изображения на «малых» ножнах из тиллятепинского погр. 4 (рис. 9: 5, 6, 7) автором приведены «деревянные накладки от конской сбруи в виде рельефных фигурок барсов, туловища которых показаны сверху, а ноги — в профиль» из Пятого Пазырыкского кургана (рис. 9: 8) (Сарианиди 1989: 100). Сходство в данном случае действительно налицо, но тем более показательны отличия. На пазырыкской деревянной накладке седельного ремня изображён рогатый тигр или барс (видимо, трансформированный львиноголовый грифон), голова которого показана строго сверху; у обоих хищников (нижний, видимо, барс или тигр, верхний — рогатый волк) на тиллятепинских ножнах головы повёрнуты в профиль; лопатки и бёдра алтайский мастер передал завитками, бактрийский — вставками, вдобавок по-сарматски подчеркнув рёбра. Всё это заставляет думать, что перед нами (как и в предыдущем случае) два разных способа воплощения одного и того же композиционного решения, а не два последовательных этапа в его развитии.

В целом нужно признать, что поиски тиллятепинско-пазырыкских аналогий, предпринятые В.И. Сарианиди, показывают лишь обширность связей Бактрии с миром звериного стиля, однако ничего специально пазырыкского в тиллятепинских материалах нет. И если Тилля-тепе действительно имеет отношение к юэчжийско-кушанской эпопее, то пазырыкско-юэчжийскую теорию рассмотренные поиски лишь расшатывают.

Замечания о культурных трансформациях при переселениях. ^

Другое направление поиска юэчжийских памятников — системное соотнесение типов среднеазиатских кочевнических погребений со сведениями источников о передвижениях древних племён. Чаще всего юэчжийскими считают подбойные погребения, а распространённые наряду с ними катакомбные — усуньскими (Заднепровский 1971; 1975). В гуннское время обычай подбойных погребений в Северной Бактрии (куда и ушли юэчжи) действительно существовал, раскопаны соответствующие памятники (Мандельштам 1974), и предположить их связь с культурой переселившихся с востока юэчжей небезосновательно. Вместе с тем датировка этих памятников, предложенная А.М. Мандельштамом, была оспорена (Литвинский, Седов 1984); кроме того, традиции подбойных и катакомбных погребений бытовали в Средней Азии и до начала хуннской экспансии, так что вопрос об этих типах (точнее, о хронологии вариантов этих типов), должен ещё разрабатываться особо. [17] Для рассматриваемой здесь проблемы главное в том, что по сравнению с пазырыкско-юэчжийской теорией С.И. Руденко и его последователей — отождествление юэчжей с носителями традиции подбойных погребений выглядит гораздо корректнее.

Исследователи сталкиваются со сложностями в сопоставлении подбойных погребений разных среднеазиатских областей — прежде всего из-за различия в ориентировке (одни ориентированы широтно, другие — по меридиану); но принятые в археологии методы описания могил по нашей системе стран света вовсе не обязательно действовали для устроителей древних погребений: точка восхода солнца, например, варьирует в зависимости от времени года и ландшафта, да и ориентироваться могли не только по астрономическим явлениям, но и, например, по отношению к ближайшей реке и т.д. Наконец, культура переселяющегося народа не может оставаться неизменной, — вопрос только в том, како-

(44/45)

вы будут эти перемены. И некоторые материалы, близкие к обсуждаемой теме, позволяют представить себе механизмы подобных трансформаций.

Переселению юэчжей непосредственно предшествовали миграции соседних с ними варварских племён, и культурные процессы, сопровождавшие эти переселения, изучены по южносибирским материалам. В ряде работ 1980-х гг. Д.Г. Савинов обосновал правомерность выделения среди центральноазиатских памятников конца I тыс. до н.э. большого массива разнообразных «погребений с каменными конструкциями» и с изделиями, сделанными по хуннским образцам. Это расселение принято связывать с рассеянием мелких племён перед угрозой завоевания, а то и истребления хуннами. Дата северного похода шаньюя Модэ (201 г. до н.э.) служит для этих памятников надёжным terminus post quem. Разные группы этих беженцев оставили грунтовые могилы тесинского этапа на Среднем Енисее, памятники улугхемской культуры в Туве, буланкобинские памятники Алтая, кулажургинскую культуру Прииртышья (Савинов 1984: 15-17).

К наблюдениям Д.Г. Савинова нужно добавить, что круг подобных памятников, возможно, не ограничивается Южной Сибирью. На р. Тон в Южном Прииссыккулье исследованы весьма своеобразные могильники Туура-Суу и Ачик-Таш (Мокрынин, Гаврюшенко 1975); погребения совершены здесь в каменных ящиках с дополнительными боковыми отсеками напротив левого локтя погребённого, предназначенными для сосудов и, может быть, жертвенной пищи. Эта деталь местных прототипов не имеет, но аналоги обнаруживаются в культуре плиточных могил и в древнечосонских материалах, в том числе там, откуда на рубеже III/II вв. до н.э. хуннами были выдавлены носители традиций погребения в «могилах с каменными конструкциями». Некоторым турасуйским и ачикташским находкам можно указать и предметные аналогии в материалах из плиточных могил (например, характерные сигмавидные бляшки). По конструктивным особенностям каменных сооружений эти прииссыккульские могильники входят в обширный круг памятников «с каменными конструкциями», и это позволяет, опираясь на известный исторический контекст, отнести их к хуннскому времени. [18]

Рассеяние племён, хоронивших в «могилах с каменными конструкциями», хорошо согласуется с орографией региона. Переселенцы шли из приордосских и монгольских степей в целом на запад и северо-запад. Монгольский Алтай, словно огромный волнолом, заставил поток разделиться: одни двинулись вдоль его северных склонов, оседая в Туве, на Горном Алтае и на Среднем Енисее; другие шли вдоль южных склонов к Тарбагатаю, к верховьям Иртыша и в Восточный Казахстан; третьи вдоль северных отрогов Тяньшаня через Восточный Туркестан дошли до Прииссыккулья.

Сравнивая памятники этих локальных культур с их дунбэйскими и дальневосточными прототипами, нельзя не обратить внимание на важное обстоятельство. Почти все специфические признаки памятников, оставленных переселенцами, имеют по отдельности близкие соответствия в материалах плиточных могил, в Древнем Чосоне или у хуннов, однако ни одна из культур «могил с каменными конструкциями» не имеет полной, комплексной аналогии в Забайкалье, Северном и Северо-Восточном Китае. Эти вторичные культуры — как бы анаграммы, составленные из тех же элементов, но в совершенно ином наборе. При массовых переселениях племена дробились и смешивались, что и привело к соответствующим культурным трансформациям.

Сходные процессы, вероятно, сопровождали и переселение юэчжей на запад — с той разницей, что уровень организации юэчжей, их социально-политический опыт был намного выше, чем у северных варваров, и историческая судьба оказалась совершенно иной. Но пытаясь проследить путь юэчжей на запад, следует, по-видимому, исходить из того, что их культура подверглась какой-то «перетасовке» — а следовательно, ожидать прямого соответствия между памятниками разных этапов переселения из западного Приордосья в Бактрию не приходится.

6. Пазырыкское наследство. ^

Но если пазырыкцы не могли быть юэчжами, то есть ли вообще основания искать им какие-либо соответствия в письменных источниках? Все достоверные письменные известия о Южной Сибири относятся к более позднему времени, к предтюркской и древнетюркской эпохе. Напрашивается иной путь

(45/46)

решения — исходя из сведений об исторической судьбе пазырыкцев, выяснить, кем были их потомки, и сравнить полученные результаты с данными о происхождении соответствующих народов позднейшего времени.

Пазырыкская культура Горного Алтая как цельное явление исчезает с началом хуннской экспансии; предполагают (в том числе на основе палеогенетических исследований), что какая-то часть пазырыкцев ушла на север, на земли большереченской культуры, другая — в Восточный Казахстан, в западносибирскую степь и т.д.; кто-то остался на Алтае, приняв участие в этногенезе разных народов (см., например: Молодин 2000, где рассматривается «самодийское» направление поисков). Эти открытия и догадки, однако, не снимают вопроса о вкладе пазырыкской культуры в культурное развитие народов следующей эпохи.

О происхождении инноваций катандинского этапа. ^

Ключ к решению, на мой взгляд, лежит в возможностях ретроспективного метода. Давно известен феномен «цикличности» — элементы, напоминающие о пазырыкской культуре, становятся доминирующими в культурах центральноазиатских кочевников на т.н. катандинском этапе развития кочевнических культур древнетюркской эпохи.

А.А. Гаврилова датировала памятники катандинского типа VII-VIII вв. по шёлковым тканям, имеющим западные аналогии, и связывала перемены в культуре кочевников с образованием Второго тюркского каганата (Гаврилова 1965: 61-66, 105). Хронология в целом подтвердилась датированными аналогиями из Пенджикента (Распопова 1980), но уточнить её только по среднеазиатским аналогиям невозможно. Д.Г. Савинов, переработавший классификацию древнетюркских могил в полноценную периодизацию, привлёк сведения китайских хроник и предположил, что начало катандинского этапа может быть связано не только с воссозданием тюркского государства в конце VII в., но и с более ранними событиями, крупнейшим из которых было падение Первого, а затем и его преемника, Восточного тюркского каганата (подробнее см.: Савинов 1984: 61-62; 1987: 24).

Разумеется, падение великой державы, как и любое другое разрушение, само по себе не могло привести к появлению новых типов изделий. Зато после 630 г. открылись возможности для реализации культурно-политического потенциала т.н. телеских племён, или гаогюйских поколений — сперва сиров (кит. сеяньто), затем уйгуров (кит. хойху). Именно с племенами этой группы связывается большинство всаднических погребений древнетюркского времени (Трифонов 1973), и именно вариации их престижного предметного комплекса распространялись с VII в. в качестве государственной культуры в новых ханствах и каганатах, включая и Второй тюркский. Катандинские типы стали морфологической основой для многих элементов престижного предметного комплекса практически всех степных (и многих окрестных) культур второй половины I — начала II тыс. н.э.

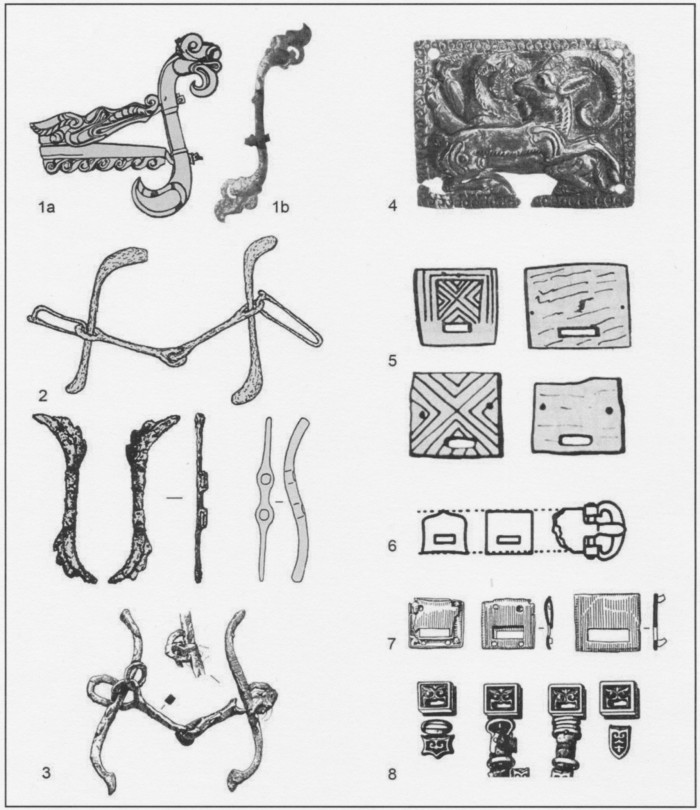

Наиболее показательными признаками, характерными прежде всего для памятников катандинского этапа, следует считать S-образные псалии со скобой и наременные бляхи-оправы со смещёнными щелевыми прорезями (рис. 11: 3, 7, 8). Кроме того, в это время распространяются серьги «салтовского типа» (то есть со шпеньком на дужке), стремена с выделенной пластиной, некоторые особенности погребальных сооружений и т.д. (подробнее см.: Савинов 1984: 61).

«Катандинский этап, — отметила в своё время выделившая его А.А. Гаврилова, — отличается от кудыргинского появлением усовершенствованных изделий» (Гаврилова 1965: 105). Но ни характерный изгиб стержня псалиев, ни бляхи-оправы, ни шпеньки на серьгах, ни новые формы могильных ям к усовершенствованиям не отнесёшь. Отличительные черты инновационного катандинского комплекса нефункциональны и, значит, усвоены от каких-то более древних культур.

Действительно, псалии с характерным S-образным изгибом стержня и поясные бляхи со смещённой щелевой прорезью изредка встречаются среди материалов из сборов на Среднем Енисее, регулярно — в комплексах саглынской культуры в Туве (Грач 1980: 34-35), но более всего — в материалах пазырыкской культуры Алтая, где всё это — серийные вещи (рис. 11: 1, 4, 5). Отличия между этими типами — главным образом стадиальные: пазырыкские псалии крепились с помощью развилок, древнетюркские — округлыми скобами; декор прошёл путь от звериного стиля к степному орнаментализму; изменилось соотношение материалов, преимущественно используемых для изготовления тех или иных предметов; в связи с переходом от шпеньковых пряжек к язычковым уменьшилась ширина ремней, и т.п. Всё это результаты общестепных процессов развития материальной и художественной культуры, не заслоняющие очевидного типологического родства.

(46/47)

[Рис. 11]

То, что при поиске истоков катандинского инновационного комплекса в центре внимания должны быть именно пазырыкские традиции, доказывается и некоторыми деталями устройства подкурганных всаднических погребений. Погребение человека всегда так или иначе отделено от захоронения коня — перегородкой (плетёной из прутьев, деревянной, земляной или каменной), или ступенькой; нередко человека хоронили в какой-то конструкции (в деревянной раме, реже в каменном ящике), — налицо упрощённое до предела воспроизве-

(47/48)

дение схемы пазырыкских захоронений, где людей хоронили в бревенчатой камере, а коня укладывали вне сруба, порой на подсыпку, отчего конская туша иногда даже частично перекрывает основное внутримогильное сооружение. Помимо упрощения внутримогильных конструкций, древнетюркские памятники отличаются от пазырыкских ещё и вариабельностью ориентировки, но в целом их сходство гораздо отчётливее, чем между пазырыкскими и упоминавшимися выше синьцзянскими погребениями (рис. 12).

Сохранилась и традиция устройства поминальных сооружений: пазырыкские памятники сопровождаются, наряду с каменными столбами, прототипами будущих древнетюркских балбалов, т.н. «восьмикаменными кольцами» без погребений, хоть и несхожих с квадратными оградками древнетюркского времени по устройству, но удостоверяющих бытование явно сопоставимых традиций, а скорее — существование двух этапов развития ритуальной практики.

Д.Г. Савинов пишет о скифском компоненте (наряду с хуннским) в культурах древнетюркской эпохи, перечисляя «сёдла с округлыми низкими луками, роговые двудырчатые псалии, подвесные бляхи-решмы, блоки от чумбура, низкие блюда-столики, приборы для добывания огня, поясные накладки и обоймы с горизонтальной прорезью в нижней части, различного рода навершия и т.д.», причём «большинство этих предметов выполнено из органических материалов и являются бытовыми атрибутами или предметами убранства верхового коня, то есть отражают традиционную форму существования материальной культуры, в наибольшей степени связанную с хозяйственно-культурной средой», тогда как хуннский компонент сводится в основном к предметам вооружения и воинского снаряжения (Савинов 1998: 140 [в библиографии нет]). Из этих наблюдений следует, что этнокультурной основной древнетюркских народов были местные традиции скифской эпохи, обогащённые технологически прогрессивными новациями хуннского, китайского и корейского происхождения.

«Погребение с конём, — указывала А.А. Гаврилова, — характерно для горно-степных племён, и можно предполагать, что на Алтае этот обряд погребения не прерывался с периода ранних кочевников» (Гаврилова 1965: 57). Всаднические могилы с явно пазырыкскими либо катандинскими вещами, которые по каким-либо признакам следовало бы отнести к первой половине I тыс. н.э., до сих пор на Алтае не обнаружены, но сам факт существования катандинского инновационного комплекса, по многим признакам восходящего к традициям пазырыкского типа, однозначно указывает на то, что в течение нескольких веков «пост-пазырыкские / прото-катандинские» традиции где-то существовали, как бы «прятались», но в археологических материалах из Южной Сибири по тем или иным причинам почти не проявились. Следует также иметь в виду, что многие пазырыкские вещи изготавливались из дерева, и вне области распространения подкурганных ледовых линз (или при отходе от конструкции погребений, способствующей заледенению) могли попросту не сохраниться.

Конечно, возводить катандинские традиции непосредственно к пазырыкским невозможно: существует хронологический разрыв в несколько столетий, и пока он не будет заполнен надёжно атрибутированными материалами, обсуждаемая здесь преемственность должна считаться гипотетической. Пока что этот разрыв заполняется лишь эпизодически, с большим географическим разбросом: например, к докатандинскому времени относятся находки в Северном Китае поясных блях со смещённой щелевой прорезью, причём в комплексе со свойственными предшествующему кудыргинскому этапу геральдическими формами (рис. 11: 6; подробно об этом памятнике см.: Азбелев 2010), а традиция использования двудырчатых псалиев с S-образным стержнем зафиксирована для памятников, считающихся сяньбийскими (рис. 11: 2).

Таким образом, преемственность между пазырыкской традицией и инновациями катандинского этапа, хотя и «пунктиром», но намечается, и нет сомнений в том, что с привлечением более широкого круга северокитайских находок эта связь станет ещё очевиднее. Указать соответствия этой связи в нарративных источниках, конечно, пока можно лишь весьма предварительно.

Динлины и теле. ^

Отправным пунктом служит тот факт, что распространение в VII в. катандинских традиций надёжно увязывается с активизацией второстепенных племён телеской группы. Как известно, племена теле (тегрег, «тележники», гаогюйские поколения китайских хроник) и динлины иногда прямо идентифицируются в источниках, а лингвисты не исключают и соотносимости самих названий динлин и теле.

Динлины китайских источников, по совокупности имеющихся данных, — собира-

(48/49)

[Рис. 12]

тельное название для большой группы центральноазиатских кочевых племён. В разное время исследователи связывали с ними археологические культуры от эпохи бронзы до гунно-сарматского времени, основываясь на весьма туманных и противоречивых (смешивающих разновременные сведения) указаниях летописцев. Итоги этим поискам в своё время подвёл Д.Г. Савинов, отметивший как пазырыкско-древнетюркские аналогии, так и важность соотносимости динлинов с теле (Савинов 1984: 11-13), но затем предложивший соотносить с динлинами племена, хоронившие в «могилах с каменными конструкциями» (Савинов 1987: 11). Впрочем, сам автор признал, что «полностью принять эту точку зрения не позволяет то обстоятельство, что традиция сооружения погребений с каменными конструкциями, наиболее характерная для племён Саяно-Алтайского нагорья хуннского времени, не имеет отчётливо выраженного продолжения в раннесредневековых культурах Южной Сибири» (Савинов 1994: 10).

(49/50)

Но если строго следовать указаниям источников, то на рубеже эр владения динлинов локализуются достаточно узко — в Джунгарии, северной части Восточного Туркестана (Боровкова 2001: 362-367, рис. 3 и 4), практически вплотную к Горному Алтаю с юго-запада. Здесь же обитали они и позднее, во времена господства сяньбийцев и жужаней, когда источники называют их то динлинами, то теле. [19]

Учитывая вместе как пазырыкско-катандинские черты преемственности, так и сведения письменных источников о динлинах и теле, следует с известной долей осторожности включить в число динлинских племён и пазырыкцев. По всей видимости, в результате «цепной миграции» азиатских кочевников, спровоцированной походами шаньюя (тархана) Модэ в конце III в. до н.э. часть пазырыкцев-динлинов ушла с Горного Алтая на юго-запад и закрепилась на землях между пустыней Дзосотын-Элисун и Тарбагатаем, [20] где впоследствии сыграла какую-то роль в этно- и культурогенезе телеских племён древнетюркского времени.

Письменные источники в данном случае не дают повода для дополнительных сомнений, и лишь недостаток археологических материалов из Джунгарии, непосредственно (а не косвенно, как вышеприведённые северокитайские «звенья» пазырыкско-катандинской цепи) связывающих материалы поздней древности и раннего средневековья, не позволяет считать эти выводы окончательными.

7. Заключение. ^

Итак, попытки соотнести пазырыкскую культуру с юэчжами китайских источников (и уж тем более со «стерегущими золото грифами» античных текстов), полностью неосновательны. Подробная проверка показывает, что вещественные аргументы, привлекавшиеся в доказательство этих теорий, либо анахроничны, либо вырваны из контекста — настолько широкого, что частные сопоставления отдельных культур и памятников теряют смысл. В то же время имеются причины предполагать, что носители пазырыкской культуры были частью динлинов, предков теле, или гаогюйских поколений, в VI в. составивших основную массу второстепенных племён Первого тюркского каганата, а после его падения вышедших на первый план центральноазиатского этнополитического пространства — чем и объясняются столь выразительные черты сходства между пазырыкской и древнетюркскими культурами.

Следует подчеркнуть, что речь не идёт о том, чтобы считать пазырыкскую культуру Горного Алтая прототюркской — формирование прототюркского культурного субстрата началось уже после хуннской экспансии в Центральной Азии. Однако доля пазырыкского наследства в раннесредневековых культурах оказалась весьма существенной — это и важные элементы погребально-поминальных ритуалов (а следовательно, и стоящие за ними религиозные представления), и типообразующие черты оформления конской упряжи, и морфологическая основа предметов поясного набора (одного из основных элементов кочевнической государственной культуры). И хотя самоназвание пазырыкцев, имена их богов, слова их языка — канули, по всей видимости, безвозвратно — величина и значение их прослеживаемого вклада в культуры народов-преемников вполне стоят того, чтобы не искать пазырыкские следы там, где их никогда не было.

Литература [ добавлена нумерация и издания со значком * ] ^

- Азбелев П.П. 2010. Пояс эпохи Первого каганата. В: Харинский А.В. (отв. ред.). Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири. Улан-Удэ: Бурятский государственный университет, 300-303.

- Азбелев П.П. 2011. К атрибуции изваяний с кургана Хо Цюйбина. В: Харинский А.В. (отв. ред.). Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири 2. Иркутск: ИрГТУ, 306-309.

- Азбелев П.П. 2013. К изучению пазырыкских татуировок. В: Соёнов В.И. (отв. ред.). Древности Сибири и Центральной Азии 17 (5). Горно-Алтайск: ГАГУ, 78-82.

- Азбелев П.П. 2014. Ещё раз о ранних стременах. РАЕ 4, 297-322.

- Акишев А.К. 1976. Новые художественные бронзовые изделия сакского времени. В: Акишев К.А. (отв. ред.). Прошлое Казахстана по археологическим источникам. Алма-Ата: Наука, 183-195.

- Акишев К.А. 1978. Курган Иссык. Искусство саков Казахстана. Москва: Искусство.

- Артамонов М.И. 1973. Сокровища саков. Москва: Искусство.

- Баркова Л.Л. 2014. Фантастические звери на татуиров-

(50/51)

ках алтайского вождя. В: 250 историй про Эрмитаж: «Собранье пёстрых глав...». В 5 кн. Книга третья. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж, 98-101.

- Баркова Л.Л., Панкова С.В. 2005. Татуировки на мумиях из Больших Пазырыкских курганов (новые материалы). АЭАЕ (2), 48-59.

- Бернштам А.Н. 1940. Золотая диадема из шаманского погребения на р. Карагалинке. КСИИМК 5, 23-31.

- Бессонова С.С. 1982. О скифских повозках. В: Тереножкин А.И. (отв. ред.). Древности степной Скифии. Киев: Наукова думка, 102-117.

- Бичурин Н.Я. 1950. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. I. Москва; Ленинград: АН СССР.

- Богданов Е.С. 2006. Образ хищника в пластическом искусстве кочевых народов Центральной Азии (скифо-сибирская художественная традиция). Новосибирск: ИАЭт СО РАН.

- Боровкова Л.А. 1989. Запад Центральной Азии во II в. до н.э. — VII в.н.э. (историко-географический обзор по древнекитайским источникам). Москва: Наука.