|

Курган |

Высота, м |

Вид погребения |

Пол погребённного |

Обстоятельства находки |

Находки украшений «погребального кортежа» |

Александропольский |

21 |

Впускное в центральную катакомбу |

Мужской (?) |

В западной части насыпи на расстоянии около 8 м от основания |

Шесть наверший и другие украшения вместе с остатками повозок |

Там же |

21 |

Впускное боковое |

Женский |

В нише входной ямы перед входом в дромос части двух повозок |

Узда и другие украшения вместе с остатками повозок |

Краснокутский |

8,5 |

Центральное |

Парное (?) |

На древнем горизонте остатки двух повозок, сложенных по краям прохода |

До 70 удил и другие украшения вместе с остатками повозок |

Толстая Могила |

8,6 |

Впускное боковое |

Женщина и ребёнок |

Колёса возле заклада обеих входных ям |

На выкиде женского погребения шесть наверший, четыре узды и другие украшения |

Бердянский |

8,6 |

Боковое |

Женское |

Два колеса и остатки стенок повозки у входа в камеру |

Четыре навершия, пронизи, узда |

Гайманова Могила |

8 |

Центральное №2 |

Парное (?) |

В дромосе четыре колеса и остатки повозки |

|

Там же |

8 |

Впускное боковое №1 |

Два мужских и два женских скелета |

Четыре колеса и части повозки у заслона во входной яме №1; четыре колеса во входной яме №2 |

На выкиде входной ямы №1 узда, четыре навершия и другие украшения |

Мелитопольский |

Около 6 |

Основное |

Женский |

В дромосе ярмо; во входной яме перед дромосом колёса и другие части повозки |

|

Казённая Могила |

5,1 |

Впускное №3 |

Женский, мужской (?) |

В обеих входных ямах колёса (по четыре в каждой) |

|

Двугорбая Могила |

4,5 |

Центральное |

В отдельной яме с подбоем два колеса на оси и отдельные металлические детали |

||

Курган №13, Богдановская обогатительная фабрика |

0,8 |

Центральное |

Женщина и дети |

Перед устьем камеры части повозки и два колеса |

|

Курган №43 Гайманова поля |

Впускное в основную камеру |

Парное (?) |

По входной яме три колеса и борта повозки |

Таблица 2. Находки повозок в Прикубанских курганах.

Курган |

Высота, м |

Вид погребения |

Обстоятельства находки |

Пол погребённого |

Карагодеуашх |

Около 10 |

Сопровождающее |

Повозка вместе с лошадьми в погребальной камере |

Женский |

Елизаветинский, 1914 г. |

Основное |

Две четырёхколёсные повозки в дромосе склепа вместе с упряжными лошадьми |

Мужской |

|

Елизаветинский, 1915 г. |

6,4 |

Основное |

Два колеса и дышло на краю могильной ямы |

Мужской |

Васюринский |

Основное |

Железные части колесницы и её украшения в отдельной яме вместе с конями |

Мужской |

|

Марьевский |

6,4 |

Коллективное |

На уступе могильной ямы ступицы колёс и кости оленя |

запрягавшиеся волами. [1] Конные двухколёсные повозки (колесницы) впервые засвидетельствованы в Синташтинском могильнике в Южном Приуралье, датирующимся серединой II тыс. до н.э. [2] Существование парной конной упряжки у племён срубной культуры предполагал К.Ф. Смирнов. [3] Η.Н. Чередниченко опубликовал значительную серию различного рода изображений колесниц с территории Евразии второй половины II тыс. до н.э., отстаивая точку зрения о распространении упряжной лошади из евразийских степей в Средиземноморье и далее на территорию Древнего Востока. [4] Начало железного века — время широкого распространения повозок в соседних со Скифией районах в культурах раннего гальштата и на Кавказе. В эпоху скифской архаики находки повозок, насколько нам известно, отсутствуют за исключением, быть может, находки в большом кургане начала VI в. до н.э. у хут. Красное Знамя на Ставропольщине. [5]

Повозки были неотъемлемой принадлежностью быта кочевников. Античные авторы называют скифов «живущими на повозках», а способ передвижения кочевников обозначают термином άμαξεύω. [6] Повозка для кочевников была одним из символов богатства. В новелле Лукиана боспорский царь Левканов спрашивает у скифа Арсакома: «А сколько у тебя, Арсаком, стад или телег? Ведь в этом заключается ваше богатство». [7] Скифские жилища на повозках упоминают Псевдо-Гиппократ, Страбон, Диодор Сицилийский и другие авторы. [8] Гиппократ так описывает скифские повозки: «А живут они в кибитках, из которых наименьшие бывают четырехколёсные, а другие — шестиколёсные; они кругом закрыты войлоком и устроены подобно домам... В эти повозки запрягают по две и три пары безрогих волов... В таких кибитках помещаются женщины, а мужчины ездят верхом на лошадях». [9] На таких же повозках перевозили хворост для сооружения алтарей Арея, [10] провиант для войска [11] и везли к месту погребения умерших, как простых, так и знатных. [12] Во всех случаях употребляется термин άμαξα, которым в древнегреческом языке обозначались четырехколёсные повозки типа телеги, запрягавшиеся волами. [13] Воловья упряжка упоминается для перевозки жилищ и в рассказе о казни прорицателей. Были ли у скифов лёгкие конные повозки? В источниках об этом нет упоминаний. Лёгкие колесницы (τοάρμα) [14] упоминаются античными авторами, писавшими о Север-

ном Причерноморье, очень редко, причём во всех случаях речь идёт о скифских соседях или о божествах. На такой повозке, например, путешествует по Скифии Геракл в поисках быков Гериона. [15] Диодор Сицилийский, повествуя о гибели боспорского царя Евмела, рассказывает, что он ехал ко дворцу в четырёхконном экипаже (άρμα), но оговаривает, что он был четырёхколесный и с крытым верхом (σκήυη), очевидно, чтобы пояснить смысл пророчества — остерегаться «несущегося дома», [16] так как крытая повозка ассоциировалась с жилищем. [17] Лёгкая повозка с возничим фигурирует в новелле о любви Одатиды, дочери царя марафов, живших за Танаисом, и Зариадра, [18] но об этнографической достоверности этой детали рассказа судить трудно. В новелле же Лукиана дочь боспорского царя Мазэя путешествует по Скифии и Боспору в повозке (άμαξα), [19] что может свидетельствовать об отсутствии строгого разграничения в употреблении терминов άμαξα и άρμα. Очевидно, под первым термином могли подразумеваться различные четырёхколёсные повозки от тяжёлых телег для перевозки жилищ и других тяжёлых грузов, до лёгких экипажей для перевозки людей и небольших грузов и парадных выездов. О применении скифами, по крайней мере с IV в. до н.э., лёгких повозок неопровержимо свидетельствуют археологические данные.

В скифских курганах повозки встречаются в разобранном или разломанном виде, что затрудняет восстановление их конструкции. Очевидно, в погребение клали в основном колёса, реже дышло, ярмо, борта или днище. Можно выделить три основных случая местонахождения повозок в скифских курганах.

1. Вне погребения, на древнем горизонте или в насыпи. Это погребения в больших, «царских», курганах — центральное погребение Александрополя, Краснокутский курган. Особенно выразительна находка в Краснокутском кургане: остатки двух разломанных повозок сложены в две кучи по сторонам прохода к могиле, на древнем горизонте (?). Вместе с остатками повозок — около 70 комплектов уздечек и украшений. [20] В Александрополе, в западной части насыпи, на расстоянии примерно 8 м от основания найдены остатки железных частей повозки, вместе с так называемыми украшениями погребального кортежа, в состав которых входили навершия, круглые и треугольные бляхи, различные пронизки. [21] Аналогичные наборы обнаружены и в насыпи Чертомлыка, на глубине около 6 м и на расстоянии около 3 м к востоку от центра. На небольшой площади здесь обнаружены «украшения погребального кортежа» и около 250 уздечек, но остатков повозки здесь не найдено. [22] Объясняется ли это несовершенством методики раскопок или повозку здесь символизировали упоминавшиеся украшения, неясно.

2. В большинстве случаев (9) части повозок обнаружены во входной яме возле заслона перед входом в дромос: Мелитопольский курган, [23] Гайманова Могила (2 случая), Толстая Могила, [24] Казённая Могила, курган №43 Гайманова Поля, [25] Бердянский курган, [26] курган №13 у Богдаиовской обогатительной фабрики возле г. Орджоникидзе (БОФ). [27] Особенно выразительны комплексы Гаймановой Могилы, Толстой Могилы, Казённой Могилы и Кургана №13 БОФ. Во впускном погребении Гаимановой Могилы (входная яма №1) стенка повозки, скреплённая железными обоймами, служила заслоном перед входом в дромос. К заслону были прислонены четыре колеса, снятые с осей. [28] Аналогичный заслон обнаружен и в одном из дромосов впускного погребения Толстой Могилы, но здесь от него сохранился лишь деревянный тлен. От стоявших рядом четырёх колёс сохранились лишь чёткие отпечатки в глине. [29] В кургане 13 БОФ в качестве за-

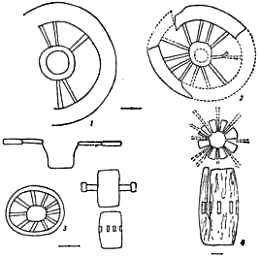

Рис. 1. Колёса из скифских погребений:

1 — Гайманова Могила. Часть колеса и его отливка в гипсе; 2-3 — Казённая Могила (2 — колесо №5; 3 — колесо №3) (по В.И. Бидзиле); 4 — курган №13 БОФ. Ступица колеса.

(Открыть Рис. 1 в новом окне)

слона перед входом в камеру также была использована стенка от повозки, врытая в канавку. Посредине заслона стояло колесо, второе колесо скатилось в гробницу. В ряде случаев (Носаки, курган №4, Гайманова Могила, впускная могила №4, Гюновка, курган №11, погребение №4 [30]) обнаружены остатки деревянных заслонов с большим количеством железных скоб, гвоздей и костылей, определяемые как щиты. Не исключено, что это также были стенки от повозок. Ясность в этот вопрос могут внести лишь новые археологические наблюдения. Отметим лишь два достоверных случая находок частей кузова повозки — в кургане №13 БОФ и кургане №43 Гайманова поля.

Во впускном боковом погребении Александрополя, где была похоронена знатная женщина, [31] в нише входной ямы обнаружена повозка.

Особым случаем является находка частей повозки в кургане Двугорбая

Могила. [32] Они найдены в отдельной яме с подбоем, расположенной к юго-востоку от основного погребения. Два колеса, соединённые осью, были укреплены в канавках, вырытых вдоль торцевых стенок подбоя.

В Прикубанских курганах остатки повозок встречаются на древнем горизонте у края могильной ямы (Елизаветинский курган 1915 г. [33]), в дромосе склепа вместе с упряжными лошадьми (Елизаветинский курган 1914 г.), [34] в отдельной могиле вместе с упряжными лошадьми (Васюринский курган), [35] на уступе могильной ямы с костями оленя (Марьевский курган), [36] в погребальной камере с упряжными лошадьми (Карагодеуашх). [37]

В сарматских курганах обычай сопровождать захоронения повозками ближе к скифским — они разламывались на части, после чего помещались во входных ямах, на перекрытии могил, иногда в самой могиле. [38] Как и в скифских курганах, в сарматских ни разу не зафиксированы находки частей повозок вместе с упряжными лошадьми. Во всех скифских курганах повозки встречаются вместе с конскими могилами, но, за исключением, может быть, Краснокутского кургана, эти кони не могут быть определены как упряжные. В Краснокутском кургане рядом с катакомбой обнаружена яма с четырьмя конскими скелетами, неподалеку — остатки двух повозок, четыре навершия и т.д. В Мелитопольском кургане всего одна конская могила с двумя конями, один из них с седлом. Последняя относится к центральному погребению, а в женском погребении с повозкой лошади отсутствуют. В Толстой Могиле конские погребения сопровождают лишь центральное мужское — в каждой из двух могил найдено по три коня. Рядом с лошадьми найдены подпружные пряжки. [39] Однако во впускном погребении с остатками двух повозок кони отсутствовали вообще. В Гаймановой Могиле рядом с центральным погребением обнаружены два погребения верховых коней с золотыми украшениями, [40] а во впускном погребении №1 — лишь один скелет коня, лежащий в камере. В Казённой Могиле та же картина, что и в Мелитопольском кургане, — конская могила сопровождала центральное мужское погребение, а при впускном погребении №3 лошади отсутствовали. [41] Возможно, упряжные кони были среди погребённых в дромосе впускного захоронения, в центральной катакомбе Александропольского кургана. Лишь при двух конях обнаружены остатки сёдел (всего в дромосе было более 15 коней). [42]

Вопрос о соотношении упряжных и верховых коней в скифских курганах нуждается в тщательном исследовании, однако уже сейчас можно сделать вывод о явном преобладании среди них верховых лошадей. В этом отношении скифские курганы близки алтайским, где захоронение упряжных коней отмечено только в кургане №5 Пазырыкской группы, где найдена повозка. С.И. Руденко объясняет это обстоятельство тем, что верховых лошадей у кочевников всегда несколько и они следуют за своим хозяином в загробный мир, так как на них никто не имеет права ездить. [43] В виде рабочей гипотезы можно предположить, что отсутствие в погребениях упряжных коней объясняется обычаем приносить их в жертву во время погребального обряда (ср. с древнеиндийским обрядом ашвамедха, когда жертвенного коня перед жертвоприношением впрягали в колесницу с правой стороны, а также с римским equus october, когда в жертву приносился правый конь четвёрки, запряжённой в колесницу, победившую на ристалищах). [44] Возможно, остатки этих коней встречаются среди тризны в виде шкур с головой и ногами.

Не вполне ясным остается вопрос о масштабах применения в Скифии лошади

Таблица 3. Основные размеры колёс из скифских погребений (см).

Погребение |

Диаметр колеса |

Размеры обода |

Количество спиц |

Длина спиц |

Толщина спиц |

Форма ступицы |

Диаметр ступицы |

Длина ступицы |

Диаметр отверстия для оси |

Толстая Могила, боковая гробница, входная яма №1 |

120 |

14-15×5,5 |

12 |

36 |

Ширина около 3 |

Цилиндрическая |

20-21 |

Около 12 |

|

Там же, входная яма №2 |

12 |

5,5×2-2,5 |

Та же |

25-30 |

Около 44 |

10-12 |

|||

Гайманова Могила, впускное погребение №1, входная яма №1 |

120 |

18×6 |

12 |

3×3 |

Бочонковидная |

35 и 23 |

52 |

||

Там же, входная яма №2 |

120 |

12 |

3×5 |

Та же |

35 и 23 |

46 |

|||

Там же, центральная могила |

Ширина 7 |

30-25 |

Около 40 |

||||||

Казённая Могила, колесо №1 |

85 |

10×3-6 |

10 |

Около 20 |

2-4×3-7 |

Цилиндрическая |

34 |

Около 40 |

11 |

Там же, колесо №2 |

88-90 |

5×4 |

10 |

23-25 |

Та же |

Около 30 |

40-45 |

12? |

|

Там же, колесо №3 |

50-60 |

9×4 |

10 |

15-18 |

6×4 |

» |

18-20 |

36 |

|

Там же, колесо №4 |

Около 90 |

10? |

26 |

Бочонковидная |

30 и 22 |

42 |

9 |

||

Там же, колесо №5 |

95 |

16×4 |

12 |

25-30 |

24 у основания |

||||

Там же, колесо №6 |

30 |

||||||||

Там же, колесо №7 |

Цилиндрическая |

10 |

16 |

||||||

Там же, колесо №8 |

Та же |

15 |

25 |

||||||

Курган №13, БОФ, колесо №1 |

25 |

7 |

|||||||

Там же, колесо №2 Курган №43 |

10 |

Узкая, бочонковидная |

12 и 16 |

30 |

5,8 |

||||

Гайманова поля, колесо №1 |

Около 105 |

Толщина 5-6 |

16 (?) |

30 |

Ширина 8 |

Цилиндрическая (?) |

35 |

50 |

15 |

Там же, колесо №2 |

10-12 |

30 |

3×5 |

Та же |

35 |

37 |

20 |

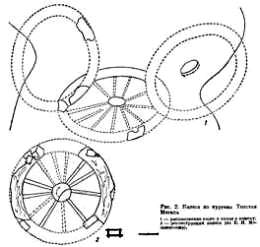

Рис. 2: Колёса из кургана Толстая Могила.

1 — расположение колес у входа в камеру;

2 — реконструкция колеса (по Б.Н. Мозолевскому).

(Открыть Рис. 2 в новом окне)

как упряжного животного. По мнению С.И. Руденко, упряжными животными у скифов были преимущественно волы. [45] Н.И. Сокольский предполагал, что телеги (άμαξαι) могли запрягаться как лошадьми, так и волами. [46] К.Ф. Смирнов допускает применение волов и лошадей для запряжи в лёгкие сарматские повозки. [47] Можно с уверенностью предполагать, что коней впрягали в повозки с железной оковкой шин и большим количеством скрепляющих железных деталей, что же касается деревянных повозок, то упряжными животными здесь могли быть и волы, [48] особенно учитывая бездорожье скифских степей.

Конструкция скифских повозок заслуживает специального исследования и в настоящее время может быть определена в общих чертах *. [сноска: * Приношу глубокую благодарность В.И. Бидзиле и Б.Н. Мозолевскому за разрешение использовать неопубликованные данные о находках повозок.] Колёса пово-

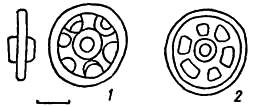

Рис. 3. Модели колёс из скифских погребений:

1 — с. Львово, к. 11, п. 7 (свинец); 2 — Широкое II, курган №63 (бронза).

(Открыть Рис. 3 в новом окне)

зок многоспицевые, с ободом и ступицей (рис. 1, 1-4; 2, 1, 2). Судя по диаметру колёс (в основном 85-90 см, реже 120 и один случай 60), ширине обода, форме и размерам ступиц (табл. 3), применялись повозки различных конструкций. В так называемых «царских» скифских курганах (Мелитопольский, Александропольский, Краснокутский), а также Прикубанских, — колёса с железными шинами, ступицами и большим количеством металлических скрепляющих деталей в кузове. В Гаймановой и Толстой Могилах обод колёс состоял из четырёх равных дуг, скреплённых железными заклёпками, колеса из входной ямы №2 Гаймановой Могилы имели железные оковки по краям ступиц. В остальных случаях колёса деревянные. Количество спиц колеблется в основном от 10 до 12, иногда доходя до 16. Ступицы цилиндрические или бочонковидные (рис. 1, 1; 3, 1, 2).

Конструкция бортов прослежена в кургане №13 БОФ и отчасти кургане №43 Гайманова поля. В кургане №13 сохранилась одна из боковых стенок, использовавшихся как заслон. От неё остался продольный брус толщиной 4×7см со сквозными пазами длиной 6 и шириной 1,7 см. В них были закреплены поперечные планки, служившие рёбрами стенки воза (ширина планок 7,5, толщина 1,7 см). Промежутки между рёбрами достигали 30 см. Планки изготовлены из досок, причём в одних случаях они были поставлены вертикально, а в других — горизонтально. [49] В кургане №43 обнаружены отпечатки заднего борта телеги, высоту которого удалось проследить на 45 см. Он состоял из горизонтального бруска толщиной 5×4 см и длиной 1,6 м, на котором под углом были закреплены две планки толщиной 4 и шириной 5 см. В пространстве между планками на горизонтальном бруске были закреплены деревянные прутья толщиной 1,2 см. Расстояние между прутьями 1-1,5 см. То есть, в отличие от сплошных бортов в кургане №13 здесь борта были решётчатыми. В ряде случаев можно предполагать сплошные дощатые борта, стянутые при помощи железных скоб и гвоздей. Воловья упряжка была дышловой, [50] такая же упряжь существовала, судя по находке дышла и ярма в Мелитопольском кургане, [51] для конской повозки *. [сноска: * Дышло и два колеса с железными шинами найдены в Елизаветинском кургане 1915 г. Как и в Мелитопольском, повозка здесь явно конная.] Большинство повозок были, очевидно, четырёхколёсными: по четыре колеса найдено в двух погребениях Гаймановой Могилы, в Елизаветинском кургане 1914 г., по восемь колёс — в Казённой Могиле и Краснокутском кургане (от двух различных повозок (?). В боковом погребении Александропольского кургана найдены шесть колёс, очевидно, от четырёхколёсной и двухколёсной повозок.

В кургане Казённая Могила восемь колёс принадлежали, по крайней мере, к четырём различным типам (табл. 3). Колеса 1-4 разной конструкции, колесо 5 возможно близко к 4, а 6 — к 2. Колеса 7 и 8 по малым размерам ступиц также должны быть выделены в отдельные типы. В.И. Бидзиля, производивший раскопки этого комплекса, считает, что в погребение были положены колёса от различных повозок **. [сноска: ** Неясно, однако, клались в погребение старые, негодные части повозок или, по принципу «часть вместо целого», по одному колесу от нескольких принадлежавших умершему повозок.]

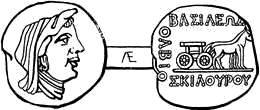

Рис. 4. Изображение повозки на монете Скилура.

(Открыть Рис. 4 в новом окне)

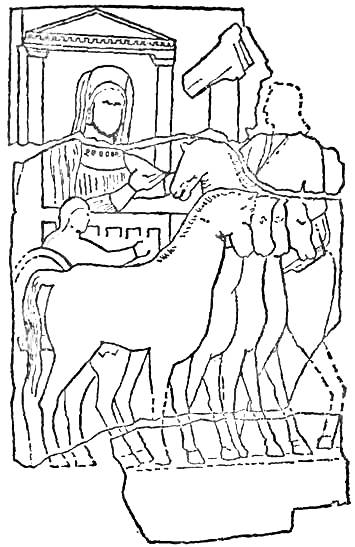

Отсутствие достаточных данных о конструкции скифских повозок не позволяет с уверенностью определить их типологическую принадлежность. Применение железных шин на колёсах сближает скифские повозки с гальштатскими, фракийскими и кельтскими. [52] Некоторая близость фракийских и скифских повозок, по крайней мере одного из типов, подтверждается и имеющимися изображениями на монетах Скилура и в надгробном рельефе IV в. до н.э. из Трёхбратнего кургана. На монетах Скилура, чеканенных в Ольвии, изображена четырёхколёсная повозка типа дрог, запряженная парой (?) лошадей. На аверсе — женская голова в ампике и покрывале, [53] вероятно, изображение божества (рис. 4). Такие повозки, скорее всего, обозначались греческим термином άμαξα. Такого же типа повозка изображена и на рельефе из Трёхбратнего кургана (рис. 5; 6). У неё низкие решётчатые борта и большие колёса с узким ободом и выступающей ступицей. Количество колёс неясно, так как на рельефе изображена лишь передняя часть повозки. Повозка запряжена четвёркой лошадей, а в ней возничий и женщина — героизированная умершая. Над женской фигурой, как на надгробьях, наискос, образующий как бы крытый верх повозки. [54] Близкой аналогией можно считать изображение четырёхколёсной повозки с решётчатыми стенками на фракийском надгробном рельефе конца V — начала IV в. до н.э. из Шаплы-Дере (Макри), с территории царства одрисов (рис. 7). Рельеф украшал большую гробницу. На нём, как и на рельефе из Трехбратнего кургана, изображён героизированный умерший, сидящий в повозке, которой правит возничий. Впереди траурной процессии всадник. [55] С большой долей вероятности можно предположить, что некоторые скифские повозки изготавливались на территории Боспорского царства, [56] хотя не исключены и другие источники поступления их в Скифию — подарки, военные трофеи и т.п. Основная же часть повозок изготовлялась, по-видимому, в Скифии.

Появление лёгких повозок в скифских курганах совпадает с началом их широкого применения в быту евразийских кочевников в IV в. до н.э. В V в. до н.э., судя по Геродоту, повозки не клали даже в царские погребения, а в IV в. до н.э. они становятся довольно обычной принадлежностью в погребениях знати. Как правило, повозки встречаются лишь в наиболее богатых курганах, реже — в погребениях знати

низшей иерархической ступени *. [сноска: * К последним относятся курган №13 БОФ и курган №43 Гайманова поля. По размерам погребального сооружения и инвентаря они не входят в группу рядовых погребений. См.: Бунятян Ε.П. Рядовое население степной Скифии IV-III вв. до н.э. (Опыт формализованно-статистического анализа социальной структуры по данным могильника. — Дис. на соискание уч. степ. канд. ист. наук. Киев, 1980.] Следовательно, повозка была социальным символом, [57] символом принадлежности умершего к сословию скифской знати. Наблюдается прямая зависимость между богатством погребений и конструкцией повозки, в частности, применением металлических деталей.

Повозки играли определённую роль в скифском культе, что объясняется значимостью коня в религиозных воззрениях скифов вообще и в погребальном

|

|

|

Рис. 5. Изображение повозки на рельефе из Трёхбратнего кургана.(Открыть Рис. 5 в новом окне) |

Рис. 6. Рельеф из Трёхбратнего кургана (прорисовка).(Открыть Рис. 6 в новом окне) |

культе в частности. Основой этих воззрений были идеи и ритуалы солярного культа — представления, связанные со священной колесницей солнца. Наглядно связь с солярным культом проявляется в рассказе Геродота о жертвоприношении коней во время поминальных обрядов через год после смерти скифского царя. Конские чучела устанавливали на столбах, к которым прикреплялись половинки колёс. [58] Интересная параллель скифекому обряду имеется в нартском осетинском эпосе. По некоторым вариантам Батрадз разрубил пополам Бальсагово колесо, погубившее Сослана, и водрузил в виде памятника на его могиле: одну половину в изголовье, а другую в ногах. [59] Как Сослан, так и Бальсагово колесо, относятся к элементам солярного культа в нартском

эпосе. [60] Индоевропейский характер колеса как символа солнца можно считать твёрдо установленным. Колёса перед входом в дромос как эмблемы солнца служили оберегами, охраняя покой умерших. Аналогичное значение имели и амулеты — металлические модели колёс со спицами — бронзовые, свинцо-

Рис. 7. Фракийский рельеф из Шаплы-Дере.

(Открыть Рис. 7 в новом окне)

вые, оловянные, нередко встречаемые в скифских, а также сарматских погребениях [61] (рис. 3, 1, 2).

Обилие находок повозок в скифских погребениях не позволяет считать их во всех случаях принадлежностью лиц, ведавших отправлением культа, котя в целом отношение повозок к культу несомненно. Об этом, в частности, свидетельствует комплекс женского погребения в Трёхбратнем кургане, принадлежавший, по-видимому, жрице Великой Богини. Изображенная на надгробье сцена культово-мифологического характера тесно связана с кругом идей героизации умерших. Особое значение имело помещение фигуры умершей в наискос с фронтоном и двумя колоннами по краям. Семантика этого мотива, как и вообще арки, ворот, двери достаточно глубока — это граница между миром мрака и смерти и миром небесного света. С одной стороны, это олицетворение смерти, а с другой — воскрешения и нового рожденья солнца. [62]

Тем самым умерший как бы уподобляется солнечному божеству, выходящему из царства мрака. Как и солнечное божество, умерший помещается в колесницу — для путешествия в страну света. Существенно также, что повозка божества приравнивалась к его жилищу, сливалась с «передвигающимся храмом» [63] (в данном случае слияние даже чисто зрительное — наискос воспринимается как крытый верх повозки).

Существование в индоиранской среде священных колесниц, связанных с солнечным культом, факт, достаточно хорошо известный. [64] Это своеобразные храмы на колёсах, превратившиеся впоследствии в довольно сложные сооружения. Например, в Индии это просто храмы, сохранившие на цоколе изображения колёс. [65] В иранском мире изображения подобных храмов-колесниц с сильно усложнённой символикой (рис. 8) известны с сасанидского времени. [66] Та же восточная идея воплощена на римском диптихе, гранящемся в Британском музее: статуя посмертно обожествлённого императора помещена в храмоподобное святилище с колёсами на фундаменте, влекомое квадригой слонов. [67]

Последнее изображение позволяет заключить, что на рельефе из Трёхбратнего кургана изображён именно храм-

повозка с обожествлённой (героизированной) умершей, уподоблявшейся солнечному божеству. Это развитие идеи священной колесницы, хотя в иконографии явно чувствуется сочетание двух схем — изображения траурной колесницы и изображения умершей в наискосе. Описываемый рельеф остаётся, таким

Рис. 8. Вознесеиие сасанидского царя. Сцена на серебряном блюде.

(Открыть Рис. 8 в новом окне)

образом, единственным северопричерноморским изображением храма-повозки. Поэтому трудно судить, является ли этот памятник отображением собственно скифских (иранских) идей или греко-восточных. Первое, однако, более вероятно. Кони и повозки играли важную роль в эсхатологических представлениях иранцев. В одном из пехлевийских текстов говорится, что «душа праведного восходит в рай в повозке, влекомой четырьмя лошадьми». [68] Этот мотив вознесенья представлен на митраистских рельефах: бог Митра восходит на квадригу, которой правит бог Солнца. [69] Аналогичный сюжет, видимо, изображён и на золотой пластине от головного убора из меотского кургана Карагодеуашх. Во втором ярусе пластины изображена конная повозка с возничим, явно символизирующая путешествие умершей на небеса. [70]

Сказанное не исключает хтонического аспекта божества и его мужского спутника, так как смерть и воскрешение в архаическом мышлении составляли одно неразрывное целое и хтонические божества — это прежде всего божества порождающие. В основе такого отождествления лежит представление о ежегодном (и каждодневном) умирании и воскрешении солнца и с ним всего живого.

Сходные идеи, хотя и не в таком ярком виде, отражены в памятниках изобразительного искусства фрако-малоазийского мира V-IV вв. до н.э., тесно связанного с миром скифо-сарматских степей. Известны многочисленные изображения траурных процессий с участием повозок и верховых коней на саркофагах и надгробных памятниках Малой Азии и в меньшей степени Фракии, призванные утвердить мощь и величие героизированных умерших. [71]

Представления о священных колесницах, связанных с культом огня, бытовали у большинства индоевропейских народов, в том числе у древних иранцев. [72] Данные о существовании таких повозок у степных племён Северного Причерноморья известны для эпохи поздней бронзы, [73] в скифское время существование священных повозок можно лишь предполагать. [74] Письменные и археологические источники об этом умалчивают. Судя по разнообразию в конструкции (с железными деталями и без них, двухколёсные и четырёхколёсные), для погребений использовались обычные повозки, применявшиеся в быту для перевозки лёгких грузов и людей, а также как парадные. [75] Они могли имитировать священную повозку. В могилу они помещались как личная собственность умерших. Повозки встречаются в погребении женщин, мужчин и детей (Толстая Могила — единственный

случай), причём в женских чаще, чем в мужских (см. табл. 1). [76] Повозки предназначались для путешествия в них умерших в загробный мир. Имеются основания полагать, что это путешествие было не одинаковым для мужчин и женщин — мужчины ехали верхом, а женщины, как и при жизни, в повозках. Об этом свидетельствуют находки в Карагодеуашхе и Пазырыкском кургане №5 (мужчину сопровождали верховые кони, а женщину — повозка), а также изображение культово-мифологической сцепы на рельефе из Трёхбратнего кургана. Интересные аналогии имеются и в индоевропейской мифологии. В скандинавском эпосе эпохи викингов герой Сигурд направляется в загробный мир верхом, а его жена Брюннехильд едет за ним на повозке. [77]

В Прикубанских меотских курганах, в отличие от скифских и сарматских, повозки являются собственностью мужчин. Одна из них, обнаруженная в Васюринском кургане, определена М.И. Ростовцевым как военно-спортивная. [78]

Некоторые данные позволяют предполагать связь повозок с культом женского божества: изображение повозок на монете Скилура (на авересе голова женского божества), на рельефе из Трёхбратнего кургана, [79] на пластине от женского головного убора из кургана Карагодеуашх. [80] На одной из втулок дышла, найденного при упряжных конях в Ставропольском кургане, вытиснено изображение солнечной богини. [81]

Таким образом, в скифских погребениях встречаются конные повозки (чаще — колёса) различной конструкции, служившие для перевозки людей и лёгких грузов. Эти находки встречаются в погребениях знати различного ранга, следовательно, повозки были символом социальной принадлежности умершего именно к этому слою общества. Несомненна значительная роль коня и повозки в эсхатологических представлениях скифов. Представления о священной солнечной колеснице, свойственные религиозным верованиям иранцев, отображены и в памятниках религиозного искусства скифов, особенно ярко — на рельефе из Трёхбратнего кургана.

[1] Тереножкин А.И. Раскопки курганов в долине р. Молочной в 1955 году. — КСИИМК, 1956, вып. 63, с. 70-71; Тереножкин А.И. Курган Сторожевая Могила. — Археологія, 1951, т. 5, с. 183; Чередниченко Н.Н. Курган эпохи бронзы близ г. Ростова-на-Дону. — КСИА АН СССР, 1969, вып. 115, с. 86-88; Кузьмина Ε.Е. Находки колёс в ямных погребениях и вопрос об этногенезе индоиранцев, их религиозных представлениях и социальной структуре. — XV наук. конф. Інституту археології. Тези пленарних і секційних доповідей, 1972, с. 132-137.

[2] Генинг В.Ф., Ашихмина Л.И. Могильник эпохи бронзы на р. Синташта. — АО за 1974 г., 1975, с. 145.

[3] Смирнов К.Ф. О погребениях с конями и трупосожжениях эпохи бронзы в Нижнем Поволжье. — СА, 1957, №27, с. 214-215.

[4] Чередниченко Н.Н. Колесницы Евразии эпохи поздней бронзы. — В кн.: Энеолит и бронзовый век Украины. Киев, 1976, с. 135-149.

[5] Петренко В.Г. Раскопки большого кургана в Ставропольском крае. — Новейшие открытия советских археологов (тез. докл. науч. конференции), 1975, ч. 2, с. 12-13; Ростовцев М.И. Античная декоративная живопись на юге России. СПб, 1913, с. 47-48; Сокольский Н.И. Деревообрабатывающее ремесло в античных государствах Северного Причерноморья. М., 1971, с. 165. Указания на находки специальных погребальных катафалков в Ульском и Келермесском курганах основываются лишь на находках наверший, которые могли быть украшениями повозок.

[6] Латышев В.В. Известия древних писателей, греческих и латинских, о Скифии и Кавказе. Греческие писатели. СПб., 1893-1900, т. 1, с. 303. 309, 201, 523, 637. Άμαξύω — «проезжать на волах». Древнегреческо-русский словарь под ред. С.И. Соболевского. М., 1958, т. 1, с. 91.

[7] Латышев В.В. Указ. соч., т. 1, с. 556.

[8] Там же, с. 60, 120-121, 326, 513, 596.

[9] Там же, с. 60.

[10] Геродот. История, IV. 62.

[11] Диодор Сицилийский. Библиотеки, XX, 22.

[12] Геродот. История, IV, 69, 71, 73.

[13] Древнегреческо-русский словарь, т. 1, с. 90-91.

[14] В древнегреческом языке этим термином обозначалась боевая колесница — триумфальная, священная. Древнегреческо-русский словарь, т. 1, с. 236.

[15] Геродот, IV, 8. Во всяком случае, повозка Геракла была запряжена конями.

[16] Диодор Сицилийский, XX, 25.

[17] Большое применение на Боспоре крытых кибиткоподобных экипажей отражает, очевидно, влияние скифской степи. Сокольский П.И. Деревообрабатывающее ремесло в античных государствах Северного Причерноморья. М., 1970, с. 170.

[18] Латышев В.В. Указ. соч., с. 629.

[19] Там же, с. 559-560.

[20] ДГС. СПб, 1872, вып. 2, с. 44-47, альбом, табл. XXIV, 1, 2; XXV, 3, 4.

[21] ДГС. СПб, 1866, вып. 1, с. 8, альбом, табл. II, 6; Ш, 1-4; IV, 1-4. Так называемые украшения погребального кортежа представляют довольно определённые наборы украшений из треугольных и круглых блях, пронизей, наверший. О находках этих комплексов см. Мозолевський Б.М. Товста Могила. К., 1979, с. 113-120, 170-175. Можно предположить их назначение в качестве украшений траурных колесниц. Известны два случая, когда они были обнаружены на выкиде погребений, содержавших находки частей повозок — впускные погребения Гаймановой и Толстой Могил.

[22] ДГС, вып. 2, с. 79-81. Не исключено, что остатки деревянной повозки были во входной яме, где И.Е. Забелин отмечает по степкам деревянные брусья с железными скобками и остатки раскрашенного деревянного гроба (?). Там же, с. 91.

[23] Тереножкин А.И. Скифский курган в г. Мелитополе. — КСИА, АН УССР, 1955, вып. 5, с. 23 и сл.

[24] Мозолевский Б.Н. Курган Толстая Могила близ г. Орджоникидзе на Украине.— СА, 1972, №3, с. 296, рис. 31.

[25] Научный архив ИА АН УССР, №1969-1970/37а. Раскопки В.И. Бидзили.

[26] Устное сообщение начальника экспедиции Н.Н. Чередниченко.

[27] Тереножкин А.И., Ильинская В.А., Черненко Е.В., Мозолевский Б.Н. Скифские курганы Никопольщины. — В кн.: Скифские древности. Киев, 1973, с. 157-158.

[28] Бідзіля В.І. Дослідження Гайманової Могили. — Археологія, 1971, №1, с. 46.

[29] Мозолевский Б.Н. Курган Толстая Могила..., с. 297.

[30] Научный архив ИА АН УССР, №1976/5.

[31] ДГС, вып. 1, с. 21.

[32] См. ст. О.Я. Приваловой, Н.П. Зарайской, А.И. Привалова в настоящем сборнике.

[33] ОАК за 1913-1915 гг. Пг., 1918, с. 153, 155, рис. 236.

[34] ОАК за 1913-1915 гг., с. 151-153, рис. 235.

[35] Ростовцев М.И. Античная декоративная живопись…, с. 51-52, Ростовцев М.И. Скифия и Боспор. Л., 1925, с. 373; Цветаева Г.А. Сокровища причерноморских курганов. М., 1968, с. 81.

[36] ОАК за 1912 г. Пг., 1916, с. 51, рис. 66.

[37] Лаппо-Данилевский А.С. Древности кургана Карагодеуашх. — MAP, 1894, вып. 13, с. 8.

[38] Смирнова К.Ф. Быковские курганы. — МИА, 1960, №78, с. 260-261; Кожин П.М. О сарматских повозках. — МИА, 1969, №169, с. 92-95.

[39] Мозолевський Б.М. Курган Толстая Могила…, с. 73-74.

[40] Бидзиля В.И. Отчёт о работах Северо- Рогачикской экспедиции ИА АН УССР за 1969-70 гг. — Научный архив ИА АН УССР, №1969-1970/37.

[41] Бидзиля В.И. Скифский курган «Казённая Могила». — В кн.: Новейшие открытия советских археологов. Киев, 1975, ч. 2, с. 16-17.

[42] ДГС, вып. 1, с. 15-20.

[43] Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. М.-Л., 1953, с. 173, 232-235.

[44] Цит. по: Кузмина Е.Е. Распространение коневодства, с. 37-38.

[45] Руденко С.И. Указ. соч., с. 147.

[46] Сокольский Н.И. Указ. соч., с. 164-170.

[47] Смирнов К.Ф. Быковские курганы, с. 261.

[48] Лёгкие повозки, запряжённые волами, обнаружены, например, в лшаченских курганах эпохи поздней бронзы в Закавказье. Мнацаканян О.А. Лшаченские курганы. — КСИА АН СССР, вып. 85, 1961, с. 69.

[49] Тереножкин А.И., Ильинская В.А. и др., Указ. соч., с. 157-158.

[50] Геродот. История. IV, 69.

[51] Тереножкин А.Я. Скифский курган в г. Мелитополе, с. 29, 30.

[52] Кожин П.М. Указ. соч., с. 93.

[53] Фролова Н.А. Монеты скифского царя Скилура. — СА, 1964, №1, с. 44-45. Изображения колёс имеются на реверсе монет Эминака, принадлежность которых скифским царям не исключена. Карышковский П.О. Монеты с надписью EMINAKO. — СА, 1960, №1, с. 179-195, рис. 1-2.

[54] Бессонова С.С., Кирилин Д.С. Надгробный рельеф из Трёхбратнего кургана. — В кн.: Скифы и сарматы. Киев, 1977, с. 128 и сл., рис. 3; рис. 4.

[55] S. Casson М.A. Macedonia, Thrace and Illyria. Oxford, 1926, p. 240 fig. 89. Венедиков И. Тракийската колесница, София, 1970, рис. 60.

[56] Сокольский П.И. Указ. соч., с. 170.

[57] Массон В.М. Экономика и социальный строй древних обществ. Л., 1976, с. 165-166.

[58] Геродот. История, IV, 72. Обширный сравнительный материал из области индоевропейских культов и мифологии см.: Кузьмина Е.Е. Конь в религии и искусстве скифов и саков. — В кн.: Скифы и сарматы. Киев, 1977, с. 96-119.

[59] Осетинские нартские сказания. Перевод в литературной обработке Ю. Либединского. М., 1949, с. 129.

[60] Дюмезиль Ж. Осетинский эпос и мифология. Исследования по фольклору и мифологии Востока. М., 1976, с. 68-76.

[61] Смирнов К.Ф. Савроматы. М., 1964, с. 251.

[62] Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. Период античной литературы. Л., 1936, с. 209-211.

[63] Фрайденберг О.М. Указ. соч., с. 211, 214.

[64] Тревер К.В. Древнеиранский термин parna (К вопросу о социально-возрастных группах). — Изв. АН СССР, сер. ист. и философии, 1947, №1; Кузьмина Е.Е. Конь в религии и искусстве…, с. 113. Недавно открыто колесовидное в плане святилище саглынской культуры (V-III вв. до н.э.) в Улуг-Хоруме; Грач А.Д. Древнейшие [Древние] кочевники в центре Азии. М., 1980, с. 62-65, вклад. II, рис. 71-72.

[65] L’Orange H.P. Studies on the Iconography of Cosmic Kingship in the Ancient World. Oslo, 1953, c. 56-58, fig. 32-34.

[66] Ibid., p. 41, fig. 16 and 19; Фрай P. Наследие Ирана. M., 1972, рис. 91.

[67] L'Orange, op. cit., p. 60, fig. 36.

[68] Widengren G. Eschatology. Iran. In: Encyclopedia of World Art, v. IV. New York, Toronto, London, 1961, p. 809.

[69] Ibid.

[70] Лaппo-Данилевский А.С. Курган Карагодеуашх. MAP, вып. 13, СПб, 1894, табл. III, 1.

[71] Perrot G. et. Chipiez Ch. Histoire de l’art dans l’antiquité. Paris, 1885, v. 3, p. 612 et 616; Hamann К. Geschichte der Kunst. Berlin, 1955, bd. 1, s. 652, abb. 667.

[72] Тревер К.В. Древнеиранский термин «parna», с. 73-84.

[73] Чередниченко Н.Н. Колесницы Евразии эпохи поздней бронзы, с. 135 и сл.

[74] Кузьмина Е.Е. Конь в религии и искусстве … с. 113. Моделью колёсного экипажа можно считать этрусский возок на четырёх колёсах из центрального погребении кургана Солоха (ОАК за 1912 г. Пг., 1916, с. 44), который, судя по италийским аналогиям, мог использоваться как жертвенник. Кожин П.М. Указ. соч., с. 42. К той же серии жертвенников в виде платформы на четырёх колёсах можно отнести золотые серьги из сарматских и кавказских комплексов V в., до н.э., схематически изображающие жертвенник со стоящими на них двумя всадниками или лошадьми. Берхин-Засецкая И.П., Маловицкая Л.П. Богатое сарматское погребение в Астраханской области. — СА, 1965, №3, с. 143 и сл., рис. 8. Возможно, такие повозки-жертвенники имитировали столбы с половинками колёс и насаженными на них всадниками на поминальных обрядах в честь скифских царей [Геродот, IV, 72].

[75] К такому выводу приходят исследователи относительно повозок в погребениях различных культур этого времени. Сокольский П.И. Указ. соч., с. 267; Руденко С.И. Указ. соч., с. 171; Венедиков И. Указ. соч., с. 240; Смирнов К.Ф. Быковские курганы, с. 261.

[76] Та же закономерность наблюдается и в находках так называемых «украшений погребального кортежа». В тех случаях, когда пол погребённого удаётся установить, эти наборы всегда оказываются связанными с погребениями женщин. Мозолевський Б.М. Товста Могила. К., 1979.

[77] Старшая Эдда. Поездка Брюннехильд в Хелль. М.-Л., 1963, с. 125.

[78] Ростовцев M.И. Античная декоративная живопись на юге России, с. 51-52.

[79] Бессонова С.С., Кирилин Д.С. Указ. соч., с. 135-136.

[80] Лаппо-Данилевский А.С. Указ. соч., табл. III, 1.

[81] Петренко В.Г. Изображение богини Иштар из кургана в Ставрополье. — КСИА, вып.162, с. 15-19.

С.С. Бессонова

С.С. Бессонова