П.П. Азбелев

Первые кыргызы на Енисее.

// Вестник СПбУ. Серия 12. 2008. Вып. 4. С. 461-469.

Изучение вопроса о том, когда на Енисее впервые появились носители наименования [ред. правка; д.б.: названия] «кыргыз», откуда они пришли, какие памятники оставили и какое общество создали, затруднено условностью самого имени древнего народа. Во-первых, используемое ныне название «кыргыз» применяется по сходству термина «кыркыз» тюркских рунических текстов с реконструкциями чтения древнекитайских иероглифов, из которого и восстанавливается исходное некитайское слово. В разные эпохи одни и те же названия записывались китайскими летописцами по-разному; по-разному читались и сами иероглифы, используемые для записи некитайских слов. Из этой лингвистической коллизии произошли многие дискуссии, разбор которых не входит в нашу задачу. Ниже принимается решение, предложенное крупнейшим специалистом по исторической фонетике китайского языка С.Е. Яхонтовым: «киргизы (кыркызы) впервые упоминаются в китайских исторических сочинениях под названием гэгунь, гяньгунь; позднее они называются гегу и хягясы. Все эти транскрипции отражают одну и ту же исходную форму и рассматриваются китайскими историками как равнозначные». [1]

Во-вторых, локализации носителей названия «кыргыз» в древнекитайских источниках разноречивы, а значит, их археологическая идентификация не всегда очевидна. Древнейшие кыргызы (гэгунь) жили к северу от Ордоса и в 201 г. до н.э. были в числе других племён разбиты хуннами под предводительством шанъюя Модэ. [2] Затем кыргызы ханьского времени под именем гяньгунь помещаются летописью куда-то [ред. правка; д.б.: где-то... и далее соотв. падежи] в Северное Притяньшанье или в Джунгарию в связи с повествованием о шанъюе Чжичжи. [3] Там же, где-то в нынешнем Синьцзяне, они обитали в эпохи Троецарствия и Шести династий, и упоминаются как хэгу в числе раннетелеских племён (гаогюйских поколений). [4] К сожалению, точная археологическая идентификация кыргызов на всех этих этапах истории данного названия пока невозможна.

Первые носители названия «кыргыз», обитающие на Среднем Енисее, упоминаются летописями в пересказе древнетюркских генеалогических преданий, согласно которым раннетюркское владение Цигу (Кыргыз) располагалось между реками Афу (Абакан) и Гянь (Енисей). [5] Д.Г. Савинов в ряде работ [6] обосновал соотносимость с «владением Цигу» памятников тепсейского этапа таштыкской культуры по периодизации М.П. Грязнова, [7] т.е. склепов — «могил с бюстовыми масками» (по терминологии С.А. Теплоухова). Сопоставление этого вывода с разработанной С.Г. Кляшторным [8] периодизацией ранней истории племени ашина, основателей Первого тюркского каганата, даёт наиболее вероятную дату образования енисейского владения кыргызов — около 460 г., опорную и для хронологии склепов таштыкской культуры, которые, таким образом, и следует считать раннекыргызскими памятниками.

(461/462)

Тезис о появлении кыргызов на Среднем Енисее именно в рамках миграций алтайского периода истории раннетюркских племён должен быть проверен анализом имеющегося вещественного материала.

Соотношение населения, оставившего склепы таштыкского типа, с местными племенами наглядно отразилось в имитации внешнего вида «классических» склепов т.н. «малыми склепами», по ряду черт внутреннего устройства и особенностям похоронного обряда продолжающими традиции предшествующей оглахтинской культуры грунтовых могил, [9] — новое население явно доминировало, хотя, несомненно, и смешивалось с аборигенами. Должна ли идти речь о завоевании, было ли это проникновение какого-то иного рода, не ясно; но сложность этносоциальной структуры таштыкского общества запечатлелась в устройстве погребальных памятников вполне однозначно.

Таштыкские склепы подробно охарактеризованы в литературе, [10] и здесь достаточно выделить ряд культурогенетических обстоятельств. В составе культуры склепов, кроме неизбежного местного субстрата, присутствуют компоненты как восточного (хуннского и китайского), так и западного происхождения; хуннской следует признать, например, общую конструкцию погребальных камер, а также ряд элементов декора цельнолитых шпеньковых пряжек; [11] к числу западных относятся, прежде всего, некоторые типы язычковых пряжек и, возможно, традиция своеобразнейших погребальных урн, «бюстовых масок» — антропоморфных вместилищ кремированного праха, в чём-то сопоставимых со статуарными оссуариями западных областей Средней Азии; во многом неясно происхождение таштыкской изобразительной традиции, представленной тонкими гравировками на различных материалах и мелкой пластикой. В таштыкских изображениях, как отмечалось в литературе, видны черты хуннского и китайского влияния, но ход сложения таштыкского стиля до сих пор ещё не прослежен с необходимой подробностью. Примечательно, что именно конкретные механизмы осуществления культурной преемственности и развития оказываются наименее изученными и в других случаях; объясняется это недостатком сравнительного материала из ключевых контактных областей — современных территорий Монголии и Северного Китая.

Особое место в специфике культуры таштыкских склепов занимают поясные гарнитуры, представленные большой серией бронзовых вотивных моделей из могил и сборов, а также единичными находками полнофункциональных вещей и их фрагментов. Пояс, будучи престижным, социально знаковым элементом костюма, в своих морфологических особенностях запечатлевает культурные обстоятельства и связи, существенные в представлениях самих обладателей наборных «кушаков».

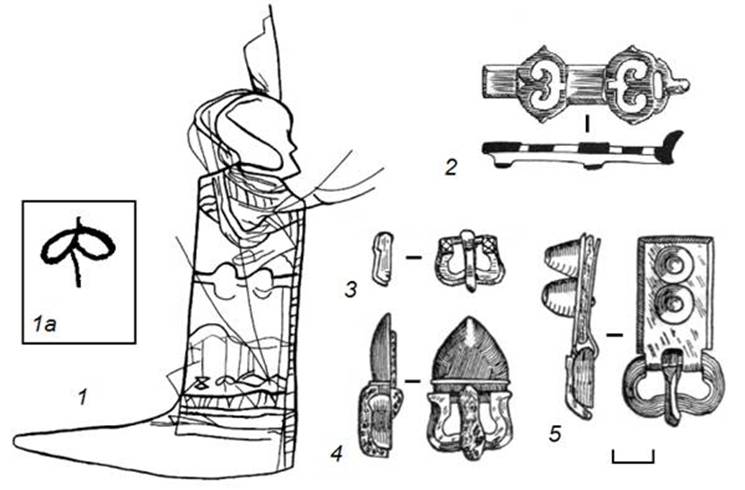

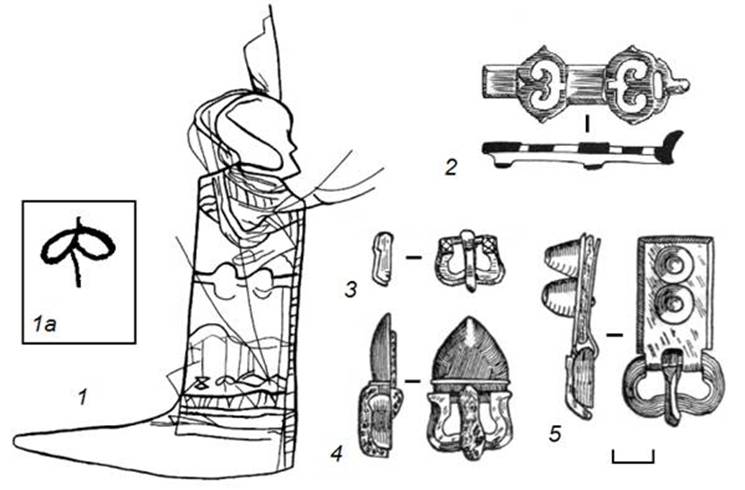

Культурный контекст таштыкских поясов раскрывается благодаря петроглифам, на которых различимы связанные с поясом датируемые реалии — это изображения персонажей в длиннополых одеждах на Ошкольской писанице и других памятниках, сосредоточенных в северной части таштыкского ареала. [12] Здесь в позиции поясных пряжек изображены парные волютообразные фигуры — предметы фурнитуры, очень похожие на специфически таштыкские двурамчатые пряжки и накладки (Рис. 1, 1-2), а также схематично изображенные подвески (вероятно, ремешки), с косой штриховкой или без неё. Положение подвесок позволяет предполагать, что у некоторых персонажей не по одному, а по два пояса — обычная практика у раннесредневековых народов горно-степных областей.

Подвески завершаются различными фигурами; в случаях со штриховкой это колечки — видимо, изображения изредка встречающихся пряжек и простых рамок с круглым просветом; [13] в случае с тонкими незаштрихованными «ремешками» одну из подвесок завершает чёткое изображение В-образной язычковой пряжки; это — датирующее

(462/463)

Рис. 1. 1, 1a — Ошкольская писаница, фрагмент; высота фигуры — 16 см (по С.В. Панковой). 2-5 — пряжки из таштыкских склепов: 2 — Ташебинский чаатас, скл. 2 (по Э.Б. Вадецкой); 3 — Сырский чаатас, скл. 1, 4-5 — Изыхский чаатас, скл. 1 (по Л.Р. Кызласову); масштабная линейка для 2-5 — 1 см.

обстоятельство [14] для всех сюжетно и стилистически близких изображений данной группы, синхронизирующее её с «классическими» таштыкскими склепами второй половины V-VI вв., содержавшими В-образные пряжки (Рис. 1, ср. 1а и 3-5). [15] Другая подвеска того же пояса заканчивается фигурой, напоминающей таштыкские пряжки с трапециевидно-вогнутыми рамками; «чтение» этого рисунка уже не столь однозначно, но если оно верно, то не меняет даты.

Петроглифы рассматриваемой группы иногда считают изображениями иноземцев — послов или проповедников. Однако эти гравировки найдены в пределах таштыкского ареала, выполнены в таштыкской технике и по реалиям датируются таштыкским временем, т.е. сами рисунки, безусловно, таштыкские; к той же культуре относятся и изображённые в ряде случаев пояса (на два десятка опубликованных фигур приходится не менее пяти с изображениями поясов, из них не менее трёх уверенно атрибутируются как таштыкские), а потому усматривать здесь иноземцев методически неверно. Скорее всего, перед нами — особая социальная группа таштыкского общества. Китайские (т.е. указанные С.В. Панковой в качестве аналогий головные уборы тунтяньгуань) и турфанские иконографические параллели не отменяют приоритетной атрибуции по местным реалиям, а лишь дополняют проблематику компонентного анализа таштыкской культуры в целом и её изобразительной традиции в частности. Сюжетное своеобразие данных гравировок среди прочих таштыкских рисунков говорит не о том, что здесь изображены чужаки или тем более служители каких-то экзотических для Южной Сибири культов (без однозначно атрибутируемых индикаторов конфессиональной принадлежности рассуждения такого рода всегда умозрительны, а то и фантастичны), а лишь о том, что наши сведения о таштыкской палеоэтнографии, как и о структуре таштыкского общества, недостаточно подробны.

В отличие от персонажей в длиннополых одеждах, изображаемые на гравировках и миниатюрах рядовые воины, всадники и охотники всегда предстают без наборных поясов — знаков высокого социального статуса и, возможно, власти; в свою очередь, ошкольские персонажи не участвуют в сценах охоты или битвы — у них, надо полагать, иной круг обязанностей, иная роль в культуре. Внешне их отличают подчёркивающие особый статус одеяния и пояса; первые, увы, не представлены вещественным материалом, а потому именно

(463/464)

традиция поясных наборов должна послужить ключом к пониманию происхождения раннекыргызского таштыкского общества, иерархизированного по той же схеме, что и другие варварские общества с «поясной» системой идентификации социальных стратов.

Специфика поясных наборов определяется, во-первых, составляющими их элементами; типологическое исследование подробностей исполнения вещи на этом уровне выводит к хронологии конкретного изделия, истории ремесла, происхождению того или иного предметного типа; во-вторых, образуемой ими композицией, и тогда пояс предстаёт как воплощённый цельный образ, материализация некоей идеи, «принципиальной схемы», в известной степени даже символа, который вовсе не обязательно принадлежит лишь одному народу, но может быть воплощён в разных культурных средах различными материальными средствами. Предметы, образующие поясной набор, как раз и служат этим средством воплощения; в случае с таштыкским поясом эти вещи в большинстве своём весьма специфичны, тогда как для реализуемой с их помощью композиции, наоборот, могут быть предложены неожиданные, на первый взгляд, аналогии.

Со времен знаменитой статьи А.К. Амброза принято сравнивать таштыкские пояса с корейскими; Д.Г. Савинов попытался «достроить» систему корейско-таштыкских аналогий, а Э.Б. Вадецкая даже пришла к выводу, что таштыкские пояса воспроизводили корейские образцы, хотя вообразить механизм такого заимствования (тем более системного) в известных нам исторических обстоятельствах очень сложно. Это сопоставление представляется поверхностным и неточным; [16] оно основано лишь на отдельных признаках (сходство которых может объясняться и сколь угодно глубоким типогенетическим «родством») и совершенно не учитывает воспроизводимый при заимствовании зримый образ престижного элемента костюма.

Корейские (как и японские) пояса выглядели как ровные сверкающие ленты со сплошной «бахромой» из рамчатых или пластинчатых подвесок, [17] тогда как известный по полному уйбатскому комплекту таштыкский пояс смотрелся своеобразной плоской цепью, образуемой посаженными через равные интервалы округлыми бляхами с ещё более редкими подвесками. [18] Это совершенно разные композиции, и аналогичными их признать нельзя вне зависимости от типолого-хронологического соотношения отдельных элементов и признаков.

Традиция «ленточных» поясов специфична для дальневосточных культур; она сохранялась здесь ещё очень долго, и её композиционным принципом всегда оставалось сплошное заполнение поверхности ремня подквадратными ажурными накладками (ср. так называемые чжурчжэньские пояса предмонгольского времени [19]), возможно, финальная стадия развития данной композиции представлена наборами монгольской эпохи, состоявшими из квадратных резных каменных бляшек с вынесенными вниз скобами для подвесок; правда, такие бляшки находят обычно в малом количестве, недостаточном для образования сплошной «каменной ленты».

Таштыкскую же поясную композицию, составленную из округлых элементов, нужно сравнивать не с дальневосточными «ленточными», а с «круглобляшечными» наборами, представленными в материалах из разнообразных срединноазиатских памятников древнетюркского времени и даже первой половины I тыс. н.э. Наиболее ранние в эту эпоху её образцы — знаменитый тиллятепинский пояс из погребения 4, [20] а также поясной набор, изображенный на статуе бодисатвы из 2-го храма в Дальверзин-тепе (здесь аналогичные округлые бляшки украшают не только пояс, но и другие части костюма). [21] Серия поясных наборов данного типа представлена на фресках Афрасиаба в изображениях знатных тюрков. [22] Каменные и металлические пояса, полностью или частично составленные из округлых бляшек,

(464/465)

известны и в китайских погребениях середины — третьей четверти I тыс. н.э. В Южной Сибири «круглобляшечные» наборы встречены в погребениях могильников Кок-Паш и Кудыргэ, [23] а в Восточном Казахстане — доживают и до рубежа тысячелетий. [24]

Эта традиция (исходно, может быть, древнеиранская) существовала в двух близких вариантах, различающихся частотой расположения округлых блях на ремне. Их типолого-хронологическое соотношение, как и разнообразие конкретных способов исполнения и декорирования составляющих наборы округлых элементов, должно стать темой особого классификационно-типологического исследования, но очевидна общность воплощаемой этими поясами идеи, воспроизводимого различными средствами зрительного образа.

Здесь необходимо краткое, но чрезвычайно важное отступление. Западное, судя по ранним тиллятепинскому и дальверзинскому образцам, происхождение «круглобляшечных» наборов позволяет рассматривать их появление в Центральной Азии в более широком контексте эпизодического, но частого проникновения западных кочевнических групп на восток во второй четверти — середине I тыс. н.э. Именно в рамках этого процесса следует рассматривать появление в Южной Сибири единичных комплексов данной [ред. правка; д.б.: этой] поры с западными признаками — например, Тугозвоново, Балыктыюль, погребение № 688 на могильнике Сопка II, [25] а также других следов западного происхождения — таковы, скажем, изображённые на тепсейских планках и некоторых минусинских петроглифах катафрактарии «орлатского» облика, [26] таковы и вторичные по отношению к хорезмийским (первых веков новой эры) тамги Цаган-гола, [27] а также, может быть, восходящая к памятникам типа Чаш-тепе (опять же в Хорезме) традиция орхонских мемориалов. [28]

Нельзя не предположить, что «мотором» этого продвижения была поэтапная согдийская колонизация Средней Азии и Восточного Туркестана; если такое предположение правомочно, то может быть реконструирован и конкретный механизм инфильтрации: это найм кочевнических отрядов в охрану согдийских караванов; упоминания о подобных конвоях встречаются в некоторых письменных источниках. [29] Такое предположение в некоторой мере созвучно и с древнетюркскими генеалогическими преданиями, возводящими ханский род ашина к некоему племени, обитавшему на берегах «Западного моря» (в пору составления излагающих предания хроник китайцы называли Западным морем — Си хай — уже Арал и Каспий, а не упоминаемые обычно в связи с тюркской легендой восточнотуркестанские озёра). Присутствующий в разных версиях легенды мотив женитьбы ранних ашина на турфанских женщинах согласуется с тем, что речь идёт о проникновении на восток именно воинских, т.е. преимущественно мужских контингентов. На этом фоне по-новому смотрятся и общеизвестные факты теснейшей связи тюркской элиты с согдийцами, вплоть до использования согдийского языка и письма в знаменитой Бугутской эпитафии Таспар-кагана. [30] Словом, традиция тюрко-согдийских контактов может оказаться куда глубже, чем это представляется обычно. Все это скорее размышления в связи с возможным западным происхождением традиции «круглобляшечных» поясных наборов, чем цельная аргументированная концепция, но в качестве гипотезы об охране согдийских караванов предложенная система фактов и интерпретаций имеет право на существование и дальнейшую проверку.

«Круглобляшечные» поясные наборы, вне зависимости от обстоятельств их появления в Центральной Азии, были популярны на кудыргинском этапе развития кочевнических культур древнетюркского времени (эпоха Первого каганата) и, скорее всего, использовались в т.ч. и племенем ашина; на следующем, катандинском этапе (эпоха телеских ханств и Второго каганата) они были вытеснены поясами иного облика, с «геометрическими» — прямоугольными, портальными и полупортальными бляшками, хорошо известными не только

(465/466)

по предметным находкам, но и по множеству изображений на каменных изваяниях древнетюркской традиции.

Несомненно, ранние кыргызы не были первыми носителями традиции «круглобляшечных» поясов: они лишь реализовали ту же идею своими средствами, компонуя имитации таких наборов из привычных для себя элементов. Время и обстоятельства этого заимствования пока не могут быть установлены с должной точностью, но его общий историко-культурный контекст восстанавливается достаточно подробно и позволяет подытожить имеющиеся данные о проникновении на Енисей первых носителей названия «кыргыз».

Композитный, насыщенный разными по происхождению элементами культурный комплекс, привнесение которого на Средний Енисей привело к сложению раннекыргызской культуры таштыкских склепов, сформировался в рамках полиэтничной культурной общности предтюркского времени, охватывавшей в равной степени как раннетелеские гаогюйские поколения (и среди них — кыргызов-хэгу), так и ранних ашина, и повлиявшей, судя по дальнейшему распространению соответствующих типов, на государственную культуру Первого тюркского каганата. Устанавливаемая археологически принадлежность к этой общности инородных компонентов культуры таштыкских склепов служит хорошим подтверждением соотносимости «могил с бюстовыми масками» с раннетюркским енисейским владением Цигу (Кыргыз) и подкрепляет увязку археологической даты по аналогиям шарнирных таштыкских пряжек (V-VI вв.) с алтайским периодом истории раннетюркских племён (ориентировочно с 460 г.).

[2] Подробный разбор комплекса связанных вопросов см.: Савинов Д.Г. Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху. Л., 1984. С. 13-17.

[4] Супруненко Г.П. Некоторые источники по древней истории кыргызов // История и культура Китая (Сборник памяти академика В.П. Васильева). М., 1974. С. 236-239. По-видимому, именно с упоминаниями кыргызов-хэгу среди раннетелеских племён Восточного Туркестана следует связывать сообщение позднейшей хроники о том, что кыргызы-гяньгунь «смешались с динлинами» (частично это совпадает с высказанным в ряде публикаций мнением Ю.С. Худякова).

[5] Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей // Живая старина. 1897. Т. 6. Вып. 3-4. С. 6. Правильнее — гегу или кигу, но в литературе прижилась приведённая Н.А. Аристовым транскрипция цигу. Есть и другие варианты чтения тех же иероглифов, например, гйегу, принятое в труде Н.Я. Бичурина.

[7] М.П. Грязнов датировал тепсейский этап «где-то в пределах III-V вв. н.э.», но не обосновал такую хронологию (Грязнов М.П. Миниатюры таштыкской культуры. Из работ Красноярской экспедиции 1968 г. // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Л., 1971. Вып. 13. С. 99).

[9] О соотношении грунтовых могил оглахтинского типа и таштыкских склепов см.: Азбелев П.П. Оглахтинская культура // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 4. С. 381-388. Важный тезис о генетической связи оглахтинцев с традициями предшествующего тесинского этапа нашёл подтверждение в опубликованных одновременно с этой статьёй материалах раскопанного недавно могильника Черноозёрное II (Готлиб А.И. Ярусные захоронения таштыкского могильника Черноозёрное II в Хакасии // Таштыкские памятники Хакасско-Минусинского

(466/467)

края. Новосибирск, 2007. С. 8-38): необычная для могил оглахтинского типа компоновка погребений этого памятника, по сути, воспроизводит композитную структуру тесинских «курганов-кладбищ», называемых ещё грунтовыми могильниками.

[12] Другие названия Ошкольской писаницы — Подкаменская, «на горе Арга» и Талкин ключ (консультация С.В. Панковой). Общую характеристику, анализ, публикацию прорисей и подробную историю вопроса см.: Панкова С.В. Наскальные изображения представителей неизвестного культа на севере Хакасии // Святилища: Археология ритуала и вопросы семантики. Материалы тематической научной конференции. СПб., 2000. С. 229-232; Панкова С.В. К интерпретации загадочных фигур из Хакасии // История и культура Востока Азии. Материалы международной научной конференции: В 2 т. Новосибирск, 2002. Т. 2. С. 135-140. Некоторые публикации подобных петроглифов, вышедшие в последние годы: Панкова С.В., Архипов В.Н. Новые памятники наскального искусства из Южной Сибири // Археологические экспедиции за 2003 г. СПб., 2004. С. 36-47 (три новых фигуры, одна из них перекрыта изображением животного в таштыкском стиле); Рыбаков Н.И. Носители ваджр: По следам открытий экспедиции И. Аспелина (1887-1889 гг.) // Этноистория и археология Северной Евразии: Теория, методология и практика исследования. Иркутск, 2007. С. 678-683; Рыбаков Н.И. Енисейские муже-девы в мантиях: Кто они? // Алтае-Саянская горная страна и история освоения её кочевниками. Барнаул, 2007. С. 137-141 (частично дублирует предыдущую публикацию); Рыбаков Н.И. Иконографические свидетельства манихейства в памятниках Июсских степей // Изучение историко-культурного наследия народов Южной Сибири. 2007. Вып. 6. Горно-Алтайск. С. 101-106 (приведены те же фигуры, что в иркутском сборнике). Указывая работы Н.И. Рыбакова, нужно заметить, что в части интерпретаций они выходят за рамки академизма.

[13] Усть-Тесь, склеп № 1, пряжка (Вадецкая Э.Б. Таштыкская эпоха в древней истории Сибири. СПб., 1999. Табл. 115); ср. поясную бляшку для крепления подвески с простой кольчатой рамкой (без шпенька и дополнительной прорези в основании) из склепа могильника Быстрая II (Поселянин А.И. Таштыкский погребально-поминальный комплекс Быстрая II на Енисее // Степи Евразии в древности и средневековье. Материалы научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения М.П. Грязнова. СПб., 2003. Кн. II. С. 276. Рис. 1, 8). Есть и другая, по-видимому, равноправная и не влияющая на итоговую атрибуцию трактовка: С.В. Панкова осторожно сравнивает эти подвески «с железными витыми звеньями, встречающимися в материалах таштыкских склепов и комплексов раннетюркского времени Алтая и Приангарья» — из-за косой штриховки, и впрямь похожей на схематическое изображение витого стержня (Панкова С.В. К интерпретации загадочных фигур из Хакасии // История и культура Востока Азии. Материалы международной научной конференции: В 2 т. Новосибирск, 2002. Т. 2. С. 137).

[14] Для хронологии важно, что это именно В-образная пряжка, а не поздняя псевдопряжка той же формы: у псевдопряжек не бывает далеко выступающих язычков, а гравировка выполнена тщательно и на твёрдом камне, что исключает возможность случайного проскальзывания резца художника-гравировщика; несомненно, длинный функциональный язычок и В-образность рамки проработаны преднамеренно и тщательно. Благодарю С.В. Панкову за любезно предоставленную возможность сличить прорись с неопубликованной крупной фотографией этого изображения.

[15] О хронологии таштыкских В-образных пряжек см.: Азбелев П.П. Стремена и склепы таштыкской культуры // Исследование археологических памятников эпохи средневековья. СПб., 2008. С. 64-66.

[16] У этой неточности есть своя история, которую стоит проследить с цитатами. «Изыхский этап (таштыкской культуры по периодизации Л.Р. Кызласова. — П.А.) падает на V — первую половину VI в. Аналогии его наборным поясам с прорезными волютами — в Корее V-VI вв.» (Амброз А.К. Проблемы раннесредневековой хронологии Восточной Европы. Ч. II // Советская археология. 1971. № 3. С. 120). Ср. у Д.Г. Савинова: «Если не все, то, во всяком случае, многие, элементы развитой таштыкской культуры находят себе параллели в материалах культуры Силла... Отдельные аналогии можно привести и из памятников этого же времени поздней курганной эпохи в Японии... В целом, восточная линия ориентации таштыкского культурогенеза в настоящее время представляется наиболее вероятной и в этом отношении приведённые параллели между материалами двух культур — таштыкской и Силла — имеют право на существование» (Савинов Д.Г. Таштыкский склеп Степновка II на юге Хакасии // Археологические

(467/468)

вести. СПб., 1993. Вып. 2. С. 46-47; надо заметить, что предложенные автором примеры таштыкско-корейских параллелей очень приблизительны); далее, ср. у Э.Б. Вадецкой: «Аналогами пряжек с волютами служат серебряные ажурные псевдопряжки Кореи и Японии V-VI вв. ... Они же известны среди китайских древностей Северной Монголии... Вероятно, таштыкские пояса копировали дальневосточные» (Вадецкая Э.Б. Таштыкская эпоха в древней истории Сибири. СПб., 1999. С. 123). Неясно, как пряжки могут быть воспроизведением псевдопряжек: должно быть наоборот (впрочем, и само расширительное применение термина «псевдопряжки» к рамкам с волютами вряд ли корректно; псевдопряжки — чётко определенный тип поясных украшений, преимущественно европейских, единичные находки есть среди случайных находок и в тюркских памятниках Южной Сибири, но эти вещи не похожи ни на таштыкские, ни на дальневосточные рамки с волютами).

В позднейшей работе А.К. Амброз уточнил указанную им аналогию: «пояса с псевдопряжками... не были прямым развитием обычных геральдических поясов... Необычна сама идея делать шарнирные бляхи в виде поясных пряжек с неподвижно приделанным язычком... По внешнему виду такой пояс похож только на дальневосточные с ажурными шарнирными бляхами... Их делали в Корее, Китае и Японии в IV-VI вв., им подражали в “таштыке”» (Амброз А.К. Восточноевропейские и среднеазиатские степи V — первой половины VIII в. // Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981. С. 17) — т.е. автор сравнивает не рамки с волютами, а шарнирный подвес корейских блях и европейских псевдопряжек, и считает, что таштыкские пояса воспроизводят широко распространённую традицию дальневосточного происхождения, а не собственно корейскую. Вне зависимости от отношения к этому выводу А.К. Амброза следует признать, что понят он был неверно — видимо, из-за предельной краткости первого изложения в статье 1971 г., что привело, как было показано, ещё и к терминологической путанице.

Поправки А.К. Амброза к хронологии склепов важны, прежде всего, в плане переопределения эпохи, к которой принадлежат эти памятники — с гунно-сарматской на древнетюркскую, но во многих значимых деталях по-прежнему нуждаются в уточнениях. Тезис же о сходстве таштыкских и дальневосточных рамок с волютами до сих пор так и не проверен специальным сравнительно-типологическим исследованием.

[17] Воробьёв М.В. Древняя Корея. М., 1961. Рис. XXXII, 5 (квадратная поясная накладка с подвесной рамкой), XXXV, 1 (поясной набор и подвески из Пубучхона), XXXVIII, 4 (реконструкции костюма), XXXIX, 8-11 (разные типы корейских и японских подвесок), 14-15 (японские аналогии поясным бляшкам с подвесками); Воробьёв М.В. Древняя Япония. М., 1958. Рис. XXIX, 1-4 (те же японские бляшки и подвески).

[18] Киселёв С.В. Древняя история Южной Сибири // Материалы и исследования по археологии СССР. 1949. № 9. С. 237. Табл. XXXVII, 32 (поясной набор из склепа № 5 Уйбатского чаатаса); Вадецкая Э.Б. Таштыкская эпоха в древней истории Сибири. СПб., 1999. С. 121. Рис. 63 (сравнение реконструкций таштыкского и корейского поясов).

[20] Сарианиди В.И. Храм и некрополь Тиллятепе. М., 1989. С. 85, рис. 30; С. 88, рис. 32; С. 91-93. См. также: Азбелев П.П. Сибирские элементы восточноевропейского геральдического стиля // Петербургский археологический вестник. СПб., 1993. Вып. 3. С. 91. Нужно указать и близкие тиллятепинским бляхи с орлами т.н. «парфянского пояса» из коллекции Дж.П. Моргана, хранящиеся в Британском музее и музее Метрополитэн.

[21] Пугаченкова Г.А. В поиске культурных ценностей прошлого // Античные и раннесредневековые древности Южного Узбекистана. В свете новых открытий Узбекистанской искусствоведческой экспедиции. Ташкент, 1989. С. 14 (фотография).

[22] Эти изображения систематизировали И.А. Аржанцева (Аржанцева И.А. Пояса на росписях Афрасиаба // История материальной культуры Узбекистана. Ташкент, 1987. Вып. 21. С. 106-122) и С.А. Яценко (Yatsenko S.A. The Costume of Foreign Embassies and Inhabitants of Samarkand on Wall Painting of the 7th c. in the Hall of Ambassadors from Afrasiab as a Historical Source // Transoxiana. № 8. Roma, 2004. Pl. 1, 20-23; 2,17-19, 21-23; 3, 8 [текст в сети]); наряду с округлыми, в состав изображаемых наборов часто входят и квадрифолические бляшки.

[27] Вайнберг Б.И., Новгородова Э.А. Заметки о знаках и тамгах Монголии // История и культура народов Средней Азии (древность и средние века). М., 1976. С. 66-74 (текст), 176-179 (иллюстрации). Среди цагангольских тамг есть экземпляры, насыщенные дополнительными значками и «отростками» — производные от хорезмских первых веков н.э. (см.: Вайнберг Б.И., Новгородова Э.А. Заметки о знаках и тамгах Монголии // История и культура народов Средней Азии (древность и средние века). М., 1976. С. 178. Рис. 7. Табл. II, 44, 45, 50-53, 59), то же самое видно при сравнении монгольских тамг с причерноморскими (С. 179. Рис. 8. Табл. III). Поэтому относить тамговый комплекс Цаган-гола к пазырыкскому времени, как это делают некоторые авторы, неправильно.

[28] Раппопорт Ю.А., Трудновская С.А. Курганы на возвышенности Чаш-тепе // Кочевники на границах Хорезма // Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. М., 1979. Т. XI. С. 151-166; Войтов В.Е. Культово-поминальные сооружения VI-VIII вв. на территории Монголии: Автореф. канд. дис. М., 1989. С. 5. Речь идёт прежде всего о мемориалах эпохи Первого каганата — Бугутском, Идэрском, Гиндинбулакском.

Аннотации:

С. 594:

Азбелев П.П. Первые кыргызы на Енисее // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 12. 2008. Вып. 4. С. 461-469.

Статья посвящена уточнению даты и обстоятельств появления на берегах Енисея первых носителей названия «кыргыз». Анализируя композиции поясных наборов, автор заключает, что первые кыргызы появились в Минусинской котловине в ходе расселения раннетюркских племён вскоре после 460 г. Археологическими памятниками ранних енисейских кыргызов считаются склепы таштыкской культуры.

Ключевые слова: енисейские кыргызы, петроглифы, поясной набор, социальная иерархия, таштыкская культура, Южная Сибирь.

P. 606:

Azbelev P.P. The First Kirghiz People on the Yenisei River. P. 461-469.

The main task of the article is to introduce clarity into date and circumstances of appearance of bearers of ethnic name “Kirghiz” on the banks of the Yenisei River. While analyzing compositions of nomadic belt sets the author comes to the conclusion that the first Kirghiz people appeared in Minusinsk hollow in the course of dispersion of early Turkic tribes soon after 460 A.D. Burial vaults of Tashtyk Culture do present archaeological sites of the early Yenisei Kirghiz.

Key words: Kirghiz of the Yenisei, petroglyph, belt set, social hierarchy, Tashtyk culture, South Siberia.

|