Д.Г. Савинов

Д.Г. Савинов

«Энциклопедия» тюркского мира.

В истории археологических открытий встречаются находки, которым суждена долгая жизнь, и которые ещё не раз будут привлекать к себе внимание исследователей. К числу таких находок относятся костяные пластины с великолепными гравировками, обнаруженные в 1992 г. Р.С. Багаутдиновым в кургане 1 Шиловского могильника в Ульяновской области [Багаутдинов, 1996].

Не повторяя описания памятника [полную публикацию см.: Багаутдинов, Богачёв, Зубов, 1998, с. 27-31, 104-109 и сл.], отметим его основные отличительные особенности. В погребении находились останки трёх человек (молодой мужчина, девушка с чертами монголоидности и мальчик 12-14 лет). Захоронение катакомбное; у входа в катакомбу находилось сопроводительное захоронение коня. Дно могильной ямы было покрыто толстым слоем древесного угля (около 0,5 м). Сам курган был окружён глубоким рвом прямоугольной формы, в котором найдены остатки частокола. Несмотря на то, что погребение было ограблено ещё в древности, происходящие из этого

(203/204)

комплекса вещи достаточно многочисленны. Среди них, помимо костяных пластин с гравировками, найдены золотые византийские солиды Ираклия (время правления 610-641 гг.), датирующие погребение не ранее этого времени и не позднее середины VII в.

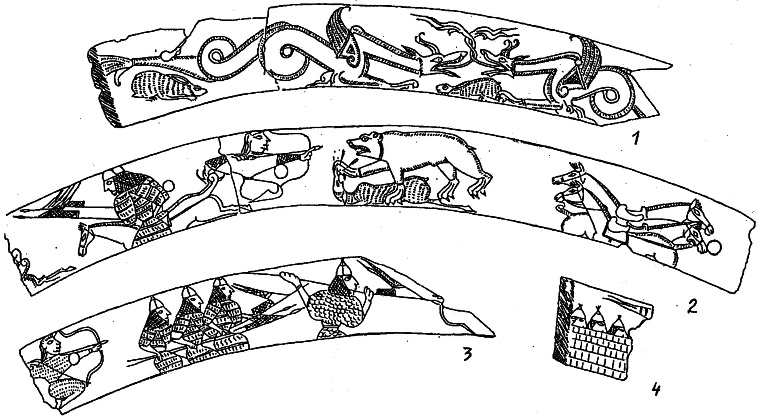

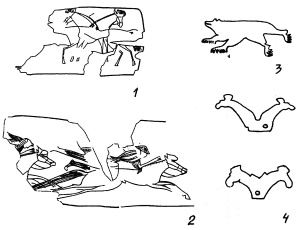

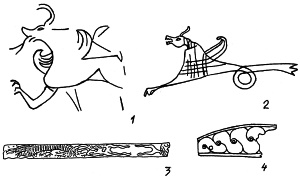

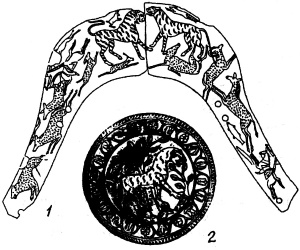

Всего в Шиловском кургане найдено 23 фрагмента пластин различной степени сохранности и величины. Одна сторона их, на которой нанесены рисунки, гладкая; другая — с косыми бороздками (для крепления с основой). По форме и характеру декорировки назначение пластин определяется как накладки на низкие луки седла, хотя порядок их расположения, исходя из имеющихся данных, остаётся неясным. Рисунки на внешней стороне пластин сделаны тонким резцом и затем по вырезанным линиям зачернены. Характер рисунков — точный, уверенный, предполагающий прекрасное знание натуры и большой опыт в создании подобного рада композиций (Рис. 1).

По Р.С. Багаутдинову, изображения на пластинах представляют три сюжетные линии:

1. Космическая борьба двух начал, отражённая в схватке крылатых драконов (Рис. 1, 1);

2. Борьба человека и медведя, задравшего антилопу (Рис. 1, 2);

3. Батальные сцены — столкновение тяжеловооружённых воинов-копейщиков с лучниками (Рис. 1, 3).

На одном фрагменте показаны головы таких же воинов за стенами осаждённой (?) крепости (Рис. 1, 4). Были предложены и три версии происхождения рассматриваемых композиций: китайская (изображения драконов и зайцев); иранская (трактовка крыльев дракона и луки «сасанидского» типа); тюркская или тюрко-угорская (изображение медведя, стреляющие «с колена» лучники). «У каких же народов могло возникнуть такое синкретическое искусство, вобравшее в себя иранские, китайские, тюркские и угорские культурные традиции? Очевидно, у таких, которые объединяли (в силу своего существования) все эти традиции. Таким народом могли быть только древние тюрки, к коим принадлежали и болгары» [Багаутдинов, Богачёв, Зубов, 1998, с. 31].

Не отрицая такой возможности, следует отметить, что определение этнической специфики археологического памятника вообще — дело чрезвычайно сложное, тем более, что неясно, какое значение вкладывается исследователями в само понятие «тюрки» — этническое, лингвистическое или социальное (политическое). Поэтому пока лучше говорить об основных компонентах, составляющих взаимосвязанный комплекс изображений на шиловских пластинах. В этом отношении они действительно уникальны. Помимо художественной ценности, как блестящие произведения средневекового графического искусства, рассматриваемые рисунки аккумулировали различные традиции, образу-

(204/205)

ющие культуру Первого тюркского каганата. Это своего рода сжатая «энциклопедия» тюркского мира, отдельные «статьи» которой написаны разными авторами, но потом композиционно объединены и творчески переработаны рукой одного очень талантливого «редактора».

События политической истории Первого тюркского каганата, блестяще описанные в книге Л.Н. Гумилёва «Древние тюрки» [Гумилёв, 1967], — тесные тюрко-согдийские связи, завоевания киданей на востоке и кыргызов на Енисее, победоносные походы на Запад, войны с аварами и эфталитами, включение в систему отношений крупнейших государств того времени Византии, сасанидского Ирана и Китая — определяют круг источников этих традиций.

Известно, что к 558 г. тюрки завершили завоевание Поволжья и Приуралья. С этого времени Среднее Поволжье, где находится и Шиловский могильник, входит в сферу влияния древнетюркской культуры. Однако, как это ни парадоксально, но культура Первого тюркского каганата известна в гораздо меньшей степени, чем его политическая история. В этом плане анализ материалов Шиловского кургана — некоторых его конструктивных особенностей и, главным образом, костяных пластин с гравировками — представляет значительный интерес.

В устройстве погребального сооружения здесь легко «читаются» центральноазиатские (во всяком случае, восточные) элементы. Подбойные (позже — катакомбные) захоронения имеют давние истоки в культурах Центральной и Средней Азии [Миняев, 1990]. В древнетюркское время они были наиболее характерны для уйгуров или племён, входивших в состав Уйгурского каганата [Кызласов Л., 1969, с. 65-72; Овчинникова, 1993], то есть, связаны с телеской этнокультурной средой. В качестве центральноазиатских элементов можно рассматривать и окружающий ров подпрямоугольной формы [Семёнов, 1988], а также сопроводительное захоронение коня, обнаруженное в катакомбе.

Пожалуй, самая интересная деталь, прослеженная при раскопках Шиловского кургана — это остатки деревянной конструкции, которую авторы, опираясь на различие уровней залегания составляющих её фрагментов у основания и в середине кургана (около 0,9 м), интерпретируют как «облицовку» первоначальной насыпи [Багаутдинов, Богачёв, Зубов, 1998, с. 183]. Однако на опубликованных профилях кургана [Там же, табл. V, 1] никакого ощутимого возвышения нет и, судя по плану, это вполне могли быть остатки деревянной постройки прямоугольной формы с коническим (?) покрытием. Одновременно во рву был установлен частокол (высотой около 2 м), а «затем пространство внутри ограждения заполняется землёй, которая скрывает бревенчатую конструкцию на первичной насыпи» [Там же, с. 82].

(205/206)

Исходя из этих данных, можно предполагать, что на стадии существования «первичной насыпи» (а, скорее всего, площадки) с деревянной постройкой и окружающим частоколом, всё сооружение какое-то время оставалось открытым для совершения определённого цикла ритуальных действий. По истечении этого срока оно было сожжено, в связи с чем возникает вопрос: не является ли толстый слой древесного угла [угля] на дне катакомбы Шиловского кургана перемещёнными остатками этого «костра», затем засыпанного землёй?

Аналогии подобного рода сооружениям хорошо известны в культуре центральноазиатских племён. Так, на р. Толе в Монголии исследован Унгетский комплекс с двумя строительными горизонтами. Нижний, более ранний, представлял собой глинобитную площадку, окружённую валом и рвом, на которой находилось кирпичное здание — «предшественник» знаменитых «храмовых» построек периода Второго тюркского каганата. По мнению В.Е. Войтова, данный памятник был посвящён создателю Сеяньтоского каганата Инаню; время правления 629-645 гг. [Войтов, 1987, с. 104]. К несколько более позднему времени относится поминальный комплекс из Сарыг-Булуна (Центральная Тува), представлявший собой площадку подпрямоугольной формы, окружённую валом и рвом. «С западной стороны была установлена восьмиугольная юрта (типа аила), покрытая лиственничной корой. После какого-то периода использования всё сооружение было сожжено» [Кызласов Л., 1969, с. 38 [33], рис. 7]. Перечисление подобных памятников можно было продолжить (Кызыл-Мажалык в Туве, Знаменка в Минусинской котловине и др.). Очевидно, сооружение их представляло достаточно устойчивую традицию в культуре раннесредневековых кочевников Центральной Азии и Южной Сибири. Попутно отметим, что все эти памятники связаны с каменными изваяниями, выполненными в теле-уйгурской изобразительной традиции [Савинов, 1994, с. 132-133]. В Минусинской котловине к ним относится известная стела с р. Нени, ранняя датировка которой не вызывает сомнения [Кызласов Л. 1960, рис. 61, 2; Савинов, 1981, с. 237-242].

Приведённые параллели могут вызвать возражение в том плане, что они представляют собой ритуальные, а не погребальные комплексы; однако, видимо, первоначально такое разграничение их не было столь существенным. Так, при описании погребального обряда древних тюрков в китайских источниках говорится: «Когда один из них умирает, труп находится на возвышении в юрте...» [Чжоу шу]. Или: «У могилы из дерева ставят дом. Внутри него рисуют облик покойника...». Или: «На могиле они сооружают помещение, в котором рисуют облик покойного...» [Суй шу]. Несмотря на некоторые различия в деталях описания, данные китайских хроник удивительным образом напоминают манекены с «глиняными головами» и масками таштыкс-

(206/207)

кой культуры, которые также, скорее всего, первоначально помещались на месте будущего захоронения [подробнее об этом см.: Савинов, 1994, с. 119-126]. Возможно, к этому имеет отношение и несколько фантастическое, на первый взгляд, описание погребального обряда уйгуров [Вэй шу], которые «мёртвых относят в выкопанную могилу, ставят труп на середине: с вытянутым луком, как будто живой, но могилу не засыпают» [Бичурин, 1950, с. 216].

Широкий круг культурно-генетических связей демонстрирует сюжетно-стилистический анализ изображений на шиловских пластинах. В общем плане развития раннесредневекового искусства кочевников Центральной и Средней Азии они следуют за известными гравировками на костяных пластинах из Орлатского могильника в Узбекистане [Пугаченкова 1985, с. 529-530; 1989, рис. 70-72] и таштыкскими планками на Енисее [Грязнов 1971; 1979]; предшествуют кудыргинским обкладкам на Алтае [Гаврилова, 1965, табл. XV-XVI]; далее следуют аналогичные композиции из Копёнского чаатаса в Минусинской котловине [Евтюхова, 1948, рис. 80, 86] и накладки на луку седла из Верхнечиртюртовского [Верхнечирюртовского] могильника на Кавказе [Магомедов, 1975, рис. 3]. Перечисленный ряд изобразительных памятников, естественно, не является типологическим, но указывает на широкий ареал их распространения и преемственность в создании подобного рода композиций. Особо следует отметить общий для всех этих изображений, чрезвычайно яркий и выразительный приём передачи раскинутых в стремительном галопе ног лошадей, характерный и для фигур всадников на пластинах из Шиловского кургана.

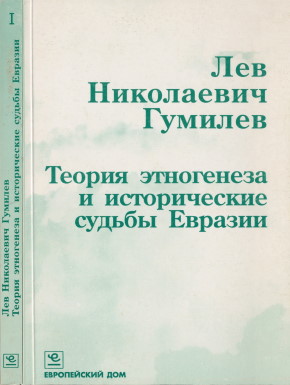

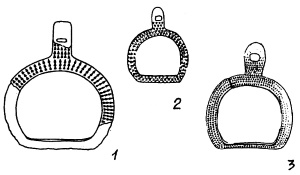

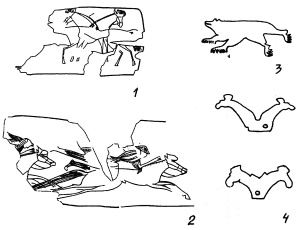

Центральное место на одной из пластин занимает геральдическое изображение двух крылатых драконов со змеевидным туловищем и длинными, вырывающимися из открытой пасти переплетёнными языками пламени [Рис. 1, 1]. Образ «огнедышащего» дракона (кит. Лун) несомненно имеет китайское происхождение, где восходит к ханьской изобразительной традиции [Терентьев-Катанский, 1971, с. 120, 123]. Вместе с тем, авторы публикации справедливо отмечают близость трактовки крыльев у шиловских драконов изображениям иранского сэнмурва. В иконографии иранцев крылья сэнмурвов — крылатых существ с туловищем льва, очень похожи на крылья наших драконов» [Багаутдинов, Богачёв, Зубов, 1998, с. 105]. В этой связи важно отметить, что образ сэнмурва встречается и в наскальных изображениях Горного Алтая и Тянь-Шаня [Кубарев 1992, рис. 2, 1, 2]; причём, у сэнмурва из Жалтырык-Таш (Тянь-Шань) туловище также перекручено «петлёй», но только один раз, [прим.сайта: по смыслу — пропущено «а не два,»] как у драконов на шиловских пластинах [Рис. 2, 2].

Интересная аналогия изображениям драконов из Шиловского кургана представлена на одной из металлических накладок от луки седла, найденных при раскопках Бугутского комплекса в Монголии [Войтов

(207/208)

1996, рис. 49, 2]. Фигуры «огнедышащих» драконов со змеевидным туловищем также изображены здесь в геральдической композиции [Рис. 2, 3]. Несмотря на то, что рисунки драконов на накладке из Бугута выполнены гораздо более схематично, чем на шиловских пластинах, и лишены крыльев (то есть именно той детали, которая могла появиться при «продвижении» образа с востока на запад), сходство между ними, в том числе и по функциональному назначению предметов, достаточно очевидно. Время создания Бугутского комплекса (соответственно, и этих находок) определяется последней четвертью VI в., предположительно годами правления Таспар-кагана, 572-581 гг. [Кляшторный, Лившиц, 1971, с. 130].

Следует подчеркнуть значение этой даты. Во-первых, она является пока единственной хронологически установленной «точкой отсчёта» распространения раннетюркских культурных традиций, столь ярко проявившихся и в находках из Шиловского кургана. Во-вторых, незадолго до этого Мухан-каган (годы правления 553-572 гг.) в числе других завоеваний «на севере покорил Цигу» [Бичурин, 1950, с. 229] — владение, отождествляемое нами с поздним этапом развития таштыкской культуры [Савинов, 1988], что и могло привести к взаимному проникновению элементов раннетюркской и таштыкской культур.

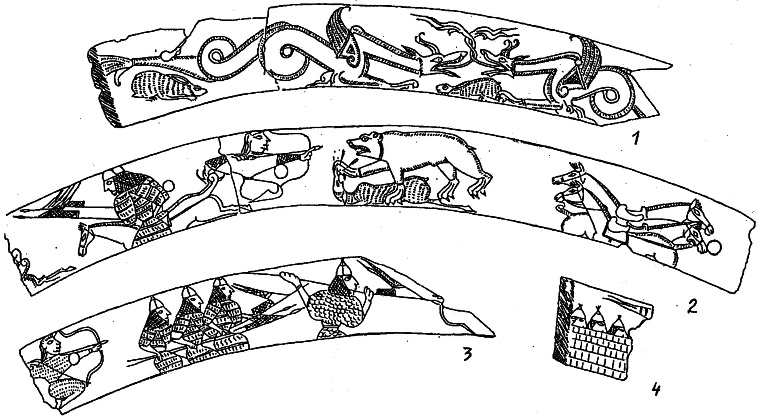

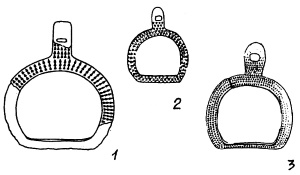

В этом плане таштыкская «тема», отразившаяся в шиловских гравировках, представляет исключительный интерес. Наиболее полно она представлена на другом крупном фрагменте пластин, где центральное место занимает фигура медведя с большими когтистыми лапами, терзающего лань [Рис. 1, 2]. Очень близкие изображения медведя, учитывая трансформирующее влияние пространства и времени, имеются на планках из таштыкского склепа (№1) у г. Тепсей на Енисее — Рис. 3, 3 [Грязнов, 1979, рис. 59]. При всём своеобразии таштыкского стиля, такое совпадение вряд ли может считаться случайным. Справа на той же пластине изображены две пары как бы стоящих друг за другом и повёрнутых головами в разные стороны лошадей. Точно такая же пара повернутых головами в разные стороны лошадей представлена на одном из фрагментов деревянных таштыкских планок из Ташебинского чаатаса — Рис. 3, 1 [Подольский 1998, рис. 1, 5а]. Возможно, что «сокращённым» вариантом, своего рода идеограммой, подобных композиций являются амулеты в виде антиподально расположенных головок лошадей, представленные многочисленными находками в памятниках таштыкской культуры [Рис. 3, 4]. Скорее всего, за всеми этими изображениями стоит общий мифологический (или эпический?) контекст. Наконец, в таштыкском искусстве известны и изображения галопирующих всадников, типа орлатских и шиловских пластин [Рис. 3, 2].

(208/209)

Фигура лани, которую терзает медведь на шиловской пластине, ближе всего напоминает изображение лани с вывернутой задней частью туловища под ногами одного из кошачьих хищников на обкладке высокой передней луки седла из Кудыргэ — Рис. 6, 1 [Гаврилова 1965, табл. XV-XVI]. В этой связи следует отметить, что определённая линия связи между таштыкским и кудыргинским, то есть раннетюркским, культурными комплексами прослеживается и по вещественным материалам. Так, кудыргинские серьги с лировидной дужкой и литой подвеской-шариком найдены в одном из таштыкских склепов на Енисее [Грязнов, 1979, рис. 67, 36], а типично таштыкские пряжки с орнаментированным щитком имеются в Кудыргэ [Васютин 1997, рис. 3]. Объяснение этому может быть только одно: образование Первого тюркского каганата в Центральной Азии, естественно, не означало конца таштыкской культуры на Енисее. Поэтому элементы таштыкской культуры, в том числе и изобразительные мотивы, особенно после похода Мухан-кагана, вполне могли быть инкорпорированы в культуре Первого тюркского каганата.

На двух из опубликованных шиловских пластинах представлены батальные сцены с участием тяжеловооружённых воинов-копейщиков (всадников или показанных в пешем строю) и легковооружённых воинов — лучников, стреляющих «с колена» [Рис. 1, 2, 3]. На одном из более мелких фрагментов изображены такие же воины, скрывающиеся за стенами осаждённой (?) крепости [Рис. 1, 4]. В общих чертах они уже рассмотрены в отдельной работе Р.С. Багаутдинова и С.Э. Зубова [Багаутдинов, Зубов, 1998], так что здесь можно ограничиться лишь некоторыми дополнительными наблюдениями.

Тяжеловооружённые воины, несомненно, европеоиды — «они, очевидно, принадлежат к трём частям одного и того же войскового соединения, если судить по разнохарактерным флажкам на их копьях» [Багаутдинов, Зубов, 1998, с. 253]. Пешие лучники, скорее всего, относятся к иному — монголоидному или смешанному антропологическому типу, что усиливает их противостояние тяжеловооружённым воинам. Что касается анализа реалий, то отметим лишь три обстоятельства, так сказать «альтернативного характера».

1. Отсутствие на панцирных доспехах специально выделенных «воротников», характерных для сако-юечжийского мира, которые доживают, однако, в Средней Азии до III в. н.э. [Горелик, 1987, с. 117], а в Восточном Туркестане до VI в. н.э. [Горелик, 1993, с. 174]. Очевидно, что гравировки на шиловских пластинах относятся уже к следующей культурно-исторической эпохе. Вместе с тем, на таштыкских (тепсейских) планках показаны оба вида панцирных доспехов — с «воротником» и без [Кызласов И., 1990, рис. 2; Худяков, 1990,

(209/210)

рис. 2]. По всей вероятности, в восточных районах Евразийских степей обе традиции какое-то время сосуществовали.

2. Отсутствие защитного вооружения коней, характерного для изображений всадников восточной части Азии [Горелик 1993, рис. 4-6], а также для петроглифов с аналогичными сюжетами из Саяно-Алтая и Монголии древнетюркского времени [Горбунов 1998, рис. 2, 3]. Возможно, это следует расценивать как косвенное свидетельство того, что события, отражённые на шиловских гравировках, происходили в западном ареале Евразийских степей.

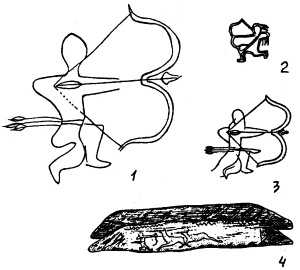

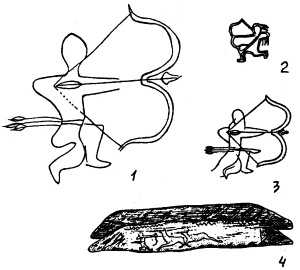

3. Нижняя часть фигур всадников на шиловских пластинах не показана, но вряд ли приходится сомневаться, что при использовании тяжеловооружённой конницы можно [прим. сайта: по смыслу: д.б. «нельзя»] было обходиться без стремян. В этом отношении хотелось бы обратить внимание на стремя из с. Золотарёвка (с высокой невыделанной [невыделенной] пластиной, спрямлённой подножной [подножкой] и орнаментированной лицевой поверхностью), найденное, как и шиловские пластины, на территории Среднего Поволжья [Измайлов, 1990, рис. 1]. Конструктивно оно несколько отличается от стремян «перещепинского типа» и имеет ближайшие параллели в Центральной Азии и Южной Сибири, где прослежена их типологическая преемственность от дальневосточных образцов. Наиболее близки золотарёвскому экземпляру стремена из впускного захоронения раннетюркского времени в кургане Улуг-Хорум (Южная Тува) и из собрания Товостина в Минусинской котловине [Грач В., 1982, рис. 2, 7]; причём, сходство в данном случае полное — вплоть до рядов треугольников, нанесённых на внешней поверхности (Рис. 4). Подобного рода изделия должны были иметь своих «носителей», которыми скорее всего и являлись конные отряды тяжеловооружённых воинов Первого тюркского каганата.

Изображение стреляющих «с колена» лучников скорее всего скопированы с восточных образцов. Аналогичные рисунки хорошо известны в петроглифах Саяно-Алтайского нагорья, в том числе и на Сулекской писанице (Рис. 5). Такие же изображения представлены и в гравировках по кости, найденных на Тянь-Шане — на одной из пластин из могильника Сутуу-Булак (Рис. 7, 1) и на накладке из лука из могильника VI-VII вв. Таш-Тюбе — рис. 5, 4 [Кибиров, 1957, рис. 5]. То, что эти совпадения не случайны, показывает повторяемость некоторых других сюжетов в раннесредневековом искусстве Средней Азии и Сибири (например, сцена с изображением борющихся верблюдов на одной из пластин из Орлатского могильника и на Сулекской писанице), уже отмеченная в литературе [Азбелев 1992, с. 213].

Расширяя круг памятников, характеризующих культуру Первого тюркского каганата, следует в первую очередь назвать материалы могильника Кудыргэ. Центральное место на знаменитых обкладках

(210/211)

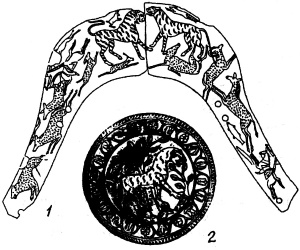

передней высокой луки седла из могилы 9 здесь занимают две крупные фигуры стоящих кошачьих хищников с оскаленной пастью, поднятым хвостом и характерным образом переданной (в виде коротких эсовидных линий) шерстью — Рис. 6, 1 [Гаврилова, 1965, табл. XV-XVI]. Точно такое же, сходное до деталей, изображение стоящего тигра находится на одном из серебряных сасанидских блюд, найденном в Пермской области — Рис. 6, 2 [Смирнов, 1909, №311]. [прим. сайта: см. ГЭ, 4150-126 и S-41] Более далёкая аналогия — парные фигуры сидящих хищников на обкладках луки седла из Перещепино [Степи Евразии..., рис. 4а, 18 (прим. сайта: ГЭ 1930-73а,б)]. Попутно отметим, что возможно характерный орнамент в виде «плетёнки» на накладках от низкой луки седла из Кудыргэ [Гаврилова 1965, табл. ХХ, 35] является условной передачей туловища дракона, типа изображённых на шиловской пластине (Рис. 2, 4).

Не менее известная сюжетная композиция на «кудыргинском валуне» [Гаврилова 1965, табл. VI], независимо от её интерпретации, чему уже посвящено сравнительно большое количество работ, также имеет некоторое, хотя и косвенное, отношение к гравировкам на шиловских пластинах. После долгого перерыва, наконец, были найдены изображения, аналогичные кудыргинским — это рисунки на двух костяных пластинах (от игольника?) из могильника Сутуу-Булак на Тянь-Шане [Худяков, Табалдиев, Солтобаев, 1996, с. 243]. На одной из пластин представлена батальная сцена — столкновение двух отрядов лучников (Рис. 7, 1). Изображённые на ней воины с распущенными волосами, скорее всего, тюрки [Вайнштейн, Крюков, 1966]. Физиономически они похожи на тяжеловооружённых воинов шиловских пластин. Их противники — с чётко выраженными горбатыми носами и уложенными «венчиком» волосами — представляют иной антропологический тип. По мнению авторов публикации, это согдийцы [Худяков, Табалдиев, Солтобаев, 1996, с. 244].

На другой пластине из Сутуу-Булака изображены сидящие в юрте мужчина с сосудом в руке (также тюрк) и женщина в трёхрогом головном уборе (Рис. 7, 1). По всем признакам они наиболее близки рисункам на «кудыргинском валуне» (Рис. 7, 3) и, возможно, относятся к тому же эпическому (?) циклу. Ещё один рисунок с Сулекской писаницы с изображением двух сидящих в юрте (?) персонажей в трёхрогих головных уборах — тиарах опубликован И.Л. Кызласовым (Рис. 7, 2). По мнению автора, они представляют главные божества древнетюркского пантеона — Тенгри и Умай. С двух сторон от «сцены в юрте» помещены крупные фигуры стоящих баранов с характерным образом (анфас) переданными рогами. Такой приём, как убедительно показал И.Л. Кызласов, был распространён в сасанидском искусстве [Кызласов И., 1998], что полностью совпадает с нашими наблюдениями о возможных прототипах фигур стоящих хищников на обкладке луки седла из Кудыргэ.

(211/212)

Помимо названных, изображения трёхрогих головных уборов представлены и на ряде семиреченских каменных изваяний [Шер 1966, №№67, 71, 83 и сл.], в том числе и на фигурах человека с сосудом в двух руках, т.е. относящихся к теле-уйгурской «линии» развития средневековой степной скульптуры [Савинов, 1994, табл. IX] То, что подобные изваяния и гравировки на «кудыргинском валуне» относятся к одной семантической группе, свидетельствует выполненное по той же иконографической схеме миниатюрное изображение на удлинённом камне, по технике исполнения аналогичное кудыргинским — рис. 7, 4 [Шер, 1966, рис. 18]. Семантика трёхрогого головного убора на древнетюркских изваяниях до сих пор остаётся дискуссионной, но нельзя не обратить внимание на то, что подобного рода тиары хорошо известны и в сасанидской торевтике, что, скорее всего, ещё раз указывает на один из важных источников формирования древнетюркской изобразительной традиции.

Возвращаясь к «сцене в юрте» из Сутуу-Булака, можно сказать, пользуясь образным выражением Л.Н. Гумилёва, что на ней изображены «тюркюты у себя дома» [Гумилёв, 1967, с. 66], то есть в логическом начале пути, в дальнейшем приведшем их к широчайшим завоеваниям, некоторое представление о которых дают гравировки шиловских пластин.

Имеет «продолжение» и сцена «коленопреклонения с лошадьми» на «кудыргинском валуне» — очень близкая композиция обнаружена В.Д. Кубаревым на одном из каменных изваяний Монгольского Алтая — Рис. 7, 5 [Кубарев, 1996 (1995), табл. 1]. Интересно, что здесь отдельно изображены колчан и лук, так же как и на «кудыргинском валуне» (рядом с маленькой фигуркой), вероятно, имевшие сакральное значение.

В свете этих аналогий следует рассматривать смысловое содержание композиций на шиловских пластинах, хотя, как и во всех других случаях «расшифровки» произведений древнего и средневекового искусства, вряд ли оно может быть раскрыто с исчерпывающей полнотой. По мнению Р.С. Багаутдинова, «здесь нашли отражение исторические события, предположительно связанные с закавказской войной 626-630 гг., где участвовали войска Ирана, Византии и Западнотюркского каганата» [Багаутдинов, 1998, с. 86; Багаутдинов, Богачёв, Зубов, 1998, с. 108-109]. Никоим образом не отрицая такой возможности, хотелось бы предложить и несколько иную интерпретацию.

В своё время М.П. Грязнов по поводу изображений на таштыкских (тепсейских) планках (а между ними и шиловскими пластинами безусловно есть определённые «точки соприкосновения») писал, что это рисунки «повествовательные, рассказывающие о каких-то событиях, исторических или легендарных, но не мифологических. Вероятно, это иллюстрации к популярным в то время историческим преданиям,

(212/213)

рассказам, легендам, а, может быть, и к историческим песням» [Грязнов, 1971, с. 104]. Такого рода «былинная» интерпретация вполне применима и для изображений на шиловских пластинах, возможно, повествующих о перипетиях какого-то похода тяжеловооружённых тюркских воинов, скорее всего, изначально имевшего место в действительности, но ставшего легендарным. При этом они попадают на восток («царство Дракона»), на север (в «царство Медведя»), сталкиваются со степняками (стреляющие «с колена» лучники), участвуют в осаде крепости и т.д. В данном контексте образ дракона мог восприниматься, в соответствии с китайской мифологией, и как благопожелательный символ, олицетворение «светлой небесной мужской силы ян» [Мифы народов мира 1992, с. 77-78]. Знаковое значение каждой из показанных сцен делало содержание и последовательность всего повествования понятным для зрителя, заполнявшим лакуны между ними хорошо известными ему (в устной передаче?) «связками».

Возвращаясь к вопросу об этнической принадлежности погребённых в Шиловском кургане (как и определения всего комплекса в целом), в качестве одной из гипотез можно предположить, что это были потомки (скорее всего, во втором-третьем поколениях) пришельцев из Центральной (или Средней) Азии, хранившие память о своём героическом прошлом, участвовавшие в войнах Сасанидского Ирана и Византии и, возможно, входившие (во всяком случае, первоначально) в телескую этнокультурную общность, игравшую, как известно, огромную роль в этнополитической истории Первого тюркского каганата.

(213/214)

Рис. 1. Костяные накладки из кургана 1 Шиловского могильника (по Р.С. Багаутдинову).

(214/215)

|

Рис. 2. Аналогии изображениям дракона. 1 — Калбак-Таш (Горный Алтай), 2 — Жалтырак-Таш (Тянь-Шань), 3 — Бугутский комплекс (Монголия), 4 — Кудыргэ (Горный Алтай). 1, 2 — по В.Д. Кубареву, 3 — по В.Е. Войтову, 4 — по А.А. Гавриловой.

|

Рис. 3. Таштыкские аналогии изображениям на шиловских пластинах. 1, 2 — Ташебинский чаатас (по M.Л. Подольскому), 3 — Тепсейский чаатас (по М.П. Грязнову), 4 — таштыкские амулеты (по Л.Р. Кызласову). Минусинская котловина.

(215/216)

|

Рис. 4. Золотарёвское время [стремя] и его аналогии. 1 — с. Золотарёвка, Среднее Поволжье (по И.Л. Измайлову), 2 — случайная находка, Минусинская котловина, 3 — Улуг-Хорум, Тува (по В.А. Грачу).

|

Рис. 5. Стреляющие «с колена» лучники. 1, 3 — Горный Алтай (1 — по В.В. Гобунову [Горбунову], 3 — по А.И. Минорскому; возможно, одно и то же изображение), 2 — Сулекская писаница, Минусинская котловина (по Л.А. Евтюховой), 4 — Таш-Тюбе, Тянь-Шань (по А.К. Кибиреву).

|

Рис. 6. Изображение крупного стоящего хищника. 1 — на обкладке луки седла из Кудыргэ, Горный Алтай (по А.А. Гавриловой). 2 — на сасанидском блюде из Пермской области (по Я.И. Смирнову).

(216/217)

|

Рис. 7. Резные композиции в искусстве средневековых кочевников. 1 — Сутуу-Булак (Тянь-Шань), 2 — Сулекская писаница (Минусинская котловина), 3 — Кудыргэ (Горный Алтай), 4 — случайная находка (Тюменский музей), 5 — Хара-Яма (Монголия). 1 — по Ю.С. Худякову, К.Ш. Табалдиеву, О.А. Солтобаеву; 2 — по И.Л. Кызласову; 3 — по А.А. Гавриловой; 4 — по Я.А. Шеру; 5 — по В.Д. Кубареву.

|

|

наверх

|

Д.Г. Савинов

Д.Г. Савинов