М.Л. Подольский

М.Л. Подольский

Композиционная специфика таштыкской гравюры на дереве

// Древние культуры Центральной Азии и Санкт-Петербург. Материалы всероссийской научной конференции, посвящённой 70-летию со дня рождения Александра Даниловича Грача. СПб: Культ-информ-пресс. 1998. С.199-205.

Таштыкское искусство необычайно разнородно — даже если отвлечься от петроглифов и каменных изваяний, атрибутируемых типологически, и ограничиться находками из склепов. Мелкая бронзовая пластика; наиболее многочисленны и оригинальны спаренные головки лошадей, литые или вырубленные из листа, — некоторые из них довольно изящны, но многие настолько грубы и схематичны, что производят впечатление скорее условного знака, нежели изображения. Натуралистические деревянные фигуры животных (правда, к числу произведений искусства они могут быть отнесены только в первоначальном смысле этого слова, как мастерски сделанные ремесленные вещи, практически без примеси художественности). Гипсовые маски, поразительной умиротворённостью и отрешённостью напоминающие лики бодисатв.

Наконец, гравировки на деревянных дощечках, найденных у горы Тепсей (Грязнов 1971; 1979) и в одном из склепов на окраине г. Абакана, рядом с Ташебинским чаатасом [1]. Стилистически и композиционно они едины, вплоть до буквальных совпадений. Но как художественное явление они сами по себе весьма противоречивы и разнородны, хотя можно уверенно говорить как о специфически таштыкской манере изображения людей и животных, так и о специфически таштыкских композиционных принципах.

Резчики [2] работали аккуратными, чёткими и, вместе с тем, замечательно живыми линиями. Некоторые рисунки очень пластичны, особенно фигуры лошадей и быков. Но в целом изображение имеет плоскостной характер. М.П. Грязнов предположил, что дощечки раскрашивались (Грязнов 1971: 102-104). Если так, то раскраска была ис-

(199/200)

ключительно локальной, а это давало дополнительный уплощающий эффект. Но, пожалуй, главная особенность гравировок — их потрясающий динамизм.

[Щёлкните по рисункам,чтобы увеличить их.]

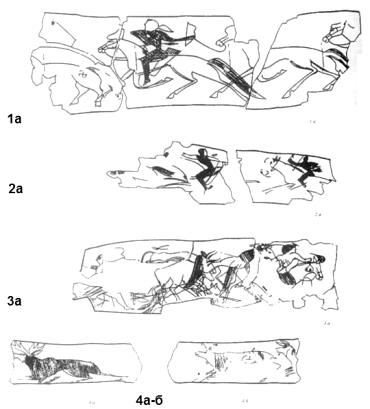

Рис. I. Фрагменты дощечек с гравировками из Ташебинского склепа (прорисовка В.Р. Войнера):

а — лицевая сторона, б — обратная сторона.

С этим напрямую связано противоречащее анатомии расположение задних ног у всех животных, отмеченное М.П. Грязновым (Грязнов 1971: 106): одно бедро сдвинуто по отношению к другому (Рис. I, 1a). Этот приём, придающий образу динамику, даже если изображено стоящее животное, восходит к окуневской традиции, но здесь реализован несколько иначе. Утяжеление задней части туловища надо было нейтрализовать. В окуневских петроглифах это достигалось утрированием поджарости зверя, здесь —

(200/201)

удлинением тела. В первом случае динамика несколько гасится, во втором усугубляется. Но удлинение туловища тоже нужно было зрительно компенсировать — и лошади грациозно подгибают к животу одну из передних ног (на тепсейской дощечке то же самое делает бык в упряжке, на ташебинской — лось). Это уже чисто таштыкская находка, а в целом — великолепное творческое достижение. Образ обретает уравновешенность, лёгкость и стремительность. Повсеместно древние художники пред-

(201/202)

почитали рыси галоп — он легче поддаётся наглядному отображению на плоскости. Столь убедительно показанную быструю рысь нигде, кроме таштыкских гравировок, мы, пожалуй, не найдём.

Лоси, особенно ташебинский (Рис. I, 4а), даны в позах, формально похожих на лошадиные. Признаки стремительного бега вроде бы даже усилены: одна передняя нога выброшена далеко вперёд, задняя до предела оттянута назад. Однако, в отличие от лошадей, фигуры лосей «втиснуты» в картину: рога подпирают ее верхнюю кромку, контур ног слегка выходит за нижнюю («небрежность», смягчающая чрезмерную жёсткость обрамления). Создается противоречивое впечатление: лось то ли бежит, то ли проползает под низким сводом. Вписывание изображения в заданные рамки не характерно для таштыкских гравировок, но, вообще говоря, было широко распространено в постскифском декоративном искусстве — в частности, алтайском.

Фигуры оленей тоже противоречивы и эклектичны (Рис. I, 4б), Поза явно восходит к петроглифам скифского времени. Но там ноги либо попарно дублировали друг друга, либо были показаны только две из них. Здесь же передние ноги изображены по-скифски (олень как бы упирается ими), а задние — по-таштыкски. Движение одновременно и отрицается, и утверждается.

Удачно найденная манера изображения задних ног в беге породила штамп, применявшийся не всегда уместно. При галопе он приводит к тому, что бёдра смещаются относительно друг друга не по горизонтали, а по вертикали (Рис. I, 1б). В этом есть некая наивная непосредственность, однако вывернутый круп галопирующей лошади выглядит как-то нелепо. Впрочем, общей экспрессии гравировок это не нарушает.

Фигуры людей, пожалуй, ещё более динамичны. В распоряжении гравёров был весьма ограниченный набор приёмов. Торс, как это было принято в древности, изображался анфас, голова и ноги — в профиль. Но за счёт различных наклонов туловища, поворотов головы, резких и зачастую утрированных до ненатуральности изгибов рук и ног достигалось практически неограниченное разнообразие чрезвычайно экспрессивных поз, почти как на гравюрах Хокусаи. Впрочем, можно найти аналогии и ближе по времени — к примеру, в росписях гробниц Когурё.

Противоречивость и разнородность гравировок более всего сказались на их композиционном строе. По компоновке это фризы. Но на фризах, классические образцы которых даёт древнеегипетское искусство, присутствует опорная поверхность, показанная обычно горизонтальной линией. Здесь же фигуры как бы парят в воздухе, возникает та «лёгкость» композиции, которую отмечал М.П. Грязнов (Грязнов 1971: 105). Еще существеннее то, что отдельные персонажи, при всей своей внешней активности, практически не взаимодействуют между собой. Что это: сцены войны? или охоты? Но ведь у воина нет противников, с которыми можно было бы сразиться, у охотника — жертвы, которую он преследовал бы, у зверя — того, кто его преследует. На ташебинских гравировках люди ни разу не противостоят друг другу, на тепсейских — лишь в трёх-четырёх случаях. Но и здесь нет ни малейшего намёка не только на схватку, но даже на случайное столкновение.

С этим связано отсутствие в композиции какой-либо иерархии. Отсюда вовсе не следует, что все персонажи воспринимаются одинаково. Разнятся детали, которые могли играть роль этнокультурных признаков (Михайлов 1995: 18), различна манера исполнения. Некоторые человеческие фигуры прекрасно вписываются в габариты фриза, другие нарисованы столь размашисто, что его высота оказывается для них недостаточной. Но нет никаких указаний на их относительную значимость. На этом основании был поставлен под сомнение, казалось бы, очевидно эпический характер изображений — в них нет выделенного «героя-протагониста» (Грязнов 1979: 145;

(202/203)

Маршак 1992: 211). По этому поводу Ю.И. Михайлов предположил, что на тепсейских дощечках «...каждый отдельный образ мог выступать в качестве самостоятельной иллюстрации к ключевому моменту устного повествования», и, в ряде случаев, «...комплекс изображений передает физические и эмоциональные состояния одного и того же действующего лица» (Михайлов 1995: 17) — иначе говоря, использован изобразительный приём, для которого Д.С. Раевский предложил термин «мультипликация» (Раевский 1981: 49).

Для каждой фигуры выделен, как правило, отдельный участок поверхности, но с частичным наложением рисунков. У животных перекрываются, в основном, ноги и хвосты, у людей — руки. С попытками передать перспективу это никак не связано. Хотя граверы знали её: в четверке быков, волокущих какое-то сельскохозяйственное (?) орудие, каждая фигура частично закрывает другую, расположенную за ней (Грязнов 1979: рис. 61, 2). Встречаются и специфические случаи наложения. Один из них — великолепный рисунок перекрещивающихся фигур лошадей (Рис. I, 5а). Компоновочно он перекликается с бронзовыми спаренными лошадиными головками, но по своей изысканности с ними не сопоставим. Во втором случае одна гравировка просто нанесена поверх другой (Рис. I, 3а). Это странно: если рисунок надо было заменить, то загладить деревянную поверхность особого труда не стоило.

На каждом фризе люди и звери движутся, в основном, в одном направлении. Это несколько напоминает «шествия», известные начиная с палеолита. В древних цивилизациях это был излюбленный вариант компоновки дворцовых и храмовых фризов. Но если спокойное и размеренное движение таких процессий композиционно вполне оправдано, то мотивировки стремительности нет и не может быть. Мы находим её на ассирийских рельефах со сценами охоты. Но там композиция построена по принципу преследования, которого здесь, очевидно, нет — на таштыкских дощечках люди и животные зачастую просто «не замечают» друг друга. На тепсейской гравировке с лодкой (Грязнов 1979: рис. 61, 3) люди как бы в едином порыве движутся направо (только крайняя левая фигура развёрнута иначе). Их вереница разорвана лодкой с лучниками. Но и те, кто только приближается к ним, и те, кто уже проследовал мимо, не уделяют никакого внимания этому «эпизоду». Это, стало быть, не эпизод в повествовании. Лодка и стрелки в ней существуют в другом измерении, в другом слое картины, и лакуна в цепочке движущихся людей — всего лишь пауза, позволяющая туда заглянуть. Очевидно и в других случаях отдельные персонажи «не замечают» друг друга по той же причине — они пребывают в разных слоях изображения.

Для характеристики такой композиции термин «мультипликация» применим только в самом общем смысле этого слова, без той кинематографической окраски, которая обычно придается ему в современном языке. И мультфильм, и рассказ в картинках (комикс) — это серия последовательных кадров. Здесь же кадрировки нет категорически. В данном случае корректнее говорить о многослойности изображения. Но это — одно из основных свойств наскальных писаниц. Стало быть, таштыкские гравировки — явление эклектичное, основанное на сочетании принципов построения фриза, восходящих к древневосточному дворцово-храмовому декору, и традиций наскального творчества. С эклектикой такого рода мы сталкиваемся уже в писаницах типа Боярских (Дэвлет 1976) или, скажем, на сасанидских рельефах со сценами охоты (Луконин 1977: 186-187).

В наскальном искусстве многослойность композиции была логичным следствием неограниченности изобразительной поверхности (Подольский, 1997: 170; 1998: 85). Любая фигура несоизмеримо мала по сравнению с ней и потому может располагаться на ней произвольно. А отсутствие какого-либо обрамления картины давало возмож-

(203/204)

ность многократно дополнять её и, в частности, накладывать рисунки один на другой. Разновременные фигуры можно (хотя и не всегда) «прочесть», фокусируя взгляд то на одной, то на другой. Дело в том, что наскальное художественное пространство существует не само по себе, но только в единстве с художественным образом. У каждого из образов своё пространство, но при этом общее для всех. При создании нового рисунка художественное пространство создавалось заново, хотя оно уже существовало раньше. При вычленении отдельного образа происходит обратное — вместе с ним вычленяется его пространство, его слой, который как бы отлипает от пространства общего.

Таштыкские гравировки ограничены двумя кромками — художник должен был вписывать каждый рисунок между ними. Здесь появился момент «насилия», которого не было в наскальном искусстве. На скалах лось или бык мог шествовать гордо и уверенно, покоряя беспредельное пространство, предоставленное исключительно ему. У воинов и зверей на таштыкских дощечках его нет. И те и другие, появляясь из своего особого сюжетного пространства, должны привнести с собой какую-то его часть и вместе с ней утвердиться на плоскости картины. Отсюда их преувеличенная экспрессия и даже некоторая суетливость: только так они могут обрести здесь неотъемлемую от них пространственную сферу влияния. Сферы влияния соседствующих персонажей не образуют единого поля взаимодействия, но частично накладываются друг на друга, как и их фигуры. Это мультипликация — но не кадровая, а послойная. Иначе говоря, сфера активности отдельного персонажа — это и есть то особое измерение, тот слой картины, в которых он существует. Их наложение (и даже частичное наложение фигур) не мешает их обособленности — динамика позволяет преодолеть тесноту.

В многослойной композиции снимается вопрос об отсутствии выделенного героя-протагониста — он выделен уже тем, что изображён. Снимаются и некоторые другие вопросы. Хотя каждый из героев «живёт» в своём слое картины, но все они соседствуют между двумя кромками фриза. Их надо было композиционно объединить. Это можно было бы сделать, придав им общую опорную поверхность, как на подлинном фризе. Но она связала бы их сюжетно и разрушила бы многослойный строй изображения. Ритмический вариант решения в этом отношении более деликатен. Движение по поверхности дощечки направлено, как и в классических шествиях, в одну сторону. Правда, его стремительность в сочетании с частичным перекрыванием фигур, усиливающим ритм, таит опасность утраты зрительной цельности картины. Может возникнуть впечатление, что люди и звери, как бы не выдержав тесноты, спешат покинуть пределы изобразительного поля. Общий поток надо было тормозить, прерывая его паузами — лодкой с лучниками, перекрещивающимися фигурами лошадей и т.п. Использовался и такой приём, как встречное движение на разных сторонах дощечки (на трёхгранной планке, где он был бы совсем не эффективен, этого нет).

Своеобразие гравировок невозможно в полной мере оценить вне общего контекста таштыкского погребального ритуала, без учета специфики других находок из склепов. В тагарских курганах было много телесной конкретики, здесь же возобладала символика (Подольский 1981: 94-95), что объясняется, видимо, разной религиозной основой обряда. В могилу практически перестали класть утилитарные вещи. Нет оружия, мало керамической посуды и т.д. Зато часто встречаются миниатюрные модели удил, скрученные из железной проволоки, и бронзовые бляшки с лошадиными головками (возможно, имитация псалий). Те и другие могли символизировать путь — в частности, в иной мир. Среди костей животных, найденных в склепах, больше всего пяточных (с астрагалами) овцы и коровы, а также фаланг лошади (тоже в сочленении). Вряд ли концы ног были мясной «долей» покойника в тризне (Грязнов 1979: 14), но с темой пути увязываются хорошо. Не противоречит ей и иконография

(204/205)

погребальных масок. В связи с этим, имея в виду новую религиозную концепцию жизни и смерти в таштыкском погребальном обряде, можно предположить, что проникновение в Минусинскую котловину манихейства началось не в кыргызское время (Кызласов, 1993: 108-109), а раньше. Таштыкские «лики» вполне согласуются с манихейским представлением о достижении просветления в момент смерти.

Как и в других элементах обряда, в таштыкских гравировках отражены, очевидно, новое мировоззрение и новые связи обитателей Минусинских степей. Сюжетно эти картины имели, судя по всему, вполне светский характер, однако в склепе играли, видимо, символическую и, отчасти, магическую роль [3]. Следовательно, они не должны были противоречить общей теме пути. Скорее наоборот, они должны были представлять какой-то иной её аспект, который в остальном инвентаре представлен не был. И тогда, с учетом композиционной и сюжетной специфики гравировок, само собой напрашивается их жанровое определение: это — иллюстрированный кодекс степного рыцарства. Он давал эпические поведенческие образцы, на которые полагалось ориентироваться. Это не иллюстрации, сопровождавшие устное повествование. Такие подсказки не нужны ни сказителю (разве что коту-склеротику из романа братьев Стругацких), ни слушателю. Вполне возможно, что изображения гравировали специально для погребения и помещали в склеп как вещественное свидетельство того, что похороненные в нём люди следовали при жизни правильному пути.

[1] Их прорисовки были опубликованы в Лейдене (Efimov, Pauls, Podolsky 1995) и, к сожалению, оказались недоступны нашему читателю. Благодарю Е.Д. Паульса за разрешение впервые опубликовать их фрагменты в русскоязычном издании. Предлагаемая работа развивает намеченные в лейденской статье соображения по поводу стилистической и композиционной специфики изображений на дощечках.

[2] Художник В.Р. Войнер, анализируя гравировки в процессе выполнения прорисовок, отметил, что резчики пользовались набором специализированных инструментов. Следовательно, это была вполне профессиональная работа. В.Р. Войнер высказал также предположение о связи таштыкских гравировок с изобретением в Китае ксилографии. Действительно, для ранней — обрезной — гравюры использовались, как и в таштыке, доски продольного распила из мягкой древесины. Торцовая гравюра на досках поперечного распила из твердой древесины появилась позднее (Ксилография 1959: 194). Однако, при широкой датировке таштыкских дощечек (вряд ли точнее, чем середина I тысячелетия) и разногласиях среди специалистов по поводу даты появления в Китае ксилографии — от VI до IX веков (Лю Го-цзюнь 1957: 45-47) доказать такую связь трудно.

[3] Б.И. Маршак уже высказывал мысль о магическом (а не иллюстративном) характере орлатской пластины и других изображений с «неиндивидуализированными фигурами» (Маршак 1992: 210).

[ Литература ] ^

Ксилография. 1959 — Ксилография // МСЭ, т. 5.

Кызласов Л.Р. 1993. Хакасия в эпоху феодализма (VI — первая половина XIX в.). Глава 5. Население и культура. // История Хакасии (с древнейших времен до 1917 года). М.

Лю Го-цзюнь. 1957. Рассказ о китайской книге. М.

Михайлов Ю.И. 1995. Семантика образов и композиций в таштыкской изобразительной традиции (опыт анализа тепсейских плакеток) // Древнее искусство Азии (петроглифы). Кемерово.

Подольский М.Л. 1981. Погребальный ритуал и представления о пути в загробный мир (по археологическим материалам Минусинской котловины) // Методологические аспекты археологических и этнографических исследований в Западной Сибири. Томск.

Подольский М.Л. 1997. Овладение бесконечностью (опыт типологического подхода к окуневскому искусству) // Окуневский сборник (культура, искусство, антропология). СПб.

Подольский М.Л. 1998. Интуиция бесконечности в наскальных изображениях // Теория и методология архаики. 1. Своя и чужие культуры. II. Сознание. Искусство. Образ. СПб.

Раевский Д.С. 1981. Куль-Обинские лучники // СА. № 3.

Efimov V.G., Pauls E.D., Podolsky M.L. 1995. Ancient Knights of the Minusine Steppes on Engraved Plaques from Vault Burials // Ancient Civilizations, Leiden.

|