В.И. РаспоповаПоясной набор Согда VII-VIII вв.// СА. 1965. №4. С. 78-91.

Пенджикентские находки.Тюркские погребения VI-VII вв.Находки из земель по Сыр-Дарье и из Хорезма.Наборный пояс у согдийцев и тюрков.

Древнетюркские памятники и византийские источники рассказывают о тюркских завоеваниях VI в. в Средней Азии. Согд входил в политическую систему древнетюркских каганатов (середина VI — середина VII в.), а во второй половине VII-VIII в. был тесно связан с западнотюркскими государствами Семиречья и, в меньшей степени, с Восточнотюркским каганатом. Связи тюрков и согдийцев нашли отражение в материальной культуре, в том числе в появлении у местного населения наборных поясов.

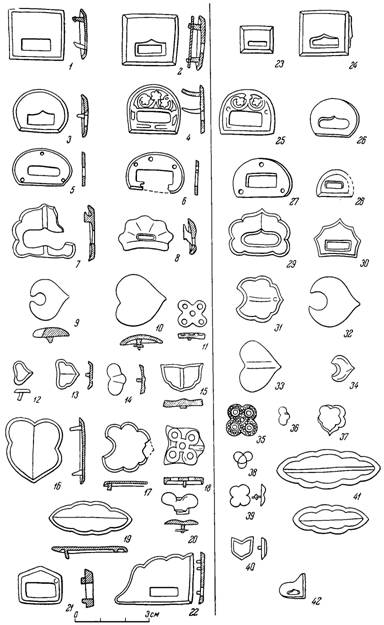

В раннем средневековье наборный пояс был характерным атрибутом воина-кочевника степей Евразии. Поэтому изучение наборного пояса у согдийцев — народа с древней земледельческой культурой — связывается с более общей проблемой взаимоотношений культур осёдлых и кочевых народов. Настоящая работа основывается на материалах, собранных главным образом при раскопках Пенджикента, с привлечением находок с других памятников Средней Азии. Пенджикентские находки. ^ При раскопках зданий верхнего слоя Пенджикента постоянно встречаются предметы поясного набора: пряжки, наременные наконечники и накладные бляшки. С 1954 по 1962 г. их найдено 54 экз. Все они были обнаружены по одному в различных помещениях разных частей городища. [1]

Если сравнивать число предметов из Пенджикента с коллекциями из могильников Сибири или юго-восточной Европы, то покажется, что пенджикентские находки малочисленны. Но, учитывая, что в слой городища эти вещи попадали случайно — когда они терялись или ломались, — можно сделать вывод о широком распространении наборных поясов у согдийцев. Наборные пояса часто изображаются и в живописи.

Подобные вещи встречаются на других поселениях Согда: Варахше, [2] Батур-Тепе [3] в замке на горе Муг [4] и на городище Афрасиаб. Большая коллекция таких вещей, происходящая, по-видимому, с городища Афрасиаб, хранится в Республиканском музее истории культуры и искусства Уз.ССР в г. Самарканде. |

|

|

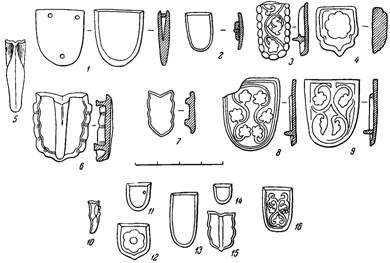

Рис. 2. Наконечники ремней.1, 2, 5-7 — Пенджикент; 3, 4, 8, 9 — Самаркандский музей; 10-11 — Курай; 12 — Копёнский чаа-тас; 13-14 — Капчалы I; 15 — Джаргаланты; 16 — Томский могильник.(Открыть Рис. 2 в новом окне) |

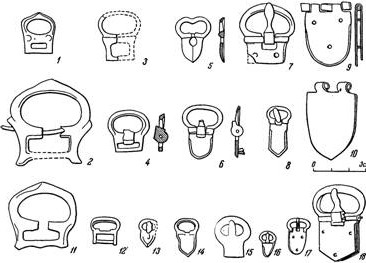

Рис. 3. Пряжки.1-3, 6-10 — Пенджикент; 4, 5 — Самаркандский музей; 11 — Сукулук; 12, 17 — Копёнский чаа-тас; 13, 14 — Капчалы I; 15 — каменное изваяние из Тувы; 16 — Курай; 18 — Томский могильник.(Открыть Рис. 3 в новом окне) |

Пряжки. Все с подвижными язычками, большинство цельноотлитых, т.е. с неподвижным щитком. Различаются три типа пряжек.

1. Щиток подпрямоугольной формы имеет большой вырез. Рамка овальной формы. Ремень продёргивается в отверстие на щитке (рис. 3, 1-4) (3 экз. в Пенджикенте).

2. Щиток удлинённой формы с округлым или заострённым концом, рамка овальная. Пряжка крепилась к ремню шпеньками (рис. 3, 5-6) (2 экз. в Пенджикенте).

3. Щиток короткий с прямым концом, рамка большая овальная. Кропилась к ремню шпеньками (рис. 3, 7) (3 экз. в Пенджикенте).

Пряжки с подвижным щитком представлены в пенджикентской коллекции тремя удлинёнными щитками с округлым концом, прикреплявшимся к рамке шарниром (рис. 3, 9-10).

Слои на городище Пенджикента, для которых характерны части наборного пояса, хорошо датированы монетами со второй половины VII в. по 70-е годы VIII в. [5] На VI объекте, как это устанавливает Б.Я. Ставиский, жизнь прекратилась в основном к 720-730 гг., но состав находок деталей поясного набора с этого объекта не отличается существенно от состава таких находок на других объектах.

70-е годы VIII в. — конец жизни города, но едва ли конец распространения таких вещей в Согде. К последнему периоду жизни города относятся слои на III, IX, XII объектах.

Известно, что наборные пояса в VI-IX вв. были распространены на огромной территории: от Японии — на востоке — до Венгрии — на западе. Однако прямые аналогии согдийскому поясному набору имеются только

в материалах из погребений VII-IX вв. тюркских народов Сибири, Центральной Азии и Семиречья — в могильниках Курай и Туяхта, [6] Катанда [7] на Алтае; в чаа-тасе у с. Копёны, [8] в Капчальском могильнике [9] на Енисее; в могильнике на Архиерейской заимке около г. Томска; [10] в погребениях Тувы; [11] в могильниках Монголии; [12] в тюркских погребениях Семиречья [13] и слоях VII-IX вв. городищ Семиречья. [14]

Ассортимент поясных бляшек и наконечников в сибирском материале более разнообразен, чем в согдийском. Здесь вещи найдены в погребениях, и поясной набор (в том случае, если погребение не ограблено) представлен полностью. Поясные наборы в богатых погребениях сделаны из золота или вызолоченного серебра, часто орнаментированы и разнообразны по форме. В Согде найдены только бронзовые вещи. Но и в Сибири для рядовых погребений характерны пояса с бронзовыми или серебряными бляшками прямоугольной и полукруглой форм с гладкой поверхностью. [15] Бляшки этих форм есть во всех погребениях Сибири и Семиречья. В Согде также наиболее часто встречаются бляшки прямоугольной и полукруглой форм. Такие же найдены при раскопках городища Кафыр-Кала на Вахше, [16] в верхних слоях селища у Кайновата в Фергане, [17] имеются в подъёмном материале с поселений Восточного Туркестана. [18] Важно отметить, что прямоугольные и полукруглые бляшки из тюркских погребений Сибири и Семиречья (рис. 1, 23-28) тождественны почти всем бляшкам из Согда (рис. 1, 1-6), тогда как такие прямоугольные и полукруглые бляшки с гладкой поверхностью у народов юго-восточной Европы не были распространены.

Бляшки с фестончатым краем из Согда также аналогичны сибирским (Капчалы I; Томский могильник, рис. 1, 29, 30); могильник, раскопанный С.А. Теплоуховым в Минусинской котловине [19] и Семиреченский. [20]

Овальные узкие с фестончатым краем и продольной рельефной полоской бляшки в Пенджикенте (рис. 1, 19) и в Кафыр-Кале на Вахше [21] такие

же как в могильниках Туяхта (рис. 1, 41), Монгун-Тайга, Джаргаланты. Бляшки из Монгун-Тайга и Джаргаланты украшали сбрую, а в Туяхте семь таких бляшек украшали второй пояс, к которому был привешен лук. Очень часто бляшки одних и тех же форм шли как на украшение пояса, так и сбруи.

Бронзовые наременные наконечники удлинённой формы с округлым концом и гладкой поверхностью из Согда также находят аналогии в сибирском материале (рис. 2, 12-16; Копёнский чаа-тас, Капчалы I, курганы Тувы).

Наконечники с фестончатым краем (рис. 2, 7) похожи на наконечник из кург. №2 могильника Джаргаланты (рис. 2, 15).

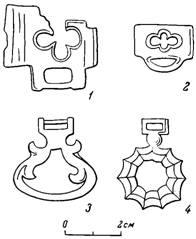

Рис. 4. Детали поясного набора из Пенджикента.

(Открыть Рис. 4 в новом окне)

Массивный бронзовый наконечник со схематическим изображением цветка также напоминает центральноазиатские (рис. 2, 12).

Многие поясные пряжки из Согда (рис. 3, 1-20), также как бляшки и наконечники, находят аналогии в тюркских памятниках Семиречья и Сибири (рис. 3, 12-18). [22]

Таким образом, мы видим, что части поясного набора из Согда, Семиречья и Сибири очень близки между собой, а в ряде случаев тождественны. Исследователи обычно отмечают близость поясного набора, конской сбруи, оружия и украшений на всей территории степей Евразии. Действительно, наблюдается большое сходство, но выявляются и различия — так, для степей юго-восточной Европы VII-VIII вв. [23] характерны наременные бляшки и наконечники других форм, чем для Сибири и Средней Азии.

Наряду с тюркскими элементами в согдийском наборном поясе есть местные, отличные от центральноазиатских. Так, бляшки с крестообразной прорезью (рис. 4, 1, 2) видимо согдийского происхождения; в Средней Азии они возможно доживают до XI-XII вв., [24] а в Сибири такие бляшки неизвестны. К согдийским относится пряжка-подвеска, очень близкая по форме к штампованным орнаментам на керамике из Кафыр-Калы [25] (рис. 4, 3).

В Пенджикенте найдены наременный наконечник и бляшка (рис. 1, 4), украшенные рельефным изображением виноградной лозы. Три наконечника с изображением виноградной лозы хранятся в Самаркандском музее (рис. 2, 3, 8, 9). Находки вещей с этим орнаментом для Сибири и Центральной Азии не характерны, хотя в Томском могильнике, например, известна находка наременного наконечника с достаточно реалистическим изображением лозы. [26]

Тема виноградной лозы хорошо известна в орнаментике раннесредневекового Востока вообще и Согда в частности. [27] В Согде изображение виноградной лозы есть в живописи на резном дереве и на керамике; в свя-

зи с этим изображение виноградной лозы на металлических предметах закономерно. Поясной наконечник из Пенджикента [28] и один из наконечников Самаркандского музея (рис. 2, 8) полностью совпадают. Орнамент рельефный, отлит в форме. Изгибающийся стебель образует восьмёркообразную фигуру. От стебля отходят в обе стороны пятичастные листья.

Другой наконечник Самаркандского музея отличается более стилизованным изображением (рис. 2, 9). Стебель образует петлевидную фигуру, а листья превратились в полупальметы. Своеобразен узкий наконечник Самаркандского музея, обрамленный овальными «перлами»; особенно обращает на себя внимание сложный рисунок листьев (рис. 2, 3). Пенджикентская полукруглая бляшка с изображением лозы идентична бляшке из тюркского погребения на Александровском городище (рис. 1, 25). Такие совпадения неудивительны, если принять во внимание согдийскую колонизацию Семиречья. Бегущая лоза на металлических изделиях из Согда очень похожа на лозу деревянного резного фриза из Пенджикента. [29] Не только тема виноградной лозы, но и стиль изображения на этих предметах принадлежит согдийской художественной традиции.

Очень своеобразен растительный орнамент наконечников с горы Муг, для которого трудно найти аналогии.

На живописных изображениях Пенджикента знатные мужчины всегда опоясаны жёлтым поясом, по-видимому, художник имел в виду золотой пояс. Надо отметить, что на живописи детали пояса обычно тщательно

|

|

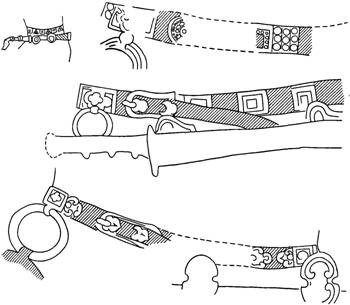

Рис. 5. Схематические прорисовки поясов

|

Рис. 6.

|

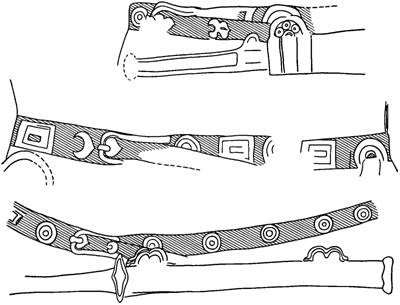

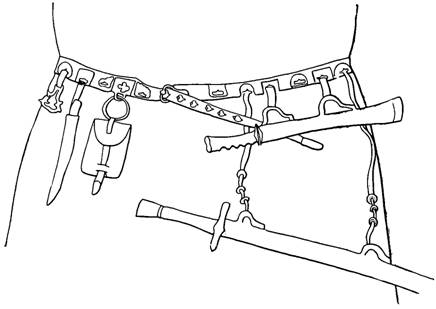

не выписывались. Иногда пояс разделён на квадратики и треугольники с маленькими квадратиками внутри. [30] Видимо, так передавались чередующиеся прямоугольные и полукруглые бляшки. Особенно тщательно изображены пояса в росписи помещения №10 объекта XVI (рис. 5, 2-4; 6).

|

|

Рис. 7. Вариант реконструкции согдийского пояса.(Открыть Рис. 7 в новом окне) |

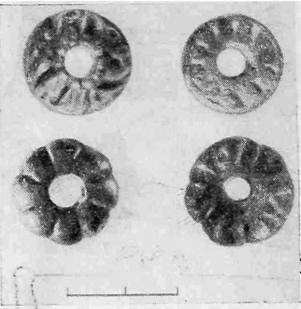

Рис. 8. Бронзовые кружки с отверстием. Пенджикент.(Открыть Рис. 8 в новом окне) |

По этой росписи мы можем уточнить назначение отдельных накладных бляшек. Так, маленькие сердцевидные и фестончатые бляшки с вырезом на широкой стороне окаймляли отверстия для язычка пряжки и укреплялись на суженном конце ремня. [31] К бляшке с крестовидным вырезом снизу прикреплялось кольцо, к которому подвешивались различные предметы. Бляшки прямоугольные и полукруглые с прорезью также служили для подвешивания. Расположение предметов на поясах близко к расположению их на каменных изваяниях. [32] Живопись и археологические материалы позволяют наметить несколько вариантов согдийских наборных поясов, один из которых приводится на рис. 7. Богатые пояса, видимо, были украшены жемчугом или драгоценными камнями.

Интересен нижний пояс у воинов в сцене поединка — тонкий ремешок с надетыми на него кружками. [33] Такие ремешки с кружками встречаются и на других росписях. Не могли ли надеваться на ремешок бронзовые кружки с отверстием, часто орнаментированные, которые в большом количестве найдены в Пенджикенте (рис. 8).

В согдийском поясе прослеживаются два компонента — тюркский и местный. Вещи тюркских типов также изготовлялись в Согде, об этом свидетельствуют находки в Пенджикенте литейного брака (пряжка) и бляшек с нерасклёпанными шпеньками, которые так и не были прикреплены к поясу. Если в Согде бытовали тюркские вещи, то и в тюркских памятниках Центральной Азии встречаются вещи согдийского происхождения. Это отмечал уже Л.Р. Кызласов. Так, в раскопанном им поминальном сооружении в Туве найден глиняный кувшин типа согдийских водоносных кувшинов VII-VIII вв. [34] Другой кувшин также, по-видимому, согдийский, происходит из могильника Джаргаланты в Монголии. [35] Эти сосуды, видимо, изготовлены согдийскими колонистами, которые уже с III-IV вв. проникали вплоть до Китая, а в VI-VII вв. основали большие колонии в Центральной Азии. Согдийские поселенцы были тесно связаны с тюрками. [36]

Тюркские погребения VI-VII вв. ^

В VII-VIII вв. согдийский наборный пояс был близок к тюркскому. Проследим на археологическом материале более ранний этап проникновения тюркского пояса в Согд. В этом отношении очень важно погребение с конем, раскопанное около обсерватории Улугбека в Самарканде В.И. Спришевским, [37] который датировал его предположительно середи-

ной I тысячелетия. Трупоположение с конём — обряд, хорошо известный и с ранних времён, характерный для алтайских племён.

Инвентарь, сопровождающий самаркандское погребение, аналогичен инвентарю из погребений конца VI — первой половины VII в. в Кудыргэ. [38] Железные однокольчатые удила (псалии, видимо, были костяные и не сохранились) , железное стремя с выступом на нижней стороне подножья такое же, как и в кудыргинских погребениях.

Бронзовая пряжка с неподвижным щитком, имеющим округлый, с острым выступом посредине конец, с подвижным железным язычком, и бляшки этого погребения находят аналогии в Кудыргэ. [39] Близкие им пряжки и бляшки происходят из могильников Северного Кавказа и Крыма VI-VII вв. [40] Интересна бронзовая ажурная бляшка с изображением крылатого мифического животного, обрамлённая по краю перлами. Животное напоминает крылатого льва. Эта бляшка также находит прямую аналогию в кудыргинском материале. [41] На самаркандской и кудыргинской бляшках совпадает не только поза спокойно идущего влево животного с поднятым хвостом и крыльями, но и сам стиль и детали изображения.

Глиняный кувшин в самаркандском погребении местный, согдийский. Такие кувшины известны в Кала-и-Муг на Магиане, [42] в долине Кашка-Дарьи. [43] Здесь они бытуют в V-VI вв.

Таким образом, по совокупности всех приведённых данных самаркандское погребение следует датировать второй половиной VI — началом VII в. Погребённый, судя по обряду погребения и инвентарю,— алтайский тюрок. Жил он здесь не один, а со своими соплеменниками, которые и похоронили его, следуя своим обычаям. [44]

Интересно сопоставить это погребение с той частью надписи Кюльтегина, где рассказывается о времени Бумынь-кагана и Истеми-кагана: «Вперёд (т.е. на восток) вплоть до Кадырканской черни, назад (т.е. на запад) вплоть до Темир-капыга (до «Железных ворот») они расселили (свой народ). Между (этими) двумя (границами) они так обитали (восседали), устраивая „голубых” тюрков...». [45]

Может быть, тюрок из самаркандского погребения был одним из тех, кого поселили в Согде первые каганы Бумынь и Истеми, завоевавшие Среднюю Азию в 60-х годах VI в.

Другим памятником такого типа на этот раз в землях кочевников Средней Азии является раскопанное А.К. Кибировым погребение в кург. №1 могильника Таш-Тюбе в долине Кара-Куджур, аналогичное по обряду Кудыргэ. [46] Поясной набор из этого погребения состоит из бляшек и наконечников, большинство которых находит аналогии как в сибирском мате-

риале, [47] так и не в меньшей степени в юго-восточной Европе VI-VII вв. [48] А.К. Кибиров датировал это погребение VII-IX вв. и связывал его с памятниками тюркоязычных племён Киргизии, Алтая, Тувы и Монголии. На основании аналогий поясу из этого погребения вероятная дата этого кургана — VII век.

Находки из земель по Сыр-Дарье и из Хорезма. ^

В инвентаре Бурджарского могильника в Южном Казахстане имеются пасти наборного пояса. Могильник издан Е.И. Агеевой и Г.И. Пацевичем, которые датировали его сначала VIII-X вв., [49] а затем VI-VIII вв. [50] Бронзовые бляшки и пряжка из этого могильника находят аналогии в памятниках того же круга, что и самаркандские и таш-тюбинские, поэтому могильник правильнее датировать VI-VII вв. Обряд погребения в Бурджарском могильнике — трупоположение на горизонте в прямоугольных пахсовых склепах — не тюркский, а связанный с обычаями местного населения. В Бурджарском могильнике проявился синкретизм тюркской и местной культур.

Части наборного пояса VI-VII вв. найдены в верхних слоях поселений Джеты-Асар.

Среди подъёмного материала с такыров около городищ Топрак-Кала, Беркут-Кала, Нариджан-Баба в Хорезме имеется группа бронзовых вещей от поясного набора, относящихся к VI-VII вв. [51]

А. Стейн собрал на поселениях Восточного Туркестана части тюркских поясных наборов как VI-VII вв., так и VII-VIII вв. [52]

Характерно, что большинство предметов VI — начала VII в. происходит не из Согда, а из северных и восточных районов Средней Азии, как из памятников кочевников, так и из памятников осёдлых народов. В Согде такие вещи найдены только в тюркском погребении. Такое распределение памятников может быть объяснено более ранней тюркизацией земель по Сыр-Дарье. Тюркский язык и письменность проникли в Фергану уже в VI-VII вв., причём памятники тюркской эпиграфики происходят из осёдлых поселений и из погребения с местным обрядом. [53]

Уже в VII-IX вв. складывается культура сыр-дарьинских печенегов, которые сочетали древние местные кангюйские традиции с тюркскими элементами. В низовьях Сыр-Дарьи формируется огузское объединение. Мы не знаем, насколько далеко зашёл процесс тюркизации Ферганы, но на Средней и Нижней Сыр-Дарье уже к VIII-IX вв. складываются две тюркоязычные народности — печенеги и огузы. [54] Хорезм в V-VIII вв. теснее всего был связан с Нижней Сыр-Дарьёй. [55]

Наборный пояс у согдийцев и тюрков. ^

Массовое распространение наборных поясов в Согде относится к концу VII-VIII в. Части наборного пояса тюркского типа найдены на поселениях почти всех областей Средней Азии. Так, они встречены при раскопках городища Кафыр-Кала на Вахше, в верхнем слое селища у Кайновата в Фергане, собраны на такырах около Топрак-Калы, Беркут-Калы, Нариджан-Бабы в Хорезме, имеются среди подъёмного материала из Восточного Туркестана. Население большей части этих районов оставалось ираноязычным, но политические связи тюрков с осёдлыми народами Средней Азии, подчинение местных княжеств тюркскому кагану привели к проникновению тюрков в согдийское общество и прежде всего в среду знати. Об этом свидетельствуют документы с горы Муг, связанные с именем Деваштича — правителя Пенджикента и претендента на общесогдийский престол. Предшественником Деваштича на пенджикентском престоле был тюрок, который правил не менее 15 лет. [56] Много тюрков было и в окружении Деваштича. [57]

Деваштич считал себя вассалом кагана. Он писал в одном из писем: «А у меня известия таковы: наши послы сюда спустились и мне от кагана высокий чин и почёт принесли. И прибыло также много войск — и тюрки, и китайцы». [58]

Возможно, что в Согде, помимо отдельных представителей тюркских племён, имелись компактные группы тюркского населения. [59]

Вполне определённые сведения о тюркском населении и даже о тюркских династиях имеются для другой области Мавераннахра — Тохаристана. [60]

Каган западных тюрков Тун-ябгу в начале VII в. дал среднеазиатским владетелям тюркский титул и назначил к ним резидентов. [61]

Политический характер связей тюрков и согдийцев, явственно видный по письменным источникам, проявился и в материальной культуре. Тюркское влияние сказалось прежде всего в вещах, связанных с аристократическим и военным бытом. Важно отметить, что это влияние не связано с массовой миграцией. Знатные всадники в тяжёлом вооружении, изображённые на пенджикентских фресках, имеют два наборных пояса, узкое изогнутое налучье со спущенными луками, подвешенный на двух ремнях колчан, расширяющийся книзу. Меч подвешен наклонно на двух ремнях. Кинжал всегда висит параллельно поясу. Ноги пенджикентских всадников всегда вдеты в стремена. [62] Этот тип снаряжения всадника в осёдлых районах Средней Азии и Восточного Туркестана постепенно вытесняет, насколько можно судить по изображениям, более ранний тип снаряжения, для которого характерны посадка всадника без стремян, сужающийся вниз колчан и вертикально подвешенный меч. [63] Для Согда вертикальная подвеска меча засвидетельствована афрасиабской терракотой эфталитского времени. [64] Согдийский тип вооружения VII-VIII вв. относится к тому же кругу, что и вооружение степных народов от Центральной Азии до Вен-

грии. (Мы оставляем в стороне своеобразные черты оружия каждого народа.)

Металлическая посуда, употреблявшаяся на пирах знати и бывшая излюбленным предметом подношений, также испытывает в это время тюркское влияние. [65]

Особое значение в указанное время придавалось наборным поясам. Золотой пояс был признаком сословной принадлежности среднеазиатской знати. Отношение к поясу как к знаку отличия вообще характерно для этой эпохи. [66] Прокопий Кесарийский (VI в.) сообщает: «В Персии не позволено никому носить ни перстня золотого, ни пояса, ни пряжки, ни чего-либо подобного, если это не пожаловано царём». [67]

Как показывают рунические эпитафии, материал, число и форма поясных украшений служили знаком отличия: «...Так как у вас было счастье («вам везло»), (памятник вам) водрузили. На поясе луновидную пряжку мы устроили».

«Так как у него была доблесть, то у своего хана мой бег, Аза тутук, достиг пряжки (чиновного пояса)». [68] На другом памятнике: «Моя геройская доблесть. Мой пояс с сорока двумя (чиновными) пряжками — украшениями!». [69]

Развитие поясных наборов трудно связывать с традициями отдельных народов. [70]

Конец VII-VIII вв. был рубежом смены поясных наборов на всей территории степей. [71] Новые формы появляются вполне сформировавшимися и стандартизированными. Выделяются три основных ареала распространения поясных наборов: Паннония — Аварское государство, Юго-Восточная Европа — Хазарский каганат, Центральная и Средняя Азия — возродившиеся к концу VII в. тюркские государства.

Для конца VI — начала VII в. гораздо труднее проследить локальные отличия между поясными и сбруйными наборами Сибири, Средней Азии и Восточной Европы. [72] Может быть, это единство можно объяснить возникновением в середине VI в. тюркской мировой державы. В VII в. единство распадается почти одновременно с разгромом тюркского государства китайцами.

Для конца VII-VIII вв. поясные наборы Сибири, Семиречья и Согда выделяются в обособленную группу. В VII-VIII вв. новые типы поясных наборов западных и восточных тюрков и их вассалов были близки между собой, но отличались от поясных наборов подданных хазарского кагана. По-видимому, быстрые изменения поясных наборов теснее связаны с судьбами государственных объединений, чем с судьбами отдельных племён.

Культура кочевников влияла не только на культуру подчинённых им земель. Военное превосходство тюркской и аварской конницы заставило

военачальников Ирана и Византии перенимать многие из достижений кочевников. [73] Так, на рельефах Таки-Бустана сасанидский царь Хосров II в сцене инвеституры запечатлён в традиционном царском костюме, [74] но тот же царь на нижнем рельефе имеет вооружение кочевническо-среднеазиатского типа: два пояса, расширяющийся книзу колчан, узкое налучье на левом боку. [75] В сценах охоты на кабанов на боковом рельефе на Хосрове II надет наборный пояс с круглыми бляшками и подвесками, имеющими скруглённый конец. [76] Аналогии этому поясу, как и всему комплексу вооружения, находим в кочевническом материале не ранее VI в.

Р. Гиршман обратил внимание на наборные пояса персонажей, изображённых на североиранском блюде VIII в., хранящемся в Британском музее, отметив тюркское происхождение этих поясов. [77]

Изображения наборных поясов сохранились в Самарре — центре Аббасидского халифата IX в., где находились казармы тюркской гвардии. [78] В XI в. наборный пояс был знаком различия в войсках и при дворе Газневидов, но и в это время употребление золотых поясов связывалось с тюркским обычаем. [79]

Подведём некоторые итоги.

1. В VI-VII вв. в Средней Азии появляются тюркские погребения с характерными наборными поясами.

2. Части наборного пояса в памятниках местного населения бассейна Сыр-Дарьи и Хорезма известны уже для VI-VII вв.

3. В Согде поясной набор широко распространился в VII-VIII вв. в связи с включением Согда в политическую систему Западно-Тюркского каганата, а затем благодаря тесным связям с Тюргешским каганатом и сближением согдийской и тюркской знати. В VII-VIII вв. поясной набор тюркского типа был распространён по всей Средней Азии.

4. Пенджикентские находки, надежно датированные монетами, важны для уточнения датировок центральноазиатского материала.

5. В конце VII-VIII вв. происходит быстрая смена типов поясных наборов во всём кочевническом мире. В Средней и Центральной Азии распространяются одни и те же типы вещей, тогда как в Юго-Восточной Европе создается весьма отличный комплекс.

[1] А.М. Беленицкий. Раскопки согдийских храмов в 1948-1950 гг. МИА, 37, 1953, рис. 9; его же. Общие результаты раскопок городища древнего Пенджикента (1951-1953 гг.), МИА, 66, 1958, рис. 35; его же. Археологические работы в Пенджикенте. КСИИМК, 55, 1954, рис. 5; его же. О раскопках городища древнего Пенджикента в 1956 г. Тр. ИИАЭ АН Тадж. ССР. 1959, XCI, 4, рис. 8; его же. О работе Пенджикентского отряда ТАЭ в 1959 г. Тр. ИИАЭ АН ТаджССР. 1961, XXXI, рис. 9.

[2] В.А. Шишкин. Варахша. М., 1963, рис. 9.

[3] А.М. Мандельштам. Раскопки на Батур-Тепе в 1955 г. ТИИАЭ АН Тадж. ССР. XIII, 3, 1956.

[4] М.Б. Бентович. Находки на горе Муг. МИА, 66, стр. 370, рис. 5.

[5] О.И. Смирнова. Монеты древнего Пенджикента. МИА, 66, стр. 270-271. Следует отметить, что во всех комплексах наряду с ранними монетами были найдены монеты VIII в.

[6] Л.А. Евтюхова, С.В. Киселёв. Отчёт о работах Саяно-Алтайской археологической экспедиции в 1935 г. ТГИМ, XVI, М., 1941.

[7] A. Zakharov. Antiquities of Katanda (Altai). Journal of the Royal Anthropological Institute, IV, January — June, 1925, London.

[8] Л. Евтюхова, С. Киселёв. Чаа-тас у села Копёны. ТГИМ, XI, М., 1940, рис. 34, 17, табл. IV, 18.

[9] В.П. Левашова. Два могильника кыргыз-хакасов. МИА, 24, 1952.

[10] А.А. Спицын. Материалы по доисторической археологии России. ЗРАО, XI, 1-2, СПб., 1899.

[11] Л.Р. Кызласов. Тува в период тюркского каганата (VI-VIII вв.). ВМГУ, I, 1960, рис. 1, 16; А.Д. Грач. Археологические раскопки в Монгун-Тайге и исследования в Центральной Туве (полевой сезон 1957 г.). Тр. Тув. КАЭЭ, I, М., 1960, рис. 27; его же. Археологические исследования в Кара-Холе и Монгун-Тайге (полевой сезон 1958 г.). Там же.

[12] Г.И. Боровка. Археологическое обследование среднего течения р. Толы. «Северная Монголия», II, Л., 1927; Л.А. Евтюхова. О племенах Центральной Монголии в IX в. СА, 1957, 2, рис. 5, 5.

[13] Труды Семиреченской археологической экспедиции «Чуйская долина», МИА, 14, 1950, стр. 87, 96, 101, 123-126, табл. XLIV, XLV; Я.А. Шер. Погребение с конём в Чуйской долине. СА, 1961, 1.

[14] Л.Р. Кызласов. Археологические исследования на городище Ак-Бешим в 1953-1954 гг. Тр. Киргизск. АЭЭ, II, М., 1959, рис. 45.

[15] С.В. Киселёв. Древняя история Южной Сибири. М., 1951, стр. 532.

[16] Б.А. Литвинский, Э. Гулямова, Т.И. Зеймаль. Работы отряда по сбору материалов для составления археологической карты (1956). ТИИАЭ АН Тадж.ССР, XCI, стр. 147, рис. 8, 6, 7.

[17] Т.Г. Оболдуева. Отчёт о работе первого отряда археологической экспедиции на строительстве Большого Ферганского канала ТИИА АН Узб. ССР, IV, Ташкент, 1951, табл. VI, II.

[18] A. Stein. Innermost Asia. Oxford, 1928, табл. CXI, XLVIII.

[19] С.А. Теплоухов. Опыт классификации металлических культур Минусинского края. МЭ, IV, 2. Л., 1929, табл. II, 37.

[20] Я.А. Шер. Ук.соч., рис. 2, 1.

[21] Т.И. Зеймаль. Работы Вахшской группы Хуттальского отряда в 1957 г. ТИИАЭ АН Тадж. ССР, CIII, 5, 1959, стр. 88, рис. 2, 10.

[22] Л.А. Евтюхова. Археологические памятники енисейских кыргызов (хакасов), Абакан, 1948.

[23] Н.Я. Мерперт. О генезиса салтовской культуры, КСИИМК, 36, 1951, рис. 2; А.М. Покровский. Верхне-Салтовский могильник, Тр. XII АС, I, М., 1905, табл. XX, XXXI.

[24] Такая бляшка найдена в бадрабе XI-XII вв. в замке Калаи-Боло, но бадраб проходит через слои VII-VIII вв. См. Е.А. Давидович. Раскопки замка Калаи-Боло. МИА, 66, рис. 14.

[25] Б.И. Маршак. Влияние торевтики на согдийскую керамику VII-VIII веков, ТОВЭ, 6, Л., 1961, табл. II [д.б.: 11], ср. рис. 27, с рис. 15.

[26] А.А. Спицын. Ук. соч., табл. III, 32.

[27] В.Л. Воронина. Архитектурный орнамент древнего Пянджикента. Сб.: «Скульптура и живопись древнего Пенджикента», М., 1959.

[28] А.М. Беленицкий. О раскопках городища древнего Пенджикента в 1956 г., рис. 8.

[29] В.Л. Воронина. Ук. соч., рис. 17.

[30] «Живопись древнего Пенджикента». М., 1954, табл. XXXVI.

[31] Так же расположены бляшки на поясе каменного изваяния с тюркской надписью из с. Сурет в 40 км от Джамбула. См. Г. Айдаров. Камень с древней тюркской надписью. Вестн. АН Каз. ССР, 2 (215), Алма-Ата, 1963, стр. 77-79 (на казахск. яз.).

[32] Л.А. Евтюхова. Каменные изваяния Южной Сибири и Монголии, МИА, 24; А.Д. Гpач. Древнетюркские изваяния Тувы, М., 1961.

[33] Скульптура и живопись древнего Пенджикента. Табл. III.

[34] Л.Р. Кызласов. Тува в период тюркского каганата...

[35] Л.А. Евтюхова. О племенах Центральной Монголии, рис. 7, 6.

[36] Edv. G. Pulleyblank. A Sogdian Colony in Inner Mongolia. «T’oung Pao», XLX, 4-5, Leiden, 1952, стр. 317-356; С.Г. Кляшторный. Древнетюркские рунические памятники. М., 1964, гл. III.

[37] В.И. Спришевский. Погребение с конём середины I тысячелетия н.э., обнаруженное около обсерватории Улугбека. Тр. Музея истории народов Узбекистана, I, Ташкент, 1951.

[38] А.А. Гаврилова. Кудыргэ (исследование могильника в связи с историей Алтая VI-XIV вв.). Автореф. канд. дисс., М.-Л., 1951.

[39] С.И. Руденко, А.Н. Глухов. Могильник [Кудыргэ] на Алтае. МЭ, III, 2, Л., 1927.

[40] В.В. Саханев. Раскопки на Северном Кавказе в 1911-12-х годах. ИАК, 56, Птг. 1914, рис. 20, 2, 11, 14, 17; Н.И. Репников. Некоторые могильники области крымских готов. ИАК, 19, СПб., 1906, табл. X, 20, 27.

[41] С.И. Руденко, А. М. Глухов. Ук. соч., рис. 9.

[42] Б.Я. Ставиский. Археологические работы в районе Магиан-Дарьи в 1957-1959 гг. СГЭ, XXI, 1961, стр. 57.

[43] С.К. Кабанов. Согдийское здание V в. н.э. в долине р. Кашка-Дарьи (Узбекистан), СА, 1958, 3, рис. 8, 1.

[44] В Самаркандском погребении человек ориентирован головой на восток, а конь — на запад. Такая ориентировка известна по крайней мере с VII в. Так, в погр. №8 могильника Капчалы II человеческое погребение ориентировано на юго-восток, а конское — на северо-запад. А.А. Гаврилова относит это погребение к VI-VII вв. (см. А.А. Гаврилова. Ук.соч., стр. 17).

[45] С.Е. Малов. Памятники древнетюркской письменности. М.-Л., 1951, стр. 36.

[46] А.К. Кибиров. Работа Тянь-Шаньского археологического отряда. КСИЭ, XXVI, 1957, стр. 86-87.

[47] С.И. Руденко, А.Н. Глухов. Ук. соч., рис. 15, 13.

[48] В.В. Сaxaнев. Ук.соч., рис. 20, 22; Н.И. Репников. Ук.соч., табл. V, 9, 19.

[49] Е.И. Агеева, Г.И. Пацевич. Отчёт о работах Южно-Казахстанской археологической экспедиции 1953 года, ТИИА АН Каз.ССР, I, археология, Алма-Ата, 1956, стр. 53-55.

[50] Археологическая карта Казахстана (реестр). Алма-Ата, 1960, табл. VII, 151-158, 160, 162-167, 170, 184; стр. 250-251.

[51] С.П. Толстов. Древний Хорезм. М., 1948, рис. 64, 73, 74.

[52] A. Stein. Ук.соч.

[53] Е.А. Давидович, Б.А. Литвинский. Археологический очерк Исфаринского района. ТИИАЭ АН Тадж.ССР, XXXV, Душанбе, 1955, стр. 121-122; Новые эпиграфические находки в Киргизии (1961). Фрунзе, 1962; А.Н. Бернштам. Древнетюркские рунические надписи из Ферганы. ЭВ, XI, 1956, стр. 54-58; С.Г. Кляшторный. Древнетюркская руническая надпись на бронзовом перстне из Ферганы. ТИИАЭ АН Тадж.ССР; CIII; В.И. Козенкова. К вопросу о хумах с захоронениями костей на территории Средней Азии. СА, 1961, 3, стр. 256-257.

[54] С.П. Толстов. Города гузов. СЭ, 1947, 3; С.Г. Кляшторный. Кангюйская этно-топонимика в орхонских текстах. СЭ, 1951, 3.

[55] Е.Е. Неразик. Керамика Хорезма афригидского периода. ТХФЭЭ, IV, М., 1959, стр. 260.

[56] В.А. Лившиц. Согдийский документ В-4 с горы Муг, ПВ, 1959, 6.

[57] В.А. Лившиц. Два согдийских документа с горы Муг. ВДИ, 1960, 2; его же. Согдийский брачный контракт начала VIII в. н.э. СЭ, 1960, 5.

[58] В.А. Лившиц. Три письма с горы Муг. ПВ, 1960, 6.

[59] В.В. Бартольд. О христианстве в Туркестане в домонгольский период. ЭВО, VIII, 1893, стр. 9, примеч. 5.

[60] А.М. Мандельштам. О некоторых вопросах сложения таджикской народности в Среднеазиатском междуречье. СА, XX, 1954, стр. 62-63.

[61] Н.Я. Бичурин. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена, I, М.-Л., 1950, стр. 283.

[62] М.М. Дьяконов. Росписи Пенджикента и живопись Средней Азии. Сб.: «Живопись древнего Пенджикента», стр. 127.

[63] A von Le Coq. Bilderallas zur Kunst- und Kulturgeschichte Mittel-Asiens Berlin, 1925, 9, 11, 30, 50, 65.

[64] Хранится в Гос. Эрмитаже, Афр. 762.

[65] Б.И. Маршак. Ук.соч.; Г. Айдаров. Камень с древней тюркской надписью, стр. 77-79. Абу-л-Фазл Бейхаки. История Мас’уда. 1030-1041. Ташкент, 1962, стр. 257, 270, 274, 435 и др.

[66] G. Laszlо. Études archéologiques sur l’histoire de société des avars AH XXXIV, Budapest, 1955, стр. 62, 63, 164, 176-178, 181-182; С.А. Плетнёва. Подгоровский могильник. СА, 1962, 3, стр. 250.

[67] Прокопий из Кесарии. История войн с персами. СПб., 1880, 1, 17.

[68] С.Е. Малов. Енисейская письменность тюрков. М.-Л., 1952, стр. 17, 27, 46 95, 97. См. рец. А. Щербак. ЭВ, X, 1955, стр. 98-100.

[69] Там же, стр. 97.

[70] В.Б. Деопик. Стеклянные, каменные и металлические украшения IV-IX веков Северного Кавказа и Крыма как исторический источник. Автореф канд. дисс. М., 1961.

[71] В.Б. Деопик. Классификация и хронология аланских украшений VI-IX вв. МИА, 114, 1963, стр. 132-133.

[72] Это сходство так велико, что в начале изучения алтайских древностей высказывалось предположение об импорте с запада поясных наборов и украшений узды в Кудыргэ. М.П. Гpязнов. Древние культуры Алтая. Материалы по изучению Сибири, вып. 2, Новосибирск, 1930, стр. 8.

[73] Маврикий. Тактика и стратегия. СПб., 1903, стр. 17-18, 34, 173; Р.В. Кинжалов, В.Г. Луконин. Памятники культуры сасанидского Ирана. Л., 1960, стр. 10.

[74] SPA, IV, London — New York, 1938-1939, табл. 160б, 166.

[75] F. Sarre, E. Herzfeld. Iranische Felsreliefs. Berlin, 1910, табл. XXXVII, XXXIX.

[76] Там же.

[77] R. Ghirshman. Scènes de banquet sur l’argenterie sassanide, «Artibus Asiae», XVI, 1/2, 1953, стр. 69-70.

[78] E. Herzfeld. Malereien von Sámarra. Berlin, 1927, табл. LXVI, LXIX, LXV, XLIII.

[79] Абу-л-Фазл Бейхаки. Ук.соч., стр. 257, 270, 274, 435 и др.