А.В. БогачёвПроцедурно-методические аспекты археологического датирования(на материалах поясных наборов IV-VIII вв. Среднего Поволжья)// Самара: 1992. 208 с.

Глава 3. Отбор материала для археологического датирования и его классификация.

«Существует связь между характером задач и выбором материалов... Однако обоснование этой связи оказывается более трудным, чем можно предположить.»Жан-Клод Гарден. [1]

«Изречения, подобные часто повторяемому в более или менее завуалированной форме известному изречению Линнея, что не признаки onpeдeляют род, а род определяет признаки, по-видимому указывают, что наши классификации предполагают связь более глубокую, чем простое сходство».Чарльз Дарвин. [2]

В одной из своих работ В.Б. Ковалевская справедливо отмечает, что создавая свой подход, вырабатывая определённый набор правил, определяя свой метод и процедуру исследования, сообщество учёных долгое время шло «от конкретного материала (что типично для археологии как эмпирической науки)». [3] И действительно, практика показывает, что в какие бы теоретические выси не возносилась мысль археолога, она снова и снова в явной или неявной форме возвращается к конкретному источнику, В этой связи совершенно не важно — ссылается ли археолог-теоретик на эмпирические разработки своих коллег как на пример-иллюстрацию, или же разрабатывает теорию па выбранном им самим «полигоне».

Настоящее исследование в этом плане не является исключением, что и оговорено и в подзаголовке работы и во введении. В первой части этой главы будут охарактеризованы факторы, повлиявшие на отбор материала, и предложена его суммарная характеристика, во второй рассмотрен один из возможных вариантов археологической классификации в контексте хронологических задач. 1. Проблема отбора материала и его суммарная характеристика. ^

В качестве «полигона» для апробации анализируемых в данной работе методик была отобрана группа источников из обширнейшего массива раннесредневековых восточноевропейских древностей.

Эпоху раннего средневековья справедливо называют временем великого переселения народов. «Весь известный мир был тогда театром чудесного волнения народов и непостоянства в их величии». [4] «Началась война каждого против всех и, хуже того, всех против всех». [5]

Подобного рода исторический фон, с одной стороны, — хорошая проверка «запаса прочности» исследуемых приемов и процедур; с другой — вариант «защиты» от потенциальных оппонентов, дабы не было искуса уличить в том, что «автор пошёл по пути наименьшего сопротивления».

Однако автор будет не вполне искренен, если не скажет, что выбор хронологического диапазона — IV-VIII вв., а также региона Среднее Поволжье — в качестве «полигона» для исследовании, прежде всего определялся сферой его научных интересов, а также пристрастий как археолога-полевика. Вместе с тем, подобного рода субъективные моменты присутствуют в любом исследовании, в значительной степени локализуя направление научного поиска. И, пожалуй, не следует искать прямой зависимости между ними и степенью объективности результатов на выходе.

Ещё одним фактором, влияющим на сознательное ограничение источниковой базы исследования, являются существую- щие сегодня этические нормы неписанного кодекса цеха археологов, согласно которым любой уважающий себя учёный не должен активно использовать в своих работах неопубликованный материал коллег, без разрешения на то последних.* [* Сноска: По этой причине в публикуемом варианте работы из таблиц-приложений и рисунков автором изъяты сведения о материалах ряда памятников (Абрамовский мог., Ахмыловский мог., Волчихинский мог. и др.)]

В последние десятилетия можно было наблюдать процесс деидеологизации советской археологии, результатом которого явилось практически полное отсутствие «закрытых» тем и со ответственно «закрытых» фондов (в отличие от истории). Однако, и по сей день имеется достаточное количество причин, делающих «открытые» архивы практически недосягаемыми для исследователя. К примеру, нефинансирование учреждениями и научными центрами той или иной темы влечёт ограничение на командировки по стране, не говоря уже о поездках за рубеж; известны случаи невыдачи государствами выездных документов учёным по политическим и идеологическим соображениям и т.д.

В контексте научного поиска, названные ограничения этического, административного, экономического, политико-идеологического характера могут показаться несущественными; тем не менее, все они объективно существуют и, хотим мы того или нет, корректируют характер и рамки исследований (в том числе, данной работы).

Таким образом, определив хронологические (IV-VIII вв.) и географические (Среднее Поволжье) границы исследования, а также оговорив условия-ограничители источниковой базы, необходимо отобрать наиболее «чувствительные» к временным изменениям серии артефактов, изучение которых в нашем контексте будет максимально результативным.

Универсальных «датирующих признаков» («датирующих вещей») в археологии не существует; они различны для каждого периода и для каждого региона. Для эпохи раннего средневековья хорошим синхронизатором (наряду с бусами, фибулами и некоторыми типами серег) являются детали поясов — пряжки, и иконечники, накладки. Именно эти типы изделий позволяют сбалансировать хронологические «накладки», возникающие при сравнении локально-географических хронологических схем, что достаточно наглядно продемонстрировал А.К. Амброз на примере геральдических поясов. [6] Это обусловлено прежде всего тем, что «поясная гарнитура I тысячелетия н.э. представлена в массе “космополитическими” типами, встречающимися на огромном пространстве от степей Монголии до равнин Венгрии». [7] «Выделенные ареалы типов свидетельствуют о принадлежности не столько этнической, как полагали ранее многие исследователи, сколько к опредёленной хронологической группе». [8] Таким образом, изучение «приёмов для определения и измерения деталей эволюции культуры» на материалах поясных наборов представляется наиболее оправданным с точки зрения наших задач.

Но, как уже было отмечено в предыдущей главе, на характер отбора материала влияет также метод, которому исследователь отдал предпочтение на третьей стадии хронологической процедуры. Поскольку в настоящем исследовании эволюция поясной гарнитуры изучалась методом О. Монтелиуса, автору представляется важным остановиться на вопросе о границах применения эволюционно-типологического метода.

Хорошо известен пример, когда примененный для всей Центральной Европы, метод О. Монтелиуса «не стал работать» — сказалась культурная чересполосица региона, резкая смена одного этноса другим. В то же время, генеалогическая схема развития материальной культуры, созданная О. Монтелиусом для Скандинавии, где с эпохи неолита до средневековья наблюдается преемственность культур, актуальна по сей день.

Однако культурная чересполосица или отсутствие этнической преемственности не всегда могут быть преградой к использованию эволюционно-типологического метода.

В древней истории человечества были периоды, когда при определённых природно-географических и экономических условиях складывались разнокультурные и полиэтничные территориальные зоны, в которых формировались единые производственно-технологические стереотипы, выразившиеся в однотип- ных линиях развития орудий труда, оружия и т.д. Примерами таковых могут быть металлургические области эпохи бронзы (см. работы Е.Н. Черныха [9]). В подобного рода контексте типологический анализ ножей, наконечников копий и т.п. будет вполне оправдан.

Сравнительно недавно в археологической литературе оформилось понятие горизонта (хотя общие представления о горизонте можно найти в работах О. Монтелиуса, П. Рейнеке, Ф. Петри, А. Эванса и многих других европейских археологов конца XIX — начала XX в., что справедливо заметил Л.С. Клейн [10]). М.Б. Щукин пишет, что «памятники горизонтов рассыпаны на большей территории и располагаются не столь компактно, как в археологических культурах, иногда вклиниваются в инокультурную среду, число интегрирующих типов не столь велико и охватывают они сравнительно узкие хронологические интервалы. Это — или неустоявшиеся или несостоявшиеся археологические культуры». [11] В случае с горизонтом эволюционно-типологическим методом могут изучаться «интегрирующие типы» вещей.

Практически не изучены в современной науке механизмы развития такого социально-психологического феномена как мода. Вполне очевидно, что, например для изменения формы кольца серьги с круглого на овальное, не требуется революции в технологии их производства, но такую тенденцию можно наблюдать, например, на восточноевропейских материалах VI-VIII вв. Причем, морфологическая трансформация серёг в этом направлении происходила на Кавказе, в Крыму, на Урале, на обширных просторах евразийских степей в различных этнокультурных группах, объединённых тем не менее общеевропейскими эстетическими вкусами. Таким образом, построение генеалогий модных украшений вполне обосновано.

Отмеченные моменты позволяют думать, что использование эволюционно-типологического метода в качестве основного при анализе археологических источников имеет определённые границы. Сериация массового материала в археологическом исследовании будет оправдана в тех случаях, когда известно, что в опре- делённом регионе или регионах в определённое время в силу каких-либо причин (экономических, политических, социальных, этнических, культурных и др.) возникали центростремительные тенденции, приведшие к появлению сходных материальных феноменов.

В данном случае речь идёт о сочетании индуктивного метода (каковым является эволюционно-типологический) с дедуктивным, когда исследователь не игнорируя полученные ранее знания (не обязательно археологией) о различных сторонах развития региона в древности, активно использует их. Подобный подход вполне укладывается в рамки «системной стратегии» исследования, предложенной Л.С. Клейном, которая нацеливает на работу с «более широким культурным контекстом...; стратегия ведёт не от элементов через типы к культурам, а, наборот, сверху вниз». [12]

Наборные пояса IV-VIII вв. средневолжских культур отражали колебания общеевропейской раннесредневековой моды (разумеется с поправкой на традиционные местные вкусы), что делает оправданным изучение их типологическим методом на широком культурно-географическом фоне.

Общепризнано, что пояса, состоящие из набора ремней с прикреплёнными к ним разного рода бляхами-накладками, пряжками и наконечниками, являлись неотъемлемой принадлежностью амуниции раннесредневековых дружинников: «моя гордая доблесть, мой пояс с сорока двумя (чиновными) пряжками-украшениями». [13] Интерес археологов к поясному набору как к источнику объясняется прежде всего его информативными возможностями.

Наиболее полной сводной работой, посвящённой наборным поясам IV-IX вв. является книга В.Б. Ковалевской, [14] в которой автором была предложена дробная типология пряжек из 114 памятников, что позволило на качественно новом уровне решать вопросы датировки, происхождения и путях распространения поясов.

В предваряющем её монографию историографическом обзоре, В.Б. Ковалевская дала оценку исследований советских (Б.А. Рыбаков, А.В. Гадло, С.В. Киселёв и др.) и зарубежных (А. Альфельди, Н. Феттих, Д. Чаллань, И. Вернер н др.) археологов, затрагивающих проблемы бытования поясных украшений: «прежде всего — это типологические работы, в которых рассмотрены поясные наборы исследуемого периода; затем — обобщаюшие работы, посвящённые анализу археологических материалом IV-IX вв., в которых поясным наборам уделяется достаточное место». [15]

Это же можно сказать и о работах 70-90-х годов, в ряде из которых поясная гарнитура рассматривалась специально (В.Ф. Генинг, [16] В.И. Распопова, [17] А.И. Айбабин, [18] В.Б. Ковалевская [19]), в других — в контексте материальной культуры отдельных памятников или отдельных культурно-географических областей (А.К. Амброз, [20] Р.Д. Голдина, [21] А.В. Дмитриев, [22] Ю.А. Краснов, [23]И.П. Засецкая [24] и др,).

Исследователями этого времени вопросы изучения поясов были переведены из плоскости этнической и культурной в плоскость хронологическую. Достаточно вспомнить дискуссию конца семидесятых годов о проблемах хронологии Прикамья и Приуралья, в которой А.К. Амброз отстаивал точку зрения об одновременном существовании трёхсоставных позолоченных округлорамчатых пряжек и геральдических поясов, связывая первые с местным населением, вторые — с пришлым, оседающем на землю кочевническим. [25] Однако, полное исследование в Верхнем Прикамье Агафоновского I могильника позволило Р.Д. Голдиной однозначно говорить о харинских и агафоновских материалах как о различных хронологических стадиях в развитии материальной культуры одного населении, и полемизировать с А.К. Амброзом: «не слишком ли систематичным был приток нового населения на Верхнюю Каму, если каждый тип поясов должен рассматриваться как привнесённый извне инородным населением». [26]

Показательно, что в работах последнего времени термины, обозначающие определённые типы поясных наборов («салтовские», «агафоновские», «гуннские полихромные» и т.д.) воспринимаются в меньшей степени как этно- или культуромаркирующие элементы, в большей — как хронологические реперы.

Следует констатировать, что по сей день ни одна из предложенных классификаций поясных принадлежностей не принята в качестве основы-матрицы. Каждый исследователь предпочитает заново создавать типологию вещевого материала отдельно взятого памятника или региона (см. работы Ю.А. Краснова, [27] Р.Д. Голдиной, [28] А.И. Айбабина [29] и др.), что при всей логичности многих из этих классификаций отнюдь не способствует решению трансрегиональных проблем.

Существующую ситуацию достаточно хорошо иллюстрирует состояние проблемы идентификации геральдических поясов. Форма пряжек, накладок и наконечников этих поясов столь специфична и «узнаваема», что для этой группы изделий до настоящего времени не создана обоснованная шкала признаков. В.Ф. Генинг, например, геральдическими называет «цельнолитые изделия небольших размеров, в оформлении которых нередки криволинейные, часто сердцевидные очертания. Поверхность изделий обычно гладкая, с прорезями, на обороте — высокие бортики, придающие изделиям массивный вид. Появляются в этот период штампованные изделия, всецело подражающие по форме литым». [30] И.П. Засецкая, говоря о геральдических пряжках, отмечает, что они «представляют собой массивные литые изделия с резко выраженной В-образностью рамки с массивным язычком и щитком своеобразной формы. Для этих пряжек характерно наличие скошенных граней по краям рамки и щитка». [31] А.К. Амброз пишет: «геральдическими названы пряжки и накладки ремней, имеющие элемент в форме гербового щита». [32]

Подобного рода неопределённости, возникающие в процессе выделения из множества артефактов (деталей поясных наборов) отдельной серии изделий (геральдических) зачастую приводят к тому, что геральдическими оказываются вещи, фактически таковыми не являющиеся. Следствием таких типологических огрехов являются, как правило, ошибки в определении хронологии археологического материала, а соответственно — неточности в трактовке исторического процесса. К примеру, включе- ние А.К. Амброзом пряжки из кургана № 2 Шиповского могильника в разряд геральдических [33] привело к существенному омоложению этого комплекса. И.П. Засецкой, напротив, предположение А.К. Амброза кажется недоказанным: «в действительности же шиповская пряжка... по наличию золотого покрытия, бронзовой основы, рубчатого ободка она аналогична пряжкам гуннской эпохи». [34] В данном конкретном вопросе автор в большей степени склоняется к точке зрения И.П. Засецкой, однако, это конечно же не является принципиальным решением подобных проблем. Последние же, очевидно, будут разрешаться по мере создания единых принципов типологической идентификации археологических источников.

Завершая небольшой историографический экскурс и возвращаясь к вопросу, вынесенному в заглавие настоящего параграфа, автор хотел бы перечислить памятники Среднего Поволжья и сопредельных территорий, материал (украшения поясов) из которых явился «полигоном» для апробации предлагаемых приемов археологического датирования; Абрамовский мог. (раскопки М.Ф. Жиганова, фонды МНИИЯЛИО), Атамановы Кости мог., [35] Алферьевский мог. (раскопки М.Р. Полесских, фонды Областного краеведческого музея г. Пензы), Армиевский мог., [36] Ахмеровский мог., [37] Ахмыловский мог. (раскопки Г.А. Архипова, фонды МарНИИЯЛИ), Безводнинский мог., [38] Березняковский мог. (раскопки В.В. Гольмстен, фонды СОМК), Богородицкий мог., [39] Борковский мог., [40] Брусянский II мог. (раскопки А.В. Богачёва, фонды СамГУ), Волчихинский мог. (раскопки М.Ф. Жиганова, фонды МНИИЯЛИЭ), Головкинское I сел., [41] Зиновьевский мог. (раскопки П.С. Рыкова, фонды Краеведческого музея г. Саратова), Измерское I сел., [42] Измерское I гор., [43] Именьковское I гор., [44] Коминтерновское пос. «Kypган», [45] Кошибеевский мог., [46] Кужендеевский старший мог. (раскопки М.Ф. Жиганова, фонды Областного краеведческого музея г. Саранск). Кузьминский мог., [47] Кушнаренковский мог., [48] Лбище гор. (раскопки Г.И. Матвеевой, фонды СамГУ), Маклашеевское II гор., [49] Маклашеевский V мог., [50] Мари-Луговской мог., [51] Мало-Рязанский мог. (раскопки А.В. Богачёва, фонды СамГУ), Новинковский мог. (раскопки Г.И. Матвеевой, фонды СамГУ), Новосёлковский мог., [52] Ново-Турбаслинский мог., [53] Ош-Пандо-Нерь II сел., [54] Подболотьевский мог. (раскопки В.А. Городцова, фонды ГИМ), Польно-Ялтуновский мог. (раскопки В.Н. Шитова, фонды МНИИЯЛИЭ), Рашкинский мог. (раскопки М.Р. Полссских, фонды Областного краеведческого музея г. Пензы), Рождественский II мог., [55] Рождественский V мог., [56] Салиховский мог., [57] Селиксенский мог. (раскопки М.Р. Полесских, фонды Областного краеведческого музея г. Пензы), Ссликса-Трофимовский мог., [58] Старо-Майнское гор. (раскопки Г.И. Матвеевой, фонды СамГУ), Старо-Майнское II сел., [59] Степановский мог. (раскопки М.Р. Полесских, фонды Областного краеведческого музея г. Пензы), Тезиковский мог., [60] Тураевский мог., [61] Фёдоровский мог., [62] Холуйский мог., [63] Шемышейский мог., [64] Щербетьское I сел., [65] Новиковский мог. (фонды ГИМ).

Таким образом, для написания работы был использован материал из более 50 археологических памятников — могильников, городищ, селищ Среднего Поволжья (выборочно привлекались типологически близкие материалы сопредельных территорий — Южного Приуралья, Верхнего и Нижнего Поволжья). Это бронзовые, железные, золотые и серебряные пряжки (529 экземпляров), накладки (705 экз.) и наконечники (170 экз.) поясов (не исключено, что какая-то часть этих изделий украшала обувные ремешки, налобные венчики, конскую сбрую).

Автором были проработаны архивы и коллекции, хранящиеся в музеях и археологических фондах научных центров следующих городов: Москва, Йошкар-Ола, Казань, Санкт-Петербург, Пенза, Самара, Ульяновск, Уфа, Сызрань.

Значительная часть использованных в работе материалов является неопубликованной, автор выражает искреннюю благодарность коллегам, любезно предоставившим возможность ознакомиться с коллекциями: А.Г. Архипову, В.Д. Артёмовой, И.А. Акимову, В.В. Гришакову, М.Ф. Жиганову, В.В. Николаевой, Г.И. Матвеевой, А.В. Расторопову, Н.Г. Рутто, В.А. Скарбовенко, П.Н. Старостину, В.Н. Шитову. |

|

|

|

|

верстием для язычка-пряжки. Ремень зажимается между пластинами щитка. Этот вариант синтезирует особенности второго и третьего вариантов соединения рамки и щитка.

V. Способ прикрепления щитка к ремню (рис. 8). Вслед за В.Б. Ковалевской, автор рассматривает 4 значения этого признака.

1. Прикрепление внутренними шпеньками.

2. Прикрепление гвоздиками с плоскими или фигурными шляпками, выступающими на поверхности щитка.

3. Прикрепление при помощи петелек.

4. Закрепление пряжки при помощи пасты.

VI. Элементы формы язычка (рис. 9). В коде выделено 47 значений признака. Отметим, что в таблице в качестве значения признака выделены как отдельные детали язычков, так и отдельные язычки взятые целиком, изготовляемые в древности по единым матрицам.

VII. Технологические элементы отделки декора. В коде выделено 28 значений признака.

1. Обмотка проволокой рамки.

2. Обмотка проволокой язычка.

3. Обмотка проволокой щитка.

4. Гофрированность рамки.

5. Гофрированность язычка.

6. Гофрированность щитка.

7. Насечки на рамке.

8. Насечки на язычке.

9. Насечки на щитке.

10. Фасетирование рамки.

11. Фасетирование язычка.

12. Фасетирование щитка.

13. Обтягивание фольгой рамки.

14. Обтягивание фольгой язычка.

15. Обтягивание фольгой щитка.

16. Инкрустация рамки.

17. Инкрустация язычки.

18. Инкрустации пипка.

19. Выпуклины-«жемчужины» на рамке.

20. Выпуклины-«жемчужины» на язычке.

21. Выпуклины-«жемчужины» на щитке.

22. Скань на рамке.

23. Скань на язычке.

24. Скань на щитке.

25. Зернь на рамке.

26. Зернь на язычке.

27. Зернь на щитке.

28. «Усы» на рамке.

VIII. Центральный элемент орнамента (орнаментальные мотивы). В коде выделено 22 значения признака.

Рис. 9. Элементы формы язычка пряжки (признак VI).

(Открыть Рис. 9 в новом окне)

1. Спираль на рамке.

2. Спираль на язычке.

3. Спираль на щитке.

4. Растительный на рамке.

5. Растительный на язычке.

6. Растительный на щитке.

7. Зооморфный на рамке.

8. Зооморфный на язычке.

9. Зооморфный на щитке.

10. Антропоморфный на рамке.

11. Антропоморфный на язычке.

12. Антропоморфный на щитке.

13. Квадрат на рамке.

14. Квадрат на язычке,

15. Квадрат на щитке.

16. Ромб на рамке.

17. Ромб на язычке.

18. Ромб на щитке.

19. Треугольник на рамке.

20. Треугольник на язычке.

21. Треугольник на щитке.

22. Окружность на щитке.

IX. Техника нанесения орнамента. В коде учтено 5 значений признака.

1. Отлитый.

2. Отштампованный.

3. Отчеканенный.

4. Прорезной.

5. Выгравированный (прочерченный).

X. Материал изготовления. В коде учтено 16 значений признака.

1. Бронза рамка.

2. Бронза язычок.

3. Бронза щиток.

4. Железо рамка.

5. Железо язычок.

6. Железо щиток.

7. Серебро рамка.

8. Серебро язычок.

9. Серебро щиток.

10. Золото рамка.

11. Золото язычок.

12. Золото щиток.

13. Бронза вся пряжка.

14. Железо вся пряжка.

15. Серебро вся пряжка.

16. Золото вся пряжка.

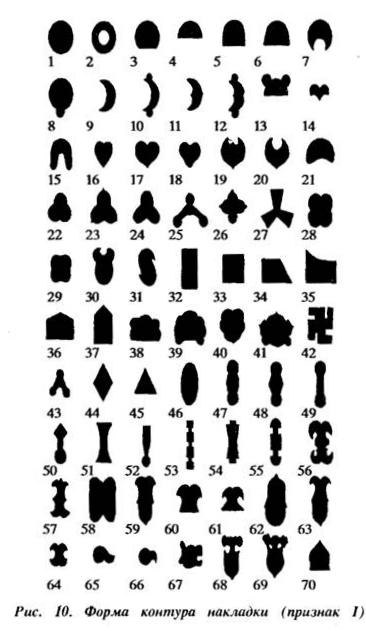

Поясные накладки. ^

Эта группа исследуемых изделий наиболее многочисленная (если на поясе имеются накладки, то их как правило от нескольких штук до нескольких десятков экземпляров, причём, нередко разнотипных), следовательно потенциально — наиболее информативная. Представляется, что в хронологическом анали-

|

|

|

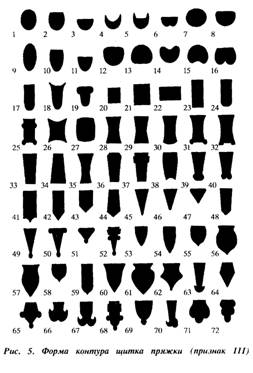

зе целесообразно «работать» с 9 признаками вещей этого типа: I — форма контура накладки, II — поперечное сечение лицевой части накладки, III — способ закрепления накладки на ремне, IV — технологические элементы отделки декора, V — центральный элемент орнамента (орнаментальные мотивы), VI — техника нанесения орнамента, VII — материал изготовления, VIII — форма подвески, IX — способ соединения накладки с подвеской. В таблицу-приложение, кроме того, внесены мерные признаки изделий — длина и ширина накладок.

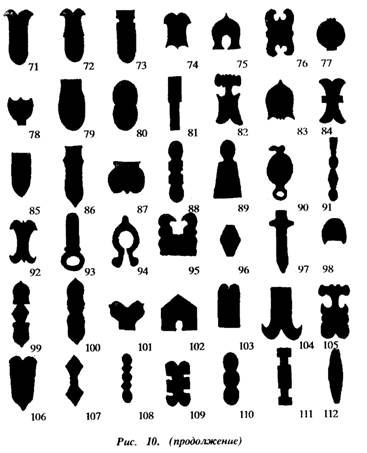

I. Форма контура накладки (рис. 10). В коде учтено 112 значений признака.

II. Поперечное сечение лицевой части накладки (рис. 11). В коде учтено 8 значений признака.

1. Линия сечения — отрезок.

2. Отрезок, концы которого резко загнуты (к ремню) под углом 45°.

3. Отрезок, концы которого плавно загнуты (к ремню).

4. Отрезок, с небольшим выступом-полуокружностью («жемчужиной») в средней части.

5. Отрезок с конусовидным выступом в средней части.

6. Ломаная линия, образованная соединенными концами отрезков (под тупым углом) равной длины.

7. Линия сечения — дуга.

8. Линия сечения — полуокружность.

III. Способ закрепления накладки на ремне (рис. 12). В коде учтено 12 значений признака.

1. Прикрепление внутренними шпеньками.

2. Прикрепление шпеньками, вставленными в отверстия накладки, но не выходящими на её лицевую поверхность.

3. Прикрепление гвоздиками с плоскими или фигурными шляпками, выступающими на поверхность накладки.

4. Прикрепление при помощи петелек.

5. Прикрепление при помощи петелек и внутренних шпеньков.

6. Закрепление накладки при помощи пасты.

7. Закрепляется при помощи внутреннего шпенька с

Рис. 11. Поперечное сечение лицевой части накладки (признак II).

Рис. 12. Способ закрепления накладки на ремне (признак III).

Рис. 13. Способ соединения накладки с подвеской (признак IX).

(Открыть Рис. 11, 12, 13 в новом окне)

накинутой на него шайбочкой, зажимающей ремень.

8. Закрепляется при помощи внутреннего шпенька, расщеплённого пополам (половинки загибаются к ремню).

9. Закрепляется при помощи скоб (образованных продавливанием надрезанных участков лицевой части накладки), через которые продеваются ремешки.

10. Согнутая пополам пластина-накладка обхватывает пояс (как правило снизу) и зажимается на нём при помощи одной или нескольких заклёпок-гвоздиков, пробивающих ремень.

11. Накладка-пластина согнутая в двух местах таким образом, что обхватывает пояс, соединяет свои концы на его тыльной стороне. При этом шпеньков и гвоздиков может не быть вовсе.

12. Лицевая пластина закрепляется при помощи задней пластины меньшей величины, и заклёпок-гвоздиков, пробивающих ремень.

IV. Технологические элементы отделки декора (18 значений).

1. Обмотка проволокой накладки.

2. Обмотка проволокой подвески.

3. Гофрированность накладки.

4. Гофрированность подвески.

5. Насечки на накладке.

6. Насечки на подвеске.

7. Фасетирование накладки.

8. Фасетирование подвески.

9. Обтягивание фольгой накладки.

10. Обтягивание фольгой подвески.

11. Инкрустация накладки.

12. Инкрустация подвески.

13. Выпуклины-«жемчужины» на накладке.

14. Выпуклины-«жемчужины» на подвеске.

15. Скань на накладке.

16. Скань на подвеске.

17. Зернь на накладке.

18. Зернь на подвеске.

V. Центральный элемент орнамента (орнаментальные мотивы). В коде учтено 16 значений признака.

1. Спираль на накладке.

2. Спираль на подвеске.

3. Растительный на накладке.

4. Растительный на подвеске.

5. Зооморфный на накладке.

6. Зооморфный на подвеске.

7. Антропоморфный на накладке.

8. Антропоморфный на подвеске.

9. Квадрат на накладке.

10. Квадрат на подвеске.

11. Ромб на накладке.

12. Ромб на подвеске.

13. Треугольник на накладке.

14. Треугольник на подвеске.

Рис. 14. Форма подвески (признак VIII).

(Открыть Рис. 14 в новом окне)

15. Окружность на накладке.

16. Окружность на подвеске.

VI. Техника нанесения орнамента. В коде учтено 5 значений признака.

1. Отлитый.

2. Отштампованный.

3. Отчеканенный.

4. Прорезной.

5. Выгравированный (прочерченный).

VII. Материал изготовления. В коде учтено 12 значений признака.

1. Бронза накладка.

2. Бронза подвеска.

3. Железо накладка.

4. Железо подвеска.

5. Серебро накладка.

6. Серебро подвеска.

7. Золото накладка.

8. Золото подвеска.

9. Бронза все части изделия.

10. Железо все части изделия,

11. Серебро все части изделия.

12. Золото все части изделия.

VIII. Форма подвески (рис. 14). В коде учтено значения признака [так в тексте; по Рис. 14 должно быть: 21 значение].

IX. Способ соединения накладки с подвеской (рис. 13). В коде учтено 4 значения признака.

1. Подвижное соединение, когда накладка имеет выступ, загибающийся вокруг подвески.

2. Подвижное соединение, когда сложенная пополам пластина-накладка зажимает подвеску в месте своего перегиба, обхватывая её.

3. Подвижное шарнирное соединение, когда на накладке и на подвеске имеются литые выступы с отверстиями, через которые продевается стержень, заклёпанный но краям.

4. Неподвижное соединение, когда накладка и подвеска изготавливались вместе как единое целое, но отделённое композиционно.

Наконечники поясов. ^

Эта категория изделий является наиболее малочисленной прежде всего потому, что с функционально-утилитарных позиций наличие на поясе металлического наконечника совсем не обязательно. Однако количественные характеристики этой группы украшений пояса ни в коей мере не занижают информативные возможности наконечников. В предлагаемый ниже описательный код для наконечников поясов включены значения 8 признаков: I — форма контура наконечника, II — поперечное сечение лицевой части наконечника, III — способ прикрепления наконечника к ремню, IV — технологические элементы отделки декора, V —центральный элемент орнамента (орнаментальные мотивы), VI — техника нанесения орнамента, VII — материал изготовления, VIII — продольное сечение наконечника.

I. Форма контура наконечника (рис. 15). В коде учтено значений признака. [так в тексте; по Рис. 15 должно быть: 35 значений]

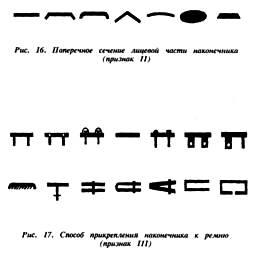

II. Поперечное сечение лицевой части наконечника (рис. 16). В коде учтено 5 значений признака.

1. Линия сечения — отрезок.

2. Отрезок, концы которого подчёркнуто загнуты (к ремню) под углом 45°.

3. Отрезок, концы которого плавно загибаются (к ремню).

4. Ломаная линия, образованная двумя равными отрезками, соединёнными концами под тупым углом.

5. Линия сечения — дуга.

III. Способ прикрепления наконечника к ремню (рис. 17). В коде учтено 14 значений признака.

1. Прикрепление внутренними шпеньками.

2. Прикрепление шпеньками, вставленными в отверстия наконечника, но не выступающими на поверхность его.

3. Прикрепление шпеньками, закреплёнными в специальных полуовальных выступах, расположенных на заднем конце наконечника.

4. На заднем конце наконечника имеется рамка, к которой внахлёст крепится ремешок.

|

|

|

|

5. Прикрепление гвоздиками с плоскими или фигурными шляпками, выступающими на лицевую поверхность наконечника.

6. Прикрепление при помощи петелек.

7. Прикрепление при помощи петелек и внутренних шпеньков.

8. Закрепление при помощи пасты.

9. Закрепляется при помощи внутреннего шпенька с накинутой на него шайбочкой, зажимающей ремень.

10. Закрепляется при помощи шпеньков, скрепляющих две одинаковые пластины наконечника, между которыми зажат ремень.

11. Наконечник — согнутая пополам пластина, зажимающая ремень посредством одной или нескольких заклёпок.

12. Две одинаковые пластины наконечника плоено спаяны на одном конце, но расщеплены на другом, где и зажимается при помощи заклёпки ремень.

13. Конец ремня закреплён заклёпкой внутри коробочки наконечника.

14. Пластина наконечника согнута в двух местах таким образом, что охватывая конец ремня, края пластины сходятся на его тыльной стороне. При этом шпеньков и гвоздиков может не быть вовсе.

IV. Технологические элементы отделки декора.

1. Обмотка проволокой.

2. Гофрированность.

3. Насечки.

4. Фасетирование.

5. Обтягивание фольгой.

6. Инкрустация.

7. Выпуклины-«жемчужины».

8. Скань.

9. Зернь.

V. Центральный элемент орнамента (орнаментальные мотивы). В коде учтено 8 значений признака.

1. Спираль.

2. Растительный.

3. Зооморфный.

4. Антропоморфный.

5. Квадрат.

6. Ромб.

7. Треугольник.

8. Окружность.

VI. Техника нанесения орнамента. В коде учтено 5 значений признака.

1. Отлитый.

2. Отштампованный.

3. Отчеканенный.

4. Прорезной.

5. Выгравированный (прочерченный).

VII. Материал изготовления. В коде учтено 4 значения признака.

1. Бронза.

2. Железо.

3. Серебро.

4. Золото.

Примечания к главе 3.

[1] Гарден Ж.-К. Теоретическая археология. С. 210.

[2] Дарвин Ч. Происхождение видов... С. 298.

[3] Ковалевская В.Б. Кавказ и аланы. М.: Наука, 1984. С. 114.

[4] Карамзин Н.М. История государства Российского. М.: Наука, 1989. Т. 1. С. 41.

[5] Гумилёв Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М.: Мысль, 1989. C. 54.

[6] Амброз А.К. Проблемы раннесредневековой хронологии... № 2. С. 98. Рис. 1.

[7] Генинг В.Ф. Хронология поясной гарнитуры I тысячелетия н. э. (по материалам могильников Прикамья) // КСИА. 1979. № 158. С. 97-98.

[8] Ковалевская B.Б. Поясные наборы Евразии IV-IX вв. Пряжки // САИ. 1979. Вып. E1-2. C. 5.

[9] Черных Е.Н., Кузьминых С.В. Древняя металлургия Северной Евразии. М.: Наука, 1989.

[10] Клейн Л.С. По поводу информации... С. 299.

[11] Щукин М.Б. Горизонт Рахны-Почеп: причины и условия образования // Культуры Восточной Европы I тысячелетия. Куйбышев: 1986. С. 26.

[12] Клейн Л.С. Понятие типа... С. 69.

[13] Малов С.Е. Енисейская письменность тюрков. М.-Л., 1952. С. 97.

(97/98)

[14] Ковалевская B.Б. Поясные наборы...

[15] Там же. С. 5.

[16] Генинг В.Ф. Хронология поясной гарнитуры...

[17] Распопова В.И. Основания для датировки металлических изделий из Пенджикента // КСИА. 1979. № 158.

[18] Айбабин AM. Салтовские поясные наборы из Крыма // СА. 1977. № 1.

[19] Ковалевская В.Б. К изучению орнаментики наборных поясов VI-IX вв. как знаковой системы // Статистико-комбинаторные методы в археологии. М.: Наука, 1970; она же. Башкирия и евразийские степи IV-IX вв. (по материалам поясных наборов) // Проблемы археологии и древней истории угров. М.: Наука, 1972.

[20] Амброз А.К. Проблемы раннесредневековой хронологии...; он же. Основы периодизации южнокрымских могильников типа Суук-Су // Древности славян и Руси. М.: Наука, 1988.

[21] Голдина Р.Д. Могильники VII-IX вв. на Верхней Каме // ВАУ. Вып. 9; она же. Хронология погребальных комплексов раннего средневековья в Верхнем Прикамье // КСИА. 1979. № 158; Голдина Р.Д., Королёва О.И., Макаров Л.Д. Агафоновский I могильник — памятник ломоватовской культуры на севере Пермской области // Памятники эпохи средневековья в Верхнем Прикамье. Ижевск: Изд-во УдГУ, 1980.

[22] Дмитриев А.В. Раннесредневековые фибулы из могильника на р. Дюрсо // Древности эпохи великом переселения народов V-VIII веков. М.: Наука, 1982.

[23] Краснов Ю.А. Безводнинский могильник. М.: Наука, 1980.

[24] Засецкая И.П. О хронологии и культурной принадлежности памятников южнорусских степей и Казахстана цинской эпохи // СА. 1978. № 1; она же. Некоторые итоги изучения хронологии памятников гуннской эпохи в южнорусских степях // АСГЭ. 1986. Вып. 27.

[25] Амброз A.К. Бирский могильник и проблемы хронологии Приуралья в IV-VII вв. // Средневековые древности евразийских степей. М.: Наука, 1980. С. 42.

[26] Голдина Р.Д. и др. Агафоновский I могильник... С. 48.

[27] Краснов Ю.А. Безводнинский могильник.

(98/99)

[28] Голдина Р.Д. Могильники VII-IX вв...

[29] Айбабин А.И. Салтовские поясные наборы...

[30] Генинг В.Ф. Памятники у с. Кушнаренково на р. Белой (VI-VII вв. н.э.) // Исследования по археологии Южного Урала. Уфа: 1977. С. 135.

[31] Засецкая И.П. Некоторые итоги изучения... С. 85.

[32] Амброз A.К. Восточноевропейские и среднеазиатские степи V — первой половины VIII в. // Степи Евразии в эпоху средневековья. Археология СССР. М.: Наука, 1981. С. 16.

[33] Там же. С. 17.

[34] Засецкая И.П. Некоторые итоги изучения... С. 85.

[35] Спицын А.А. Древности бассейнов рек Оки и Камы // MAP. 1901. № 25.

[36] Полесских M.P. Армиевский могильник // Археологические памятники мордвы первого тысячелетия нашей эры. Саранск.: Мордов. кн. изд-во, 1979.

[37] Васюткин С.М. II Ахмеровский курганный могильник позднесарматского времени // Исследования по археологии Южного Урала. Уфа: 1977.

[38] Краснов Ю.А. Безводнинский могильник.

[39] Старостин П.Н. Богородицкий могильник // СА. 1983. № 1.

[40] Спицын А.А. Древности бассейнов...

[41] Казаков Е.П. Новые материалы II-III четверти I тысячелетия новой эры в Закамье // Культуры Восточной Европы I тысячелетия. Куйбышев: 1986.

[42] Там же.

[43] Там же.

[44] Калинин Н.Ф., Халиков А.Х. Именьковское городище // МИА. 1960. № 80.

[45] Старостин П.Н. Памятники именьковской культуры // САИ. 1967. Вып. Д1-32.

[46] Спицын А.А. Древности бассейнов...; Шитов В.Н. Кошибеевский могильник (по материалам раскопок В.Н. Глазова в 1902 г.) // Вопросы этнической истории мордовского народа в I — начале II тысячелетия н.э. Саранск.: Мордовск. кн. изд-во, 1988.

(99/100)

[47] Спицын А.А. Древности бассейнов...

[48] Генинг В.Ф. Памятники у с. Кушнаренково...

[49] Старостин П.Н. Памятники именьковской культуры.

[50] Старостин П.Н. Именьковские могильники // Культуры Восточной Европы I тысячелетия. Куйбышев: 1986.

[51] Горюнова Е.И. Мари-Луговской могильник и селище // ПИДО. 1934. № 9-10; Халиков А.Х. Очерки истории населения Марийского края в эпоху железа // Труды Марийской археологической экспедиции. Йошкар-Ола: 1962.

[52] Богачёв A.В. Погребение VI века на юго-западе Татарии // Ранние болгары и финно-угры в Восточной Европе. Казань: 1990.

[53] Мажитов Н.А. Курганный могильник в д. Ново-Турбаслы // Башкирский археологический сборник. Уфа: 1959.

[54] Ключникова Р.М., Матвеева Г.И. Селище Ош-Пандо-Нерь // Древности Среднего Поволжья. Куйбышев: 1985.

[55] Генинг В.Ф., Стоянов В.Е., Хлебникова Т.А., Войнер И.С., Казаков Е.П., Валеев P.К. Археологические памятники у с. Рождествено. Казань: 1962; Генинг В.Ф. Селище и могильник с обрядом трупосожжения добулгарского времени у с. Рождествено в Татарии // МИА. 1960. № 80.

[56] Старостин П.Н., Петренко A.Г. О погребениях с остатками коня Рождественского V могильника // Новые памятники археологии Волго-Камья. Йошкар-Ола: 1984.

[57] Васюткин С.М. Салиховский курганный могильник конца IV-V в. в Башкирии // СА. 1986. № 2.

[58] Полесских M.P. Новые памятники древнейшей мордвы // Материалы по археологии и этнографии Мордовии. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1974.

[59] Казаков Е.П. Новые материалы...

[60] Полесских М.Р. Тезиковский могильник IV-V вв. // Исследования по истории, этнографии и археологии Мордовской АССР. Саранск: 1966.

[61] Генинг В.Ф. Тураевский могильник V в. н.э. (захоронения военачальников) // Из археологии Волго-Камья. Казань: 1976.

[62] Гольмстен B.B. Археологические памятники Самарской губернии // ТСА РАНИОН. IV. Москва: 1928.

(100/101)

[63] Спицын А.А. Древности бассейнов рек...

[64] Полесских M.Р. Шемышейский могильник селиксенского типа // КСИА. 1974. Вып.140.

[65] Старостин П.Н. Именьковская культура.

[66] Клейн Л.С. Понятие типа... С. 55-56.

[67] Розова С.С. Классификационная проблема в современной науке. Новосибирск: Наука, 1986. С. 214.

[68] Ковалевская В.Б. Проблемы классификации в зарубежной археологической литературе // СА. 1976. № 2.

[69] Клейн Л.С. Понятие типа...; и др.

[70] Клейн Л.С. Понятие типа... С. 55.

[71] Ковалевская В.Б. Поясные наборы...; Голдина Р.Д. Могильники VII-IX вв...; Айбабин А.И. Салтовские поясные наборы...; и др.

[72] Ковалевская В.Б. Поясные наборы... С. 10.

[73] Голдина Р.Д. Могильники VII-IX вв... С. 71.

[74] Фёдоров-Давыдов Г.А. Статистические методы в археологии. С. 192.

[75] Амброз А.К. Проблемы раннесредневековой хронологии... С. 107.

[76] Ковалевская В.Б. Центр анализа археологических источников во Франции CADA, Марсель // Статистико-комбинаторные методы в археологии. М.: Наука, 1970. С. 211-217.

[77] Ковалевская В.Б. Кавказ и аланы. С. 11.

[78] Ковалевская В.Б. Поясные наборы...