П.П. Азбелев

П.П. Азбелев

Раннесредневековые центральноазиатские вазы:

декор и контекст.

Наиболее эффектная группа глиняных сосудов из раннесредневековых южносибирских погребений — сделанные на гончарном круге вазы. Отточенность форм и изящество пропорций, сложная и разнообразная орнаментика, особая техника изготовления — всё это резко отличает вазы от сопровождающих их более или менее грубых лепных горшков.

Известны две основные разновидности ваз, обычно называемые кыргызскими и уйгурскими; но этнические определения часто неточны, спорны и некорректны, так что вернее говорить о минусинской и тувинской группах. Первые обнаруживают в могилах на чаатасах и синхронных им могильниках Минусинской котловины, вторые сосредоточены в катакомбах могильника Чааты I в Центральной Туве.

История изучения ваз невелика. Л.А. Евтюхова считала, что вазы, всего вероятнее, изготавливались на месте, а не ввозились откуда-то извне (Евтюхова 1948: 92-95). По С.В. Киселёву, техника изготовления и орнаменты ваз — южного, то есть китайского происхождения; появление ваз на Енисее он отнёс к VII в., а находки ваз на чаатасах поняты им как свидетельства китае-кыргызских связей (Киселёв 1951: 588-590).

Л.Р. Кызласов располагал уже не только минусинскими, но и тувинскими находками и мог сравнивать их. Автор решил, что те и другие примерно одновременны и равно восходят к прототипам хуннского времени. По его мнению, традицию изготовления круговых ваз принесли в Южную Сибирь из Центральной Азии в II-I вв. до н.э. гяньгуни (Кызласов 1969: 74-75). Но существование этой традиции на Енисее в первой половине I тыс. н.э. ничем не подтверждено, а современные данные не позволяют помещать гяньгуней на Енисее — это было джунгарское племя (Боровкова 1989: 62).

Позже в статье Л.Р. Кызласова и С.В. Мартынова (1986) был предложен опыт формализованного изучения раннесредневековых южносибирских сосудов, в том числе ваз. К сожалению, методы анализа не были должным образом продуманы. Не учтены ни орнаменты, ни ситуации обнаружения сосудов, ни асимметричность лепных горшков (часто весьма заметная — из нескольких профилей одного сосуда можно построить целую типологию). Авторы «выводят» минусинские вазы из таштыкской керамической традиции, а техника изготовления круговых сосудов, по мнению авторов, сохранялась с хуннского времени, никак не проявляясь в таштыкских материалах; но черепица с крыши здания близ Абакана, по тесту напоминающая круговые вазы и служившая зацепкой для суждений о круговом гончарстве на Енисее в начале н.э., не имеет отношения к истории глиняной посуды [1]. У авторов вышло, что кыргызы и уйгуры как бы обменивались традициями: вазы тувинской группы якобы восходят к минусинским, но кыргызские сосуды с налепами на венчике трактуются как влияние культуры могильников Чааты, по Л.Р. Кызласову — уйгурских (VIII-IX вв.), да ещё включены в тип, отнесённый к VI в.

Опыты формализованного анализа были продолжены в совместной монографии Л.Р. Кызласова и Г.Г. Король (1990). Исследовался прежде всего декор. Выделены технологические и территориальные группы; орнаменты классифицированы по «форме» и по способам нанесения; при этом композиции из оттисков штампа объединены с налепами на венчике, а версии зигзагообразного узора оказались в разных типах. Выводы исследования, основанного на столь некорректной классификации, вряд ли стоит учитывать. Интересно, что на сей раз орнаменты минусинских ваз уже выводятся из тувинских (с. 32) — вопреки результатам предыдущего эксперимента с формулами и графами.

(145/146)

Отмечу также обзор раннесредневековой южносибирской посуды в статье Ю.С. Худякова (1989). Выделена «чаатинская культура», одним из основных признаков которой оказываются, разумеется, круговые вазы; в остальном работа носит именно обзорный характер. Вопросы хронологии, как обычно у этого автора, не обсуждаются.

Никто из исследователей, обращавшихся к изучению ваз, не анализировал типолого-хронологическое соотношение разных групп, не интерпретировал их культурный контекст. Данная статья призвана частично восполнить этот пробел.

По ряду черт вазы тувинской группы, как уже отмечалось в литературе, близки хуннским, но есть и существенные различия. Хуннские вазы иначе украшены, их орнаменты богаче и сложнее. Формы и декор хуннских ваз (Давыдова 1985: 38-43) отличаются от раннесредневековых. Технологически хуннские вазы не выделяются из прочей посуды, а чаатинские, как и вообще раннесредневековые — наоборот, уникальны для своего культурного контекста. Возможно, чаатинские вазы в конечном счёте действительно восходят к хуннской традиции — но их разделяет ряд этапов типологического развития, не представленный пока в вещественном материале.

Минусинские («кыргызские») вазы подобного сходства с хуннскими уже не обнаруживают. Естественно предположить, что если линия развития ваз вообще едина, то типологически тувинские вазы старше минусинских и, возможно, непосредственно прототипичны им. Проверить это можно лишь путём сопоставления ваз тувинской и минусинской групп, независимого от сравнения с возможными хуннскими прототипами.

Минусинская группа.

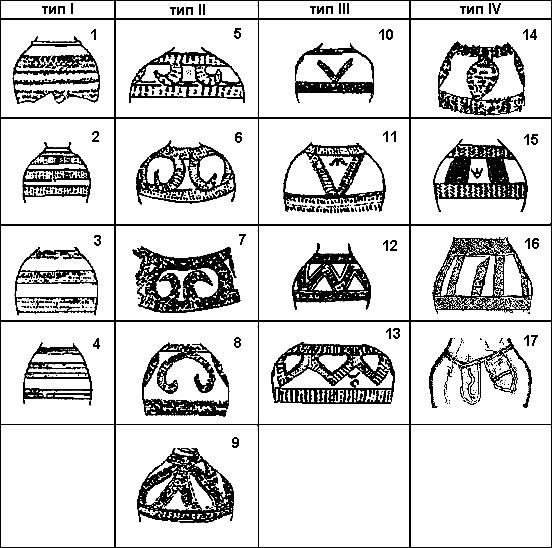

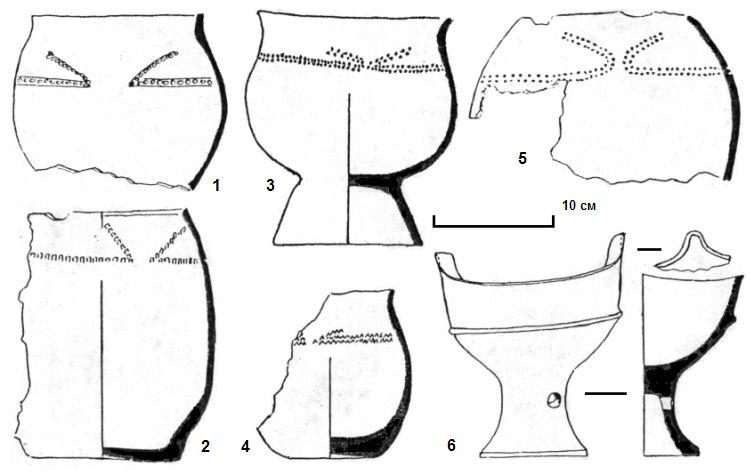

Орнаменты минусинских ваз едины по технике нанесения узора (очерченные полосы оттисков зубчатого цилиндрического штампа) и по размещению (всегда на верхней трети тулова, прямо под горлом, обычно между двумя опоясывающими полосами). Основанием классификации служит заполнение межполосного пространства. Выделяются четыре типа, или группы орнаментов; три из них вариабельны и серийны (линейные, волютовые и зигзагообразные узоры), четвёртая (с вертикальными элементами) выделена условно, без полной уверенности в типологическом единстве соответствующих узоров; уникальные орнаменты не классифицируются (Ил. 1).

Ил. 1. Орнаменты минусинских круговых ваз.

В кыргызской культуре наиболее распространены (и нигде более не встречены) волютовые и зигзагообразные узоры (типы II и III). Отсутствие аналогов за пределами Минусинской котловины требует искать истоки данных типов в более ранней местной — таштыкской [2] — орнаментике; подчеркну: речь идёт не о таштыкском происхождении минусинских ваз, а лишь об истоках двух типов орнамента.

Волюты, расходящиеся от точки разрыва опоясывающей полосы (чаще вверх, реже вниз), украшают многие таштыкские сосуды. Обычно на сосуде — лишь одна пара волют, выступающая как семантическая доминанта декора. Впрочем, известны сосуды, украшенные более чем одной такой доминантой: это сосуд с разнокультурного памятника Ай-Дай в Бейском районе Хакасии (Массон, Пшеницына 1994: фото на с. 17), а также сосуды с чаатасов Уйбатского (Археологические исследования… 1941: 313, табл. XLVIII, 2) и Тепсейского (Грязнов 1979: 95, рис. 55 а: 14) [3]. Всё это сосуды на поддонах, причём айдайский сосуд имеет на поддоне подтреугольные прорези, то есть эти необычные сосуды, в сущности, имитируют металлические котлы с прорезными поддонами, а удвоение пар волют на таштыкских глиняных «котлах» — попытка воспроизвести обычными для местной керамики способами декор металлических котлов. Котлы — редкость в таштыкских склепах, зато их много в кокэльских и чаатинских могилах. В таштыкской орнаментике перепутались два типа декора — узор с доминирующей парой волют-«усов» и имитация декора металлических котлов. Сходное смешение традиций могло происходить и в культуре могильников Чааты, и в кокэльской культуре; но главное в том, что эти сосуды сближают таштыкский «орнамент с доминантой» и декор минусинских ваз.

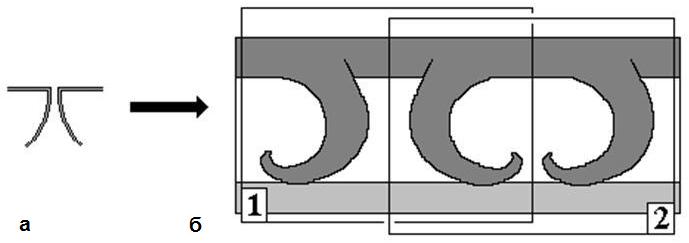

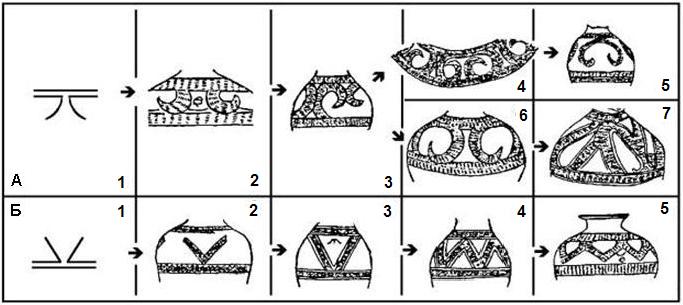

При увеличении числа пар симметричных волют уплотняемый узор трансформируется: волюты соседних пар, расположенных близко одна от другой, читаются уже как отдельный элемент, образуя «закрытую» композицию, со временем замещающую исходную «открытую» (Ил. 2). Развитие этой тенденции приводит к появлению совершенно нового орнамента, в наиболее полном виде воплощённого на вазах с Ташебинского и Уйбатского чаатасов, по вещам относящихся к числу поздних (Ил. 3, А, 1-7).

Ил. 2. Механизм трансформации мотива парных волют в кыргызской культуре: а — исходный таштыкский орнамент; б — кыргызский вазовый орнамент, сложившийся при переносе декора с лепного сосуда на круговой: 1 — элемент, воспринимаемый как раппорт в начальной фазе трансформации; 2 — элемент, воспринимаемый как раппорт во второй фазе.

Основой для понимания происхождения и развития зигзагообразного узора минусинских ваз является уникальная находка из центральной могилы соор. № 5 Арбанского чаатаса — ваза, имеющая декор в виде трёх угловидных фигур (Ил. 1, 10). С одной стороны, это утроение таштыкских «усов», а с другой — этот орнамент связан

(146/147)

Ил. 3. Развитие волютового (А) и зигзагообразного (Б) декора минусинских ваз.

с классическим зигзагообразным узором минусинских ваз через редкий промежуточный вариант, представленный находками с Обалых-биля и из Теси. Выстраивается ряд (Ил. 3, Б, 1-5), имеющий три безусловные хронологические привязки. Во-первых, это в целом более ранняя дата таштыкских традиций по сравнению с кыргызскими; во-вторых, это сравнительно ранняя дата Арбанского чаатаса (об этом ниже); в-третьих, это дата типологически позднейшей капчальской вазы, определяемая по вещам не ранее IX, а может быть, и Х века.

Как волютовые, так и зигзагообразные узоры ваз восходят к разновидностям одного таштыкского орнамента. Типологически ранняя арбанская ваза, открывающая эволюционный ряд кыргызских зигзагообразных узоров, найдена в одной из могил единовременного комплекса, образуемого таштыкским склепом и четырьмя оградами. Среди сосудов из арбанского склепа больше всего было горшков именно с этим орнаментом (Ил. 4); преобладание узора с семантической доминантой в виде симметрично развёрнутых волют или «лучей» (спрямлённых волют) уже само по себе указывает на относительно позднюю дату арбанского склепа по сравнению с классическими таштыкскими памятниками; возможно, этот признак и в целом имеет датирующее значение. Также подтверждается вывод Л.А. Евтюховой о местном производстве минусинских ваз.

Характер изменений декора показывает, что гончары — изготовители ваз, хотя и были знакомы с местной орнаментикой, но не понимали значения тех или иных традиционных элементов декора, знали только, что вот этот элемент почему-то важен. Прежде всего на вазах появились самые распространённые (судя по арбанским материалам) в это время таштыкские орнаментальные мотивы, имеющие к тому же прямые соответствия в кокэльской и чаатинской традициях. Принцип изменения орнамента при переносе его с лепных сосудов на круговые очевиден: вращение гончарного круга диктует мастеру ритмичность узора, и при стремлении подчеркнуть, усилить значение традиционно важного элемента путём его повторения — семантическая доминанта декора превращается в раппорт. Семантика орнамента, ранее требовавшая от мастера точного следования канону, уступает место внешней эстетике и завершённости композиции.

Логика развития декора требует поместить вазу со сложнофигурным декором из центральной могилы кург. 6 Койбальского чаатаса (Ил. 8, 2) и неопубликованную вазу с лямбдаобразными фигурами (раскопки А.И. Поселянина, могильник Белый Яр близ Изыха) между третьим и четвёртым этапами типологического развития — соединение традиции ваз с таштыкским орнаментальным каноном уже произошло, но стандарты декора ещё не устоялись, идёт что-то вроде творческого поиска (явление, сходное с разнообразием стремян в могильнике Кудыргэ).

Быстрота, с которой минусинские гончары забыли семантику декора; уникальность способа изготовления ваз для Минусинской котловины; необычно высокое качество ваз на фоне лепной керамики кыргызского времени; корреляция ваз с оградами чаатасов и со всадническими могилами, не имеющими таштыкских прототипов, — всё это, вместе взятое, однозначно указывает на исходную инородность круговых ваз для культуры минусинских племён и полностью подавляет теории о местном происхождении данной керамической традиции. Более того: характер трансформации декора, вытеснение большинства таштыкских форм и орнаментов, появление вместе с вазами новых типов лепных сосудов и погребально-поминальных памятников, несомненная престижность ваз

(148/149)

в кыргызской ритуальной иерархии типов — всё это говорит о появлении на Среднем Енисее переселенцев, господствовавших политически и культурно.

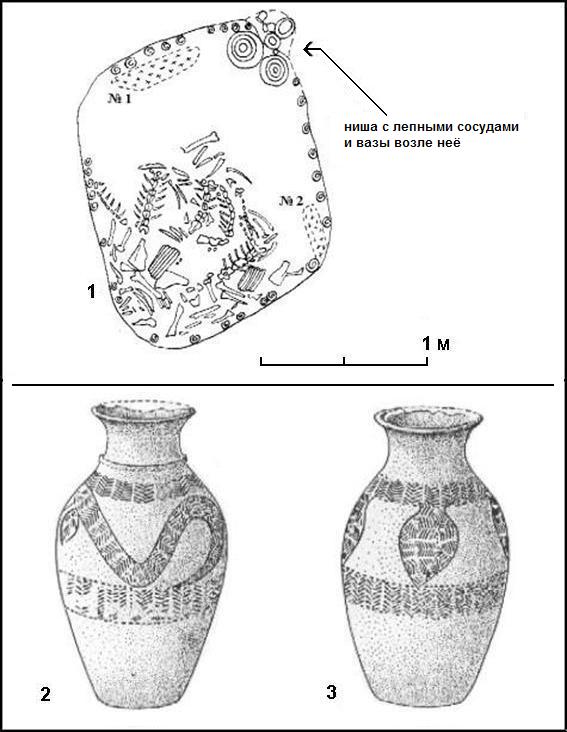

Ил. 4. Некоторые сосуды из склепа Арбанского чаатаса (рис. автора).

Была ли среди источников инноваций культура могильников Чааты? Ответить можно, лишь обратившись к вазам тувинской группы, имея в виду проблему соотношения разных групп ваз и ища указания на типогенетические связи с ясной направленностью (уже не только в керамическом материале).

Тувинская группа.

Признаки, общие для всей тувинской группы:

1. Интенсивное вертикальное лощение, «каннелирование» тулова, восходящее, всего вероятнее, к хуннской традиции.

2. Опоясывающая полоса оттисков штампа в зоне наибольшего расширения тулова.

3. Сетчато-ромбический рисунок оттисков штампа.

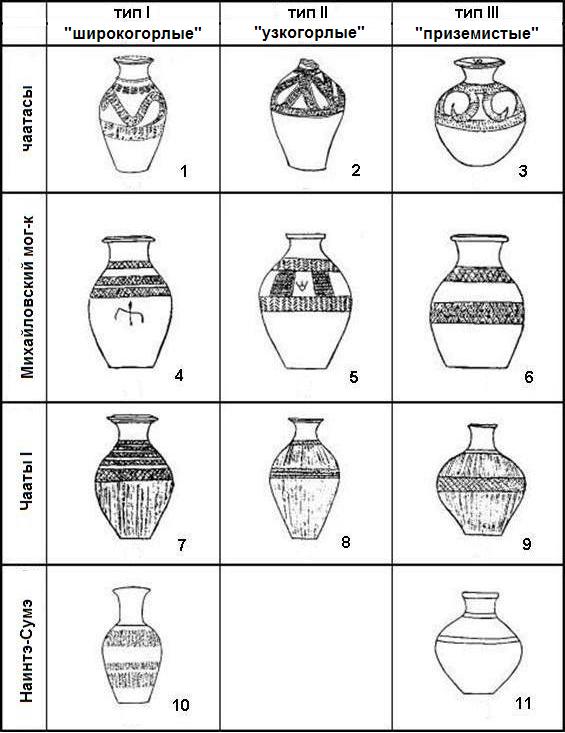

Сосредоточенность и очевидная хронологическая близость тувинских ваз не позволяют строить эволюционные ряды, но варианты пропорций и декора, в отличие от минусинской группы, коррелируют, и можно классифицировать вазы по комплексным основаниям. Выделяются три типа тувинских ваз (Ил. 5, 7-9), каждый из которых имеет частичные соответствия за пределами Тувы (Ил. 5, 1-6, 10, 11):

Тип 1. Диаметры горла и дна относятся как 8:10 («широкогорлые»). Нижняя половина тулова «каннелирована», верхняя треть покрыта несколькими опоясывающими полосами оттисков штампа. Тулово расширено в верхней трети. Наибольший диаметр тулова в полтора раза меньше высоты (яйцевидное тулово).

Тип 2. Диаметры горла и дна относятся как 6:10 («узкогорлые»). «Каннелирована» как верхняя, так и нижняя половины тулова. Зона лощения ограничена сверху узкой полосой оттисков цилиндрического штампа. Тулово расширено в средней части. Наибольший диаметр тулова в полтора раза меньше высоты (яйцевидное тулово).

Тип 3. «Приземистые». По декору идентичны типу 2, но отличаются пропорциями — диаметр тулова равен его высоте (округлое тулово).

В таблицу как отдельные группы включены вазы из склепов Михайловского могильника на р. Кие (Мартынова 1976) и вазы из разрушенных погребений у буддийской кумирни Наинтэ-Сумэ в Монголии, в среднем течении р. Толы (Боровка 1927). Вазы из Монголии близки тувинским, но заметно грубее — возможно, это подражания. Вазы Михайловского могильника по пропорциям ближе к тувинской группе, а по орнаментам — к минусинской. Малочисленность этих находок не позволяет делать далеко идущие выводы, но ясно, что таштыкцы и, условно говоря, «изготовители ваз» существовали в едином социуме, раз их можно было вместе хоронить.

Из групп, представленных на ил. 5, дальше всего от чаатинского стандарта ушли минусинские вазы — представлены аналогии всем тувинским вариантам пропорций, но зависимости между пропорциями и декором нет; неспецифические признаки минусинских ваз в целом повторяют традиции тувинской группы, но с утратой принципов компоновки элементов и с добавлением специфических признаков местного происхождения. Очевидно, что

(149/150)

минусинская традиция по сравнению с тувинской типологически «моложе», но это ещё не говорит о том, что на минусинскую традицию повлияла именно чаатинская: не исключено и независимое заимствование из некоего третьего центра.

Ил. 5. Типы ваз тувинской группы (7, 8, 9) и соответствия им из других регионов. Масштаб разный.

Проясняется это разбором ситуаций обнаружения ваз. Опорным памятником здесь служит могильник Чааты I. В могильнике Чааты II ваз нет, но в силу однокультурности этих курганных групп привлекать его материалы можно.

В составе могильников представлены два варианта катакомб. В 11 случаях погребённый лежит головой влево от входа в камеру и ориентирован между СЗЗ и СВ (вариант 1). Ни в одной из этих могил нет сосудов с «усами». В 19 случаях погребённый уложен головой вправо от входа в камеру и ориентирован между СВ и ССВ (вариант 2). Именно в этих могилах найдены три из четырёх железных котлов. Это деление погребений — не половозрастное; вероятно, оно отражает какие-то социальные различия. Сосуды размещаются в особых нишах близ головы погребённого со стороны дромоса.

Набор посуды был регламентирован. Из 7 круговых ваз 4 найдены с лепными баночными сосудами, 3 — с металлическими котлами. Из 7 сосудов с «усами» 6 были единственными сосудами в погребении, один стоял

(150/151)

с простым баночным горшком. Вазы ни разу не встречены вместе с сосудами с «усами», котлы не совмещались с баночными сосудами. Ваза стоит либо с котлом, либо с баночным сосудом; сосуд с «усами» — либо один, либо с банкой. В нетипичной позиции стоит либо ваза, либо сосуд с «усами». В целом — налицо чёткая иерархия жертвенных сосудов. К высшему рангу относились вазы и сосуды с «усами»; показательна лепная имитация вазы, украшенная несколькими парами волют-«усов» — как бы гибрид обеих престижных форм, «зародыш» будущей минусинской традиции (Кызласов 1969: 68, рис. 17, 1). К низшему рангу относились баночные сосуды и котлы, причём приведённая группировка катакомб показывает, что и на этом уровне существовали какие-то различия между умершими, проявившиеся в разнообразии керамических наборов [4].

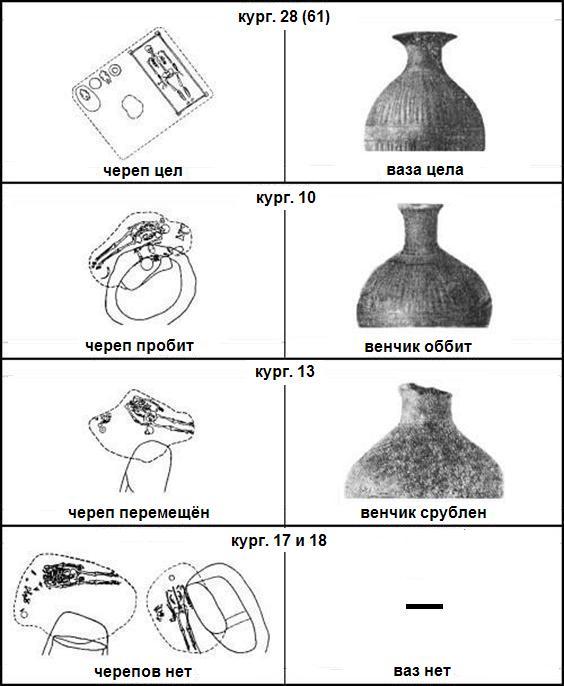

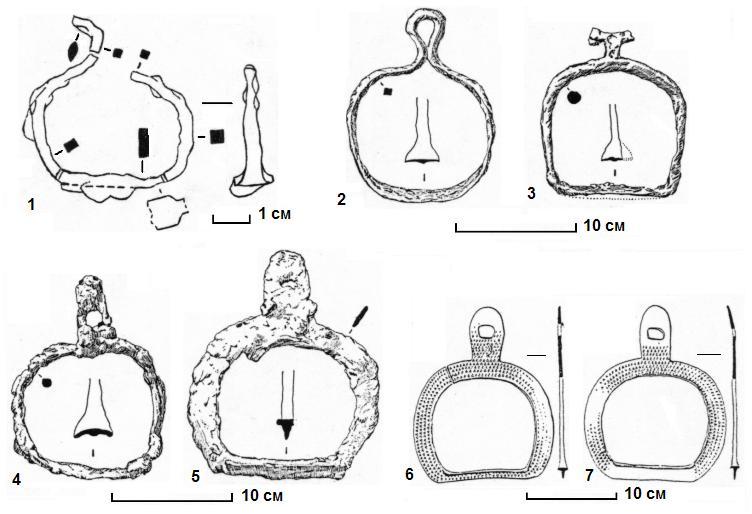

Некоторые вазы перед помещением в могилы были намеренно повреждены. Этот ритуал применялся в строго определённых случаях. В кург. 10 погребена убитая женщина (часть черепа отсечена) — у вазы, стоявшей в этой могиле, венчик аккуратно оббит по кругу, и стоит эта ваза не в нише, а у входа в камеру. В кург. 13 погребение обезглавленного мужчины сопровождается вазой со срубленной горловиной; ваза стоит в нише, а череп найден у входа в камеру. В кург. 17 и 18 погребены обезглавленные мужчины, причём головы на момент похорон отсутствовали — нет и ваз. Все эти могилы не были ограблены в древности. Открывающаяся закономерность явно не случайна: степень повреждения вазы соотносилась с характером ранения, от которого умер погребённый. (Ил. 6).

Ил. 6. Соответствие состояния черепов погребённых и ваз в непотревоженных захоронениях могильника Чааты I.

Эти обстоятельства позволяют заключить следующее.

Во-первых, чаатинские материалы отражают сложную, детально разработанную систему похоронных ритуалов. Могильники Чааты I-II представляют древнюю культуру с устоявшимися ритуальными нормами, сложившуюся за пределами Тувы и принесённую сюда сплочённой группой мигрантов. При переселении чаатинцы сохранили свои обычаи; их проявления в южносибирских культурах могут быть лишь свидетельствами чаатинских влияний (а не наоборот).

Во-вторых, соответствие степени повреждения ваз характеру смертельного ранения, увязка помещения в могилу вазы с наличием и состоянием головы погребаемого — свидетельствуют о глубокой сакрализованности ваз как типа сосудов. Скорее всего, близкие вазам по ритуальному рангу сосуды с «усами» в представлениях чаатинцев тоже были, так сказать, «антропоморфны». [5]

Соотношение групп.

Минусинские вазы повреждены практически всегда, и преднамеренность повреждений часто безусловна. Это либо срубленное горло, либо сколотый с одной стороны край венчика; по сравнению с чаатинской нормой эти действия производились небрежно. Трупосожжение, распространённое у кыргызов, не позволяет изучить соотношение повреждений ваз и обстоятельств смерти погребённых, но показательно, что норма, применявшаяся в чаатинских обрядах выборочно, у кыргызов стала почти всеобщей. Это указывает на деструктивную имитацию чаатинской традиции с утратой её понимания.

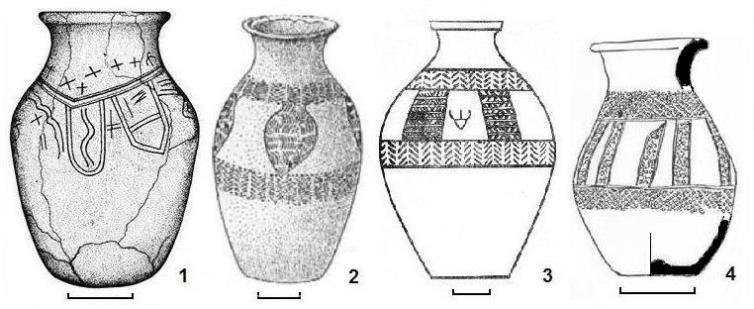

Следует заметить, что «антропоморфизм» ваз у кыргызов распространялся и на их лепные имитации. Представленный на одной из койбальских ваз редкий тип орнамента со «свисающими» вертикальными элементами (Ил. 7, 2) понятен благодаря лепной вазе из кург. 79 могильника Маркелов Мыс II (Ил. 7, 1) на которой сходные элементы имеют собственный декор, воспроизводящий орнаменты ременных наконечников; композиция в целом «читается» как изображение пояса с подвесными ремешками — непременной части костюма того времени [6]. Возможно, вазы с «линейной» версией этого декора — круговая ваза из склепа Михайловского могильника, одном из позднейших таштыкских памятников (Ил. 7, 3) и мелкая лепная имитация из могильника Над Поляной

(152/153)

второй половины IX в. (ГЭ ОАВЕС 2580/3; ил. 7, 4) [7] — типологически позже маркеловской и койбальской. Таким образом, можно предварительно наметить эволюцию узоров IV типа — с вертикальными элементами (Ил. 7, последовательность 1-2-3-4). В таштыкской и тувинской орнаментике лепных сосудов тоже есть версии декора со «свисающими» элементами, но их связь с узором, воспроизводящим реальные пояса, не столь очевидна, чтобы включать соответствующие сосуды в реконструируемый эволюционный ряд.

Ил. 7. Вазы с декором IV группы. 1 — Маркелов Мыс II (по О.А. Митько), 2 — Койбальский чаатас (по Л.Р.Кызласову и Г.Г.Король), 3 — Михайловский могильник (по Г.С. Мартыновой), 4 — Над Поляной (рис автора). Масштабные линейки по 5 см.

Серия чаатинско-кыргызских аналогий, связанных с керамикой, весьма показательна:

1. Комплекты кыргызской посуды в целом близки чаатинским — ваза (круговая или лепная) плюс один-три лепных горшка на каждого погребённого в центральной могиле.

2. В кург. 6 Койбальского чаатаса близ северного угла в одной из стен могилы была устроена прикрытая тыном ниша, в которой стояли четыре горшка, а рядом — две вазы; в могиле было, соответственно, два погребения (Ил. 8). Полное отсутствие местных аналогов или прототипов позволяет видеть здесь след прямого влияния чаатинского стандарта.

Ил. 8. Койбальский (Утинский) чаатас, кург. 6. План могилы и вазы из неё (по Л.Р. Кызласову и Г.Г. Король).

3. На Арбанском чаатасе зафиксировано нетипичное для кыргызских могил размещение сосудов на ступеньке вдоль продольной стенки ямы, а также сходным образом, но на плоском дне, как бы обозначая ступеньку (соор. №№ 6 и 7) — ещё один «отпечаток» культуры могильников Чааты, где подобное размещение сосудов представлено в системе.

4. Следует указать и вазу из детской мог. 25 Соколовского разъезда (Вадецкая 1999: табл. 7, 4); она необычна вертикальной приплюснутостью и налепными шишечками, посаженными поверх волютового декора типа ил. 3, А, 6. Такие же налепы представлены и на чаатинской керамике (Кызласов 1969: 71, рис. 20, 4).

5. В том же ряду — очень интересные и точные наблюдения о сходстве кыргызских лепных сосудов, мало напоминающих таштыкскую керамику, с чаатинскими и кокэльскими горшками (Панкова 2000: 97).

К аналогиям «керамической серии» добавляются и другие кыргызско-чаатинские параллели. На Арбанском чаатасе ограда № 4 имела с севера пристройку — небольшой жертвенник. Для кыргызов это необычно, а чаатинские курганы всегда имели жертвенник в северной поле. В ограде № 2 чаатаса Новая Чёрная и в могиле упомяну-

(153/154)

той арбанской ограды № 4 зафиксировано размещение железных ножа и кинжала под черепом погребённого; на Среднем Енисее аналогов такому обычаю нет, а для могильников Чааты это — одна из ритуальных норм.

Все сопоставляемые признаки нетипичны для кыргызской культуры и, наоборот, стандартны для культуры могильников Чааты I-II; отсюда следует, что чаатинцы оказали некоторое влияние на процессы культурного развития, шедшие в кыргызском обществе на Среднем Енисее. Это происходило одновременно и, скорее всего, в связи с культурными влияниями других групп, строивших оградки юстыдского и уландрыкского типов по классификации В.Д. Кубарева (подробно об этом см.: Азбелев 1990: 10-12). У кыргызов эти заимствования смешались и были переосмыслены в духе местных традиций, причём понимание внутренних связей воздействовавших культур было вскоре утрачено — влияние было хотя и мощным, но недолгим. Эти инновации не просто обогатили местную культуру, они способствовали глубокому её преобразованию и породили типы, определившие своеобразие классической кыргызской культуры — вазы и ограды чаатасов.

Как датируются эти процессы?

Хронология могильников Чааты I-II дискуссионна. Л.Р. Кызласов счёл их кладбищами уйгурских гарнизонов Шагонарских городищ (Кызласов 1969: 74-77; 1979: 158), но, как отметила ещё А.А. Гаврилова (1974: 180), уйгуры кочевали, а чаатинские материалы не содержат явных указаний на кочевой образ жизни. Другие авторы, не оспаривая предложенной Л.Р. Кызласовым даты, связывали эти могильники не с уйгурами, а с каким-то зависимым племенем (Худяков, Цэвендорж 1982: 74-77; Савинов 1984: 87-88). Д.Г. Савинов, опираясь на чаатинско-кокэльские аналогии, предположил, что чаатинские катакомбы могли быть оставлены сохранившимися до уйгурского времени кокэльцами (Савинов 1987: 28-29; Савинов 2005а: 248-249). [8] О.Б. Варламов (1987) по сходству чаатинских катакомб с сарматскими датировал Чааты первой половиной I тыс., а Ю.С. Худяков отнёс этот комплекс ко времени «до образования Первого каганата и широкого распространения... древнетюркского предметного комплекса» (Худяков 1989: 142). Таким образом, разброс датировок — от I-V до VIII-IX вв.

В основе этого разнобоя — отсутствие среди чаатинских материалов прямо датирующих находок [9] и общая неразработанность методов датирования в южносибирской археологии. Между тем история региона в целом известна неплохо, и кажется разумным использовать это обстоятельство.

Нет сомнений в том, что чаатинцы — пришельцы в Туве; чаатинско-кокэльские параллели требуют особого изучения, но ещё не дают повода говорить об этнокультурной преемственности. Могильники Чааты многими аналогами связываются с Восточным Туркестаном и Средней Азией, причём сопоставимые культурные явления обыкновенны для Туркестана и исключительны для Тувы и вообще Южной Сибири. Малочисленность чаатинских могил косвенно свидетельствует о краткости искомого промежутка времени. Как было показано, пришельцы из Туркестана повлияли на сложение культуры енисейских кыргызов — а в том, что кыргызская культура сложилась не позднее второй половины VII в., сомневаться не приходится.

Крупные переселения восточнотуркестанских племён в Центральную Азию имели место в первой четверти VII в., когда телеские племена, т. н. гаогюйские поколения, бежали от истребления, назначенного им правителями Западного каганата. Крупнейшие из этих племён — сиры, кит. сйеяньто, и уйгуры, кит. хойху, — поочерёдно создавали в Монголии свои ханства, причём сиры держали у кыргызов своего наместника-эльтебера. Можно с высокой долей уверенности считать, что появление чаатинцев-туркестанцев в Туве, их недолгое там пребывание и влияние на минусинские племена связаны с кратким периодом сирского господства в Центральной Азии в 630-646 гг. В целом же могильники Чааты I-II, а значит, и влияния представленной ими культуры на минусинские племена, могут быть датированы второй третью VII в. (подробнее о датировке и происхождении культуры могильников Чааты I-II см.: Азбелев 1991).

Эту датировку подкрепляют материалы Арбанского чаатаса, где найдена типологически ранняя ваза и отмечены признаки чаатинского влияния. Одновременность основных арбанских сооружений установлена планиграфически: четыре типологически ранние кыргызские ограды образовывали единый погребально-поминальный комплекс (см. подробно: Азбелев 1990: 10 и прим. 19 на с. 17), вплотную примыкавший к таштыкскому склепу (хорошо сохранившиеся кладки ограды № 4 и склепа возведены на расстоянии менее полуметра друг

(154/155)

от друга с одного уровня). Это особенно важно, ибо в склепе найдена миниатюрная железная модель стремени (Ил. 9, 1) со стержневым корпусом и с чётко проработанной плоской, а главное — широкой подножкой, не древнее VII в. [10] Приведённые выше арбанско-чаатинские параллели позволяют, в свою очередь, утверждать, что могильники Чааты I-II не позднее Арбанского чаатаса, то есть, учитывая дату стремечка и исторические обстоятельства, не моложе VII в., чем окончательно снимается и без того неосновательная версия об их уйгурской принадлежности. Кыргызские аналогии чаатинским материалам следует расценивать как материальное подтверждение летописного сообщения о том, что сиры держали на Енисее эльтебера «для верховного надзора» над кыргызами. Но вряд ли можно связывать могильники Чааты I-II непосредственно с сирами; скорее, нужно согласиться с теми, кто видит в чаатинцах второстепенную группу.

Ил. 9. Модель стремени из склепа Арбанского чаатаса в контексте ранней истории стремян. 1 — Арбанский чаатас, склеп (рис. автора); 2-5 — Кудыргэ (по А.А. Гавриловой); 6, 7 — Улуг-Хорум, впускное погребение № 1 (по В.А. Грачу).

[ Комментарий см. в прим. 10 к этой статье. ]

Таким образом, вазы могильников Чааты I-II (вторая треть VII в.) типологически и хронологически предшествуют аналогичной кыргызской традиции, объединившей заимствованное у чаатинцев гончарное производство с элементами таштыкской орнаментики.

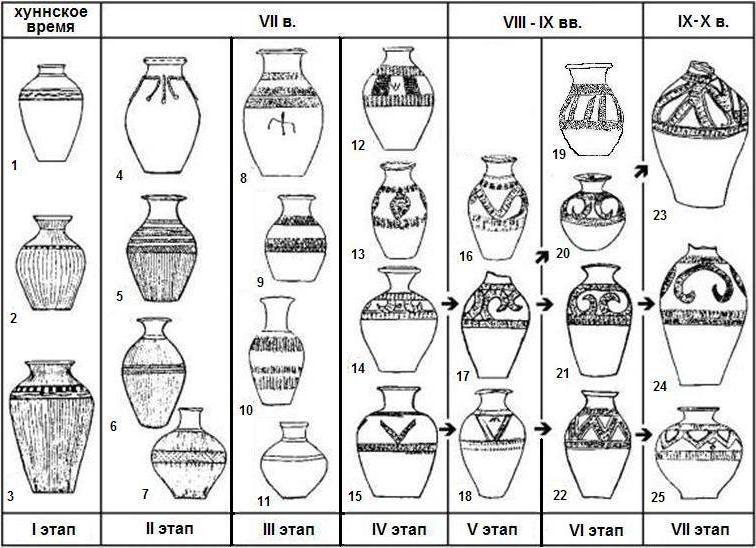

История раннесредневековых центральноазиатских круговых ваз (см. сводную таблицу на ил. 10) здесь лишь намечена на самом общем уровне. Хочется верить, что появятся новые находки — на Енисее, в Монголии, в Кемеровской области и, конечно, в Туркестане, где традиция изготовления ваз, вероятно, и сохранялась с хуннского до древнетюркского времени. Именно этим ожидаемым находкам предстоит связать круговые сосуды хуннской и древнетюркской эпох в единый хронологический ряд.

Наиболее перспективное направление дальнейшего изучения ваз — анализ их технологических свойств: сличение оттисков штампов (при изготовлении минусинской вазы обычно использовалось не менее двух цилиндрических штампов диаметром около 1-1,5 см) и отпечатков шипа гончарного круга на донцах — это может помочь при синхронизации сосудов; не исключено, что интересные результаты даст подробный анализ профилей венчиков. Несомненно, раннесредневековые центральноазиатские вазы подарят своим исследователям ещё немало важных и интересных открытий.

Ил. 10. Этапы развития раннесредневековых центральноазиатских ваз (даты указаны ориентировочно): 1-3 — Иволгинский комплекс (по А.А. Давыдовой); 4-7 — Чааты I (по Л.Р. Кызласову); 8, 9, 12 — Михайловский могильник (по Г.С. Мартыновой); 10, 11 — Наинтэ-Сумэ (по Г.И. Боровке); 13-25 — минусинские чаатасы и другие кыргызские могильники (по Л.А. Евтюховой, С.В. Киселёву, Л.Р. Кызласову, В.П. Левашовой, Ю.С. Худякову; также рис. автора). Масштаб разный.

[1] См. об этом здании: Вадецкая 1999: 71-72, 193-195, 243-244. Там же — литература вопроса. Из новых работ следует указать статью А.А. Ковалёва с весьма необычной и крайне дискуссионной интерпретацией этого памятника (Ковалёв 2007).

[2] Следует иметь в виду, что понятием «таштыкская культура» (или «эпоха») по привычке объединяют разнокультурные памятники — грунтовые могилы оглахтинского типа (I-V вв.) и склепы, «могилы с бюстовыми масками» по Теплоухову (V в. и позднее). В этой статье под «таштыкскими» подразумеваются лишь традиции культуры склепов.

[3] Эта особенность двух сосудов с Тепсея и Уйбата, не отражённая в публикациях, обнаружена при изучении эрмитажных коллекций и архивов С.В. Панковой.

[4] Керамический комплекс могильников Чааты I-II, безусловно, гораздо сложнее, чем представлено здесь, и его подробное изучение остаётся отдельной перспективной задачей. Например, очень интересны лепные сосуды с частичным лощением (только верхней половины тулова, то есть сходно с размещением орнамента на круговых вазах), а также некоторые не упомянутые здесь орнаменты. Вместе с тем ситуационная связь этих сосудов с вазами не прослеживается, а потому они не включены в реконструируемую здесь ритуальную иерархию керамических форм.

[5] Соотносимость сосуда с головой подчёркивается ситуацией в кург. 18 могильника Чааты I, где на месте отсутствующей головы погребённого стоял небольшой сосудик. Возможно, в этой связи следует вспомнить известный по летописям обычай хуннов изготавливать чаши из голов убитых врагов. Обычай же ритуального повреждения сосудов известен и в других регионах, например, в Приамурье (Медведев 1991: 23). Учитывая «антропоморфизм» престижных сосудов, можно предполагать, что их ритуальное повреждение отражает обряд, родственный гипотетически реконструируемому обычаю повреждать после тризны каменные изваяния (Кубарев 1984: 77-78).

[6] Публикатор этого сосуда считает его «моделью мироздания», в которой «расположение и сочетание знаков позволяет предположить их астральную интерпретацию. Кресты — как эманация звёзд, солнца и душ в круговороте жизни и цикличности перерождения» (Митько 2002). Мне представляется, что семантика декора несколько проще.

[7] Я с бесконечным уважением и благодарностью вспоминаю М.П. Завитухину, руководившую моим знакомством с сибирскими коллекциями Государственного Эрмитажа.

[8] Из указанных Д.Г. Савиновым чаатинско-кокэльских аналогий следует отвести сравнение чаатинских катакомб и кокэльских подбоев: это разные типы могил, сходство тут лишь по факту усложнённости ямы.

[9] Определённый интерес представляет пряжка из кург. 7 (65) могильника Чааты I (Кызласов 1969: 73, рис. 22: 11); округлые боковые вырезы на пластинчатом щитке-обойме сопоставимы со сходным элементом оформления кудыргинских ременных накладок из мог. 4 (Гаврилова 1965: Табл. X, 15, 16). Но, несмотря на хронологическую близость могильников Чааты I-II и Кудыргэ, это сходство имеет всё же не датирующее, а чисто типогенетическое значение и должно анализироваться в ином контексте.

[10] Д.Г. Савинов датировал арбанскую модель «условно V-VI вв.» (Савинов 1996: 17-20), затем — VI-VII вв. (Савинов 2005: 132-133). Ширина подножек при этом не только не считалась датирующим признаком, но и вовсе не учитывалась — даже на рисунках боковые виды стремян не приводятся. Между тем у всех ранних цельнометаллических стремян подножки либо брусковидные, либо тавровые, либо плоские, но всегда узкие, а корпус пластинчатый (Ил. 9, 6, 7); первые стремена с широкой подножкой и стержневым корпусом — в кудыргинских могилах второй четверти VII в., вместе с типологически более ранними (Ил. 9, 2-5; уточнённую датировку могильника Кудыргэ см.: Азбелев 2000). Отмечу, что датировка арбанской модели не зависит от того, восходят ли железные петельчатые стремена к ременным, как считают некоторые авторы. Даже если и восходят — металлическая модель воспроизводит тип металлических же стремян, иначе она была бы исполнена в ином материале.

Литература

Азбелев П.П. К исследованию культуры могильника Кудыргэ на Алтае. // Пятые исторические чтения памяти Михаила Петровича Грязнова. ТД Всеросс. науч. конф. (Омск, 19-20 октября 2000 г.). Омск: ОмГУ, 2000. С. 4-6.

Боровка Г.И. Археологическое обследование среднего течения р. Толы. // Северная Монголия. Т. II. Предварительные отчеты лингвистической и археологической экспедиций о работах, произведённых в 1925 году. Л.: 1927. С. 43-88.

Грязнов М.П. Таштыкская культура. // Комплекс археологических памятников у горы Тепсей на Енисее. Новосибирск: 1979. С. 89-146.

|