О.А. МитькоСемантика сосуда из тюркского погребения могильника Маркелов Мыс II.// История и культура Востока Азии. Том 2. Новосибирск: 2002. С. 127-134.Оригинал этой публикации на сайте Sibirica

Керамика относится к наиболее массовой категории археологического материала, позволяющей не только проследить особенности и ход культурно-исторического процесса в регионе, но и являющейся порой главным критерием для выделения этно-социальных образований различных уровней. Причем ключевую роль в исследовательской процедуре играет типолого-функциональный подход, направленный на выделении морфологических, технологических и орнаментальных признаков, столь необходимых при диагностике культурных инноваций, но явно недостаточных при подходе к керамике, как к источнику для реконструкции мировоззрения архаических обществ. Это становится особенно очевидным при анализе керамики, входящей в состав погребального комплекса, понятие которого уже само по себе настолько многогранно, что не позволяет однозначно интерпретировать встречающуюся в погребениях посуду лишь исключительно в ее «условно-бытовом» значении, как ёмкость необходимую для помещения загробной пищи умершему. Отношение к погребальному комплексу как сакральному объекту требует выявления смысловых значений отдельных его элементов, включая и инвентарь, по тем же принципам, которые применяются для любой знаковой системы. Однако понимание этого исследовательского принципа не является гарантией его успешного применения. Изучение семантики погребений остается пока еще делом случайным, а ее результатам, в силу ряда различных причин, редко придается серьезное значение. Во многом это связано с тем, что семантическая интерпретация, при всей ее привлекательности, не является окончательной и бесспорной и имеет свои логико-аналитические пределы. Особенно трудно выявить семантические связи в тех погребениях, в которых состав инвентаря и особенности его размещения не выходят за рамки определенных «стандартов», заданость которых диктуется самим памятником. Поэтому, полученные результаты зачастую воспринимаются как более или менее удачный опыт, нуждающийся в подтверждении или опровержении в процессе дальнейшего исследования. К числу таких «опытов» и следует отнести попытку семантической интерпретации керамического сосуда из погребения древнетюркского кургана могильника Маркелов Мыс II.

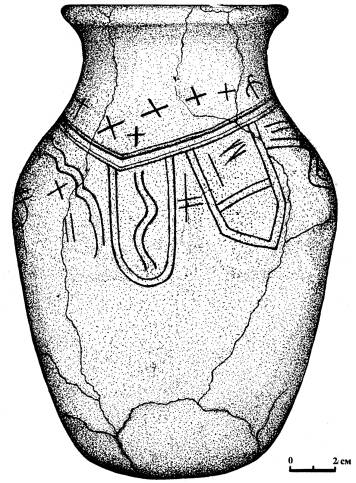

Уже приходилось отмечать, что характерной особенностью планиграфии древнетюркских курганов Среднего Енисея является использование принципа предельной концентрации захоронений на относительно ограниченном участке территории. Погребальные сооружения располагаются группами, включающими в себя от 3 – 4 до 20 отдельных объектов. В центре этих групп размещается самое большое по размерам сооружение – погребение мужчины зрелого или старческого возраста в сопровождении коня. К нему пристраивались, очень близко или вплотную, погребения женщин и детей. Подобное размещение погребальных сооружений условно названо «сотовым», так как в плане они напоминают «пчелиные соты» [Митько, Тетерин, 1998, с. 397-398]. Курган № 79 был обнаружен в группе курганов, состоящей из 20 объектов (раскоп VI) и до начала раскопок на поверхности почвы не просматривался. Он был выявлен лишь после зачистки всей площади раскопа на уровне горизонта I. Надмогильное сооружение отличалось компактностью кладки, крепида была сложена из крупных плит, уложенных в 2-3 слоя вокруг могильной ямы, с южной и северной стороны она примыкала к крепидам соседних курганов. Центральная часть насыпи была заполнена небольшими плоскими плитами, уложенными на ребро, и не производила того впечатления, которое создается, когда перекрытие потревожено грабительскими раскопками. Тем не менее, в могильной яме оказалось погребение ребенка, от скелета которого уцелел лишь череп и кости руки. Судя по их расположению, изначально он был ориентирован в западном направлении, голова покоилась на небольшой каменной «подушке» (характерная деталь для погребений данного могильника). Рядом с костями человека находились также потревоженные кости барана – лопатка и кость ноги, а в восточной части могильной ямы зафиксированы остатки мясной пищи, к которой был приурочен миниатюрный железный ножичек. В западной части ямы, и соответственно в головах погребенного, были размещены два раздавленных сосуда. Один баночной формы, другой представляет собой лепную вазу с оригинальным резным орнаментом, нанесенным по сырой глине, вероятнее всего, деревянной палочкой (рис. 1).

Рис. 1. Керамический сосуд из погребения кургана № 79 могильника Маркелов Мыс II.

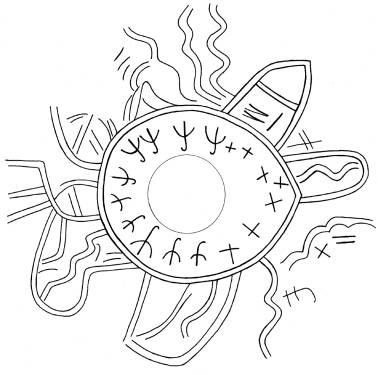

Рис. 2. Развертка орнамента сосуда из погребения кургана № 79.

Семантический интерпретация рисунка на вазообразном сосуде предполагает, прежде всего, исторический и семиотический анализ взаимосвязей и смысловых назначений, который, как правило, начинается с прочтения текста и выявления значения его отдельных символов-знаков. Исторический анализ связан с определением культурного контекст, в рамках которого сформировался и «функционировал» орнамент именно в тот период, о котором мы можем говорить, что «живая связь» между ним и духовным миром его создателей еще не была утеряна.

В конце I тыс. н.э. керамическое производство средневекового кочевого населения степного пояса Евразии, в силу специфики характера их общественной жизни и хозяйственной деятельности, переживает определенный упадок. На всей территории распространения носителей обряда погребений в сопровождении коня, однозначно трактуемых в научной литературе как древнетюркские (в широком этнокультурном значении этого термина), керамика в погребениях встречается крайне редко. Особенно это заметно на памятниках двух крупных историко-культурных провинций Южной Сибири – Горного Алтая и Тувы. Судя по количеству находок сосудов, древнетюркское население не переняло и не освоило навыков изготовления керамической посуды, имевшего в предшествующее время в этих регионах глубокие и устойчивые традиции. Схожая ситуация сложилась в Монголии, а также на территории Тянь-Шаня, где в погребениях с конем обнаружено всего два керамических сосуда [Кубарев, Журавлева, 1998, с. 25 – 31; Борисенко, Худяков, 2001, с. 146; Табалдиев, 1996, с. 57]. Возможно, данное явление можно связать с большей ролью деревянной посуды, присутствие которой в погребениях археологически слабо фиксируется. Но нельзя исключить и определенный хронологический разрыв между верхней датой предшествующих археологических культур и временем появления носителей обряда погребений с конем. Анализ немногочисленных находок позволяет отнести непосредственно к тюркской керамической традиции изготовление сосудов простых горшковидных форм, невысоких баночных сосудов, в том числе и на поддоне и чаш. На протяжении всего I тыс. н. э. эти формы были широко распространены в Южной Сибири, поэтому в качестве специфического тюркский керамический комплекс выделяется с большим трудом. К типично тюркским элементам орнаментации сосудов можно отнести чрезвычайно бедный и невыразительный декор в виде прямых резных полос, зигзагов и арок.

Несомненно, тюрки испытывали влияние со стороны носителей местных керамических традиций, и чем выше был уровень местного гончарства, тем более сильное влияние оно оказывало на керамику тюрок. Яркий пример тому – древнетюркская керамика Среднего Енисея, где к настоящему времени известно около 20 отдельных древнетюркских погребальных комплексов, а количество керамических сосудов, обнаруженных в них, достигает более 80. По особенностям технологического производства все сосуды древнетюркских погребений Среднего Енисея можно разделить на две группы. Первая – гончарные сосуды, сделанные из хорошо промешанной формовочной массы, качественно обожженные в печах в восстановительной атмосфере. Группа представлена одним типом – ваза с узким горлышком и слегка раздутым туловом. Подобные сосуды типичны для памятников енисейских кыргызов эпохи чаатас. Вторая группа состоит из типологически разнообразных сосудов, изготовленных лепной техникой и также характерны для этой эпохи [Митько, Журавлева, 1999, с. 85 – 103]. Согласно классификации кыргызской керамики, предложенной Л.Р. Кызласовым и С.В. Мартыновым сосуд из погребения кургана №79 можно отнести к вазообразным лепным сосудам VI типа. По их мнению, этот тип имеет аналогии среди вазообразных позднешурмакских сосудов II – V вв., а также среди сосудов, изображенных на древнетюркских каменных изваяниях Алтая и Тувы, датируемых VI – VIII вв. [Кызласов, Мартынов, 1986, с. 201, рис. 11]. Вероятнее всего, сосуды, относящихся к кыргызским вазам и их имитациям, появлялись у среднеенисейских тюрков в результате торгово-обменных операций. Нельзя исключить и возможность того, что отдельные «не типовые» сосуды делались кыргызскими мастерами «под заказ», а некоторые изделия этой группы, особенно «некачественные», вышли из-под руки тюркского мастера, изготовлявшего такую посуду специально для совершения погребального обряда.

Технические приемы нанесения орнамента, его состав, особенности и типология были исследованы Г.Г. Король и Л.Р. Кызласовым, отметивших присущую кыргызской посуде однородность орнаментальных мотивов. В тоже время, на более чем двадцати вазах были нанесены тамгообразные знаки, которые можно объединить в восемь отдельных групп. Среди них выделяется группа крестообразных изображений (группа I – сосуды из могильника Койбалы, Ташеба и станция Минусинск) и группа изображений в виде птиц (группа VIII – сосуды из могильников Гришкин Лог, Копены, Джесос, Михайловский), которые имеют прототипы среди таштыкских тамгообразных знаков [Кызласов, Король, 1990, с. 26, 56, табл. V]. Еще С.В. Киселев предположил наличие сходства отдельных знаков на таштыкских астрагалах с тамгами кыргызских ваз VII – VIII вв., а также некоторыми знаками орхоно-енисейского алфавита [Киселев, 1949, с. 462 – 464]. Позднее Л.Р. Кызласов отнес эти знаки к родовым тамгам таштыкского населения, подчеркнув, что изображения птиц, а в одном случае и дерева, близки к тамгам и пиктограммам хантов. По его мнению, данное совпадение является доказательством «зарождения ранних угров» на территории Минусинской котловины [Кызласов, 1960, с. 146 – 147]. Э.Б. Вадецкая сочла данный вывод поверхностным и не совсем корректным, поскольку знаки, обозначающие птиц, существовали не только у угорских, но и у кетоязычных и самоедоязычных народов Сибири. Рисунки на таштыкских астрагалах могли означать культ птиц и священного дерева, который зародился в Сибири еще в древности и не являлся сугубо этническим признаком [Вадецкая, 1999, с. 116].

Фигурки птиц на керамических сосудах более характерны для Урала и Западной Сибири, во всяком случае, подобные находки в археологических памятниках встречаются там гораздо чаще, чем в южно-сибирском регионе. Схематичное изображение птиц под орнаментальной зоной из геометрических фигур, нанесено на тулово одного из сосудов Саргатского могильника [Корякова, 1988, рис. 34, 2]. С берегов Иртыша известен сосуд, украшенный вырезанными на плечиках резными линиями и фестонами, между которыми помещены шесть летящих птиц. Проанализировав композицию на сосуде, В.П. Левашева предположила, что ее можно объяснить как изображение птиц «в прямом смысле», либо как «символ солнца, огня» [Левашева, 1948, рис. 43, с. 88]. Средневековый сосуд с нанесенными по тулову изображениями птиц известен и из Томского Приобья [Плетнева, 1977, рис. 186, 9]. Много интересных аналогий можно обнаружить и далеко на западе – в гравировках на астрагалах и среди знаков на керамике в памятниках салтово-маяцкой культуры, среди которых можно выделить прочерченное изображение «птичьей лапы» [Флерова,1998, с. 55-69].

И всё же, несмотря на преобладание западных аналогий, южно-сибирские параллели, в силу стилистической близости изображений, представляют гораздо больший интерес Среди них следует назвать обломок сосуда баночной формы из Оглахтинского могильника, под венчиком которого нанесен орнамент в виде двух рядов полулунного штампа и шести фигурок летящих птиц с раздвоенным хвостом. Следует также отметить изображения птиц на деревянном бочонке из могильника Кокэль (могила XLVI.). Одно из них совпадает с изображениям на астрагалах из таштыкских склепов, две другие фигуры переданы в условно-схематической манере в виде прямых крестов [Труды Тувинской комплексной, 1970, цв. вкладка]. В близкой к кокэльской птичке стилистике, с подчеркнутым разворотом головы, выполнены и изображения птиц на бронзовой пластинке из могильника Дворцы культуры плиточных могил Забайкалья и могильников Аймырлыг и Даштык-Шёль в Туве [Степная полоса…, 1992, табл. 77, 17, 26; 78, 9,10; 101, 16]. Необходимо также отметить и маркировку животных знаками в виде прямых крестов на многофигурной композиции, изображенной на крышки берестяного туеска хуннского времени могильника Аймырлыг XXXI [Стамбульник, 1983, рис. 3].

Сложнее обстоит дело с поисками аналогий орнаментальным мотивам нижней зоны вазообразного сосуда из погребения кургана № 79. Истоки этой художественной традиции можно проследить в орнаментике скифской керамики. Возможно, близкий общекультурный стиль можно обнаружить в заполнении орнаментальной зоны верхней части тулова некоторых хуннских сосудов из Забайкалья [Степная полоса, 1992, табл. 112, 12, 21, 20] и, в какой-то степени, на фрагменте сосуде из кургана № 2 Уйбатского чаатаса [Евтюхова, 1948, рис. 26]. В целом приходится констатировать, что если форма сосуда является традиционной для кыргызских керамических комплексов, с учетом возможных связей с позднешурмакскими сосудами, то орнамент связан с более широким культурным фоном и лишь его отдельные элементы могут быть связаны с существующими типологическими схемами.

Принцип цикличности отсчета времени относится к одной из наиболее архаичных форм восприятия времени, и достаточно рано он получил образное оформление в орудиях труда и предметах быта. Благодаря работам различных исследователей к настоящему времени накоплен богатый опыт анализа семантически насыщенных орнаментов эпохи неолита и ранней бронзы. Условием их успешной интерпретации стало открытие календарной основы в изобразительных мотивах и понимание его логики. Включение в орнаментацию сосудов таких доминирующих знаков как свастика и крест, в качестве эманации звезд, солнца и других солярных символов, брошенного в землю зерна, различных месяцев сельскохозяйственного цикла, отражает стремление древних людей к усилению магического воздействия на характер природных явлений [Дворянинов, 1980, с. 42 – 52; Чмыхов, 1977, с. 14 – 31]. Существует предположение, что идея создания календаря, условно называемого «юпитерным», с небесной символикой двенадцатилетнего животного цикла, была разработана кочевниками Центральной Азии [Цыбульский, 1987, с. 3]. В качестве одного из примеров выхода на новый уровень постижения семантики орнаментации, можно привести удачное прочтение календарной символики на фрагменте сосуда VII-VI вв. до н.э., характерного для скифского населения Алтая [Ларичев, Ефремова, 1998, с. 319-330]. Очевидно, подобный подход имеет под собой методическое основание и при анализе изображения на сосуде из тюркского погребения ребенка. По мнению Л.Н. Гумилева, для тюркских народов характерным было ощущение цикличности времени, элементарной формой отсчета которого был год, начинавшийся, с появлением свежей травы [Гумилев, 1960, с.643]. Нельзя исключить, что в основу календарной системы могли быть положены и другие природные и хозяйственные явления, такие как начало охотничьего сезона, отел скота и даже прилет птиц. Однако создается впечатление, что многозначность сосуда с нанесенными на нем изображениями символов существенно возрастает при учете других элементов погребального комплекс и в первую очередь самого захоронения ребенка.

У многих сибирских народов существовали сложные представления о духовной сущности человека. Очень часто она связывалась с образом птицы, что проявлялось в погребальном обряде. По представлениям обских угров, одним из средств удержания души служила татуировка на теле человека изображения птицы, особенно когда считали, что человек должен умереть. Такое изображение должно было «как бы укрепить душу птицы и придать ей больше силы для достижения загробного мира». Во время похорон, перед тем как закрыть гроб на его крышке мелом или углем рисовали изображение солнце месяц и птицы. Последняя должна была привязать душу умершего к месту погребения и «ограничить ее возможность бродить вокруг» [Чернецов, 1959, с. 132, 144, рис. 2]. В ряде районов иногда из бересты вырезали и прибивали на внутренних стенках гроба рисунки солнца и луны (в соответствующей во время похорон фазе). Причем отмечены случаи и их символического изображения [Кулемзин, 1984, с, 137]. Из этнографии тюркских народов известно, что тушки убитых орла или беркута использовалась при молении Небу. Из их перьев делали головные уборы, а тушу ощипанной птицы оставляли на священной березе. Не исключено, что в древности одним из главных культовых действий на молении Небу было человеческое жертвоприношение [Потапов, 1991, с. 265-267]. Захоронения шорцев на деревьях сопровождались принесением в жертву коня и утки. После смерти человека его родственники сразу же вырезали из дерева изображения летящих с распростертыми крыльями уток. Во время похорон из дома выносили сначала их, а лишь затем труп покойника. После того как старший в доме мужчина стрелял из лука в каждый из четырех углов дома, завернутого в бересту, или кожу покойника относили в лес и привязывали к дереву. Рядом ставили колья с изображениями уток, к дереву, на котором висел труп, привязывали утиные крылья [Пелих, 1972, с.205].

Обычай сопровождения покойника изображениями птиц, выполненными из различных материалов и в разной технике, можно проследить на археологическом материале. Медные фигурки птиц были найдены в Верхнем Прикамье в погребальных памятниках ананьиской и ломаватовской культур [Збруева, 1952, табл. 11, 14; Генинг, 1969, рис. 9, 1]. Три фигурки птиц были найдены в одном из курганов Шестаковского могильника [Мартынов, Мартынова, Кулемзин, 1971, рис. 5, 3,4]. В кургане №5 Томского могильника, содержавшем погребение VII – VIII вв. совершенное по обряду трупосожжения, фигурка птицы была помещена перед бронзовой чашкой, в которой лежали обгорелые кости [Спицын, 1899, табл. 1, 10].

Исходя из рассмотренного материала, представляется возможным интерпретировать сосуд из древнетюркского погребения ребенка как модель мироздания, характерная для традиционного мировоззрения сибирских народов. Нанесенные на поверхность сосуда изображения в виде крестов и птиц, чрезвычайно полисемантичны и не могут иметь однозначной трактовки. Их дешифровка представляет огромную трудность, что связано не со слабостью интерпретационной базы, а скорее с тем, что эти символы-знаки, как в качестве отдельных фигур, так и будучи включенными в различные композиции, обладают чрезвычайно широким семантическим полем. Это же относится и к их числовому соотношению (семь и десять). Как правило, простые числа обладают наибольшим количеством связанных с ними представлений. В данном случае, расположение и сочетание знаков позволяет предположить их астральную интерпретацию. Кресты – как эманация звезд, солнца и душ в круговороте жизни и цикличности перерождения. В отношении нижней зоны, которая практически «не читается», необходимо отметить, что только лишь в силу зыбкости возможных предположений, ее нельзя отнести к чисто декоративным композициям. В тоже время, не исключено, что она отражает индивидуальный уровень восприятия самого создателя, в данном случае, мастера-гончара, для которого отдельные элементы знакового текста могли утратить изначальную семантику. Очевидно, что для анализа всего изображения на сосуде требуется выявление более тонких семантических связей.

Список литературы. ^

Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Керамика из древнетюркского поминальника Биченег // Древности Алтая. Известия лаборатории археологии, 2001, №7.Генинг В.Ф. Деменковский могильник – памятник ломоватовской культуры // Вопросы археологии Урала. Свердловск, 1969. Вып.6.Гумилёв Л.Н. Китайская хронологическая терминология в трудах Н.Я. Бичурина на фоне всемирной истории // Н.Я. Бичурин. Собрание сведений по исторической географии Срединной и Восточной Азии. Чебоксары, 1960.Дворянинов С.А. Энеолитические календари на юге Европейской части СССР // Северо-Западное Причерноморье в эпоху первобытнообщинного строя. Киев, 1980.Евтюхова Л.А. Археологические памятники енисейских кыргызов (хакасов). Абакан, 1948.Збруева А.В. История населения Прикамья в ананьинскую эпоху // МИА. М., 1952, №30.Киселёв С.В. Древняя история Южной Сибири. М., 1951.Корякова Л.Н. Ранний железный век Зауралья и Западной Сибири. Свердловск, 1988.Кубарев Г. В., Журавлёва А.Д. Древнетюркская керамика Алтая // Гуманитарные науки в Сибири. 1998, №3.Кулемзин В.М. Человек и природа в верованиях хантов. Томск, 1984.Кызласов Л.Р. Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Минусинской котловины. М., 1960.Кызласов Л.Р., Король Г.Г. Декоративное искусство средневековых хакасов как исторический источник. М., 1990.Кызласов Л.Р., Мартынов С.В. Из истории производства посуды в Южной Сибири в VI-IX вв. // Восточный Туркестан и Средняя Азия в системе культур древнего и средневекового Востока. М., 1986.Ларичев В.Е., Ефремова Н.С. Календари «страны стерегущих золото грифов» (реконструкция системы счисления времени на Алтае в скифскую эпоху) // Сибирь в панораме тысячелетий. Новосибирск, 1998. Т. 1.Левашова В.П. Два сосуда из курганов Омской области // КСИИМК, 1948. Вып. XX.Мартынов А.И., Мартынова Г.С., Кулемзин А.М. Шестаковские курганы. Кемерово, 1971.Митько О.А., Журавлева А.Д. Древнетюркская керамика Среднего Енисея // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 1999. Вып. 4.Митько О.А., Тетерин Ю.В. О культурно-дифференцирующих признаках древнетюркских погребений на Среднем Енисее // Сибирь в панораме тысячелетий. Новосибирск, 1998. Т. 1.Пелих Г.И. Происхождение селькупов. Томск, 1972.Плетнёва Л.М. Приобье в начале II тыс. н.э. (по археологическим источникам). Томск, 1997.Потапов Л.П. Алтайский шаманизм. М., 1991.Спицын А.А. Материалы по доисторической археологии России // Записки Русского археологического общества. СПб., 1899. Т. XI. Вып. 1, 2.Стамбульник Э.У. Новые памятники гунно-сарматского времени в Туве (Некоторые итоги работы) // Древние культуры евразийских степей. Л., 1983.Степная полоса Азиатской

|