Я.И. СунчугашевИз истории орошаемого земледелия в Хакассии.// СА. 1973. №3. С. 238-239.

Остатки древних оросительных систем в Хакассии давно уже привлекают внимание исследователей. [1] В засушливой Хакасско-Минусинской котловине создание искусственного орошения посевных и пастбищных угодий в условиях древнего скотоводческо-земледельческого хозяйства было насущной необходимостью. Это подчёркивали все учёные, затрагивавшие в своих работах вопросы древней ирригации в Хакассии. Между тем, как справедливо высказался Л.Р. Кызласов, «до сих пор не проделана очень важная работа по выявлению хронологии развивающейся и всё более увеличивающейся от эпохи к эпохе сети древнего орошения». [2]

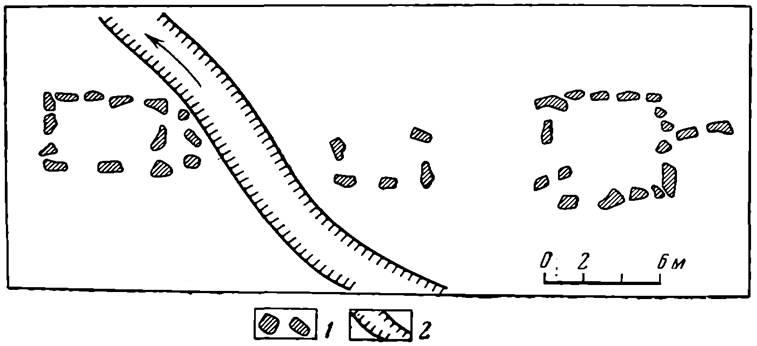

В настоящей заметке речь пойдёт о результатах разведочного обследования автором в 1969 г. древнего оросительного канала на речке Карыш в Ширинском районе. Канал берёт начало из р. Карыш (хакасы называют её Харыс) в районе II фермы Ширинского совхоза (бывший улус Арыштаев, в 8 км от улуса Малого Спирина) и идёт на север параллельно реке. Удалённость канала от русла речки не превышает 400-450 м. Он прослеживается на протяжении около 3,5 км. На расстоянии 0,5 км от своего «истока» канал делает поворот на восток соответственно изгибу террасы, а через несколько десятков метров снова выпрямляется. Ширина его здесь 2 м при глубине 0,7 м. В 1 км от начала на высокой террасе он вновь поворачивает на восток и проходит между курганами ранней стадии тагарской культуры (VI-V вв. до н.э.). Через несколько метров он опять возвращается к прежнему (северному) направлению (рис. 1).

На современной поверхности ширина канала здесь 3 м, глубина 0,4 м. [3] Далее он пересекает устье широкого чернозёмного лога, который в настоящее время распахан. Несколько в стороне от канала видны курганы поздней стадии тагарской культуры (IV-III вв. до н.э.). Вероятно, канал был проведён в основном для орошения этого участка.

На 3-м км русло канала сужается. Здесь на современной поверхности ширина его 1,3 м при глубине 0,17 м. Для изучения стратиграфии заполнения канала мы заложили шурф (3×1,5 м). На дне древнего горизонта канала (на глубине 0,40-0,45 м от современной поверхности) найдено четыре обломка глиняной посуды. Судя по составу теста и технике изготовления, фрагменты сосуда похожи на красноватую и лощёную керамику таштыкской эпохи (I в. до н.э. — V в. н.э.).

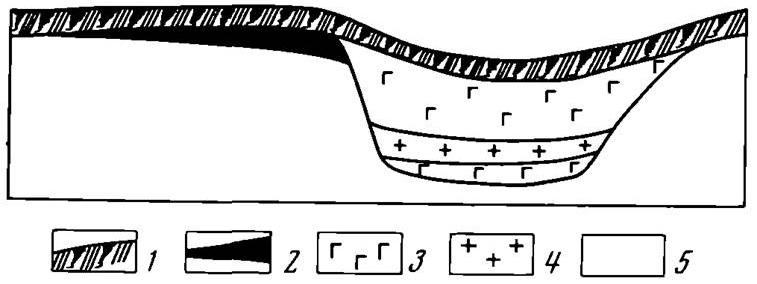

Не менее интересно и почвенное заполнение канала (рис. 2), которое чётко подразделяется на следующие слои (в м): дёрновый — 0,1, гумусный светло-коричневый — 0,25, илистый тёмный с примесью песка — 0,12, снова гумусный светло-коричневый — 0,05. Последний непосредственно застилает древний горизонт канала. Самый нижний слой, вероятно, образовался ещё до того, как канал был заполнен водой, а второй был отложен илом, принесённым течением воды. Поддёрновый же гумусный слой, можно думать, возник после того, как русло канала навсегда лишилось воды.

Боковые стенки канала, как это видно в разрезе (рис. 2), были сделаны с некоторым уклоном. Выявленное сечение канала и другие наблюдения, сделанные по его трассе, дают возможность определить приблизительный объём земляных работ. При сооружении канала протяжённостью около 3500 м по самым скромным подсчётам, было вынуто около 2200 кубометров грунта. Видимо, канал был построен коллективом людей за один или два летних сезона. Возможно также, что удлинение канала происходило из года в год, в зависимости от растущих потребно-

|