Вл.А. Семёнов

Вл.А. Семёнов

Искусство варварских племён.

// СПб: «Типография „НП-Принт”». 2015. 400 с. ISBN 978-5-905942-84-6

Введение. Варварский мир и античная цивилизация.

Старинные греческие историки называли все северные народности под общим именем скифов или кельтоскифов. [1]

Античная (греческая) цивилизация «открыла» варваров в период колонизации берегов Средиземноморья, Понта Эвксинского и Меотиды. Варваром был всякий, кто говорил не по-гречески, не вполне ясно, когда в греческом самосознании возникла дихотомия «эллины-варвары». Согласно одной версии, уже архаическая Греция противопоставляла эллинскую культуру варварской, по другой — оппозиция греки-варвары с превосходством греков над всеми остальными народами окончательно сформировалась в результате греко-персидских войн. Впервые понятие «варвар» появляется в конце VI века до н.э. в сочинениях Гекатея Милетского, который «сообщает про Пелопоннес, что там обитали варвары». [2] Впрочем, Страбон, цитирующий Гекатея, пишет, что в древности «во всей Греции жили варвары, как это можно заключить из самой традиции: Пелопс привёл из Фракии народы в Пелопоннес, названный его именем; Данай — из Египта, а дриопы, кавконы, пеласги, лелеги и другие подобные племена разделили между собой области по эту и по ту сторону перешейка». [3] Весь этот «разноплеменной сброд», по выражению Страбона, «давно вымер». Мифологические по своей сути сведения отражают, возможно, реальную картину заселения Греции в раннем железном веке большой группой народностей, связанных с греками общностью происхождения и принадлежностью к индоевропейской языковой семье. [4]

В это время появляются первые признаки зарождения новой античной цивилизации на руинах крито-микенской Греции. Предшествующий период — «тёмные века» — отмечен в поселениях Пелопоннеса, Аттики, на островах Эвбея, Крит, Итака и в других местах появлением грубой лепной «варварской» посуды, изготовлявшейся там же, что свидетельствует о проникновении северных (среднеевропейских) народов в Средиземноморье и известно как «дорийское» завоевание Греции. Это вторжение, по мнению Ю.В. Андреева, произошло в результате «духовного оскудения и деградации правящей элиты микенского общества» и «глубокой депрессии», охватившей микенскую Грецию в конце XIII — XII веке до н.э. [5] Но уже в X веке до н.э. Греция стала одним из ведущих очагов индустрии железа в Восточном Средиземноморье. Протогеометрический период можно считать началом формирования общеэллинской самоидентификации, а греческая культура ориентировалась в своём развитии на Эгейские острова и запад Малой Азии.

Эгейское море стало превращаться в «Греческое озеро». В раннегеометрический и среднегеометрический периоды (то есть в IX веке до н.э.)

(3/4)

Балканская Греция, острова Эгейского моря и противолежащее побережье Малой Азии объединились в один этнокультурный регион, чётко отграниченный от всего окружающего мира и занимавший особое место как среди варварских культур Европейского континента, так и среди цивилизаций Передней Азии. Границы греческой ойкумены определяются по распространению геометрического стиля вазовой живописи. Именно в это время начинается процесс формирования греческой народности с собственным психическим складом и языком, закончившийся реальным размежеванием греческого и варварского миров. [6]

Демаркационная линия разделяет VIII век до н.э. на две неравные во всех смыслах части: в начале века Греция остаётся всё ещё «маленьким, замкнутым в себе мирком», в конце — уже в полном разгаре Великая колонизация. Происходит неустанное освоение морских путей, ведущих на восток и запад, север и юг. Деловые и культурные связи устанавливаются почти со всеми странами средиземноморского бассейна. Такая энергичная экспансия была вызвана мощным демографическим взрывом, происшедшим в материковой Греции. По данным археологии, в промежуток между 780 и 720 годами до н.э. общее количество погребений, а следовательно, и численность населения в окрестностях Афин и в самих Афинах возросли почти в семь раз. На это же указывает и рост числа поселений, среди которых довольно много «укреплённых городков». [7]

Афинский историк Фукидид приблизительно триста лет спустя отмечал, что «города, основанные в последнее время, когда мореплавание сделалось более безопасным, а денежные средства возросли, строились на самом побережье, укреплялись стенами и занимали предпочтительно перешейки (ради торговых удобств и для защиты от враждебных соседей. — Вл.С.)». [8]

Ю.В. Андреев обращает внимание на то, что в реальной жизни греков геометрического периода богатство, нажитое торговлей, скорее всего ещё не играло той главенствующей роли, которую приписывал ему Фукидид. Тем не менее уже в VIII веке до н.э. наблюдается обострение, нарастает междоусобная борьба, вызванная перенаселением и нехваткой пригодных для обработки земель, что и вызывает возникновение поселения нового типа — укреплённого полиса. [9] Избыточное население с западного побережья Малой Азии и островной Эгеиды, включая Крит, было вынуждено покидать насиженные места и выводить новые колонии в Италию, Сицилию, Причерноморье и Северную Африку.

Другая причина, как считает Б. Канлифф, заключалась в стремлении овладеть источниками сырья, главным образом металла, и налаживании регулярных контактов с производителями металла, среди которых были этруски Северной Италии и тартессианцы Юго-Западной Иберии. Одной из наиболее ранних колоний стала Питекусса на острове Исхия в северной оконечности Неаполитанского залива. Согласно традиционным преданиям, этот город был основан экспедицией из Эретреи и Халкиды с острова Эвбея. Питекусса существовала уже в 770 году до н.э., здесь выплавляли железо из руды, поставляемой с острова Эльба. Немногим позже выходцы

(4/5)

из Халкиды основывают новую колонию, расположенную на материке Кумы, где подход от пристани на берегу моря до акрополя был защищён болотом. Ранняя керамика указывает на существование связей с Эвбеей до 770 года до н.э., но первые греческие погребения на острове относятся приблизительно к 730 году до н.э. Первопоселенцы этих торговых центров начали выводить собственные колонии на юг Апеннинского полуострова и в Сицилию. Фукидид даёт беглый очерк тех событий: «Первые эллинские поселенцы прибыли в Сицилию на кораблях под предводительством Фукла из эвбейской Халкиды. Они основали Наксос и воздвигли Аполлону Архегету алтарь, теперь находящийся вне города». [10] Расположение Наксоса к югу от Таормина, на восточном побережье Сицилии, было идеальным с точки зрения выполнения им функций порта назначения для греческих кораблей, курсировавших с «носка» Италии. Согласно Фукидиду, Наксос был основан в 734 году до н.э., а год спустя коринфяне основали колонию южнее, в Сиракузах, владевших лучшей глубокой гаванью в этом регионе.

Другие партии колонистов появились не намного позже, и через восемьдесят лет, к 650 году до н.э., Восточная Сицилия и юг Италии были превращены в продолжение греческого мира следующими одна за другой волнами иммигрантов — эвбейцев, ахеян, спартанцев, родосцев и критян. В то время как вторая и третья генерации колонистов осваивали новые территории, их метрополии не могли поддерживать разраставшиеся популяции. Города Великой Греции (под таким названием стал известен этот ареал) владели западными торговыми путями и обширными плодородными землями. [11]

Такое положение дел способствовало активизации других греческих полисов, в том числе Фокеи, находившейся примерно в 50 км к северу от Смирны и когда-то служившей «открытой дверью» в варварский мир Западного Средиземноморья. Фокейцы оказались наиболее предприимчивыми среди греков и в короткий срок, с 734 по 580 год до н.э., освоили широкие просторы Средиземного моря. Фокея была сравнительно небольшим городом с малопригодными сельскохозяйственными угодьями, но с великолепной гаванью. Неизбежно её граждане становились мореплавателями и открывателями новых земель, особенно богатых минеральными и рудными ресурсами, столь необходимыми для Греции.

Геродот в своих ценнейших записках отметил, что фокейцы ходили в моря не на торговых судах, а на пентекантерах — пятидесятивесёльных боевых галерах: благоразумная предосторожность, вызванная тем, что их соперниками были финикийцы из Карфагена, контролировавшие Западное Средиземноморье.

Финикийцы — сами по себе народ морских колонизаторов, выходцы с побережья Леванта — начиная с IX века до н.э. активно основывали колонии на северном побережье Африки. Одна из наиболее ранних, Утика (основана в 1054 году до н.э.), была приведена в упадок в результате соперничества с Карфагеном. Отсюда финикийские торговцы и воины двигались вдоль северного побережья Африки к богатому металлами Иберийскому полуострову. В последующие три века эти два великих морских народа

(5/6)

боролись за Западное Средиземноморье. Греки овладели большей частью Сицилии и Южной Италии, Мессинским проливом, Тирренским морем и северным побережьем Африки по пути в Иберию. Карфагенцы, в свою очередь, смогли обосноваться на западе Сицилии и в Южной Сардинии и, следуя вдоль Магриба, добрались до Геркулесовых столбов и далее. [12]

Это противостояние на воде возникло из-за того, что фокейские боевые корабли бороздили Средиземное море в поисках богатых месторождений металла. Геродот в своей «Истории» говорит, что фокейцы первыми среди эллинов пустились в далёкие морские плавания и открыли Адриатическое море, Тирсению, Иберию и Тартесс. [13]

Тартессида и её столица Тартесс особенно часто упоминаются в античных источниках: это был богатый металлоносный регион в бассейне реки Гвадалквивир, впадающей в Атлантику между Гадесом и Хуэльвой. К имеющимся здесь богатствам корабли шли через Гибралтар в неизвестный Атлантический океан. Геродот сообщает: «В Тартессе они (фокейцы. — Вл.С.) вступили в дружбу с царём той страны по имени Арганфоний. Он царствовал в Тартессе 80 лет, а всего жил 120 лет. Этот человек был так расположен к фокейцам, что сначала даже предложил им покинуть Ионию и поселиться в его стране где им будет угодно. А затем, когда фокейцы не согласились на это, царь, услышав об усилении лидийского царя, дал им денег на возведение стен в их городе. Дал же он денег не скупясь, так как окружность стен [Фокеи] составляет немало стадий, а вся стена состоит целиком из огромных тщательно прилаженных камней». [14] Этот эпизод датируется периодом между 640 и 550 годом до н.э., что демонстрирует продолжительность таких связей. Предоставляемые фокейцам олово, медь и серебро наряду с дружеским отношением к ним местного населения обеспечивали фокейцам успех в их предпринимательской деятельности.

Греческие торговцы использовали северный путь — в Сиракузы, оттуда в Кумы, а затем на север и запад вдоль побережья Италии к Южной Франции и Испании. Переход был долгим, и они, конечно, подходили к берегу там, где были устроены стоянки для кораблей и лагеря. Некоторые из стоянок развивались в торговые поселения с различными уровнями стабильности. Возможно, такими были Сен-Блез и Ла-Гаронна, основанные в устье Роны, где обнаружена коринфская и восточно-греческая керамика конца VII века до н.э.

С течением времени на торговых путях появлялось всё больше греческих поселений. Массалия была первой основанной фокейцами колонией, она возникла около 600 года до н.э. Вскоре из Массалии были выведены дочерние колонии, и первая из них — Эмпорий на побережье Северной Иберии. Также, по сообщению Страбона, они основали Рое Агафу — укрепление для защиты от варваров, живших около реки Родан (Рона). Были построены Таврентий, Ольбия, Антиполь и Никея для защиты от саллиев и лигуров, живших в Альпах. [15] Кроме того, фокейцы имели колонию на Корсике, в Алалии, основанную около 560 года до н.э. Массалия, находившаяся на побережье Южной Галлии, занимала чрезвычайно выгодное положение, которое позволяло ей контролировать каботажное судоходство и вывоз

(6/7)

руд и металла из Испании. Но в то же время, находясь всего в 50 км к востоку от заболоченной дельты Роны, она была связана речными путями с северными территориями, заселёнными кельтами, и имела также выход на атлантическое побережье через посредников, контролировавших долину реки Луары.

Севернее Альп, на огромной территории от Парижского бассейна до реки Морава, обитали многочисленные общины, образующие определённое культурное единство, представленное археологическими реалиями раннего железного века и известное как западный гальштат; вероятно, носителями этой культуры были племена, которые впоследствии стали говорить на кельтских языках. Существование данного образования, или объединения локальных групп, имевших общее происхождение, поддерживалось благодаря различным связям. Мы располагаем сравнительно немногочисленными данными об имущественном неравенстве в ранний гальштатский период (приблизительно 800-600 годы до н.э.), но известно, что погребальный инвентарь, предназначенный для лиц с высоким социальным статусом, включал в себя повозки или конские принадлежности. Незначительное число погребений воинов определяется наличием в них меча, тогда как подавляющее большинство членов этих социумов похоронены лишь с невзрачными личными украшениями и глиняной посудой, содержавшей жертвенную пищу. Некрополи, как правило, были небольшими, что вызвано разбросанностью селений и хуторов. В элитных захоронениях, помимо конского снаряжения, из предметов «роскоши» находились только изящно декорированные сосуды. Всё остальное — изделия из золота, стекла, янтаря и кораллов — вероятно, продолжало оставаться в распоряжении живых.

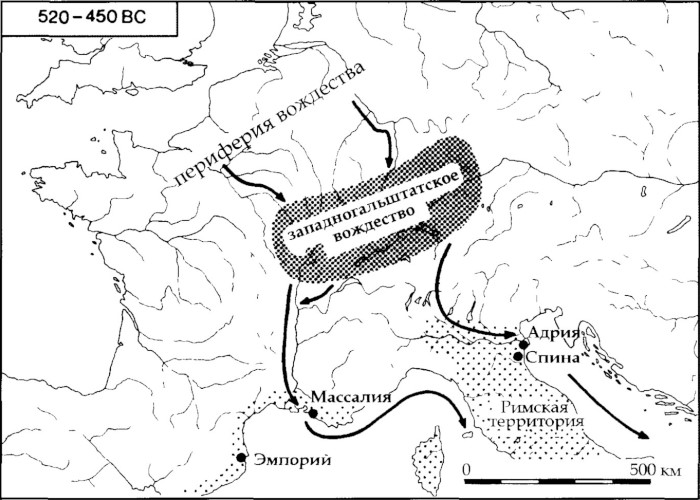

Хотя очевидно, что социальные и экономические структуры этого общества были неоднородными и распределение благ базировалось на обычном праве, необходимое равновесие и стабильность сохранялись вплоть до тех пор, пока фокейцы не основали Массалию. В последующие полтора века (600-450 годы до н.э.) произошла трансформация западногальштатской культуры (археологически это переход от гальштата C к гальштату D). Было найдено большое количество греческих, этрусских и массалиотских предметов роскоши, появились очень богатые захоронения. Возросшее число укреплённых городищ свидетельствует о могущественной, процветающей аристократии. Греческий спрос на товары с севера привёл к появлению сильного вождества в сердце варварского мира Западной Европы, способного контролировать потоки престижных вещей с юга (ил. 1).

Средиземноморские импорты, найденные на поселениях и в погребениях западногальштатской зоны, включают в себя аттическую керамику, средиземноморские амфоры и различные бронзовые сосуды (в основном винную посуду) из греческого и этрусского регионов — кратеры, гидрии, котлы и триподы, стамносы, кувшины и чаши. К тому же, к любому из перечисленных предметов, относящихся к винным сервизам, добавляются мелкие изделия из слоновой кости, янтаря и золота, изготовленные в средиземноморских мастерских и также пользовавшиеся спросом. Датирование

(7/8)

1. Западное гальштатское вождество. Основные торговые пути греческих колоний.

(Открыть в новом окне)

отдельных предметов не может быть всегда точным, и невозможно определить, как долго предмет находился в употреблении до того, как он попал в погребение.

Правда, некоторые импорты, обнаруженные в ареале гальштатской культуры, относятся к довольно раннему времени. Так, ойнохои из Вильсингена и Каппеля датируются последней третью VII века до н.э. Гидрия из Грехвиля (кантон Берн, Швейцария) высотой 57 см, найденная в кургане с трупосожжением, была изготовлена в одной из греческих колоний в Италии в 580-570 годах до н.э. [16] Особенно замечательна её ручка в виде крылатой повелительницы зверей, окружённой четырьмя львами и увенчанной орлами и змеями (ил. 2). В руках богиня держит зайца, символ плодовитости. [17] Аналогичные сосуды найдены в Трейи и датируются 565-550 годами до н.э. (ил. 3). Гидрии из Грехвиля и Трейи можно рассматривать как результат эксперимента спартанских мастеров по бронзе, на которых оказали влияние резчики по слоновой кости и изготовители терракотовых рельефов для больших глиняных ваз. [18] Таким образом, вполне вероятно, что роскошные винные приборы экспортировались в варварские регионы не только из Массалии, но и из некоторых других регионов Великой Греции. Этрусские кубки, также встречающиеся в Средней Европе, были созданы в пределах VI века до н.э. или после 525 года до н.э. Фрагментарный характер археологических источников не позволяет говорить о значительном потоке импортных изделий в это время.

В 537 году до н.э. карфагенские финикийцы заняли фокейскую колонию Алалия в Сицилии и вытеснили массалиотов с иберийского рынка метал-

(8/9)

2. Гидрия из Грехвиля.

(Открыть в новом окне)

3. Фрагмент гидрии из Трейи.

(Открыть в новом окне)

лов. Последним пришлось искать новые пути к атлантическому побережью, и, по-видимому, они сумели наладить постоянные связи с галльскими гаванями в Бретани, используя реки Рона и Сон и далее Сену или Луару. Свидетельством этого может служить развитие торгового порта в Плимутской гавани, на мысе Маунт-Баттен, между VII и III веком до н.э. На Маунт-Баттен металлы поступали с окраин Дартмура (олово) и из богатых серебром и медью рудников Каллингтона. Однако убедительных археологических свидетельств того, что олово и другие металлы доставлялись в Массалию сухопутным способом, не достаточно. Массалиотские матросы были в состоянии иногда пройти в Юго-Западную Британию морским путём, что ясно из «Массалиотского перипла» VI века до н.э., пересказанного в более поздней поэме Руфа Феста Авиена «Ora maritime» («Морские берега»), которая датируется концом IV века до н.э. (около 336 года) и описывает путешествие Пифея к северным странам.

Другие металлы, также пользовавшиеся спросом, могли быть получены из ближних источников: медь добывалась в горах Монтань-Нуар и на Пиренеях, железо — на западе Центральной Европы, в Бургундии и Франш-Конте, а золото — на далёком Севере.

Другие северные товары, в том числе смола, дёготь, мед, воск, янтарь, соль, шкуры животных, шерсть и солонина, перечисленные Страбоном как продукты, получаемые в Восточной Галлии в I веке до н.э., не могут быть надёжно документированы археологическими материалами. Ничего не известно и о торговле в это время Центральной Европы с Западом рабами, но косвенные данные свидетельствуют о, возможно, крупных партиях рабов, поставляемых в Средиземноморье из западногальштатских вождеств.

Последствия длительной торговли для западного гальштата были драматическими. В этот период, приблизительно с 600 по 450 год до н.э., появляется несколько могущественных вождеств с центрами в виде хорошо укреплённых городищ, вокруг которых располагались аристократические некрополи. На городищах Монт-Лассуа в Бургундии, Гейнебург в Южной Германии и Шатийон-сюр-Глан в Швейцарии найдены многочисленные предметы роскоши, производимые в Средиземноморье, с метками местных мастерских. Помимо того, Гейнебург был обнесён оборонительной стеной из сырцового кирпича, возведённой на фундаменте

(9/10)

4. Диадема из Викса.

(Открыть в новом окне)

сухой кладки, с прямыми бастионами, построенными через определённые интервалы; конструкция стены была заимствована из греческой фортификационной архитектуры.

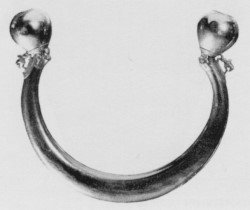

Аристократические погребения, как и резиденции нобилей, также часто содержали импорты средиземноморского происхождения. В большом кургане в Виксе (диаметр 42 м, высота 6 м), раскопанном в 1953 году поблизости от Монт-Лассуа, на кузове повозки покоилась тридцатипятилетняя женщина с золотой диадемой и множеством других украшений — браслетов, фибул, ожерелий из янтаря и т.п. Четыре колеса повозки были прислонены к восточной стене могилы. Этот транспорт использовался как похоронные дроги и является особенностью элитных погребений позднего гальштата. Вес диадемы, или торквеса, украшавшего голову усопшей, — 480 г, его окончания оформлены в виде львов, когтями сжимающих шары, и фланкированы крылатыми конями, выполненными в ориентализированном стиле (ил. 4). Диадема может быть произведением греко-этрусского искусства, но, поскольку ничего подобного в классическом мире неизвестно, она, по-видимому, была изготовлена на заказ с учётом «варварского» вкуса или действительно сделана местными мастерами. Две аттические чернофигурные чаши (обе датируются между 525 и 500 годом до н.э.), бронзовый кубок, две импортные бронзовые кастрюли и упомянутые выше привозные и местные украшения входили в сопроводительный инвентарь погребённой. Наиболее поразителен в данном комплексе бронзовый кратер — сосуд для вина, смешанного с водой, который попал в Массалию из Лаконии или Тарента, а уже оттуда — в курган в Виксе. Его высота превышает 1,6 м, весит он 208 кг (ил. 5). Верхняя часть кратера декорирована фризом с изображениями пехотинцев и колесниц, запряжённых четвёркой лошадей (ил. 6), ручки заканчиваются петлями в виде головы Медузы. Крышка кратера украшена женской фигурой. [19]

Несколько отличается от вышеописанных погребение в Графенбюэ, в окрестностях городища Хохенасперг около Штутгарта, разграбленное в древности. Оно включало в себя ножку греческого бронзового треножника, два бронзовых сосуда, две резные фигурки сфинксов — одну из янтаря, другую из бивня слона (обе, вероятно, из Великой Греции), — пластину из слоновой кости и лапу льва, также греческого происхождения. Кроме перечисленных предметов, здесь находились повозка и несколько золотых украшений местного производства. Среди других экзотических импортов, обнаруженных в гальштатских погребениях, можно назвать шёлковую ткань из Хохмихеле, греческий треножник и котёл из Ла-Гаронны и греческую гидрию из Грехвиля. Сосредоточение этих предметов вокруг сравнительно небольшого числа укреплённых пунктов, связанных с княжескими ставками, и их включение в погребальный инвентарь наводят на мысль

(10/11)

5. Кратер из Викса.

(Открыть в новом окне)

6. Рельефный фриз на кратере из Викса.

(Открыть в новом окне)

о появлении аристократии, способной распоряжаться потоками средиземноморских товаров, содержавших в том числе и предметы роскоши, и сохранять их в своих руках для удовлетворения честолюбия даже после смерти.

Тип социоэкономической системы, которая может быть смоделирована на основании археологических данных, известен как «экономика престижных товаров». Общество было, по-видимому, сугубо иерархическим, и контроль за доступом к товарам, поступавшим только в результате внешней торговли, и распределением этих товаров в нижних слоях общества служил механизмом укрепления иерархической пирамиды. В таких обществах различные страты находились в состоянии конкуренции, характер которой менялся в ходе длительного соперничества. В реальности это было средство, дававшее возможность князьям перераспределять достаточное количество престижных товаров среди своих подчинённых. Нижние страты поддерживали не только собственный престиж, но и всю остальную субординацию. С переменой устоявшихся отношений эта система рушилась, как карточный домик.

Детальное изучение погребальных памятников, происходящих с различных территорий, позволяет предположить наличие властных полномочий, соответствовавших разным социальным уровням. В Гейнебурге, например, можно провести отчётливые границы между погребениями верховных вождей и лиц, занимавших более низкие ступени на иерархической лестнице. Верховные вожди захоранивались по обряду трупоположения в деревянных срубах вместе с повозками и конским снаряжением. Это соответствовало их высокому социальному статусу, определявшемуся происхождением или приобретённому благодаря личным заслугам. Как правило, в таких погребениях находились престижные импортные вещи и бронзовые сосуды из винных сервизов, золото, шёлк, стекло, янтарь и кораллы. Предводители более низкого ранга (вассалы верховных вождей) были погребены в таких же камерах, но без импортных товаров — их заменяли оружие и драгоценности, вышедшие из княжеских мастерских. Аналогичными, но не имевшими

(11/12)

излишнего внутреннего убранства были гробницы подчинённых им лиц. В погребениях иногда помещались кинжалы, наборные пояса и сделанные из бурого угля ручные браслеты.

Верховный вождь сохранял свой статус, удерживая всю торговлю со Средиземноморьем и лишь от случая к случаю передавая такие товары, как кораллы, в нижние страты общества. Своё расположение к вассалам он выражал посредством подарков: это были скопированные импортные изделия, изготовленные в его личных мастерских. Не допуская никакого посредничества в торговле, он либо сам снаряжал экспедиции на юг, либо, что более вероятно, купцы пробирались из приморских колоний далеко на север, на территорию западногальштатского вождества.

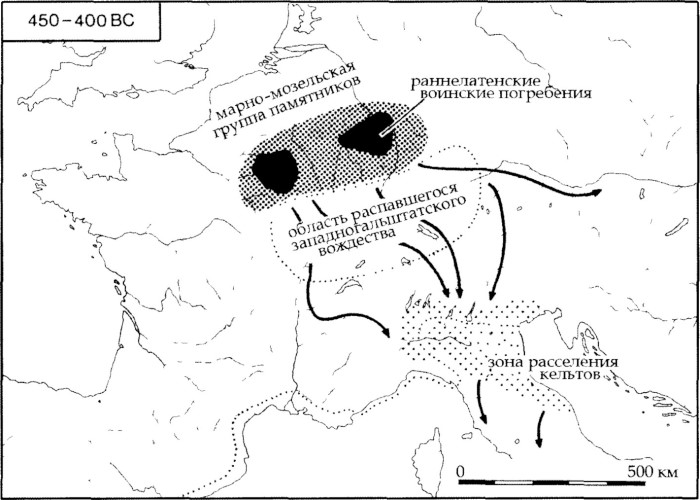

Княжеские поселения с таким экономическим укладом протянулись широкой дугой от Бургундии до Среднего Рейна, и сравнительно одинаковые расстояния между главными укреплёнными пунктами говорят о том, что в данный период это были территории со стабильным жизнеустройством. С другой стороны, более детальное изучение аристократических погребений показывает неустойчивость состояния центров гальштатских вождеств. В ранний период (гальштат D 1 — 600-550 годы до н.э.) существовало два главных поселения — Магдаленсберг и Гейнебург. Затем, в период с 550 по 450 год до н.э. (гальштат D 2/3), гейнебургский домен сократился, в то время как Монт-Лассуа близ Шатийон-сюр-Сен достиг своей максимальной мощи. На финальной стадии гальштата (D 3 — 450-420 годы до н.э.) Хохенасперг приходит в полный упадок. Упомянутые события связаны с формированием ядра латенской культуры в Гунсрюк-Эйфеле (район слияния Рейна и Мозеля). [20]

Изменения коснулись не только экономики этих вождеств, но и господствовавшей идеологии. Так, кремация и захоронение урн с прахом, по-прежнему являвшиеся основными компонентами погребального обряда в период гальштата С, вытесняются захоронением под курганами, а вместо греческих товаров начинают доминировать этрусские. Теперь гальштатские погребения содержат четырёхколесные повозки и бронзовые ковши, часть которых привозилась из Северной Италии. Этруски использовали для торговли долину реки По и адриатические порты Спина и Адрия, что и привело к смещению политических центров к востоку. Латен А представлен здесь преемственным погребальным ритуалом (Гунсрюк-Эйфель II) и даже кладбищами, хотя богатые захоронения стали изолироваться от остальных.

Крушение западногальштатского вождества произошло внезапно, и некоторые данные свидетельствуют о том, что оно было результатом насильственных действий. В V веке до н.э. укреплённые княжеские городища были разрушены, и от Бургундии до Богемии практика аристократических погребений под курганами прекратилась. Они сохранились там, где в это время появились княжеские замки, — а именно в Гунсрюк-Эйфеле, имевшем в прежнее время очень редкое население. Его процветание обеспечивалось освоением новых технологий по выплавке высококачественного железа под протекторатом Этрурии. Связи с Этрурией отмечены использо-

(12/13)

7. Распад вождества. Пути миграций кельтов.

(Открыть в новом окне)

ванием двухколёсных экипажей для сопровождения умершего вождя к месту погребения, а также двуручными бронзовыми сосудами (stannoi) и кувшинами с узким горлом. В искусстве появляется отчётливый и, по выражению Б. Канлиффа, «крайне энергичный стиль» с большим спектром декоративных мотивов, используемых для орнаментации престижных аристократических изделий.

На западе, в районе Марны (Северная Франция), параллельные изменения могут быть прослежены в появившихся грунтовых могильниках с трупоположением и в серии богатых погребений клановых вождей, таких как Сомм-Бионн и Ла-Горж-Мейе.

Одновременно с гибелью центров западногальштатского вождества рождается новый активный (пассионарный) военный социум с двумя центрами — в Марне и Гунсрюк-Эйфеле. В V веке до н.э. бывшая отсталая периферия стала центром культурного комплекса, известного как марно-мозельская группа западной раннелатенской культурной провинции (ил. 7).

Из-за отсутствия надёжных временны́х индикаторов, позволяющих синхронизировать памятники запада Центральной Европы, всё ещё не решены проблемы последовательности в смене периодов гальштата и латена. Тем не менее есть уверенность, что поздние стадии западного гальштата (500-450 годы до н.э.) сосуществовали с латенской культурой Марны и Мозеля и что эти периферийные регионы стали продолжением культуры латен А с её аристократическим стилем в искусстве, пережившим крушение гальштатского вождества, рост которого Б. Канлифф образно сравнивает

(13/14)

с разросшимся «ведьминым кругом» из поганок, когда старый центр разлагается, а энергичный рост продолжается по периметру. [21] Периферийные общины развивались в основном как воинские социумы, ибо в мужских погребениях часто встречается тяжёлое вооружение. Мы не располагаем сведениями о других существовавших в V веке до н.э. центрах, по своему развитию сравнимых с княжескими резиденциями. Данная общность может быть интерпретирована как кельтская дружинная организация, в которой престиж базировался на способности к лидерству и получению добычи. Подобное объединение воинов-фианов, составлявших военную элиту, охраняло Верховного короля Ирландии, что получило отражение в мифологии ирландских кельтов.

Одной из причин падения гальштатского вождества было вопиющее тяготение знати к дорогостоящим вещам, которые затем изымались из «живой» культуры и «перемещались на тот свет», что влекло за собой новые затраты на приобретение товаров заморского происхождения и окончательно дестабилизировало несовершенную экономику. В результате к середине V века до н.э. социополитические центры гальштатского мира пришли в упадок, и это явилось непосредственной причиной масштабной миграции кельтов в Средиземноморье.

Примерно в 400 году до н.э. вооруженные орды кельтов начали продвижение на юг и восток со своей прародины — из Северной Галлии и района Среднего Рейна. Южная инвазия протянулась до Рима, захваченного 18 июля 387 года до н.э., откуда кельты продвинулись ещё дальше на юг, в глубины Апеннинского полуострова. Племена, которые шли на восток в 279 году до н.э., осадили Дельфы, а в следующем году переправились через Босфор и вторглись в Малую Азию, где столкнулись с сопротивлением эллинизированных государств, возникших после распада империи Александра Великого. Дальнейшая судьба континентальных кельтов была предрешена возвышением Рима и завоеванием Цезарем Галлии с последующим вторжением германцев, окончательно вытеснивших кельтские племена в островную часть Западной Европы.

Циркумпонтийская зона была тесно связана с остальным Средиземноморьем, но с началом освоения западного и северного побережий Чёрного моря греческая колонизация вступает в свою новую фазу, принципиально отличную от того, что ей предшествовало в Западном и Восточном Средиземноморье. Ю.В. Андреев характеризует эту специфику так: «Открыв для себя морские пути, ведущие к устьям Дуная, Днестра, Днепровско-Бугского лимана, к берегам Крыма и Таманского полуострова и дальше через Азовское море к устью Дона, греческие мореплаватели совершили настоящий прорыв в глубины огромного континентального массива и оказались в самой гуще населявших его бесчисленных варварских племён». [22]

Первая греческая фактория на Понте появилась во второй половине VII века до н.э. на острове Березань. Она получила название Борисфенида — по реке Борисфен (Днепр), и датой её основания считается 645 год до н.э. Затем, в начале VI века до н.э., выходцы из Милета основали город Ольвия (по-гречески — «Счастливая»), позднее на правом и левом берегах

(14/15)

8. Побережье Понта Эвксинского в V-I вв. до н.э.

(Открыть в новом окне)

Днестровского лимана появились Тира и Никоний. В VI веке до н.э. на Керченском полуострове милетцы построили Пантикапей, возвышавшийся над Боспором Киммерийским. Интересно, что слово «Пантикапей» — этноним не греческого, а иранского происхождения и означает «рыбий путь». Это позволяет предположить, что здесь до греков находилось другое поселение — возможно, киммерийское. Впоследствии на Керченском полуострове возникли Тиритака, Нимфей, Киммерик и другие колонии. Милетцы также были основателями Феодосии. Далее их экспансия распространилась на азиатский берег Боспора, где появились Кепы, а позже — Фанагория, основанная выходцами из Теоса. Северо-восточное побережье Меотиды и Понта населяли меоты, синды, гениохи и далее — колхи, известные по мифу об аргонавтах. Так на месте современной Анапы появилась Синдская гавань, или Горгиппия, на месте Сухуми — Диоскуриада, основанная милетцами в 550-530 годах до н.э. В V веке до н.э. был заложен Херсонес Таврический, а в III веке до н.э. в результате вторичной колонизации по инициативе боспорских греков в дельте реки Дон возник Танаис, который занял место погибшего Елизаветовского городища (ил. 8).

Елизаветовское городище являлось одним из важных протогородских варварских центров в Северо-Восточном Причерноморье. Разросшееся из первоначально существовавшего здесь скифского зимника, обитатели которого имели эпизодические контакты с греками, в IV веке до н.э. оно стало протогородом площадью 55 га (ил. 9, 10). Находясь на стыке скифских,

(15/16)

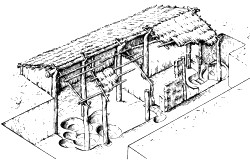

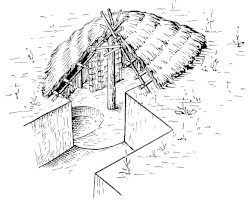

9, 10. Землянки Елизаветовского городища.

(Открыть илл. 9 в новом окне)

(Открыть илл. 10 в новом окне)

(16/17)

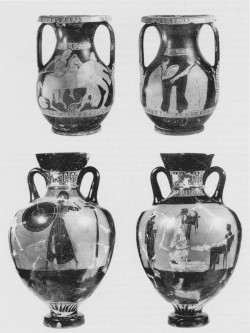

савроматских и меотских этнических массивов, с одной стороны, и в непосредственной близости от греческих городов Боспорского государства — с другой, Елизаветовское поселение сделалось главным центром оптовой «международной», а также межплеменной торговли всей юго-восточной части Геродотовой Скифии. Исследование Елизаветовского городища позволило выявить основные механизмы зарождения и развития греко-варварских контактов и взаимоотношений. Были найдены свинцовые гири для взвешивания товаров и склады винной тары, объем которой даёт возможность установить, что в течение всего IV и первой половины III века до н.э. сюда ежегодно могло поступать до трёх тысяч и более декалитров вина; далее оно вывозилось в другие районы внутренней Скифии. Помимо вина, скифы получали востребованные ими стеклянные и пастовые женские украшения, греческую керамику (ил. 11) и предметы престижного вооружения, также обнаруженные в погребениях Елизаветовского некрополя. [23]

Основным объектом экспорта «елизаветовцев» была рыба, которую уже осёдлое скифское население вылавливало в дельте Дона и в лимане Азовского моря. Об этом неопровержимо свидетельствуют чешуя, плавники и другие остатки рыбы, отложившиеся в культурных слоях поселения. Очевидно, отношения между греками и скифами были вполне взаимовыгодными, так как долгое время торжище не имело укреплений. Но в середине IV века до н.э. Елизаветовское поселение окружается двумя мощными линиями обороны. С этого времени его можно рассматривать как протогородской центр, контролировавший обширные районы Нижнего Подонья и Северо-Восточного Приазовья; он выполнял административную, религиозную и оборонительную функции. В начале III века до н.э. скифы внезапно покидают городище, причиной чему могла послужить активизация сарматов. На месте заброшенного городища возникает греческий эмпорий, а затем на противоположной стороне дельты Дона строится укреплённый Танаис.

Греко-варварские отношения в Нижнем Подонье демонстрируют приблизительно ту же модель, что и в Западном Средиземноморье, но с одним отличием: в первом случае контакты между варварами и греками были более тесными, что привело в конечном счёте к появлению миксэллинов и полиэтничного Боспорского царства. Ранее возникшие колонии Западного Причерноморья, по всей видимости, также на первых порах наладили бесконфликтные взаимоотношения со скифскими племенами. Первые скифы, появившиеся в Степном Поднепровье в VII-VI веках до н.э., были малочисленны и не могли оказать серьёзного давления на греческие города; но это не означает отсутствия разнообразных культурных и экономических контактов степняков со своими соседями. [24]

В VI веке до н.э. целый ряд греческих импортов, включая керамические изделия и ювелирные украшения, проникает в Северо-Западное Причерноморье и встречается вплоть до широты Киева. В их числе ранний коринфский арибалл из кургана на Лысой горе у города Лубны, а также греческие амфоры для вина; часть изделий, возможно, доставлялась греческими торговцами, хотя они и не были изготовлены греческими мастерами. К ним

(17/18)

11. Греческие амфоры из Елизаветовского могильника.

(Открыть в новом окне)

(18/19)

могут быть отнесены предметы, найденные вместе с греческой амфорой второй половины VI века до н.э. в кургане у села Емчиха бывшей Киевской губернии. Отсюда происходит также серебряный браслет с золотыми львиными головками на концах и пара золотых серёг в виде щита со скульптурной львиной головкой в центре. Как считает А.А. Иессен, по характеру работы, форме и изобразительным элементам они относятся не к собственно ионийскому производству, а скорее к малоазийским изделиям лидийского, фригийского или другого происхождения. Пять пар подобных серёг были найдены в Ольвии. [25]

В глубинные районы степей с черноморского побережья подобные вещи могли проникать вследствие сезонных перекочёвок небольших скифских орд, достигавших границы лесостепной зоны. Вероятно, в конце VI века до н.э. в связи с вторжением персов во Фракию, а затем и в собственно Скифию политическая ситуация в Северном Причерноморье меняется. После ухода персов, в V-IV веках до н.э., сюда перемещается центр Европейской Скифии, что отмечено возникновением так называемых царских курганов — Солохи, Чмырёва кургана, Гаймановой и Толстой могилы, Чертомлыка и других.

В этот период отношения между греками и варварами утрачивают свою былую «простоту». Греческие города-государства на берегах Понта Эвксинского теперь сосуществуют с пограничным им милитаризованным беспокойным сообществом, которое можно именовать племенным объединением или союзом племён. Царская власть в этом социуме была на самом деле минимизирована, и вчерашний царь мог оказаться жертвой интриги. Примером тому служит прекрасный памятник скифского искусства — золотой гребень из

12. Золотой гребень из кургана Солоха.

(Открыть в новом окне)

кургана Солоха, изготовленный в одном из греческих полисов, скорее всего в Ольвии (ил. 12). Он был найден во впускной могиле кургана и лежал возле плеча или черепа царя. Эта могила датируется 400-375 годами до н.э. и рассматривается как предполагаемая гробница скифского царя Октамасада, о ком можно почерпнуть некоторые сведения в «Истории» Геродота. [26] У скифского царя Ариапифа, помимо Октамасада, было ещё два сына — Скил и Орик. Скил, сын истриянки (то есть фракиянки), сделался эллинофилом и унаследовал царство после смерти отца. Осуждённый скифами за участие в Дионисийских мистериях, Скил бежал во Фракию к своему дяде, царю Ситалку, но последний выдал его Октамасаду (или выслал из страны). По мнению А.Ю. Алексеева, батальная сцена на гребне из Солохи повествует именно о заключительном эпизоде «дворцового переворота», когда братья Октамасад (на коне) и Орик (пеший) нападают на изгнанного Скила, фракийско-эллинские пристрастия которого греческий торевт подчеркнул фракийским шлемом и греческим панцирем с пельтой и без горита. [27] Существуют и другие интерпретации этой

(19/20)

композиции, связанные с конфликтом других трёх братьев — Липоксая, Арпоксая и Колоксая, сыновей прародителя скифов Таргитая. [28]

Реальная история Европейской Скифии прекратилась в III веке до н.э., когда из-за Танаиса (Дона) в Европу хлынули новые ираноязычные племена — сарматы. [29] Часть скифов просуществовала век или полтора в Крыму. Это уже были полуосёдлые скифы, имевшие собственную столицу — Неаполь Скифский (нынешний Симферополь). Греческие города-государства подверглись напору номадов с востока, кельтов и фракийцев — с запада. На какое-то время все Северное Причерноморье оказалось под властью царя Понта Митридата VI Евпатора, который пытался противостоять Риму, с его алчным стремлением подчинить себе всю Малую Азию, Армению и Закавказье. В первые века нашей эры северные варвары — сначала готы, затем герулы и бораны, — захватив боспорские гавани, не только разоряли черноморские города, но и высаживались во многих пунктах Мраморного, Эгейского морей и архипелага. Параллельно с этими рейдами в IV веке в Европу вторгаются гунны, и в V веке античный мир под натиском варварских орд прекращает своё существование.

(/336)

Примечания. ^

Введение. Варварский мир и античная цивилизация.

[1] Strabo. XI.6.2 (см.: Страбон, 1994. С. 480).

[2] Маринович, 2006. С. 7.

[3] Strabo. VII.7.1 (см.: Страбон, 1994. С. 292).

[4] Андреев, 1996. С. 3-4.

[5] Андреев, 2002. С. 655-660.

[6] Там же. С. 686-738.

[7] Там же. С. 747, 753.

[8] Фукид. I.7 (см.: Фукидид, 1981. С. 7).

[9] Андреев, 2002. С. 762.

[10] Фукид. VI.3 (см.: Фукидид, 1981. С. 263).

[11] Cunliffe, 1988. Р. 13-15.

[12] Ibid. Р. 16-17.

[13] Herod. I.163 (см.: Геродот, 1972. С. 62).

[14] Там же.

[15] Strabo. IV.5 (см.: Страбон, 1994. С. 176-177).

[16] Cunliffe, 1988. Р. 24-26.

[17] Монгайт, 1974. С. 189-190.

[18] Андреев, 2008. С. 209-214.

[19] Laing, 1992. Р. 31-32.

[20] Cunliffe, 1988. Р. 31-32.

[21] Ibid. Р. 33-36.

[22] Андреев, 2008. С. 6.

[23] Марченко и др., 1988.

[24] Виноградов, Марченко, 1991.

[25] Иессен, 1947. С. 70-71.

[26] Herod. IV.78-80 (см.: Геродот, 1972. С. 206-208).

[27] Алексеев, 2003. С. 218-236.

[28] Раевский, 1977. С. 117.

[29] Греки считали, что по Танаису проходит граница между Европой и Азией.

наверх

|