Б.А. Литвинский

Б.А. Литвинский

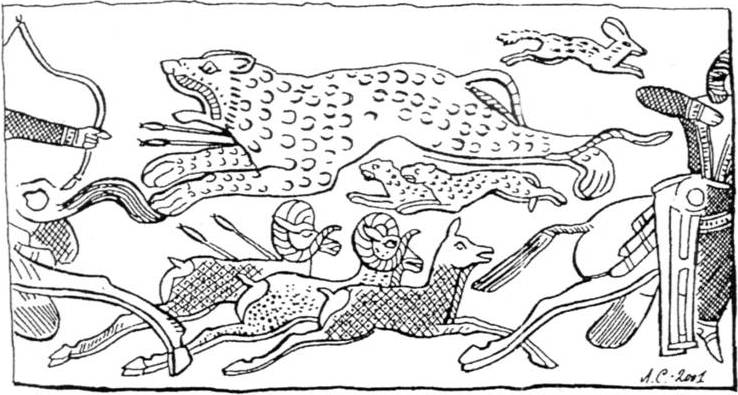

Бактрийцы на охоте.

Раскопки на городище Тахти-Сангин, расположенном на западном берегу р. Вахш у впадения её в Пяндж, проводившиеся в 1975-1991 гг. Южнотаджикистанской археологической экспедицией (руководитель экспедиции Б.А. Литвинский, начальник отряда И.Р. Пичикян), привели к открытию храма Окса. Он был воздвигнут в конце IV — начале III в. до н.э. и просуществовал до III-IV в. н.э. В сокровищницах храма было обнаружено около 8000 предметов, среди них большое количество художественных изделий из золота, серебра, бронзы, слоновой кости, глины, алебастра, фритты и др. Детальное описание храма и произведённых в нем раскопок, а также предметов вооружения уже вышли в виде двух первых томов итогового издания «Храм Окса в Бактрии» (Литвинский, Пичикян 2000; Литвинский 2001), предварительно же — в виде статей — опубликованы отдельные находки и их серии (перечень публикаций — в вышеназванных книгах), но ряд первоклассных памятников эллинистического и кушанского искусства ещё ждёт своей публикации, и среди них — целая пластина и фрагменты пластины из слоновой кости со сценой охоты (рис. 1).

1. Иконография. ^

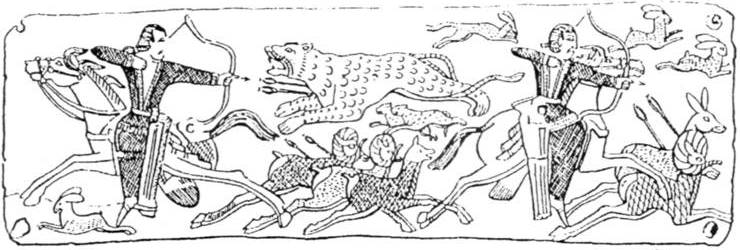

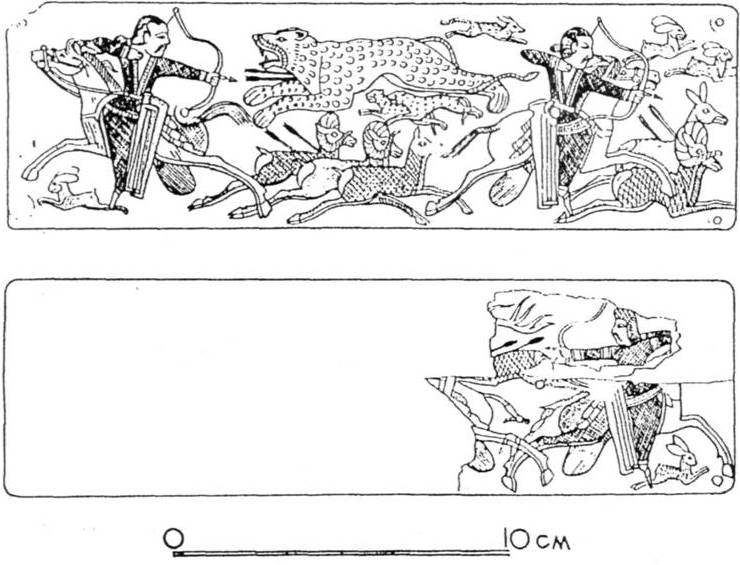

1. ПЛАСТИНА из слоновой кости (рис. 2), являющаяся обкладкой стенки шкатулки (?). Пластина прямоугольной формы, слегка расширяется к одному из торцов. В каждом из четырёх углов её имеется по сквозному отверстию и два отверстия — на продольной оси. Есть продольные и поперечные трещины и деформация.

На пластине мы видим изображение охоты, представленное как бы двумя сценами. Два всадника охотятся, стреляя из лука. Правую часть пластины (примерно её треть по длине) занимает скачущий вправо всадник, перед которым распластался в прыжке на уровне ног коня горный баран-самец, над ним — самка, поражённая в спину двумя стрелами. Над этой парой крупных животных, вверху, пара мелких — два несущихся друг за другом зайца.

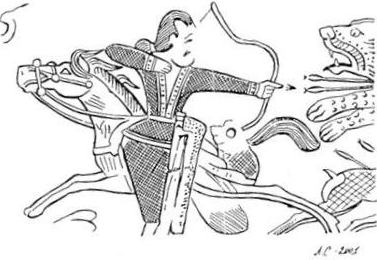

В левой стороне — всадник, скачущий в противоположном направлении, т.е. влево (рис. 3). Он стреляет на скаку, обернувшись назад,

(181/182)

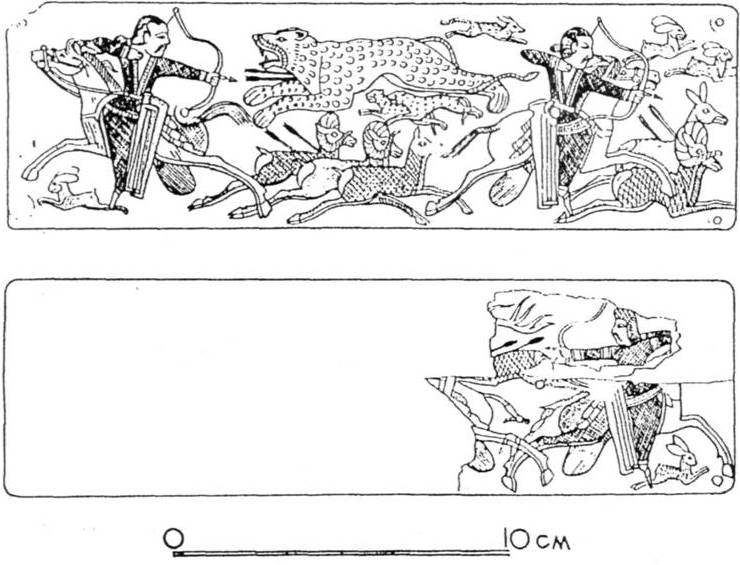

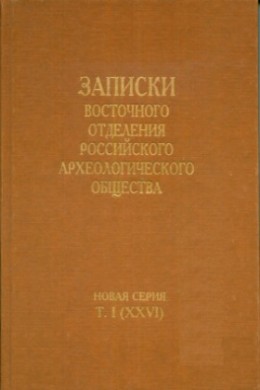

Рис. 1. Храм Окса. Первая (вверху) и вторая (внизу) пластины со сценой охоты.

т.е. оба всадника пускают стрелы в одном и том же направлении. Под ногами коня — скачущий влево заяц.

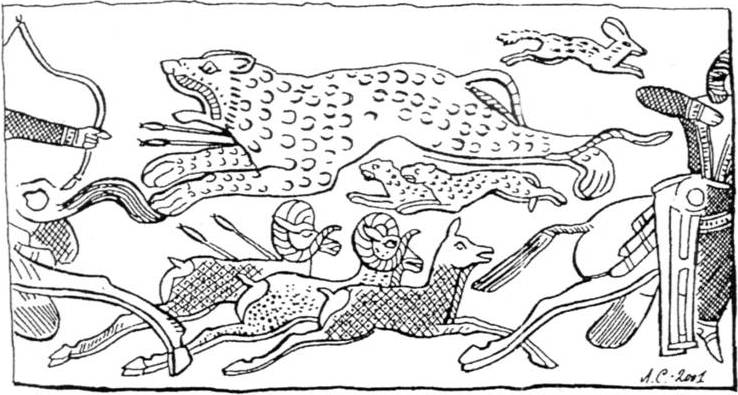

В среднем части — два регистра. В нижнем — три несущихся вправо, т.е. от стреляющего в этом направлении левого всадника, травоядных животных: внизу впереди самка барана, за ней один над другим два барана-самца. Задний поражён двумя стрелами — в основание шеи и в спину. Над ними, в верхнем регистре, фигура самки барса, нападающей на левого всадника. Барс поражён двумя стрелами, попавшими в грудь. Под барсом — два детёныша, бегущих в том же направлении, что и мать. Между барсом и всадником бежит вправо лисица с пушистым хвостом. Изображения выполнены в технике гравировки. Такова общая композиция. Прежде чем её анализировать, рассмотрим каждый её персонаж отдельно.

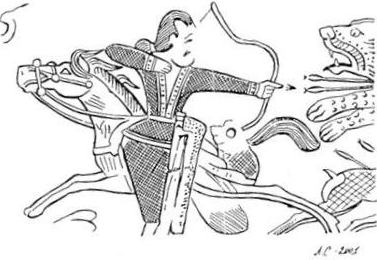

Правый всадник скачет на коне вправо (рис. 4). Конь дан в прыжке, задние ноги отнесены далеко назад, передние подняты вверх. Шея и голова коня приподняты вверх. Хвост закручен в жгут у основания, конец его, ничем не скреплённый, развевается. Тело коня и его морда детально проработаны. Тонкие сухие ноги, точно очерчены суставы и копыта. Контуры головы очень резкие и чёткие. Показаны ноздри, глаз, длинное ухо. Грива собрана в пряди: одна прядь поднимается спереди уха и отведена назад за него; другая сзади на шее за ухом —

(182/183)

Рис. 2.* Храм Окса. Первая пластина со сценой охоты.

* Прорисовки с фотографий (рис. 2-7) выполнены А.В. Сильновым.

она вытянута горизонтально. Пряди имеют вид тонких изогнутых по длине горизонтальных клиньев с продольной насечкой — волосами. На морде коня — упряжь (она детальнее видна на втором коне, описание см. ниже).

Всадник по своим пропорциям несколько крупнее коня. Так как он натягивает лук, держа его перед собой в левой руке и оттягивая тетиву правой, и направляет стрелы вперед и вниз, он показан в сложном ракурсе: голова и нижняя часть тела в профильном положении, а верхняя половина — в трёхчетвертном развороте с небольшим наклоном вперёд. Это мужчина с грузными чертами лица. Нос с небольшой горбинкой, высокий выпуклый лоб, миндалевидный узкий (приострённый) разрез глаза, над которым линией показан крутой изгиб брови, приоткрытый рот с пухлыми губами, овал уха. Над верхней губой — тонкие усы, спускающиеся вниз. На голове линиями показаны уходящие назад гладкие пряди. Спереди, над ухом, — треугольная «залысина». В нижней части, ниже уха, волосы скручены и собраны сзади в виде округлого узла с поперечными насечками (тесёмками?).

Всадник одет в узкий, плотно облегающий кафтан с треугольным вырезом и, очевидно, двусторонними отворотами. Вдоль выреза — полоски, окаймлённые спаренными линиями, между которыми — перпендикулярные им штрихи. В талии кафтан перехвачен гладким поясом. Над коленями — полоска из спаренных линий с насечкой внутри — это подол кафтана. Рукава узкие с обтягивающими обшлагами (оформлены так же, как и подол). Из-под кафтана выступает нога в широкой штанине, оканчивающейся гладкой манжетой. Поверхность кафтана и штанов покрыта сетчатой густой насечкой.

Носок ноги оттянут вниз. Ступня на половине её длины охвачена полоской, возможно, это ременная петля — предвестник стремян. В левой вытянутой вперед и вниз руке всадник держит лук. Четыре пальца сжимают центральную часть лука, указательный палец вытянут вперёд и служит направляющей для стрелы. Наконечник стрелы с

(183/184)

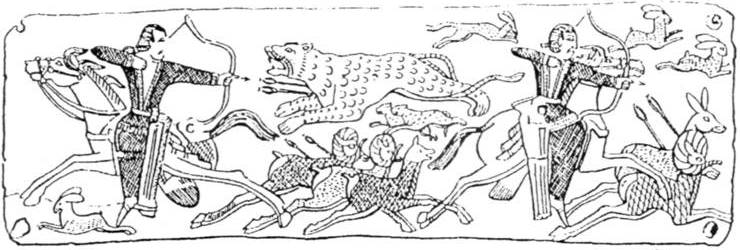

Рис. 3. Храм Окса. Первая пластина со сценой охоты.

Левый всадник.

жальцами показан впереди пальца и чуть выше его. Правая рука сжатыми в кулак пальцами оттягивает тетиву до уха, но на уровне шеи. Сама тетива показана лишь над головой. К поясу справа вертикально привешен прямоугольный футляр (меча?) с продольной рельефной полоской по оси сзади, а под этим футляром угадывается другой прямоугольный футляр — колчан. За ними, на задней части корпуса коня, — полоски в виде лент. Ниже живота выступает привешенный с другой, скрытой от зрителя, стороны овальный предмет с округлым основанием и криволинейным контуром боковой образующей — tassel; на поверхности — штриховые насечки. Это, несомненно, завершение кисти, прикреплённой к седлу. Несмотря на то что конь стремительно движется, кисть показана висящей лишь с некоторым отклонением назад от вертикали (порядка 40°).

Левый всадник, за исключением очень незначительных деталей и позы, идентичен правому. Он показан обернувшимся назад, но при этом верхняя половина корпуса повторяет верхнюю половину корпуса другого всадника, устремившегося вперёд. И здесь голова показана в профиль, а тело — в три четверти, с переходом в анфас. Из деталей отметим, что линия причёски с глубокими треугольными вырезами и острыми мысами сзади переходит в вытянутый округлый узел, перехваченный у узкого основания гладкой полоской. Одеяние всадников сходно, как и аксессуары. То же можно сказать и о положении рук, натягивающих лук, и о характере ступни с оттянутым вниз носком (хотя

(184/185)

Рис. 4. Храм Окса. Норная пластина со сценой охоты.

Правый всадник.

линия ступни отличается) и полоской-перехватом. Но два отличия всё же следует отметить. Во-первых, корпус левого всадника более вытянут. Во-вторых, на футляре поперечными штрихами показана рукоять меча. Выступающее из-под этого футляра нижнее овальное уширение кисти (привешенной к седлу на скрытой от зрителя стороне) в основании покрыто продольными штрихами. Отклонение от вертикали такое же, как у правого всадника. Хвост коня не закручен в жгут и свободно развевается.

Благодаря тому что эта фигура повёрнута назад, лучше видна передняя часть лошади. Одна прядь гривы опускается на морду перед ухом, две, примыкающие друг к другу, сверху, четвёртая значительно ниже, на шее. Упряжь состоит из пересекающей рот прямой вертикальной полоски, завершающейся вверху и внизу (за пределами морды) кружочками. Возможно, это псалии. К нижнему концу их прикреплены поводья — уздечка; сзади, к средней части — две расходящиеся треугольником полоски, придерживающие псалии, — нащёчные ремни; от места их соединения отходит охватывающий ремень — наносник, от этого же места соединения идёт ремень назад, к низу головы. Здесь он оканчивается кружком. Возможно, был ещё один ремень, отходящий от этого кружка, но он не показан. Поводья брошены у основания шеи. т.к. обе руки всадника заняты. У обоих коней грудь охвачена плоским ремнём, возможно, предупреждающим сползание седла назад. Фигуры коней несколько укорочены по длине. Головы всадников также несколько крупнее, чем корпуса.

Лук сложносоставной, с чётко выделенной утолщённой рукоятью, круто изогнутыми плечами и чётко выделенными утолщающимися книзу концами, переход от которых к плечам угловатый. На конце рукояти у левого всадника — крючковатая врезка для конца тетивы. Про наконечники можно сказать лишь, что они, скорее всего, трёхлопастные, с длинными жальцами. Концы стрел, вонзившихся в зверей, имеют оперение. Размер лука в натянутом виде свыше трёх пятых (62 %) сидящей на коне фигуры.

(185/186)

Рис. 5. Храм Окса. Первая пластина со сценой охоты. Леопард.

Барс с открытой пастью показан в прыжке (рис. 5). Он изображён более условно, нежели всадники. Упруго оттянутая могучая задняя нога подчёркивает мощь зверя, тело покрыто кружками, морда — штрихами и точками. На лапах показаны подушечки, опущенный хвост завернулся вокруг ноги, уши прижаты, пасть оскалена, видны торчащие клыки. Несмотря на поразившие его стрелы, зверь прыгает на всадника.

Более реалистично показаны горные бараны — архары, у которых подчёркнут их главный признак — огромные завёрнутые и закрученные рога, [1] прекрасно передано движение. То же самое следует сказать и про фигурки малых животных — зайцев с огромными ушами, лисицу с распушённым хвостом.

К числу художественных особенностей относится резкий контраст между, с одной стороны, непосредственной и живой, очень точной передачей движения животных, великолепной трактовкой скачущих коней, где не просто передана идея движения, прыжка, но соответствующим образом трактована каждая часть фигуры — от вытянутой вперёд головы до почти горизонтально развевающегося хвоста, и, с другой стороны, скованными фигурами всадников, которые изображены так, как будто сидят не на летящих в галопе конях, а на неподвижных тронах. Это впечатление усиливается несоответствием размеров человеческих фигур и коней, а также условностью, иератичностью поз всадников, в изображении которых художник следовал уже существовавшему канону. Эта условность и каноничность в значительно мень-

(186/187)

шей степени, но ощущается и в изображении животных. По общему же рисунку наиболее приблизительным является изображение барса.

Говоря об условности, вместе с тем необходимо подчеркнуть и мастерство и точность художника в изображении как персонажей, так и аксессуаров.

Лица всадников отдаленно напоминают лицо Герая (?!). Художник имел определённое представление о линейной перспективе — об этом говорят, например, кружки на фигуре льва, которые уменьшаются к краям фигуры, — но не всегда выдерживал её (перспективу), что видно по изображению всадников: удалённая от зрителей рука показана более крупной, чем более близкая.

Отмечая достоинства и недостатки рисунка, особо следует отметить высокое композиционное мастерство: скачущие в противоположных направлениях кони помещены по краям, они как бы обозначают две сцены. Но на самом деле это не «разрывает» композиции на две части, ибо всадники не только обращены лицами в одну сторону, но и стрелы пускают в одном направлении. Пространство между всадниками, которое формально также можно разделить на два регистра, воспринимается как объединяющее всадников благодаря заполняющим его животным, также направленным в противоположные стороны. Мелкие животные в верхнем правом углу помогают созданию иллюзии пространственной перспективы и восприятию всей композиции как развёртывающейся на одной плоскости.

Техника рисунка — гравировка, размеры пластины — 216×62-64×7 мм.

Коридор 2, культовый заклад 3, над материком 22 см, кушанский слой.

Литература: Литвинский, Пичикян, 1980, 128-129; Litvinskiy, Pichikiyan, 1981b, 158-159, pl. VII; Litvinskiy, Pitchikjan, 1981a, 210-211, fig. 15; ЮT, 30/107 и ил. на 29; Litvinskiy, Pichikyan 1980: 80; Зеймаль 1985: 82, 98, № 247; Литвинский, Пичикян 1985: 515, 517; Oxus 1989: 50/22; Oxus 1993: 37/21; Литвинский 2001: табл. 12, верхний регистр, 13.

2. ПЛАСТИНА (рис. 6) из слоновой кости (небольшой склеенный из двух частей фрагмент), являющаяся обкладкой стенки шкатулки (?). Содержала изображение сцены охоты. Фрагмент сохранил нижний кант и часть правого бокового. В правом нижнем углу и в середине фрагмента — дырочки для прикрепления пластины к стенке шкатулки.

От сцены охоты сохранился в нижнем правом углу скачущий вправо конь (копыта его передних ног — в нижнем углу пластинки) и всадник, который стреляет, обернувшись назад. Другой конь, от которого сохранилась лишь задняя часть крупа и задние ноги, скачет в противоположном направлении. Задние ноги коней пересекаются. У правого коня из-под свисающего футляра горита выступает нижнее завершение кисти, прикреплённой к седлу с обратной стороны. Это завершение (tassel) имеет вид вытянутого приострённого внизу овала.

(187/188)

Рис. 6. Храм Окса. Вторая пластина со сценой охоты.

Весь овал продольно заштрихован и вверху плавно соединяется с поперечно заштрихованной полоской, собственно кистью. Кисть была отклонена назад под углом 45°. Такая же кисть была и у другого коня (основание кисти сохранилась лишь частично). Под ногами правого коня — бегущий вправо заяц. Правый всадник целится в оленя, от которого сохранились часть крупа с двумя впившимися стрелами и ветвистые рога — животное обращено влево.

Кони и всадники изображены в общем таким же образом, как и на целой пластине. Поза всадника несколько отличается. Лук он держит не в правой, а в левой руке и оттягивает его правой, которую зритель видит лишь частично, а кисть скрыта за головой. Впрочем, палец для направления стрелы вытянут совершенно аналогично, в том же месте помещена рука, натягивающая тетиву. Черты усатого лица совершенно идентичны с чертами лиц вышеописанных персонажей, но на голове не причёска, а, по-видимому, шлем. Он имеет вид овала, заштрихованного в клетку, от которого опускается полоска, заштрихованная параллельными линиями. То, что это не причёска, подчеркнуто ломаной линией, окаймляющей полоску с внутренней стороны. К сожалению, верхний край овальной части сколот, и судить о шлеме в целом невозможно. Одежда всадника совпадает с одеждой на целой пластине. На рукаве, помимо манжеты, такой же перехват выше локтя.

Кони трактованы совершенно таким же образом как в целом, так и в основных деталях. По-разному оформлены лишь хвосты: у правого коня он скручен, у левого — перевязан и завершается бантиком.

(188/189)

О композиционном решении мы можем только догадываться. Ясно, что оно отличалось от первой пластины. Художник не боялся пересечения фигур, сообразно с этим выполнено и всё построение сцены. Правый всадник охотится в задней части сцены, там же находится поражённый его стрелами олень. Скачущий влево конь, ноги которого пересекают ноги правого всадника, находился на переднем плане. В сцену введён, по крайней мере, один новый персонаж — олень с ветвистыми рогами, другой же персонаж, заяц, встречался и на первой пластине.

Техника рисунка — гравировка. Размер фрагмента пластины — 92×60 мм.

Коридор 2, культовый заклад 3, над материком 25 см, кушанский слой.

Литература: Litvinskiy, Pitchikyan 1981b: fig. 16; Литвинский, Пичикян 1985: 515, 517; Литвинский 2001: табл. 12. нижний регистр.

2. Центральноазиатский и передневосточный контекст. Проблемы хронологии. ^

Публикация пластин, найденных экспедицией Г.А. Пугаченковой при раскопках Орлатского могильника, расширила круг материалов, подлежащих анализу. Орлатский могильник располагается в 50 км к северо-западу от Самарканда на берегу р. Саганак. Здесь в начале 80-х гг. производила раскопки Узбекистанская искусствоведческая экспедиция (руководитель экспедиции Г.А. Пугаченкова). Было вскрыто 10 курганов катакомбного типа. В курганах 2 и 4 были найдены костяные пластины с гравированными изображениями. Из кургана 2 происходят две пластины — со сценой охоты и с батальной сценой. [2]

Пластина со сценой охоты имеет вид слегка расширяющегося прямоугольника, один торец которого прямой, другой овально-выпуклый. В углах — круглые отверстия для крепления. Размер пластины 13,5×11,0 см. Её лицевая поверхность отполирована, задняя не обработана.

Сцену охоты Г.А. Пугаченкова описывает следующим образом: «Три знатных всадника, размещенных в трёх горизонтальных рядах, преследуют животных: верхний — двух архаров, средний — трёх куланов, нижний — трёх косуль — самца, самку и детёныша. Ландшафт условен, он передан двумя всхолмлениями горных пиков и овальными деревьями со штриховой разработкой листвы. Кони (в крайних рядах — кобылицы, в среднем — жеребец) и их упряжь аналогичны изображённым в батальной сцене. Хвосты у коней среднего и верхнего всадников не перетянуты, у двух коней за седлом развеваются пыш-

(189/190)

ные кисти. Стремительный бег коней передан в приёме „летящего галопа” — изображением вытянутых вперёд и назад пар ног. Справа к седлу приторочен колчан. Одеяние всадников: облегающий до талии и расширяющийся ниже пояса кафтан с треугольным запахом слева направо, широкие вверху и облегающие от колен штаны, обувь. Головы крайних всадников обнажены, волосы открывают лоб, убраны за уши и у шеи подстрижены в кружок. У среднего охотника — несомненно, главного в этой группе — на голове овальная шапка-кулях, возможно, указывающая на его принадлежность к царскому роду» (Пугаченкова 1989б: 151-152). В другой работе она добавляет, что охотники «...сидят в сёдлах без стремян, близко к шее, ноги, сжимая бока, круто согнуты в коленях и отведены назад с вытянутым носком. Все трое натягивают луки, спуская стрелы». Сзади, с тыльной, невидимой для зрителя, стороны выступает миндалевидное уширение кисти, привязанной, очевидно, к седлу. Миндалевидное завершение в широкой части стянуто тесьмой. Эта кисть при движении галопом оттянулась назад и прилегает к крупу коня.

Характеризуя этнический тип, Г.А. Пугаченкова пишет: «Лоб прямой, невысокий, волосы зачёсаны вверх, у висков они забраны за уши и над шеей острижены в кружок. Глаза небольшие, ромбовидного очертания, пос довольно крупный с небольшой горбинкой, свислые усы опускаются острием почти до энергично очерченного подбородка, на котором у большинства заострённая и когтевидно загнутая вверх бородка. Монголоидных признаков в лицах не видно» (Пугаченкова 1989а: 107-108).

Пластина с батальной сценой аналогична по форме и размерам вышеописанной, и несмотря на иную композицию и тему изображения, стиль, иконография и реалии практически одинаковы со сценой охоты. Г.А. Пугаченкова датировала вещественный материал из орлатских курганов «II-I вв. до н.э., может быть, началом I в. н.э.» (Пугаченкова 1989б: 153) или же I в. до н.э. — I в. н.э. («причём скорее именно до н.э.») (Пугаченкова 1985: 528) и считала, что изображенные на этих пластинах персонажи — это кангюйцы, хорошо известные по китайским источникам. К этому хронологическому и этническому определению присоединился С.А. Яценко (Яценко 1993, 79-80). [3] Были высказаны мнения о более поздней дате, в частности, Дж.Я. Ильясов предложил датировать их I-II вв. н.э. (apud Абдуллаев, Ртвеладзе, Шишкина 1991: 176-178) или же I-III вв. н.э. (apud Пугаченкова и др. 1991: 306-308). Принципиально другая датировка была предложена Б.И. Маршаком (Маршак 1987: 235), который связывал изобра-

(190/191)

жения на этих пластинах не с кангюйцами, а с сюнну-хун согдийских источников. В конце 80-х гг. я высказал мнение, что эти изображения «вероятно, относятся ко II-III вв. н.э.» (Литвинский 1989: 357). Тогда же Б. Брентьес в одной из своих работ написал, что «представляется более соответствующей дата около 200 г. до н.э.» (Brenljes 1989: 39). Более широко датировал орлатские пластины В.П. Никоноров (1995: 12-13), который предпочёл дату II-IV вв. н.э. Однако некоторые учёные продолжают разделять точку зрения Г.А. Пугаченковой (например К. Абдуллаев), другие, напротив, относят изображения ко времени не ранее III в., скорее к IV-V вв. (Азбелев 1992: 212). [*]

Совсем недавно, в 1998 г., два ташкентских учёных, Дж.Я. Ильясов и Д.В. Русанов, опубликовали исследование, специально посвященное орлатским пластинам (Ilyasov, Rusanov 1998). Прекрасно иллюстрированное, написанное с большой эрудицией, оно вводит орлатские пластины в более широкий, чем ранее, контекст и, безусловно, знаменует дальнейший прогресс в изучении этих пластин. Авторы, в частности, детально рассмотрели комплекс вооружения — как отражённый на пластинах, так и найденный при раскопках, в том числе нефритовую скобу из кургана 2 — и проблему датировки. Как правильно отмечают эти исследователи, предметы вооружения, найденные в кургане 2 и изображённые на пластинах, скорее всего относятся к I-III вв. н.э. или даже к I в. до н.э. — IV в. н.э. (Ilyasov, Rusanov 1998: 115-123). Мои многолетние занятия историей среднеазиатского вооружения (см.: Литвинский, Окладников, Ранов 1962: 207-233; Литвинский 1965; 1966; 1968б; 1972а; 1972б; 1984; Литвинский, Пьянков 1991; Литвинский, Пичикян 1981а; 1981б; Литвинский, Седов 1984: 56-57, 130-133; Litvinsky 1984: 27-51; 1998; 2000 и др.). обобщённые в труде «Бактрийское вооружение и греческом и ближневосточном контексте» (Литвинский 2001), позволяют мне утверждать, что материалы, как использованные, так и не использованные авторами названных работ, не позволяют прийти к заключению о сколько-нибудь узкой датировке — это одна из причин столь широкого спектра мнений по данному вопросу.

И тем не менее, Дж.Я. Ильясов и Д.М. Русанов утверждают, что комплекс орлатского кургана 2 должен датироваться в достаточно узких пределах I-II вв. н.э. (Ilyasov, Rusanov 1998: 123-130). При этом они опираются, в частности, на свою попытку датировки нефритовой скобы. Так как эта попытка представляется нам недостаточно убедительной, вновь обратимся к нефритовой скобе, которая служила для прикрепления ножен меча к портупейному ремню. Поверхность её полирована и не орнаментирована. Размеры 7,1×2,5 см (Пугаченкова и др. 1991: табл. 253, 308). Как известно, такие скобы были распространены в Китае со времени Восточного Чжоу (около 450-250 гг. до н.э.) и применялись спорадически вплоть до второй половины XVIII в., однако к концу династии Хань, т.е. к началу III в. н.э., произошло рез-

(191/192)

кое уменьшение их количества, причём в постханьских гробницах они вообще не встречаются (Maenchen-Helfen 1957: 93-94; Trousdale 1975: 11-33). Массовое производство нефритовых скоб продолжалось в Китае с V в. до н.э. до середины II в. н.э., хотя в небольших количествах их изготовляли вплоть до IV в. н.э. (Trousdale 1988: 25-28). Китайские скобы проникли во многие области, и по их образцам изготавливались на протяжении длительного времени местные скобы, они впоследствии стали нередко значительно отличаться от своих китайских прототипов. Так обстоит дело и с орлатской скобой, которая не находит точного соответствия и, следовательно, хронологического определения в существующей типолого-хронологической схеме скоб этого типа (Trousdale 1975: 3-37).

Для Центральной Азии существенна находка двух скоб в Таксиле (Сиркап), датируемых второй половиной I в. н.э. Они изготовлены из белого мраморовидного камня, очевидно, на месте по китайским образцам (Marshall 1951: vol. I, 182; vol. II, 508; vol. III, pl. ССIII/158; Trousdale 1975: 230-231, pl. 17/d; 1988: 28). Одна скоба из камня, напоминающего нефрит, куплена на кабульском базаре, по словам продавца, она была найдена в могиле в Северном Афганистане. На основании умозрительных соображений ей приписывается кушанское происхождение, а с учётом сходства с китайской моделью предлагается дата — I в. до н.э. При этом приводятся данные о возможности её местного изготовления (Trousdale 1988: 25-28).

В самой Средней Азии, помимо орлатской, известно несколько находок таких скоб. В Южном Таджикистане, на поселении Ак-Тепе II, в слое, который А.В. Седов датировал серединой IV-V в., найдена фрагментированная нефритовая скоба (Седов 1987: 59, табл. I/5). При этом следует иметь в виду, что А.В. Седов строил свои хронологические определения, исходя из схемы В.Г. Луконина; опираясь же на иные схемы, можно датировать эту скобу III в. н.э. Как нам любезно сообщила Л.М. Левина, при раскопках памятников джетыасарской культуры в Приаралье было найдено несколько нефритовых и халцедоновых скоб. Две скобы хорошей сохранности происходят одна из Томпак-асар, из комплекса, стратиграфически относящегося ко II-I вв. до н.э., вторая — из Бедаик-асар, где она обнаружена в комплексе III в. н.э. (Левина 1992: 69, табл. 23/66; 1996: 199, рис. 85; и также личное сообщение Л.М. Левиной). Отметим, что и халцедоновая скоба из западноказахстанского могильника Лебедевка обнаружена в комплексе II — первой половины III в. н.э. (Мошкова 1982: 84-85).

Таким образом, нефритовая скоба из Орлатского могильника не может служить отправкой точкой для датировки. Во-первых, она не находит места в существующей хронолого-типологической классификации китайских нефритовых скоб для крепления ножен; речь идёт лишь об общем сходстве. Во-вторых, она, вероятно, изготовлена за пределами Китая и, очевидно, моложе (насколько?) тех китайских моделей, которые она напоминает. Можно говорить, с учётом других находок скоб в Средней Азии, Казахстане и Восточной Европе, что дата

(192/193)

орлатской скобы, скорее всего, заключена между II и III вв. н.э. Многочисленные находки в Поволжье, области Перми и в Причерноморье (Ginters 1928: 66-83; Кушева-Грозевская 1929: 160 сл.; Rostovtzeff 1930: 337 sq.; Werner 1956: 26-27, 39; Хазанов 1971: 25-26: Trousdale 1975: 234-245; Мошкова 1989: 198) датируются чаще всего III-IV вв. н.э.

Нефритовое перекрестие меча интересно в том отношении, что оно точно воспроизводит форму китайских бронзовых и нефритовых перекрестий с их вытянуто-ромбовидной в плане формой с округлыми торцами, причём центральная часть с отверстием, если смотреть в профиль, на одной из продольных сторон заглублена (см.: Trousdale 1975: 54-57, fig. 57). Найденное в Таксиле (Сиркап) перекрестие из зелёного мраморовидного камня — полуфабрикат, изготовление которого не было завершено, датируется, вероятно, второй половиной I в. н.э. (Ibid.: 231). В отличие от орлатского, у сиркапского перекрестия заглубление отсутствует.

Мы не знаем, когда в Средней Азии распространились скобы и перекрестия китайского типа. Находки в Сиркапе не могут служить отправным пунктом для датировок, но с учётом находок в Азиатской Сарматии, где они датируются концом II-III в. н.э., и Боспора, где они найдены в памятниках III-IV вв. н.э. (Мошкова 1989: 197), в Средней Азии для этих предметов представляется предпочтительной датировка первыми веками нашей эры.

Необходимо сопоставить тахтисангинскую пластину с орлатской. Г.А. Пугаченкова (Пугаченкова 1989а: 108) уже отметила, что причёска персонажей орлатских пластин напоминает причёски охотников на тахтисангинской пластине, однако «профиль, нос с горбинкой, тип усов и оригинальной бороды — всё иное». Действительно, подковообразные вырезы у основания причёски есть у персонажей обеих пластин, но характер лиц не имеет ничего общего. Узколицым бородатым персонажам орлатских пластин противостоят безбородые широколицые тахтисангинские охотники. Различна и манера посадки: в Орлате ноги всадников согнуты в коленях и далеко отведены назад, в Тахти-Сангине они почти вертикальны. Следует добавить, что совершенно по-разному изображены и кони. Тела коней орлатской пластины трактованы необычайно динамично и вместе с тем условно, словно вытянутый тонкий корпус кошачьего хищника, распластанные в галопе ноги также изображены схематично, хотя прекрасно передают идею движения. Всего этого нет у коней тахтисангинской пластины: они более «тяжеловесны» и реалистичны, их движение может быть не столь стремительно, но также очень динамично. [4] Охотники одеты по-разному, остальные аксессуары близки или идентичны.

(193/194)

Посадка всадников на обеих пластинах различна: поза всадников орлатской пластины естественна, всадник сидит прямо или наклонился вперед (нижний регистр); всадники же тахтисангинской пластины (об этом уже было сказано выше) как бы водружены на коня как на престол и мало с ним связаны, «неслитность» всадника и коня подчёркивается также заметно бóльшими, чем у коня, размерами всадника (этого нет на орлатских пластинах).

Б. Брентьес писал о том, что уздечный набор голов коней одинаков на пластинах из Орлата и Тахти-Сангина (Brentjes 1990: 176-177). Это действительно так. Можно добавить, что горизонтальная цепочка круглых и полукруглых блях на задней части крупа орлатских коней на тахтисангинских конях отсутствует.

Итак, несмотря на определенные отличия, изображения на орлатской и тахтисангинской пластинах близки, хотя и далеко не идентичны.

Тахтисангинские и орлатские пластины привлекали внимание ряда учёных. Б. Брентьес еще в 1982 г. отметил принадлежность тахтисангинских пластин к «парфяно-сасанндскому кругу» (Brentjes 1982: 168). Затем к анализу орлатских и тахтисангинских пластин обратилась Г.А. Пугаченкова (Пугаченкова 1989а). Исходя из наших первоначальных датировок — III вв. до н.э. или рубеж I в. до н.э. — I в. н.э. она рассматривала персонажей тахтисангинских пластин как воспроизведения образа юэчжийца. Сопоставив между собой всадников тахтисангинских и орлатских пластин, она отметила отличия в их этническом типе. Анализ иконографии тахтисангинских пластин привел её к заключению о чрезвычайно близком сходстве как персонажей, так и реалий с «гераичами» халчаянской скульптуры (Пугаченкова 1989а: 101-103, 108). Ещё раньше, в 1987 г., Б.И. Маршак, знакомый с первыми публикациями Г.А. Пугаченковой, связывал орлатские изображения с кочевническим миром, с вторжением в Согд кочевников-сюнну и датировал эти изображения III-IV вв. н.э. (Маршак 1987: 235-236; 1992, 210-211). П.П. Азбелев сопоставил орлатские пластины с изображениями на тепсейских пластинах III-V вв. (Грязнов 1971; 1979). [5] При этом он исходил из сопоставления некоторых реалий (Азбелев 1992). Точность этих сопоставлений, впрочем, была не без основания оспорена (Ilyasov, Rusanov 1998: 129-130).

В 1990 г. Б. Брентьес опубликовал статью, посвящённую изображениям всадников на орлатских пластинах, наряду с которыми упоминаются и тахтисангинские пластины (Brentjes, 1990). Им приведено множество аналогий — от Кореи и Китая до Венгрии, но большинство из них не касается каких-либо специфических черт пластин. Он полагал, что орлатские пластины относятся к культуре народов-всадников

(194/195)

«гуннской» волны, и поэтому изображения на них должны определяться как первые воспроизведения центральноазиатских гуннов (Brentjes 1990: 182 — без ссылки на статью Б.И. Маршака).

Уже после написания настоящей работы я смог ознакомиться с двумя чрезвычайно важными исследованиями по этому вопросу, которые во многом дополняют статью И.Я. Ильясова и Д.В. Русанова. Это статьи В.Е. Маслова (Маслов, 1989) и В.П. Никонорова и Ю.С. Худякова (Никоноров, Худяков, 1999). Они содержат глубокий анализ погребального обряда, погребального инвентаря и изображений на пластинах. При этом В.Е. Маслов рассматривает орлатские материалы преимущественно в сарматском контексте, в статье же двух последних авторов упор делается на южносибирские материалы. Хронологические заключения авторов двух статей различны. В.Е. Маслов, акцентируя внимание на ранних аналогиях и датировках, предлагает датировку этих артефактов I-II вв. н.э. В.П. Никоноров и Ю.С. Худяков, учитывающие длительное бытование различных артефактов, значительно более осторожны — они полагают, что речь может идти о «первой половине I тыс. н.э.» (без уточнений).

Все названные исследователи, однако, не учитывали передневосточные материалы, в особенности иконографические. Первым это сделал японский учёный К. Танабе в своей проницательной статье о позитивных примерах сасанидского влияния на гандхарское искусство (Tanabe 1990). В ней он в связи с темой статьи посвятил целый раздел иконографическому рассмотрению тахтисангинских и орлатских пластин, дав глубокий анализ реалий и отчасти рассмотрев проблему датировки. Большое внимание исследователь уделил анализу привешенных к седлу кистей с утолщениями-шарами [6] на концах. Они появляются на сасанидских наскальных рельефах и в граффити со времени правления Ардашира I (224-241 н.э.) и продолжают применяться вплоть до времен Хосрова II (591-628). Обычно они крепились к седлу царского коня (хотя были и исключения), как правило, парами, с двух сторон седла. Изображения их были реалистическими. У стоящего коня они свисали вниз, у летящего в галопе — вздымались в воздух и держались близ задней части конской спины. Так, в наскальном рельефе в Накши-Рустеме (5/V1I) на видимой (правой) стороне скачущего коня Хормизда II (302-309) (Herrmann 1977: 7, pl. I/2b) четыре кисти с шарами, одна из них прикреплена коротким ремнем к седлу и из-за стремительного движения коня поднялась вверх, как бы паря в воздухе. В противоположность этому, у остановившегося коня Шапура I (240 — ок. 272) в сцене триумфа в Накши-Рустеме (Herrmann,

(195/196)

McKenzie 1989: pl. 1) кисть с шаром свисает почти вертикально. В сасанидское время, судя по памятникам искусства, круг лиц, имевших право на такие кисти с шарами в качестве признака высокого положения, был очень ограничен: царь и его престолонаследник. Функции этой части снаряжения царского коня неясны, но предполагают, что они являлись свидетельством ранга (Ф. Акерманн) или же символизировали легитимность царствования, царский фарн (К. Танабе). Впрочем, в среднеазиатской раннесредневековой живописи этот знак уже не являлся свидетельством царского отличия и свисал с шеи лошади (Tanabe 1990: 53-54).

Собрав и проанализировав весь этот материал, К. Танабе обращается к целой тахтисангинской пластине. На ней кони снабжены одной кистью с шаром, а не парой. Исследователь полагает, что существует две возможности: либо гравёр сам не видел таких коней или их изображений, до него лишь доходили слухи о наличии такой детали, и он изобразил её, следуя рассказам, либо же гравёр воспроизвёл кушанских коней, у которых была лишь одна кисть с шаром на конце. Во втором случае, однако, сложно объяснить, почему кисти у двух коней, скачущих в противоположные стороны, помещены с тыльной (скрытой) стороны, т.е. в одном случае с правой, в другом — с левой стороны коня, хотя такая важная деталь должна была иметь фиксированное место. Поэтому К. Танабе склоняется к первому объяснению помещения этой детали конского снаряжения именно на тыльной (скрытой от зрителя) стороне. Причину этого он ищет в том, что гравёр не знал, как кисть с шаром располагается (или крепится) и показывал лишь её окончание — шар. К тому же, как он подчёркивает, «ошибка» гравёра состояла и в том, что, согласно его изображению, кисть свисала (под небольшим углом) вниз, и шар не парил, как положено, в воздухе, а помещался где-то в области задней части спины коня (Tanabe 1990: 56-57).

Идея К. Танабе, объясняющая, почему в среднеазиатском искусстве изображалась лишь одна и притом задняя кисть с шаром, выглядит очень привлекательной, однако она не учитывает некоторые факты. В позднем Митреуме Дура-Европос, датируемом 240-256 гг. н.э., в настенной живописи также изображена сцена охоты всадника (предполагается, что это бог Митра), натягивающего лук (Rostovtzeff 1938: 96, pl. XVIII/1; Rostovtzeff, Brown, Welles 1939: 111-115, pl. XIV-XV; Cumont 1975: I, 186-192; II, pl. 24). Летящий в галопе конь имеет нагрудный и подхвостный ремни с продольным рядом точек (условная передача фаларов, т.е. дисков, или блях?). Сзади крупа коня наклонно (под углом примерно 45°) свисает шнур с горизонтальной насечкой, шнур завершается вытянутой миндалевидной кистью, на поверхности которой видны продольные линии. Это. очевидно, вариант кисти с шаром. Таким образом, можно думать, что идея кисти с расширением-шаром, ниспадающей от седла с одной, а именно невидимой зрителю стороны всадника, появилась в Сасанидском Иране и, не будучи

(196/197)

слишком востребованной в самом Иране, быстро распространилась на запад и на восток и именно на Востоке обрела определённую популярность. Далее К. Танабе отмечает, что обувь у персонажей тахтисангинской пластины скорее похожа на обувь персонажей не кушанского, а сасанидского искусства, [7] тогда как одежда явно кушанского облика (Tanabe 1990: 57).

Возвращаясь к кистям с шарами, следует добавить, что они, во всяком случае в начале III в. н.э., как показывает рельеф в Фирузабаде, входили в состав стандартного парфянского вооружения (Herrmann 1969: 71, pl. I/B; Gall 1990: 22, Abb. 3, Taf. VIII). Впрочем, категорически утверждать, что к началу III в. кисти с шарами входили в состав конного снаряжения парфянских царей, было бы рискованно. Можно предположить, что скульптор изобразил эти кисти лишь как знакомый иранцам знак царского достоинства. Если такие кисти парфяне и применяли, то крайне редко — известен, собственно, лишь один случай (в живописи Митреума Дура-Европос), причем кисть находится на тыльной стороне коня. [8] В искусстве Западной Парфии 1-III вв. н.э. известны многочисленные охотничьи сцены, в частности, граффити из Дура-Европос (Cumont 1926: 265, pl. XCIII/2; Baur, Rostovtzeff 1931: 161, 194 sq., pl. XVIII/2; Baur, Rostovtzeff, Bellinger 1933: 215, 221, pl.XX/3, XXI/1-3; Rostovtzeff 1934: pl. XXXV/3-4; Ghirshman 1962: fig. 63; Goldman 1999: fig. A—3—A—12; A—14; B—l—B—5; fig. 3-8). В живописи Дура-Европос немало охотничьих и батальных сцен (Cumont 1926: fig. 30; Rostovtzeff, Little 1932: 12-30, fig. 1-4; Rostovtzeff, Bellinger, Hopkins, Welles 1936: 151 sq., pl. XLII/1: Ghirshman 1962: fig. 62. 223). К этому можно добавить настенную живопись и граффити Хатры, где конный охотник поражает из лука бегущих перед ним животных (Venco Ricciardi 1988: 37-38, fig. С; 1996: 152-164, fig. 3-7; 1998: 193, 196, fig. 4, 5, 7; Al-Salihi 1996: pl. III/2). Датировка, скорее всего, — около 200 г. н.э., может быть немного раньше или позже. Ряд сцен живописи Западной Парфии обнаруживает значительное композиционное сходство со среднеазиатскими охотничьими сценами, прослеживается определённая близость в трактовке фигур всадников и коней в летящем галопе и т.д. [9] Однако кисти с шарами практически отсутствуют — очевидно, в позднепарфянском искусстве они изображались спорадически.

(197/198)

Что касается этих кистей с шарами, следует добавить, что они, несомненно, являлись в то время царскими атрибутами. Об этом свидетельствует, в частности, то, что на накширустамском рельефе NRm5 Хормизда II к перекладине царского штандарта подвешены два таких шара (Ghirshman 1962: pl. 220; Gall 1990: 30, Abb. 4a, Taf. 12а); то же самое — и на рельефе NRm3 (Gall 1990: 35, Abb. 4d, Taf. 12a).

Необходимо остановиться также на цепочках фаларов, украшающих коней на орлатских пластинах. Украшение коня рядом или цепочкой фаларов, охватывающих шею или прикреплённых к подхвостному ремню, идущему от седла к крупу, известно по изображениям в сасанидском искусстве начиная с первой трети III в. н.э. Они имеются на граффити со всадником на северной и южной стенах главного зала «Гарема» в Персеполе (Calmeyer 1976: 64-67, Abb. 3-4). На рельефе в Накши Рустаме основатель Сасанидской династии Ардашир, а на рельефах в Бишапуре — его сын и наследник Шапур I и другие персонажи едут на конях, у которых подхвостный и нагрудный ремни украшены фаларами разной величины (Herzfeld 1941: pl. СХ; Ghirshman 1962: pl. 196-197; Herrmann 1969: 69-71, fig. 4, pl. IV; 1980: 38-39, fig. 1, 3, pl. 23-25, 28-30, 31/a; 1981: fig. 2-3, pl. 3, 8, 10; 1983, fig. 1-2, pl. 12). На рельефе в Дарабе, который синхронен времени Ардашира I или Шапура I, эти ремни также украшены фаларами. Цепочки фаларов украшают сзади и спереди коня на эрмитажном серебряном блюде с изображением Шапура II (309-379), охотящегося на львов (Тревер, Луконин 1987: табл. 9/3), на серебряном блюде из Галереи Фрир (Вашингтон) с изображением охоты этого же царя на кабанов (Harper, Meyers 1981: pl. 15) и др.

Следует упомянуть о близости уздечного набора (Herrmann 1980: 38, text fig. 3), хотя он не является абсолютно идентичным раннесасанидскому.

Что касается портретного сходства персонажей тахтисангинских пластин с монетными изображениями Герая (Давидович 1976: табл. I-III), то оно оказалось не столь значительным, как представлялось нам первоначально, — речь может идти лишь об отдельных перекличках. В большей степени отмечается сходство с головами «гераичей» из Халчаяна (см. особенно: Пугаченкова 1971: табл. 63-64). Г.А. Пугаченкова уже отметила, что тип лица в общем сходен: характер носа, очертания глаз и подбородка, оформление усов и т.д., а также облик одежды и сужающаяся книзу облегающая обувь. К этому она добавила сходство конской упряжи. Незначительность отличий, по её мнению, может свидетельствовать, что «гераичи» Халчаяна и охотники тахтисангинских пластин принадлежат к двум внутриродовым группам или же к двум разным племенам юэчжийского союза (Пугаченкова 1989а: 101-103).

Внимательное сопоставление показывает, что сходство действительно есть, но оно носит скорее общий, так сказать, родовой характер и во многом связано с воспроизведением близкого этнического типа.

(198/199)

Как я неоднократно отмечал в своих работах (Литвинский, Зеймаль 1971: 107; и др.), датировка халчаянской скульптуры I в. до и.э., предложенная Г.А. Пугаченковой (Пугаченкова 1966: 188-213), является слишком ранней, речь должна идти о I-II вв. н.э. [10] Позже Г.А. Пугаченкова несколько скорректировала свои взгляды. Основываясь на сходстве части персонажей с портретами Герая на его монетах, она утверждает, что скульптура была современной или, по крайней мере, близкой времени правления Герая, хронологически в пределах рубежа I в. до н.э. — I в. н.э. ± два-три десятилетия (Пугаченкова 1989а: 99). Однако последние исследования нумизматов показали, что монеты с именем Герая чеканились скорее всего Кадфизом I, время правления которого теперь датируют 30-80 гг. н.э. (Cribb 1993; Sims-Williams, Cribb 1996: 99-100; ср.: Fussman 1998). Если следовать этой хронологии, то халчаянская скульптура должна датироваться временем не ранее конца I — начала II в. н.э. Судя по одной скульптуре из Хадды (Barthoux 1930: pl. 48/а; Hallade 1968: pl. 112; Rowland 1971: pl. 133), на которую обратили внимание Е.А. Давидович и Б. Роуленд (Давидович 1976: примеч. 2; Rowland 1974: 50; ср.: Пугаченкова 1987: 259-260), иконографический тип, запечатлённый в халчаянской скульптуре, продолжал существовать в III и, возможно, в IV вв.

У изображённых на целой пластине тахтисангинских охотников причёски сзади снабжены почти цилиндрическим или слегка расширяющимся снаружи выступом с перехватом у основания и округлым наружным торцом. Эти выступы (т.е. собранные в пучок волосы) хорошо известны в сасанидской иконографии. На сасанидских монетах, начиная с середины III в. н.э., причёска царя нередко имеет сзади внизу овальный выступ, порой с перехватом у основания. На кушано-сасанидских монетах этот выступ иногда имеет вид шара (Bivar 1968: pl. VIII/3, IX/3, 7-9, X/l-10; Göbl 1984: 114/1026-1027), редко — грушевидную форму с перехватом (Göbl 1984: 114/1029), иногда он оформлен как короткий и широкий столбик с утолщением у основания (Ibid.: 115/1055) или же как столбик с выпуклыми стеночками и с перехватом у основания (Ibid.: 115/1057). Существенно, что такие выступы есть и у некоторых персонажей на ранних сасанидских наскальных рельефах. Так, на бишапурских изображениях триумфа Шапура I (242-273) часть иранских вельмож имеет причёску, завершающуюся сзади внизу крупным пучком овальной формы, ниспадающим на правое плечо (Herrmann 1980: 37, pl. 35). Пучок иногда грушевидной формы (Herrmann 1980: fig. 3а-b).

Пучок волос в виде расширяющегося наружу или сферического выступа есть сзади на причёсках некоторых персонажей сасанидских печатей (Bivar 1968: pl. IV/7-8; Frye 1971 : pl. XL/88, 92, 95; XLII/97-

(199/200)

98, 100, 108, XLIII/107, 112; Göbl 1973: Taf. 5; Harper 1973: 67, fig. D-48, D-91, D-103, D-107, D-109, D-112; Brunner 1978: 56/12 [начало IV в.]), реже этот выступ цилиндрический с выгнутым наружным торцом (Harper 1973: fig. D-87).

Количество примеров можно было бы многократно увеличить. Но и то, что уже приведено выше, даёт основание для предположения, что эта деталь причёски отражает сасанидское влияние.

При изучении тахтисангинских пластин обращает на себя внимание заметное несоответствие размеров всадников и коней: первые слишком велики и грузны для небольших коней. Неясно, результат ли это недостаточной профессиональной выучки гравёра или же сознательный художественный приём, когда в паре конь — всадник акцент смещается на всадника именно благодаря его непропорциональности. Пример тому мы видим в сцене инвеституры Ардашира в Накши Рустам (Herrmann 1969: 70, fig. 4, pl. IV).

Мы уже отмечали неестественную посадку всадников. В живописи III в. н.э. из Дура-Европос фигуры некоторых персонажей напоминают «неуклюжие куклы» (Goldman, Little 1980: 247). Такая же посадка и такие же несоответствия в пропорциях всадника наблюдаются в живописи из Пантикапея I-II вв. н.э. (Ghirshman 1962: fig. 341).

Кони на орлатских и тахтисангинских пластинах со сценой охоты изображены в «летящем галопе» — с вытянутой вперед головой, далеко вперед выброшенными передними ногами и откинутыми назад и в значительной мере совмещенными задними ногами. История воспроизведения летящего галопа в древнем изобразительном искусстве детально разработана. Основополагающим было исследование С. Рейнака (Reinach, 1925 [впервые опубликовано в виде статей в 1900 г.]). Важный вклад был сделан М.И. Ростовцевым (Rostovtzeff, 1935, 288-293; 1938, 94-96). Специальный экскурс посвятил «летящему галопу» в своей интересной монографии X. фон Галл (Gall 1990: 81-87; 1997). Собрав имеющиеся эллинистические и передневосточные материалы и сопоставив их с китайскими, он пришел к заключению, что в ханьское время (206 до н.э. — 220 н.э.) этот мотив был широко распространён в китайском искусстве. Далее он пишет: «Эти примеры достаточны, чтобы показать, что задолго до Сасанидов китайцы применяли в искусстве мотив летящего галопа для того, чтобы наглядно показать особо быстрое перемещение всадника. Позже, в ханьское время, этот мотив достиг Центральной Азии, но в Иране был заимствован Сасанидами только в III в. н.э.» (Gall 1990: 86). При этом на Переднем Востоке этот приём имел предшественников.

Если следовать гипотезе X. фон Галла, изображения коней в «летящем» галопе на рассматриваемых пластинах могли быть результатом воздействия как китайских, так и сасанидских прототипов. Ряд деталей в этих изображениях указывают на сасанидский источник заимствования, причём археологический контекст делает вероятным, что это произошло в III в. н.э.

(200/201)

Какова была политическая ситуация в III в. н.э. в части среднеазиатско-иранских взаимоотношений? Приход к власти в Иране династии Сасанидов резко изменил баланс сил между Средней Азией, где правили кушанские цари, и Ираном, причём в пользу Ирана. Согласно Дио Кассию (LXXX, 4) и Геродиану (VI, 2, 2) Ардашир I провёл много войн, пытаясь вновь завоевать страны, которые раньше принадлежали персам. Ему удалось разбить парфян и захватить Месопотамию, что привело к войнам с Римом. Сложнее определить масштаб его завоеваний на Востоке. Согласно надписи Шапура I, в Накши Рустаме в результате завоеваний были подчинены правители Абренака (= Нишапура), Мерва, саков (Frye 1984: 272). Согласно Табари, были завоёваны Систан, Абаршахр, Мерв, Балх и Хорезм «до отдалённейших границ области Хорасана». Затем он пишет о прибытии к Ардаширу I посольств от кушан, из Турана и Макрана, которые выразили покорность своих правителей (Nöldeke 1973: 17-18; Frye 1984: 195). Т. Нёльдеке и Р.Н. Фрай, комментируя это сообщение, предположили, что большинство из этих завоеваний имело место позже — при Шапуре I, наследнике Ардашира I. Другой исследователь, Я. Харматта, привлёк при изучении этих событий греческие, латинские и армянские источники. Он датирует вторжение Ардашира I в Бактрию 233 г. Называются и другие даты (Harmatta 1965: 186-194; ср.: Honigmann. Maricq 1953: 108). При Шапуре I восточные владения Сасанидов еще более увеличились. Прежнее кушанское царство стало вассалом Сасанидов, управлялось их наместниками, которые называли себя «кушаншахами» (Dani, Litvinsky 1996: 103-105; Litvinskij 1998: 76-77).

Итак, несмотря на неясность и противоречивость приведённых выше и других сообщений исторических источников, [11] совершенно очевидно, что III в. явился временем интенсивных военно-политических и, очевидно, культурных связей между Ираном и Средней Азией. Именно тогда, по-видимому, под влиянием сасанидской иконографии и появились рассматриваемые пластины. [12] Учитывая все это, я склонен датировать тахтисангинские и орлатские пластины III в. н.э.

3. Интерпретация. ^

Обратимся вновь к содержанию охотничьей сцены. В ней участвуют, наряду с конными охотниками, такие животные, как дикие ба-

(201/202)

раны, барс (леопард), зайцы, лиса. Все эти животные до сих пор распространены на территориях, входивших в состав Бактрии.

Леопард, которого также именуют переднеазиатский, или закаспийский, барс (Felis pardus tulliara Valenc.), по некоторым данным еще недавно проживал в горах по Вахшу и в других горных районах Южного Таджикистана, где на него в 30-е гг. XX в. ещё охотились (Виноградов и др. 1935: 188; Чернышев 1968: 188). По красноватой или рыжевато-жёлтой шерсти идут чёрные пятна, образующие полные или неполные розетки. Шкура сплошь покрыта этими пятнами на всём туловище, шее, ногах и хвосте (Кашкаров 1923: 21-22; Чернышев 1968: рис. 23). Гравёр точно передал детали натуры: у леопарда пятна на теле вытянуты в продольном направлении, а на конечностях — вдоль их оси, причём самые мелкие пятна находятся в нижней части конечностей (Виноградов и др. 1935: 187), — таковы пятна на фигуре леопарда на пластине. Как писал Д.Н. Кашкаров, «человека барс не боится. Он не только преследует иногда добычу на глазах у человека, не только уносит иногда убитую последним дичь, но решается даже нападать на человека. И делает это даже тогда, когда человек не даёт ему к этому никакого повода. Барс охотится на человека. Если же барс ранен, то он непременно бросится на человека, причём он встает на дыбы, а передними лапами наносит удары. И удары эти страшны, так как когти барса ужасны. Стреляя по нему, надо стрелять наверняка» (Кашкаров 1923: 22). Именно такая сцена, когда рассвирепевшая самка барса с яростью бросается на конного охотника, защищая себя и, главное, оберегая детёнышей, как раз и запечатлена на тахтисангинской пластине.

Дикие бараны распространены в горных областях Средней Азии — на Памире, Алайском, Туркестанском, Зеравшанском и Гиссарском хребтах, а также в отрогах последнего (Сапожников 1968: 14-16). По характеру рогов изображения близки к барану Марко Поло, включая такую деталь, как поперечные рёбра на рогах (Кашкаров 1923: рис. 6). Зоологи отмечают, что уши, верх головы и крупное «зеркало» (так они называют задний торец тела) — белые (Виноградов и др. 1935: 127), на пластине эти части фигур баранов не заштрихованы.

В Южном Таджикистане и Северном Афганистане, особенно в тугаях в низовьях рек, встречается бухарский, или тугайный, олень (Cervus elaphus bactreanus). В середине XX в. эти животные более всего были распространены в тугаях Тигровой Балки и в тугаях р. Кызыл-су (Флёров 1952: 168-170; Чернышев 1968: 153).

Заяц Lepus Proeulagus tolai Pallas, или песчаник, — крупный по размерам (до 50 см), с длинными ушами и задними конечностями и короткими передними конечностями, коротким хвостом (Давыдов 1974: 22-23). Зайцы распространены на всей территории Таджикистана, на равнинах и в горах, включая Западный и Восточный Памир, а также в других регионах Средней Азии и Афганистана (Там же: 30-32). В тугаях Вахша, в том числе и в Тигровой Балке, заяц держится постоянно (Чернышев 1968: 148-149).

(202/203)

В Средней Азии обитают две формы лисицы — долинная (V. vulpes flavescenos Gray.) и горная (V. vulpes ferganensis Ognev). Как установили зоологи, «лисица — самый обычный широко распространенный хищник в Таджикистане». Она встречается в горах, предгорьях, пустынях, нередко на возделываемых землях, в частности в Гиссарской и Вахшской долинах, а также на окраинах тугаев (Чернышев 1968: 72).

Сцена, изображённая на целой тахтисангинской пластине, могла воспроизводить реально происходившую в одной из подгорных местностей Бактрии охоту. О том, на кого, кроме оленя, производилась охота на охотничьей сцене на второй пластине, мы не знаем. Ясно лишь, что олень не был распространён в местностях, где проживали барсы и дикие бараны.

В иранском искусстве изображения сцены конной охоты, как известно, появились очень рано. В этой связи особый интерес вызывает частично позолоченный серебряный диск (умбон щита) из Амударьинского клада (Dalton 1964: 13, pl. X; Зеймаль 1979: 44-46, ил. 24). Поле диска занято тремя сценами конной охоты. В каждой имеется всадник на летящем в галопе коне. На одной всадник метнул копьё в одного из двух преследуемых оленей; на второй — в одного из двух преследуемых им диких козлов; на третьей всадник, скачущий в обратном направлении, чем первые два, нацеливает лук, как считали О.М. Дальтон и Е.В. Зеймаль, в убегающего зайца.

Таким образом, на серебряном диске и пластинах из храма Окса изображены сцены конной охоты, причём часть преследуемых животных совпадает:

Диск | = | Пластины |

олень | = | олень |

дикий козёл | = | дикий баран |

заяц | = | заяц |

— | = | лисица |

— | = | барс (леопард) |

Е.Е. Кузьмина (Кузьмина 1977: 19-20), а вслед за ней и Е.В. Зеймаль (Зеймаль 1979: 45) полагали, что на диске изображены разные эпизоды охоты одного и того же всадника, причём охота на зайца, по E.E. Кузьминой, была кульминационным эпизодом. С присущей ей эрудицией, Кузьмина сопоставляет эпизод охоты на зайца с преданием, сохранившимся в осетинских «Нартах». Так, герой Хамыц верхом на коне преследует необычного волшебного белого зайца, причем трижды, когда, казалось, заяц мёртв, он вновь убегает. Наконец заяц бросается в воду. Выясняется, что это дочь бога вод, избравшая Хамыца своим женихом. В.Ф. Миллер обратил внимание на сходство этого предания с изложенной Геродотом скифской генеалогической легендой. По мнению E.E. Кузьминой, изображение на диске представляет «ещё одну трактовку этого популярного сюжета, в ко-

(203/204)

тором неразрывно переплетены культы предков, плодородия и воды» (Кузьмина 1977: 21). Е.В. Зеймаль подверг эту трактовку обоснованной критике, так как в изображении на диске «отсутствуют даже косвенные признаки того, что заяц на диске имеет отношение к подобной „генетической легенде”» (не изображена водная стихия, изобразительно не подчёркнута необычность зайца и т.д.). Но главное, не получает никакого обьяснения композиция на диске в целом, так как для остальных эпизодов в «генетической легенде нет места» (Зеймаль 1979: 45).

Все авторы — О.М. Дальтон и воспроизводящие его описание Е.Е. Кузьмина и Е.В. Зеймаль, а также Д.С. Раевский (1975) — сообщают об охотнике, целящемся в зайца из лука. На самом же деле этот всадник не целится в зайца! Внимательное изучение самого диска в Британском музее, а также превосходных фотографий, любезно предоставленных мне хранителем Отдела западноазиатских древностей д-ром Дж. Кэртисом, показывает, что сам лук ориентирован не вниз, а вперёд, и, главное, хорошо видимая стрела, которую готов спустить охотник, нацелена не под ноги коня, а горизонтально — в голову рогатого барана, скачущего навстречу всаднику (рис. 7). Если это так, то отпадает и идея о трёх эпизодах охоты одного и того же всадника — здесь изображены два скачущих навстречу друг другу охотника, между которыми оказались два барана. Заяц же не является объектом охоты, он лишь разнообразит общий пейзаж. [13]

Осетинское сказание даёт, на наш взгляд, ключ не к интерпретации сцен охоты на зайца, а к пониманию того, почему зайцы помещались на такие сцены не только в качестве объектов охоты, но и (это показывает изображение на тахтисангинской пластине) как зооморфный семиотический знак определённого круга фауны и магический маркёр плодовитости и ряда других качеств. [14]

Некоторое представление о возможном круге верований древних иранцев, связанных с зайцем, дают сведения, содержащиеся в позднезороастрийских сочинениях, в которых нашло отражение позитивное и даже положительное отношение к этому животному. Так, в «Бундахишне» заяц рассматривался как благословенное, приносящее удачу животное. Первый из зайцев («первозаяц») является «главой» (rad) целого круга диких животных (Bundahišn 17, 10; Brunner 1978: 103-104).

(204/205)

Рис. 7. Серебряным диск со сценой охоты из Амударьинского клада (Британским музей).

По другому переводу, во время творения «был создан заяц-русак», он — глава «быстробегающих» (Чунакова 1997: 299). [15] В «Ясне» (Yasna 71, 9) перечисляются категории животных. Те же самые категории называются в авестийском тексте «Висперед», причём в его пехлевийском переводе (Visprad 1, 1; 2,1) они называются «главами», среди них есть xargoš — заяц (Schmidt 1980: 217). Согласно установлению «Шайаст-на-шайаст» (10, 9) заяц был одним из тех животных и птиц (среди них упоминаются козлёнок, ягнёнок, пахотный бык, боевой конь, петух, сокол и др.), убивать которых не следует (или необходимо воздерживаться от убийства) (Tavadia 1930: 129; Brunner 1978: 103-104).

Изображение зайца встречается на предметах сасанидского искусства и на печатях (Луконин 1969: рис. 22а; Harper 1973: 75; Brunner 1978: 103-104).

В верованиях иранских народов заяц вплоть до современности занимал заметное место. Выше приводилась одно из осетинских преда-

(205/206)

ним, запечатлённых в «Нартах» (см. также: Далгат 1989: 301 сл.). Можно привести и другие примеры.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что на тахтисангинской пластине зайцы (наряду с лисицей) не являются объектом охоты, они лишь элемент пейзажа. Можно думать, что в Бактрии в части охоты на зайцев следовали зороастрийским предписаниям.

Что же касается лисицы, то она на пластинах, несомненно, также не являлась объектом охоты. Дело в том, что хищные животные рассматривались как создание Ахримана. Лисица (robah), однако, по не вполне понятным причинам считалась исключением. В «Бундахишне» говорится, что лисица была создана для противостояния демону (dew) (Bundahišn XXIV, 39), но какому именно — не сообщается (Schmidt 1980: 209). Именно это являлось основанием для благожелательного отношения зороастрийцев к лисице.

Олень — излюбленный сюжет скифского и скифо-сибирского звериного стиля (Членова 1962), широко представлен он и в центральноазиатском искусстве сакского звериного стиля. В скифском искусстве изображение оленя (оленьих рогов) сочетается с изображением дерева, что трактуется не как элемент пейзажа, а как манифестация мирового древа (Иванов 1974: 113-115; Бессонова 1983: 116-118). По словам В.И. Абаева, олень (sag) — это «излюбленное животное» осетинского фольклора. «Охота на оленя — это охота par excellence, а оленье мясо — обязательное угощение всякого нартовского пиршества» (Абаев 1949: 49). Он же писал, что олень — «популярнейшее животное в эпосе и вообще фольклоре осетин». Обычное пожелание охотнику: «Убей оленя». Сравнение человека с оленем считается весьма лестным — sag-чeg ‛молодец’, букв.: ‛олень-мужчина’. Оленя даёт охотнику Афсати — бог-охотник (Абаев 1979: 11-14). Охота на оленя — частый мотив в «Нартах». Олень порой бывает невероятной величины (Далгат 1989: 231-232), иногда же это чудесный белый олень и т.д.

Баран (дикий баран) с древних времён почитался у иранских народов. Он являлся воплощением божества Хварено (ср.-перс. Фарн), что нашло отражение в позднезороастрийском «Карнамаке», а также в памятниках изобразительного искусства. У таджиков сохранился целый цикл верований, связанных с бараном (Литвинский 1968а; Litvinskij 1972-1976; 1987).

Итак, животные, изображенные в сцене охоты, имели определенное религиозно-магическое значение. Но означает ли это, что вся композиция является эпизодом какого-либо религиозно-мифологического цикла или же эпического сказания? Б.И. Маршак, анализируя изображения всадников на охоте и в батальных сценах у древних кочевников, согдийцев, тюрок, в том числе на орлатских и тахтисангинских пластинах, отметил, что в них «нет никаких индексов, указывающих на определённый сюжет», причём в фигурах нет никакой индивидуализации. Это, по его мнению, не иллюстрация. Вместе с тем он при-

(206/207)

знаёт, что они могли в какой-то мере служить для «магического обеспечения мужества, верности и удачи» (Маршак 1992: 208-211).

Я присоединяюсь к этим взвешенным заключениям и полагаю, что изображения на тахтисангинских пластинах — отражение реальной охотничьей жизни бактрийских аристократов.

Литература (добавлена нумерация) ^

- Абаев 1949: Абаев В.И. Осетинский язык и фольклор. I. М.;Л.

- Абаев 1979: Абаев В.И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. III. Л.

- Абдуллаев, Ртвеладзе, Шишкина 1991: Абдуллаев К.А.. Ртвеладзе Э.В., Шишкина Г.В. (ред.). Культура и искусство древнего Узбекистана: Каталог выставки. М.

- Азбелев 1992: Азбелев П.П. Культурные связи степных народов предтюркского времени (По материалам Тепсейских и Орлатских миниатюр) // Северная Евразия от древности до средневековья: Тезисы конференции к 90-летию М.П. Грязнова. СПб.

- Бессонова 1983: Бессонова С.С. Религиозные представления скифов. Киев.

- Виноградов, Павловский, Флёров 1935: Виноградов Б.С., Павловский Е.П., Флёров К.К. Звери Таджикистана, их жизнь и значение для человека. М.; Л.

- Вольная 1996: Вольная Г.Н. Об одном античном образе в скифских памятниках // Античная цивилизация и варварский мир: ТД V археологического семинара. Новочеркасск.

- Гагошидзе 1981: Гагошидзе Ю.М. Из истории грузино-иранских взаимоотношений (Храм II-I вв. до н.э. Дедоплис Миндори) // Кавказ и Средняя Азия в древности и раннем средневековье (История и культура). М.

- Грязнов 1971: Грязнов М.П. Миниатюры таштыкской культуры (Из работ Красноярской экспедиции 1968 г.) // АСГЭ. Вып. 13.

- Грязнов и др. 1979: Грязнов М.П. и др. Комплекс археологических памятников у горы Тепсей на Енисее. Новосибирск.

- Давидович 1976: Давидович Е.А. Первый клад тетрадрахм кушанца «Герая» // ВДИ. №4.

- Давыдов 1974: Давыдов Г.С. Млекопитающие (Зайцеобразные. Суслики. Сурки). [Фауна Таджикской ССР. Т. XX, ч. 1.] Душанбе.

- Далгат 1989: Далгат У.Б. (отв. ред.). Нарты. Осетинский героический эпос. Кн. 2. М.

- Дворниченко, Фёдоров-Давыдов 1993: Дворниченко В.В., Фёдоров-Давыдов Г.А. Сарматское погребение Скептуха I в. н.э. у Косика Астраханской области // ВДИ. 1993. №3.

- Зеймаль 1979: Зеймаль Е.В. Амударьинский клад. Каталог выставки. Л.

- Зеймаль 1985: Зеймаль Е.В. (отв. ред.) Древности Таджикистана: Каталог выставки. Душанбе.

- [Зороастрийские тексты] Чунакова 1997: Чунакова О.М. Зороастрийские тексты. Суждения духа разума (Дадестан-и меног-и храд). Сотворение основы (Бундахишн) и другие тексты. М.

- Иванов 1974: Иванов В.В. Опыт истолкования древнеиндийских ритуальных и мифологических терминов, образованных от aśva- «конь» // Проблемы истории языков и культуры народов Индии. М.

- Кашкаров 1923: Кашкаров Д.Н. Животные Туркестана, их жизнь и значение для человека. Вып. 2: Животные горного Туркестана. Ташкент.

(207/208)

- Кашкаров 1931 : Кашкаров Д.Н. Животные Туркестана. Ташкент.

- Кузьмина 1977: Кузьмина E.E. Семантика изображения на серебряном диске и некоторые вопросы интерпретации Амударьинского клада // Искусство Востока и античности. М.

- Кушева-Грозевская 1929: Кушева-Грозевская А. Один из типов сарматского меча // Известия Нижневолжского института краеведения. Т. III. Саратов.

- Кызласов 1975: Кызласов И.Л. Поминальные памятники таштыкской эпохи // СА. №2.

- Кызласов 1990: Кызласов И.Л. Таштыкские рыцари // Проблемы изучения наскальных изображений в СССР. М.

- Левина 1992: Левина Л.М. Памятники джетыасарской культуры середины I тысячелетия до н.э. – середины I тысячелетия н.э. // Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. М.

- Левина 1996: Левина Л.М. Этнокультурная история Восточного Приаралья. I тысячелетие до н. э. – I тысячелетие н.э. М.

- Литвинский 1965: Литвинский Б.А. Среднеазиатские железные наконечники стрел // СА. №2.

- Литвинский 1966: Литвинский Б.А. Сложносоставной лук в древней Средней Азии (к проблеме эволюции лука на Востоке) // СА. №4.

- Литвинский 1968а: Литвинский Б.А. Кангюйско-сарматский Фарн (к историко-культурным связям племён Южной России и Средней Азии). Душанбе.

- Литвинский 1968б: Литвинский Б.A. Оружие населения Памира и Ферганы в сакское время // МКТ. Вып. 1.

- Литвинский 1972а: Литвинский Б.А. Древние кочевники «Крыши мира». М.

- Литвинский 1972б: Литвинский Б.А. Курганы и курумы Западной Ферганы (Раскопки. Погребальный обряд в свете этнографии). М. (Могильники Западной Ферганы. I).

- Литвинский 1984: Литвинский Б.А. Бронзовые наконечники стрел из Тахти-Сангина // Древности Евразии в скифо-сарматское время. М.

- Литвинский 1989: Литвинский Б.А. Бободжан Гафурович Гафуров и его труд // Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. Изд. 2-е. Кн. II. Душанбе.

- Литвинский 2001: Литвинский Б.А. Храм Окса в Бактрии (Южный Таджикистан). Т. 2: Бактрийское вооружение в древневосточном и греческом контексте. М.

- Литвинский, Зеймаль 1971: Литвинский Б.А., Зеймаль Т.И. Аджина-Тепа. Архитектура. Живопись. Скульптура. М.

- Литвинский, Окладников, Ранов 1962: Литвинский Б.А., Окладников А.П., Ранов П.А. Древности Кайрак-Кумов (Древнейшая история Северного Таджикистана). Душанбе.

- Литвинский, Пичикян 1980: Литвинский Б.А., Пичикян И.Р. Новые открытия в Южном Таджикистане // ВАН СССР. №7.

- Литвинский, Пичикян 1981a: Литвинский Б.А., Пичикян И.Р. Тахти-Сангин – Каменное городище (раскопки 1976-1978 гг.) // Культура и искусство Древнего Хорезма. М.

- Литвинский, Пичикян 1981б: Литвинский Б.А., Пичикян И.Р. Ножны акинака из Бактрии // ВДИ. №3.

- Литвинский, Пичикян 1985: Литвинский Б.А., Пичикян И.Р. Открытие шедевров бактрийского искусства // ПК. 1983.

(208/209)

- Литвинский, Пичикян 2000: Литвинский Б.А., Пичикян И.Р. Эллинистический храм Окса в Бактрии (Южный Таджикистан). Т. 1: Раскопки. Архитектура. Религиозная жизнь. М.

- Литвинский, Пьянков 1966: Литвинский Б.А., Пьянков И.В. Военное дело у народов Средней Азии в VI-IV вв. до н.э. // ВДИ. №3.

- Литвинский, Седов 1984: Литвинский Б.А., Седов А.В. Культы и ритуалы кушанской Бактрии. Погребальный обряд. М.

- Луконин 1969: Луконин В.Г. Культура Сасанидского Ирана. Иран в III-V вв. Очерки по истории культуры. М., 1969.

- Маршак 1987: Маршак Б.И. Искусство Согда // Центральная Азия. Новые памятники письменности и искусства. М.

- Маршак 1992: Маршак Б.И. Воины в искусстве Согда и Центральной Азии // Северная Евразия от древности до средневековья: Тезисы конференции к 90-летию М.П. Грязнова. СПб.

- Маслов 1999: Маслов В.Е. О датировке изображений на поясных пряжках из Орлатского могильника // Евразийские древности. 100 лет Б.Н. Гракова: архивные материалы, публикации, статьи. М.

- Мошкова 1982: Мошкова М.Г. Позднесарматские погребения Лебедевского могильника в Западном Казахстане // КСИА АН СССР. Вып. 170.

- Мошкова 1989: Мошкова М.Г. Позднесарматская культура // Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время. М.

- Никоноров 1995: Никоноров В.П. Вооружение античного Согда (V в. до н.э. – IV в. н.э.) // Узбекистан – вклад в цивилизацию. Бухара и мировая культура. Вып. III, ч. 2. Бухара.

- Никоноров, Худяков 1999: Никоноров В.П., Худяков Ю.С. Изображения воинов из Орлатского могильника // Евразия – культурное наследие древних цивилизаций. Вып. 2: Горизонты Евразии. Новосибирск.

- Пугаченкова 1985: Пугаченкова Г.А. Новое о художественной культуре античного Согда // ПК. 1983.

- Пугаченкова 1989а: Пугаченкова Г.А. Образы юэчжийцев и кангюйцев в искусстве Бактрии и Согда // Античные и раннесредневековые древности Южного Узбекистана в свете новых открытий Узбекистанской искусствоведческой экспедиции. Ташкент.

- Пугаченкова Г.А. 1989б. Древности Мианкаля. Из работ Узбекистанской искусствоведческой экспедиции. Ташкент.

- Пугаченкова и др. 1991: Пугаченкова Г.А. и др. Древности Южного Узбекистана. Токио; Ташкент.

- Раевский 1985: Раевский Д.С. Модель мира скифской культуры. Проблемы мировоззрения ираноязычных народов евразийских степей I тысячелетия до н.э. М.

- Седов 1987: Седов А.В. Кобадиан на пороге раннего средневековья. М.

- Стефани 1863: Стефани Л. Объяснение некоторых ваз Императорского Эрмитажа // ОАК за 1862 г.

- Тревер, Луконин 1987: Тревер К.В., Луконин В.Г. Сасанидское серебро. Собрание Государственного Эрмитажа. Художественная культура Ирана III-VIII веков. М.

- Флёров 1952: Флёров К.К. Кабарги и олени. М.; Л.

- Хазанов 1971 : Хазанов А.М. Очерки военного дела сарматов. М.

- Чернышев 1958: Чернышев В.И. Фауна и экология млекопитающих тугаев Таджикистана. Сталинабад.

(209/210)

- Членова 1962: Членова H.Л. «Скифский олень» // МИА. №115.

- [Чунакова 1997 – помещено выше, см. Зороастрийские тексты.]

- Яценко 1993: Яценко С.А. Центральноазиатские и среднеазиатские традиции в искусстве Сарматии // Античная цивилизация и варварский мир. Ч. II. Новочеркасск.

- Al-Salihi 1996: Al-Salihi W. Mural Paintings from the North Palace of Hatra // Mesopotamia. Vol. XXXI. Firenze.

- Anklesaria 1956: Anklesaria D.T. (tr.). Zand-Ākāsih. Iranian or Greater Bundahišn. Bombay, 1956.

- Barthoux 1930: Barthuux J.-J. Les fouilles de Haḍḍa. III. Figures et figurines. Album photographiques. Paris.

- Baur, Rostovtzeff 1931: Baur V.C., Rostovtzeff М.I. (ed.). The Excavations at Dura-Europos. Preliminary Report of Second Season of Work. October 1928 – April 1929. New Haven.

- Baur, Rostovtzeff, Bellinger 1933: Baur V.C., Rostovtzeff М.I., Bellinger A. (ed.). The Excavations at Dura-Europos. Preliminary Report of Third Season of Work. November 1929 – March 1933.

- Bivar 1968: Bivar A.D.H. Kushan and Kushano-Sasanian Seals and Kushano-Sasanian Coins: Sasanian Seals in the British Museum. London.

- Brentjes 1989: Вrentjes B. Incised Bones and a Ceremonial Belt: Finds from Kurgan-Tepe and Tillya-Tepe // BAI. NS. Vol. 3.

- Brentjes 1990: Brentjes B. Zu den Reiterbildern von Kurgan-tepe // IAnt. Vol. XXV.

- Brunncr 1978: Brunner Ch.J. Sasanian Stamp Seals in the Metropolitan Museum of Art. New York.

- Calmcyer 1976: Calmeyer P. Zur Genese altiranischer Motive // AMI. NF. Bd. 9.

- Cribb 1993: Cribb J. The «Heraus» coins: their attribution to the Kushan king Kujula Kadphises, c. AD 30-80 // Essays in Honour of Robert Carson and Kenneth Jenkins. London.

- Colledge 1977: Collecte M.A.R. Parthian Art. London.

- Colledge 1986: Colledge M.A.R. The Parthian Period (Iconography of Religions. Sect. XIV: Iran. Fasc. III). Leiden.

- Cumont 1926: Cumont F. Fouilles de Doura-Europos (1922-1923). Paris.

- Cumont 1975: Cumont F. The Dura Mithraeum // Mithraic Studies. Proceedings of the First International Congress of Mithraic Studies. Vol. I-II. Manchester.

- Dalton 1964: Dalton O.М. The Treasure of the Oxus with Other Examples of Early Oriental Metal-Work. 3rd ed. London.

- Dani, Litvinsky 1996: Dani A.H., Litvinsky B.A. The Kuschano-Sasanian Kingdom // History of civilizations of Central Asia. Vol. Ш. The crossroads of civilizations: A.D. 250 to 750. Paris.

- Efimov, Pauls, Podol’sky 1995: Efimov V.G., Pauls E.D., Podol’sky М.L. Ancient Knights of the Minusine Steppe on Engraved Plaques from Vault Burials // ACSS. Vol. 2/2.

- Frye 1971: Frye R.N. Sasanian Seals in the Collection of Mohsen Foroughi. London.

- Frye 1984: Frye R.N. The History of Ancient Iran. München.

- Fussman 1998: Fussman G. L’inscription de Rabotak et l’origine de l’ère saka // JA. T. 248/2.

- Gagošidze 1992: Gagošidze J.M. The Temple at Dedoplis Mindori // EW. Vol. 42/1.

(210/211)

- Gull 1990: Gall H.von. Das Reiterkampfbild in der iranischen und iranisch beeinflussten Kunst parthischer und sasanidischer Zeit. Berlin.

- Gall 1997: Gall H.von. Die Reiterkampfszene auf Silbervase von Kosika. Ursprünge und Rezeption eines iranischen Motivs in Südrussland // AMIT. Bd. 29.

- Gintcrs 1928: Ginters W. Das Schwert der Skythen und Sarmaten in Südrussland. Berlin.

- Göbl 1973: Göbl R. Der sāsānidische Siegelkanon. Braunnschweig.

- Göbl 1984: Göbl R. System und Chronologie der Münzprägung des Kušanreiches. Wien, 1984.

- Goldman 1999: Goldman B. Pictorial Graffiti of Dura-Europos // Parthica. 1. Pisa; Roma.

- Goldman, Little 1980: Goldman В., Little A.М.G. The Beginning of Sasanian Painting and Dura-Europos // IAnt. Vol. XV.

- Ghirshman 1962: Ghirshman R. Iran: Parthians and Sasanians. London.

- Goodenuugh 1958: Goodenuugh E.R. Jewish Symbols in the Greco-Roman Period. Vol.VIII/2: Pagan Symbols in Judaism. New York.

- Haerinck, Overlaet 1998: Haerinck E., Overlaet B. Chamahzi Mumah. An Iron Age Graveyard. Lovanii.

- Hallade 1968: Hallade M. Gandharan Art of North India and the Graeco-Buddhist Tradition in India, Persia and Central Asia. New York.

- Harmatta 1965: Hannatta J. Minor Bactrian Insriptions // AAntASH. T. XIII/1-2.

- Harper 1973: Harper P.O. Representational Motifs on the Sealings // Frye R. N. Sasanian Remains from Qasr-i Abu Nasr. Seals, Sealings, and Coins. Cambridge (Mass.).

- Harper, Meyers 1981: Harper P.O., Meyers P. Silver Vessels of the Sasanian Period. Vol. 1: Royal Imagery. New York.

- Herrmann 1969: Herrmann G. The Dārābgird Relief – Ardashīr or Shāhpūr? // Iran. Vol. VII. London.

- Herrmann 1977: Herrmann G. Naqsh-i Rustam 5 and 8. Berlin.

- Herrmann 1980: Herrmann G. The Sasanian Rock Reliefs at Bishapur. Pt. 1. Berlin.

- Herrmann 1981: Herrmann G. The Sasanian Rock Reliefs at Bishapur. Pt. 2. Berlin.

- Herrmann 1983: Herrmann G. The Sasanian Rock Reliefs at Bishapur. Pt. 3. Berlin.

- Herrmann, MacKenzie 1989: Herrmann G., MacKenzie D.N. The Sasanian Rock Reliefs at Naqsh-i Rustam. Berlin.

- Herzfeld 1941: Hertfeld E. Iran in the Ancient East. Archaeological Studies Presented in the Lovell Lectures at Boston. London; New York.

- Honigmann, Maricq 1953: Honigmann E., Maricq A. Recherches sur les Res Gestac Divi Saporis. Bruxelles.

- Ilysov, Rusanov 1998: Ilysov [Illyasov] J.Ya., Rusanov D.V. A Study on the Bone Plates from Orlat // SRAA. 5 (1997/98).

- Keller 1963: Keller O. Die antike Tierwelt. Bd. 1. Heidesheim [Nachdruck].

- Litvinskij 1972-1976: Litvinskij B.A. Das Kang-chü – sarmatische Farnah (In den historisch-kulturellen Beziehungen der Stamme Südrusslands und Mittelasien) // CAJ. Vol. 16/4 (1972); Vol. 20/1-2 (1976).

- Litvinsky 1987: Litvinsky B.A. Sheep and Goats // The Encyclopaedia of Religion. Vol. 13. New York.

(211/212)

- Litvinskij 1984: Litvinskij B.A. Eisenzeitliche Kurgane zwischen Pamir und Aral-Sec. München.

- Litvinskij 1998: Litvinskij B.A. La civilisation de l’Asie Centrale antique. Rahdcn.

- Litvinsky 2000: Litvinsky B.A. Helmets in Ancient Bactria and Ajacent Regions // Information Bulletin of the International Association for the Study of the Cultures of Central Asia. Issue 21. Moscow.

- Litvinskij, Pitchikyan 1981a: Litvinskij B.A.. Pitchikyan I.R. Découvertes dans un sanctuaire du dieu Oxus de la Bactriane septentrionale // RA. Fasc. 2.

- Litvinskij, Pichikijnn 1981b: Litvinskij B.A., Pichikijan I.R. The Temple of the Oxus // JRAS. No. 2

- Litvinskiy, Pichikyan 1980: Litvinskiy B.A., Pichikyan I.R. Monuments of Art from the Sanctuary of Oxus (North Bactria) // AAntASH. T. XXVIII/1-4.

- Maenchen-Helfen 1957: Maenchen-Helfen O. Crenelated Mane and Scabbard Slide // CAJ. Vol. III/2.

- Marshall 1951: Marslall J. Taxila. An Illustrated Account of Archaeological Excavations carried out at Taxila under the Orders of the Government of India between the Years 1913 and 1934. Vol. I-III. Cambridge.

- Nöldeke 1973: Nöldeke Th. Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden. Aus der arabischer Chronik des Tabari übersetzt und mit ausführlichen Erläuterungen und Ergänzungen versehn von Th. Nöldeke. Leiden. 1973 [Nachdruck].

- Oxus 1989: Oxus: 2000 Jahre Kunst am Oxus-Fluss in Mittelasien. Neue Funde aus der Sowjetrepublik Tadschikistan. Museum Rietberg. Zürich.

- Oxus 1993: Oxus: Tesore dell’Asia Centrale. Roma.

- Perkins 1973: Perkins A. The Art of Dura-Europos. Oxford, 1973.

- Pougatchenkova 1988: Pougatchenkova G.A. L’image du K’ang-kiu dans l’art sogdien // Orientalia Iosephi Tacci memoriae dicata. Vol. III. Roma.

- Reinach 1925: Reinach S. La representation du galop dans l’art ancien et moderne. Paris.

- Rostovtzeff 1930: Rostovtzeff M.I. Le porte-épée des Iraniens et des Chinois // L’art byzantin chez les Slaves des Balkans. Orient et Byzance. T. 4. Paris.

- Rostovtzeff 1934: Rostovtzeff M.I. (ed.). The Excavations at Dura-Europos. Preliminary Report of Filth Season of Work. October 1931 – March 1932. New Haven.

- Rostovtzeff 1935: Rostovtzeff M.I. Dura and the Problem of Parthian Art // YCS. Vol. V.

- Rostovtzeff 1938: Rostovtzeff M.I. Dura-Europos and Its Art. Oxford.

- Rostovtzeff, Bellinger, Hopkins, Welles 1936: Rostovtzeff M.I., Bellinger A.R., Hopkins C., Welles C.B. (ed.). The Excavations at Dura-Europos. Preliminary Report of Sixth Season of Work. October 1932 – March 1933. New Haven.

- Rostovtzeff. Brown, Welles 1939: Rostovtzeff M.I., Brown F.E., Welles C.B. (ed.). The Excavations at Dura-Europos of the Seventh and Eighth Seasons of Work. 1933-1934 and 1934-1935. New Haven.

- Rostovtzeff, Little 1932: Rostovtzeff М.I., Little A.М.C. La maison des fresques de Doura-Europos // MAIBL. T. XLIII.

- Rowland 1974: Rowland B. The Art of Central Asia. New York.

- Schlumberger 1969: Schlumberger D. Der hellenisierte Orient. Baden-Baden.

- Schmidt 1980: Schmidt H. Ancient Iranian Animal Classification // Studien zur Indologie und Iranistik. Ht. 5/6. Reinbek.

(212/213)

- Sims-Williams. Cribb 1996: Sims-Williams N., Cribb J. A New Bactrian Insription of Kanishka the Great // SRAA. 4 (1995/96).

- Tanabe 1990: Tanabe K. Positive Examples of Sasanian Influence on Gandharan Art // Makaranda. Essays in honour of Dr. James C. Harle. Delhi.

- Tavadia 1930: Taviulia J.C. Šayast-nē-šayast. Hamburg.

- Toynbee 1983: Toynbee J.М.C. Tierwelt der Antike. Mainz am Rhein.

- Trousdale 1975: Trousdale W. The Long Sword and Scabbard Slide in Asia. Washington.

- Trousdale 1988: Trousdale W. A Kushan Scabbard Slide from Afghanistan // BAI. Vol. 2.