Д.Г. Савинов

Д.Г. Савинов

Древнетюркские племена в зеркале археологии

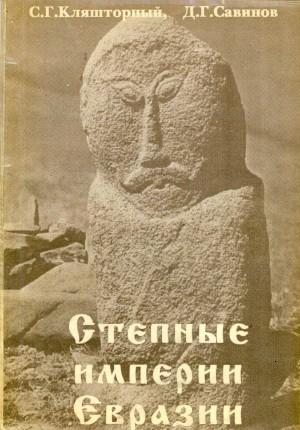

// С.Г. Кляшторный, Д.Г. Савинов. Степные империи Евразии.

СПб: Фарн. 1994. С. 92-165.

Археологические материалы в эпоху раннего средневековья имеют первостепенное значение при рассмотрении исторических процессов, наряду со сведениями письменных источников. Естественно, данные, полученные при анализе археологических источников, не обладают той степенью конкретности, как события письменной истории. Однако, они, в силу специфики самого археологического материала, отличаются большей степенью объективности и главное — освещают историко-культурные процессы, происходившие на территориях, по тем или иным причинам не попавших в сферу внимания письменной историографии. В случае совпадения выводов, полученных при анализе археологических материалов, и сведений письменных источников обобщённая реконструкция исторических процессов может считаться наиболее приближённой к действительности. Эта задача — параллельное рассмотрение исторических и археологических данных — применительно к районам севера Центральной Азии и Южной Сибири ставится в настоящей работе. При этом необходимые исторические сведения, составляющие основное содержание первой части книги, сведены до минимума (кроме краткого изложения генеалогических преданий). Основное внимание обращено на этнокультурную историю телеских племен, как она представляется по имеющимся археологическим данным. Из анализа исключены материалы культуры енисейских кыргызов и сросткинской культуры в составе кимако-кыпчакского объединения, подробно рассмотренные в других работах автора.

(92/93)

1. Историко-культурные процессы

на территории севера Центральной Азии в середине I тыс. н.э. ^

Родина тюрков-тугю, создавших крупнейшее в истории Центральной Азии и Южной Сибири государственное объединение и во многом определивших путь культурного развития населения этих регионов, лежит за пределами Южной Сибири. Основным источником по ранней истории тюрков-тугю до образования ими Первого тюркского каганата являются древнетюркские генеалогические предания, в наиболее полном виде сохранившиеся в династийной хронике Чжоу шу и неоднократно привлекавшие к себе внимание исследователей. По одной из легенд, предки древних тюрков, «отдельная отрасль Дома Хунну по прозвищу Ашина», были уничтожены воинами соседнего племени, после чего остался мальчик, которому враги отрубили руки и ноги и бросили в болото. Здесь его нашла и выкормила волчица, поселившаяся затем в горах севернее Гаочана (Турфанский оазис — Д.С.). В числе родившихся от брака волчицы и этого мальчика детей был Ашина — «человек с великими способностями». Один из его потомков, Асянь-шад, переселился на Алтай, где оказался под властью кагана жуань-жуаней, для которых тюрки плавили железо. Широкое распространение этой легенды в древнетюркской среде блестяще подтвердилось находкой Бугутской стелы с согдийской надписью времён Первого тюркского каганата (между 581-587 г.г.), где, помимо текстов, находилось барельефное изображение волка (или волчицы), под брюхом которого расположена человеческая фигурка (Кляшторный, Лившиц, 1971). По другой легенде, «предки тукюеского Дома происходят из владетельного Дома Со, обитавшего от хуннов на север». Глава племени Апанбу имел 70 (по другой версии 17) братьев. У одного из братьев, Ичжинишиду, названного «сыном волчицы», было несколько сыновей, каждый из которых получил во владение своё наместничество. Старший из них, Нодулу-шад, стал родоначальником древнетюркской правящей династии. Сын Нодулу-шада, Ашина, став вождём племени, принял имя Асянь-шад. Его потомок (внук или внучатый племянник) Тумынь (Бумын) стал основателем Первого тюркского каганата.

Наиболее полно исследовавший древнетюркские генеалогические предания в сопоставлении с историческими свидетельствами династийной хроники Суй шу, С.Г. Кляшторный отметил «имеющуюся в них реалистическую основу, историографическая ценность которой в настоящее время кажется несомненной» и предложил «разделить раннюю историю племени Турк на два периода: ганьсуйско-гаочанский, когда предки тюрков Ашина формировались из постхуннских и местных ираноязычных племён на территории Восточного Туркестана — III в. н.э. — 460 г.; и алтайский, когда сложившийся тюркский этнос переселился на территорию Монгольского Алтая — 460-552 г.г. (Кляшторный, 1965). Выделение первого, ганьсуйско-гаочанского, периода в истории ранних тюрков имеет принципиальное значение, так как показывает истоки древнетюркской

(93/94)

государственности, возникшей в результате развития традиции хуннского государства, усиленных во время пребывания в провинции Ганьсу и Восточном Туркестане, одном из наиболее древних земледельческих центров Азии.

Обычно сохранившиеся в Чжоу шу древнетюркские предания рассматриваются как два варианта одного генеалогического цикла. Действительно, та и другая легенда рассказывают об одних и тех же событиях, но время их возникновения, по-видимому, различно. Первая легенда сохраняет древнюю мифологическую, в какой-то степени даже тотемическую, основу и доводит рассказ до переселения тюрков на Алтай; вторая — более конкретна, насыщена именами и завершается созданием Первого тюркского каганата. Если в первом предании легендарное происхождение от волчицы составляет основную сюжетную линию, то во втором Ичжинишиду только попутно назван «сыном волчицы», что можно рассматривать как намеренное желание подчеркнуть его преемственность от мифологической традиции правящей тюркской династии. Показательно также, что во второй легенде уже ничего не говорится о переселении на Алтай, которое могло иметь место раньше, а сыновья Ичжинишиду получают во владения наместничества на близких с Монгольским Алтаем территориях, в том числе, возможно, и на территории Южной Сибири. Таким образом, скорее всего, они отражают как бы две части одного легендарного цикла, первая из которых соответствует ганьсуйско-гаочанскому периоду в истории древних тюрков, а вторая — алтайскому. Время переселения тюрков-тугю на Алтай подтверждается ретроспективным анализом поколений, указанных во второй легенде о происхождении тюркских правителей. От первого реального лица древнетюркской истории Тумыня (Бумыня), самое раннее посольство к которому отмечено источниками в 535 г. (Бичурин, 1950, с. 228), до легендарного Ичжинишиду прошло четыре поколения, что при принятом подсчёте срока одного поколения в 25 лет составляет один век, то есть в принципе соответствует промежутку времени от переселения тюрков на Алтай до создания ими Первого тюркского каганата (460-552 гг.).

Алтайский период в истории тюрков-тугю менее других освещён сведениями письменных источников. Можно предполагать, что переселившись на территорию Монгольского Алтая в 460 г., они сохраняли некоторое время известную независимость, так как иначе вряд ли могли иметь возможность создать здесь свои наместничества под водительством правящей династии Ашина. На новых местах своего расселения, в том числе и на территории вновь созданных ими владений, тюрки-тугю должны были столкнуться с местными племенами, носителями культурных традиций, сложившихся в период первой половины I тыс. н.э. Известно также, что во время пребывания в горах Монгольского Алтая тюрки-тугю оказались под властью жуань-жуаней, в зависимости от которых находились до середины VI в. Это должно было вызвать отделение созданных ими владений и временное подчинение тюркского этноса. Присутствие на территории Монголии тюрков-тугю, носителей традиций древней хуннской

(94/95)

государственности, не могло не вызвать концентрации вокруг них других тюркоязычных племён, противников жуань-жуаней. Однако, сами тюрки были слишком малочисленны для решающего переворота. Они воспользовались выступлением против жуань-жуаней местных телеских племён, напали на них, захватили «весь аймак, простиравшийся до 50000 кибиток» (Бичурин, 1950, с. 228) и, уже используя силу теле, разбили жуань-жуаней и в 552 г. создали Первый тюркский каганат.

Тюрки-тугю и археологические памятники Алтая и Тувы середины I тыс. н.э. ^

Погребальный обряд тюрков-тугю достаточно подробно описан в династийной хронике Тан шу: «В избранный день берут лошадь, на которой покойник ездил, и вещи, которые он употреблял, вместе с покойником сжигают: собирают пепел и зарывают в определённое время года в могилу. Умершего весною и летом хоронят, когда лист на деревьях и растениях начнёт желтеть и опадать, умершего осенью или зимой хоронят, когда цветы начинают развёртываться... В здании, построенном при могиле, ставят нарисованный облик покойного и описание сражений, в которых он находился в продолжении жизни. Обыкновенно, если он убил одного человека, то ставят один камень. У иных число таких камней простирается до ста и даже до тысячи» (Бичурин, 1950, с. 230). Из этого описания, неоднократно привлекавшего к себе внимание исследователей, можно вывести заключение об основных элементах погребального обряда тюрков-тугю: трупосожжение вместе с конём и предметами сопроводительного инвентаря, определённый промежуток времени между моментом смерти и захоронения, устройство около могилы (но не над могилой) культового сооружения и установка в нём изображения покойного и какого-то мемориального памятника с описанием событий его жизни, а также вертикально вкопанных камней по количеству убитых им врагов. Следует отметить, что ни одного археологического памятника, полностью соответствующего этому описанию, ни в Южной Сибири, ни в Центральной Азии до сих пор не обнаружено, хотя многие его элементы встречаются в Южной Сибири уже в первой половине I тыс.н.э. Причин этого может быть несколько: 1) погребения тюрков-тугю на территории Центральной Азии и Южной Сибири ещё не открыты; 2) компилятивный характер самого источника, в котором разновременные сведения собраны в едином описании погребально-поминального цикла; 3) древнетюркская погребальная обрядность в том виде, как она зафиксирована письменными источниками, сложилась позднее на основе различных компонентов, представленных в археологических памятниках предшествующего времени. Последнее объяснение представляется наиболее вероятным, хотя и не исключает возможности остальных.

Можно предполагать, что основные элементы древнетюркской погребальной обрядности формировались не только в собственно тюркской среде, а в значительно более широком ареале, включающем и территорию Южной Сибири. Обычай установки камней-

(95/96)

балбалов (пазырыкская культура, «поминальники» гунно-сарматского времени в Туве), сопроводительное захоронение коней (пазырыкская культура, бийская группа памятников, берельский тип погребений на Алтае), определённый период времени между моментом смерти и захоронением (тесинский этап, таштыкская культура), обряд трупосожжения (памятники шурмакского типа), устройство специальных культовых сооружений на могиле (шестаковский этап), сохранение облика умершего для различного рода ритуальных действий (тесинский и шестаковский этап, таштыкская культура) и, наконец, отделение погребальных сооружений от «поминальных» (кокэльская культура) были известны в Южной Сибири уже в конце I тыс. до н.э. — первой половине I тыс. н.э. Поэтому формирование древнетюркской погребальной обрядности (в узком, этническом значении термина) явилось, скорее всего, своеобразной аккумуляцией ранее существовавших норм в рамках нового регламентированного ритуала социально-привилегированной группы населения.

Погребения с сожжениями (но без коня), которые со значительной долей условности можно отнести к раннему периоду существования тюрков-тугю, пока известны только в Туве. Несколько таких погребений с остатками сожжений в кольцевых выкладках были исследованы А.Д. Грачом в юго-западной Туве (Хачы-Хову); рядом с ними находились четырёхугольные оградки с вертикально стоящими стелами (Грач, 1968), что соответствует указанию источника о раздельном расположении погребальных и поминальных сооружений у тюрков-тугю. К сожалению, ни в одной из раскопанных А.Д. Грачом выкладок не было найдено никаких предметов сопроводительного инвентаря, позволяющих достоверно судить о времени их создания. Тем не менее, по изображению горного козла на одной из стел и руноподобным знакам, относящимся, по мнению некоторых исследователей, к проторунической письменности, памятник был определён А.Д. Грачом как ранние тюркские сожжения и датирован VI-VII в.в. Подобного рода погребения с остатками сожжений, правда без стел, были открыты позже и в Центральной Туве.

Не касаясь специального вопроса об оценке знаков на стелах из Хачы-Хову как добуквенной рунической письменности, следует отметить, что изображение горного козла в верхней части одной из стел входит в круг древнетюркских тамгообразных рисунков горных козлов, но по своим стилистическим особенностям несколько отличается от них тем, что содержит ещё элемент объёмного изображения натуры, характерного для предшествующего гунно-сарматского времени. Тем не менее, оно не только расположено в головной части стелы, как на мемориальных памятниках тюркских каганов, но также, как и там, отделено выбитой изогнутой линией, образующей своего рода картуш, что свидетельствует о смысловом единстве этих памятников, несмотря на разность исполнения и социальную значимость людей, которым они посвящены. Наскальные изображения горных козлов, широко распространённые в пределах Первого тюркского каганата, отличаются большей степенью стилизации, чем на стеле из Хачы-Хову. Поэтому имеются основания предполагать, что погребения с

(96/97)

сожжениями и кольцевых выкладках, около которых устанавливались стелы с более архаическими рисунками, могут относиться к предшествующему времени (V-VI в.в.). Не исключено, что в это время в Туве обитала группа населения, близкородственная, но не идентичная тюркам Ашина; возможно, что здесь находилось и одно из указанных выше раннетюркских владений.

К этому же времени в Туве относится первое захоронение с конём, впущенное в гигантское сооружение Улуг-Хорум (Грач В., 1982, с. 150-104). Положение погребённого обычно для памятников берельского (алтайского) типа — вытянуто на спине, головой на В; конь отделён от основного захоронения вертикально поставленной плитой. Сопроводительный инвентарь составляют наконечники стрел, удила, подпружная пряжка и два железных стремени. По своей форме и характеру орнаментации овальные, со спрямлённой подножкой и высокой невыделенной пластиной, покрытой орнаментом в виде вдавленных треугольников — стремена из Улуг-Хорума находят ближайшие параллели в датированных комплексах на Дальнем Востоке — в Корее и Японии (Амброз, 1973; Кызласов И., 1973, рис. 3, 4). По этим аналогиям датировка улуг-хорумского захоронения определяется концом V — серединой VI в.в. Обстоятельства его появления в Туве можно связывать с проникновением сюда отдельных групп алтайского населения, вероятно, вызванным образованием раннетюркских владений на севере Центральной Азии в первой половине VI в.

На территории Горного Алтая один из наиболее известных памятников раннетюркского времени — могильник Кудыргэ. Авторы раскопок, С.И. Руденко и А.Н. Глухов, датировали его VII в. [1927] С.В. Киселёв относил этот памятник к V-VI в.в. и писал, что следует «кудыргинские могилы считать более ранними, чем время сложения древнего государства алтайских туг-ю во главе с ханом (каганом) Бумынем» (Киселёв, 1951, с. 497). Позднее материалы Кудыргинского могильника были полностью опубликованы А.А. Гавриловой, выделившей среди них несколько поздних могил XIII-XIV в.в. (часовенногорский тип) и датировавшей все остальные (более 20 погребений) VI-VII в.в. (кудыргинский тип). Главным основанием для этого послужила находка в одной из могил монеты выпуска 575-577 г.г. (Гаврилова, 1965, с. 20 [60]). Вместе с тем, А.А. Гаврилова отметила своеобразие кудыргинских могил по сравнению с предшествующими (берельскими), выразившееся в меридиональной ориентировке погребённых и наличии некоторых форм предметов, в частности, сильно изогнутых концевых накладок лука, имеющих аналогии среди аварских вещей в Подунавье.

Следует отметить, что но погребальному обряду могильник Кудыргэ не однороден. Из 20 погребении, поддающихся интерпретации, 7 совершены без сопроводительного захоронения коня, но в двух из них найдены, очевидно, заменяющие их предметы конской упряжи. Сравнение материалов могильника Кудыргэ с погребениями предшествующего времени (бийскими, берельскими и булан-кобинскими) показывает, несмотря на главный интегрирующий признак — сопроводительное захоронение коня, и определ`нные различия между ними. В

(97/98)

комплексе предметов сопроводительного инвентаря из кудыргинских могил сочетаются как вещи, бытовавшие ранее на Алтае, так и предметы ранее не встречавшиеся — стремена с петельчатой и пластинчатой дужками, в том числе — с высокой невыделенной пластиной, как в Улуг-Хоруме; сёдла с высокими арочными луками, в том числе знаменитые костяные накладки с изображением сцен «мифической охоты»; фигурные или «геральдические» поясные бляшки; ажурные наконечники с зооморфными изображениями; щитовидные подвески с шарнирным креплением; сильно изогнутые концевые накладки лука и др. Как уже отмечалось, наибольшее сходство некоторые из них, в частности, сильно изогнутые концевые накладки луков и ажурные наконечники, обнаруживают с находками из аварских погребений Подунавья. Если согласиться с мнением исследователей об этнической близости аваров с жуань-жуанями и приходе аваров в Подунавье после разгрома их тюрками-тугю в 551 г. (Кюнер, 1961, с. 325-326), то наличие аварских элементов в кудыргинском комплексе может рассматриваться как проявление неизвестной нам культуры жуань-жуаней, а сами могилы, откуда они происходят, должны датироваться периодом подчинения им алтайских племён, то есть серединой I тыс. н.э. В этой связи прежняя точка зрения С.В. Киселёва о более ранней, чем время образования Первого тюркского каганата, датировке Кудыргинского могильника (или части его), несмотря на то, что она была недостаточно аргументирована автором, имеет право на существование. Датирующая монета была найдена в погребении человека с конём и определяет время кудыргинских могил, совершённых по этому обряду (не ранее последней четверти VI в.). Обращает на себя внимание, что подавляющее большинство из них расположено компактной группой в северной части могильника. Именно из этих погребений в основном происходят вещи, сопоставимые с аварскими. Что касается погребений, расположенных в других частях могильника («на берегу за северным холмом» и «центральной»), то они, при общем сходстве материального комплекса и ориентировки, обладают значительной вариабельностью погребального обряда, характерной для памятников берельского типа. Показательно, что в одной из них был найден лук со штриховкой накладок, характерной для луков берельского типа, что А.А.Гаврилова рассматривает как «прямое указание на столкновение кудыргинцев именно с берельскими племенами» (Гаврилова, 1965, с. 60). Таким образом, можно предполагать, что могильник Кудыргэ частично относится ещё ко времени подчинения алтайского населения жуань-жуаням и падения последних под ударами тюрков-тугю, хотя достаточных оснований для выделения хронологических групп в материалах самого могильника не содержится. Сложный, композитный характер этого памятника объясняется его принадлежностью к тому переломному моменту истории, когда на Алтае в середине I тыс. н.э. столкнулись разные этнические и культурные традиции, что и определило его своеобразие по отношению к другим памятникам «кудыргинского типа» (по периодизации А.А. Гавриловой),

(98/99)

известным на широкой территории в пределах Первого тюркского каганата.

Центральную часть могильника Кудыргэ занимают оградки: одиночные и коллективные (смежные); в центре оградок находятся каменные ящички или заменяющие их ямки с каменными плитками; с нескольких случаях посередине зафиксированы вертикально стоящие камни. Видимо, у одной из таких оградок первоначально был установлен известный «кудыргинский валун», о котором будет сказано ниже. Материалы из кудыргинских оградок частично утрачены, а сохранившиеся вещи (удила, панцирные пластины, пряжки, ножи, серп) недостаточно выразительны для определения их точной датировки. Некоторые из них имеют аналогии в шурмакских погребениях с сожжениями в Туве. А.А. Гаврилова датирует кудыргинские оградки временем «ранее VI в. н.э. и до начала VII в. н.э.» (Гаврилова, 1965, с. 13) и считает, что, если «оградки сооружались не кудыргинцами, а каким-то другим племенем, то, судя по близости оградок к памятникам орхонским, этим племенем были тюрки-тугю» (Гаврилова, 1965, с. 18).

Наиболее ярким памятником Кудыргинского комплекса является «кудыргинский валун», который, повидимому, следует рассматривать как одно из самых ранних древнетюркских каменных изваяний. На одной его стороне в верхней части изображено мужское лицо с раскосыми глазами, усами и бородой (по этому признаку «кудыргинский валун» входит в ряд так называемых «лицевых» изваяний); на другой представлена сюжетная сцена, в которой участвуют две крупные, сидящие анфас нарядно одетые фигуры (одна из них женская, другая детская) и три более мелких коленопреклоненных профильных фигурки (две из них в масках) с оседланными лошадьми. Как отмечает А.А. Гаврилова, «кудыргинский валун соответствует букве летописного источника тем, что он не изваяние, а именно “нарисованный облик” человека, хотя и не на плоской, а на объёмной поверхности валуна» (Гаврилова, 1965, с. 20). По поводу семантики изображения на «кудыргинском валуне» существуют различные точки зрения, достаточно полная сводка которых дана в работе Г.В. Длужневской (Длужневская, 1978). Не разбирая их подробно, следует отмстить, что вся сцена носит явно повествовательный характер. Исходя из размеров рисунка, можно предполагать, что главным действующим лицом является мужчина, изображённый на лицевой стороне камня, которому посвящены действия, скорее всего, связанные с погребально-ритуальным циклом, представленные на другой стороне валуна. В таком случае, вероятнее всего, женщина и ребёнок в богатых одеждах являются изображениями членов семьи (жены и наследника?) умершего знатного лица, принимающего дары (или какую-нибудь иную форму поклонения) по поводу его кончины.

По аналогии с Кудыргэ, к этому времени на Горном Алтае может быть отнесён ряд памятников ритуального назначения (оградок и стел) с дополнительными сценами повествовательного характера: изображения фигур двух лошадей и верхней части туловища человека (Чаган-Узун); сцена охоты лучника на оленя и кабана (Башкаус); сцена охоты

(99/100)

рыцаря в доспехах на диких животных (Нижнее Сору); сцена конной охоты на оленя (Юстыд); и др. Весьма интересна в сравнении с алтайскими стела из Мугур-Саргола в Саянском каньоне Енисея, в верхней части которой изображена обычная для древнетюркской иконографии личина, а ниже в вертикальном направлении друг за другом расположены фигуры трёх лошадей, передняя из которых связана узкой протертой полосой (повод?) с основной личиной. Поверх всей композиции выбито изображение горного козла, обычное для древнетюркского времени. Аналогичные памятники, очевидно, были распространены и на территории Монголии. Так, на стеле из Сагсай сомона, имеющей антропоморфные очертания, изображены связанные в единую композицию всадники и человеческие фигуры. И.В. Асеев считает, что здесь представлен «жизненный цикл человека, в честь которого она поставлена» и относит этот памятник «ко времени становления тюркских племён в Северной и Центральной Азии» (Асеев, 1984, с.14-17). Не исключено, что во всех этих изображениях, связанных с различными видами ритуальных сооружений, можно видеть то «описание сражений», т.е. прижизненных подвигов умершего героя, о котором сообщают письменные источники, и в этом отношении подобные повествовательные сцены являются как бы предшественниками древнетюркских надписей-эпитафий.

Несколько изваяний с повествовательными сценами известно на территории Минусинской котловины, где в это время существовала таштыкская культура, которую на её позднем (тепсейском) этапе имеются основания идентифицировать с владением Цигу, упоминаемом в одном из древнетюркских генеалогических преданий (Савинов, 1988). Это Кижи-таш и Улу-Кыс-таш, открытые ещё в 1772 году П.С. Палласом в могильной степи около с. Аскиз и позднее неоднократно опубликованные; а также каменная плита с р. Нени (Кызласов, 1960, рис. 61). Условия нахождения всех стел неясны. Композиционное оформление в принципе одинаково. Наверху помещается крупное изображение сидящей человеческой фигуры с сосудом в двух руках, что позволило М.П. Грязнову первому отнести их к «ранним формам каменных баб тюркского типа» (Грязнов, 1950, с. 148). В отличие от более поздних тюркских изваяний, эти изображения находятся на одной, лицевой стороне каменного блока, что, как и в Кудыргэ, соответствует указанию источника о «нарисованном облике покойного». Ниже и на боковых сторонах находятся дополнительные мелкие рисунки, по характеру и значению соответствующие сценам повествовательного характера, о которых говорилось выше. Семантика таштыкских стел раскрывается наиболее полно благодаря композиции на лицевой стороне стелы с р. Нени. Ниже крупной сидящей фигуры здесь изображена сцена охоты пешего лучника с собакой на оленя, в спину которого вонзилась стрела. Повествовательный характер этой сцены в сочетании с канонизированным образом центрального персонажа позволяет рассматривать её как отображение посвященных ему культовых действий, аналогичных по

(100/101)

смыслу изображениям на «кудыргинском валуне». Таким же образом могут быть объяснены рисунки животных и фигурка присевшего человека на Улу-Кыс-таш, а также изображение всадника с трёхлопастным флагом на длинном древке на Кижи-таш. Скорее всего, во всех рассматриваемых сценах следует видеть иллюстрацию жертвоприношений, связанных с погребальным обрядом, или действий, обеспечивающих эти жертвоприношения.

Культурные инновации середины I тыс. н.э. ^

Материалы рассмотренных памятников показывают, что с периодом пребывания тюрков-тугю на Монгольском Алтае совпадает появление и распространение в Южной Сибири некоторых новых форм предметов материальной культуры, в частности, снаряжения верхового коня, к которым относятся сёдла с широкими арочными луками, металлические стремена и подпружные пряжки с язычком на вертлюге.

Сёдла с широкими арочными луками, имеющими иногда спрямлённые очертания сторон, впервые появляются в восточных районах Азии и известны по находкам и изображениям IV-VI в.в. из Кореи и Японии (Амброз, 1973; Кызласов И., 1973; Вайнштейн, Крюков, 1984). Самая ранняя из известных находок подобного рода в Южной Сибири происходит из Минусинской котловины — берестяная обкладка арочной луки седла из Уйбатского чаа-таса (Киселёв, 1951, табл. XXXVI, 1). В отличие от более поздних кудыргинских накладок, она фиксирует основу луки седла подпрямоугольных очертаний, сближающейся по форме с обкладками древнекитайских сёдел начала IV в. из Аньяна, а также другими восточными образцами этого времени. Изображение такого же седла имеется на одной из тепсейских пластин. На нём отчётливо видны выступающие луки — передняя, более высокая, поставленная вертикально; задняя — более низкая, поставленная наклонно; полки с округлыми вырезами по краям и выступающей лопастью посередине; а также расположенная ниже седла дополнительная лопасть округлых очертаний (Грязнов, 1979, рис. 61). Интересно, что дополнительная лопасть изображена и на когурёских фресках IV в., а также на сосуде в виде всадника из Силло [Силла], V-VI вв. (Вайнштейн, Крюков, 1984, рис. 11, 12).

В середине I тыс. н.э. в Южной Сибири появляются и первые металлические стремена. По мнению всех исследователей, им предшествуют петли из кожи, конского волоса и других органических материалов, используемые в качестве подножки. Типологически от них могут происходить металлические стремена с петельчатой дужкой, наиболее ранние находки которых относятся к VI-VII в.в. Металлические стремена с высокой невыделенной пластиной и «Т»-образной подножкой, также как и сёдла с широкими арочными луками, имеют ближайшие параллели в дальневосточных комплексах IV-VI в.в. Такие же стремена найдены при случайных обстоятельствах на Верхней Оби, в Минусинской котловине, в кургане Улуг-Хорум в Туве и могильниках Кудыргэ и Кок-Паш на Горном Алтае — IV тип стремян, по классификации А.А. Гавриловой

(101/102)

(Гаврилова, 1965, с. 34). Это является важным свидетельством того, что распространение металлических стремян с самого начала приобрело в Южной Сибири достаточно массовый характер. Возможно, отсутствие местных форм металлических стремян вызвало необходимость использования заимствованных образцов, появившихся раньше в восточных районах Азии. При этом не исключено, что именно их появление привело к модификации волосяной или кожаной петли в форму металлического петельчатого стремени. К такого же рода инновациям относятся и пряжки с вытянуто-фигурной рамкой из могильника Балыктыюль на Горном Алтае, которые С.С. Сорокин справедливо сравнивал с пряжками с язычком на вертлюге V-VI в.в. из Японии (Сорокин, 1977, с. 64-65).

Имеются все основания предполагать, что стремена с пластинчатой дужкой, сёдла с широкими арочными луками и подпружные пряжки с язычком на вертлюге появились в Южной Сибири в пределах одного хронологического периода (V-VI в.в.) и, по-видимому, из одного восточного центра. Носителем этих инноваций, скорее всего, были тюрки-тугю, которые в ранний период своей истории восприняли наиболее совершенную для того времени систему снаряжения верхового коня. Возможно, что именно благодаря этому обстоятельству — созданию хорошо оснащённой конницы — они сумели в короткий срок сокрушить жуань-жуаней и подчинить себе другие народы Центральной Азии и Южной Сибири.

Таким образом, археологические памятники середины I тыс. н.э., относящиеся к алтайскому периоду истории тюрков-тугю, помогают раскрыть этнокультурные процессы, происходившие на севере Центральной Азии в недрах зарождающейся тюркской государственности. Можно предполагать, что одно из раннетюркских владений находилось на территории Тувы, где обитала группа населения близкородственная, но не идентичная тюркам Ашина. На Горном Алтае жили подвластные жуань-жуаням телеские племена, разнообразие которых, возможно, отразилось в вариабельности погребального обряда могильника Кудыргэ. В пределах созданных тюрками-тугю владений происходило перемещение телеских племён, часть которых проникла на территорию Тувы. Очевидно, именно эти события привели к исчезновению (или ассимиляции) существовавшей здесь раньше кокэльской культуры. Отражением этих сложных историко-культурных процессов явилось смешение различных традиций, каждая из которых сыграла свою роль в формировании древнетюркского культурного комплекса. В числе этих традиций могут быть выделены и некоторые собственно тюркские элементы: погребения с сожжениями в кольцевых выкладках, оградки с рядами камней-балбалов, стелы со схематическими изображениями горных козлов, каменные изваяния с «дополнительными сценами», определённый набор предметов снаряжения верхового коня. В дальнейшем они получили широкое распространение в пределах созданных древними тюрками государственных объединений.

|