М.П. ЗавитухинаТагарская культура на Енисее.К выставке «Культура и искусство древнего населения Сибири».// Краткий путеводитель. Л.: «Аврора». 1973. 12 с.

В VII-I веках до н.э. Минусинская котловина (южная часть Красноярского края) была населена древними племенами, создавшими культуру, которая получила название тагарской (по месту первых наиболее значительных раскопок на Тагарском острове и озере вблизи Минусинска).

Тагарские племена оставили многочисленные необычные по своему внешнему виду курганы, встречающиеся повсюду — в степях, предгорьях и долинах рек котловины. Видимые издалека по вертикально стоящим вокруг них столбообразным камням и плитам, они стали неотделимой частью местного пейзажа.

Многие курганы были разрыты «бугровщиками» (кладоискателями) ещё в начале XVIII века. Бронзовые изделия, найденные в них, а также случайно при распашке полей, попадали на рынки сибирских городов. Участнику Камчатской экспедиции Г.Ф. Миллеру удалось купить в 1730-х годах в Красноярске серию бронзовых фигурных наверший, являющихся и поныне лучшими образцами тагарского искусства.

В том же XVIII веке началась раскопка курганов на Енисее (экспедиция Д.Г. Мессершмидта, 1722). Интенсивность археологических исследований Минусинского края резко возросла в последующее столетие и особенно в наше время. В широких масштабах в 1958-1970-х годах в зоне строительства Красноярской ГЭС проводила работы экспедиция Института археологии Академии наук СССР (руководитель М.П. Грязнов), доставившая Эрмитажу значительные материалы.

Более чем за два с половиной века удалось собрать огромные коллекции, насчитывающие свыше сорока тысяч прекрасных минусинских бронз. Они вошли в собрания многих музеев Советского Союза и зарубежных стран.

Экспонаты из археологических экспедиций (главным образом, Красноярской) и случайных приобретений составляют раздел экспозиции по тагарской культуре (зал 30).

Некоторые исследователи относят тагарскую культуру к эпохе бронзы из-за широкого распространения бронзовых изделий и предпочтения бронзы железу как материала для изготовления оружия и орудий труда. Однако следует относить её к культурам раннежелезного века, а территорию бассейна Среднего Енисея рассматривать как восточную границу расселения европеоидных племен с куль- турой скифского типа. Общескифские черты прослеживаются в предметах вооружения (кинжалы, наконечники стрел), конской сбруе, бронзовых котлах и предметах искусства «звериного стиля».

Тагарцы более чем другие племена скифской эпохи сохранили свою самобытность. Этому способствовала природная изолированность Минусинской котловины от остального мира: с трёх сторон она окружена горами, а с севера — тайгой. Естественные преграды препятствовали массовому проникновению других племён на территорию котловины, по не мешали тагарцам вести торговлю с соседями.

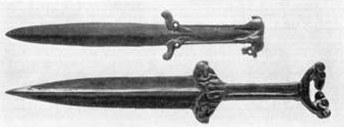

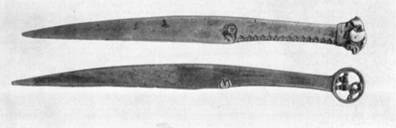

Тагарская культура, развивавшаяся на протяжении семи столетий, делится на четыре этапа по характерным для каждого из них могильникам (витрина 5). Тем не менее можно проследить общие черты, свойственные всей культуре. Характерной особенностью курганов является прямоугольная каменная ограда и вертикально установленные камни вокруг неё. Курганы невысоки, но иногда достигают 10 м; они располагаются отдельными группами: от трёх-четырёх и до нескольких сотен. Умерших хоронили в каменных ящиках или деревянных срубах. Их клали на спину головой на юго-запад или северо-восток, обычно по одному в могилу. В IV-III веках до н.э. появились коллективные усыпальницы, в которых насчитывалось до двухсот человек. Мужчин погребали с оружием: бронзовыми кинжалами, луком со стрелами, боевыми топорами-чеканами, с топорами-кельтами, ножами. Для женских захоронений характерны бронзовые и костяные ножи, шилья, зеркала, бусы. В большом количестве находят бронзовые полусферические бляшки. Они украшали головные уборы и одежду. Каждому погребённому ставилась глиняная посуда с пищей: обычно по два сосуда. Это характерные баночные горшки чёрного цвета без орнамента или украшенные по верхнему краю желобками, выпуклостями и резным геометрическим узором. Найдена также красноглиняная посуда разнообразных форм (рис. 1). У тагарских племён существовал обычай устраивать похоронные тризны, во время которых резали скот и умершего щедро снабжали мясной пищей — по нескольку кусков мяса от одного или двух животных. Об этом свидетельствуют кости коров и овец, реже лошадей и коз, обнаруживаемые в могилах. |

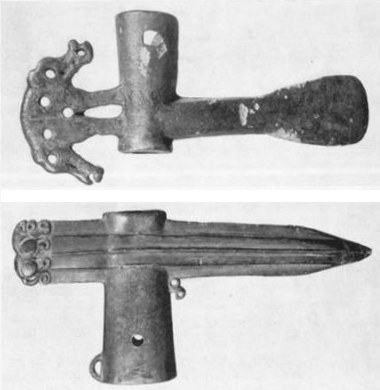

Рис. 3. Бронзовые кинжалы VI-IV вв. до н.э.(Открыть Рис. 3 в новом окне) |

(Открыть Рис. 4 в новом окне)Рис. 4. Бронзовые ножи V-IV вв. до н.э. |

Кроме великолепных художественных бронз до нас дошли изделия из кости. Примечательна головка лошади, с большим мастерством вырезанная из рога (рисунок на последней странице обложки).

До нашего времени не сохранились изделия из недолговечных материалов: дерева, кожи, войлока. Но можно предположить широкое их использование в тагарском искусстве. На кожаном футляре для кинжала и ножа нитками из сухожилий вышит тамбурным швом узор в виде стилизованных рогов оленя.

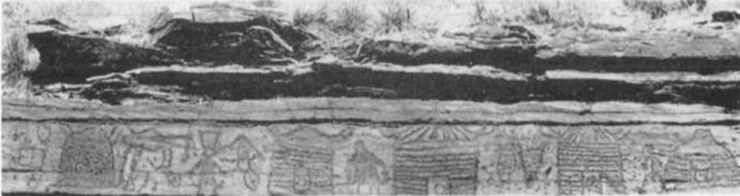

Большую художественную ценность представляют рисунки, выбитые на скалах и курганных камнях. На Бояр-

|

|

|

Рис. 5. Бронзовые боевые топоры-чеканы. VI-V вв. до н.э.(Открыть Рис. 5 в новом окне) |

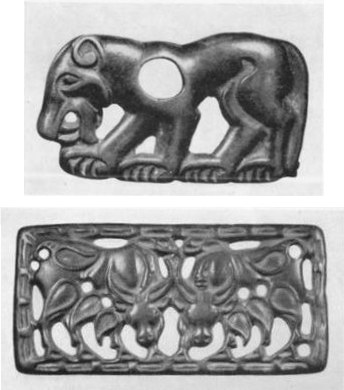

(Открыть Рис. 6 в новом окне)Рис. 6. Бронзовые поясные пластины. V-I вв. до н.э. |

Рис. 7. Бронзовые бляхи в виде оленей. V-III вв. до н.э.

(Открыть Рис. 7 в новом окне)

ских писаницах воспроизводится жизнь целых родовых посёлков (прорисовка над витриной 4) — древний мастер изобразил дома, людей, утварь, скот. На Оглахтинской скале представлена сцена охоты (постамент 3).

Тагарская культура оставила яркий след в истории развития сибирских народов. Тагарцы за семь веков существования достигли значительных успехов в экономике, культуре, искусстве. Они проявили большие познания в ремеслах и строительстве ирригационных сооружений.

Как величественные памятники эпохи в Минусинских степях и по сей день высятся грандиозные курганы.

М.П. Завитухина