И.И. СаверкинаПортретная скульптура Пальмиры (II-III вв.).// СА. 1965. №1. С. 168-179.

Систематические раскопки большого торгового города Пальмиры, входившего в I-III вв. в состав римской провинции Сирии, начались только после первой мировой войны. Но ещё задолго до этого в музеях Европы стали появляться надгробные рельефы с портретными изображениями, происходящие из богатейшего пальмирского некрополя. В настоящее время почти во всех крупных музеях мира есть собрания пальмирской скульптуры.

В Советском Союзе тоже имеется хорошая коллекция пальмирских рельефов. Самым большим собранием обладает Государственный Эрмитаж. В Отделе зарубежного Востока хранится 15 надгробий и фрагментов. В Москве в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина находится надгробие с женским портретом. Мужская голова — фрагмент рельефа — принадлежит Музею Академии художеств в Ленинграде и два фрагмента — Археологическому музею в Одессе.

Эти произведения, большей частью неопубликованные, позволяют проследить отдельные этапы формирования и развития портретного искусства Пальмиры.

Географически Пальмира находилась на границе стран востока и запада, торговые связи обусловили её знакомство с культурами Востока и античности, она стала одним из центров, где слились воедино две величайшие цивилизации древности. В то же время искусство Пальмиры, расцвет которого падает на II-III вв., характеризует период начавшегося общего кризиса рабовладельческого Рима и зарождения в рамках рабовладельческой формации элементов феодализма. Поэтому в пальмирском искусстве мы вправе искать один из истоков ранневизантийского искусства.

В данной статье мы будем рассматривать пальмирский портрет как восточную ветвь эллинистическо-римского портрета со своими специфическими особенностями, обусловленными местными переднеазиатскими традициями и влиянием соседних восточных культур.

Основную массу пальмирских надгробных рельефов составляют поясные портретные изображения. Такое однообразие надгробной пластики было обусловлено её назначением. В погребальных камерах — будь то башенная гробница, заупокойный храм или подземный склеп — тела умерших членов семьи помещались в специальные углубления в стене. Такие ниши располагались правильными рядами, по три-четыре ряда в высоту. Отверстия их закладывались плитой с рельефом. Материалом для них служил местный мраморовидный известняк светло-серого цвета. Подобно греческим скульпторам, пальмирские мастера раскрашивали свои произведения, пользуясь различными оттенками красной и синей краски, изредка прибегая к жёлтой. На многих портретах рядом с головой умершего вырезалась надпись на местном арамейском (реже на греческом) языке с указанием имени умершего, а иногда и даты его смерти. Эти датированные надписями надгробия послужили ключом к разработке хронологии пальмирской скульптуры. Огромная работа по выявлению и группировке датированных надписями рельефов была проделана датским археологом, известным исследователем Пальмиры Г. Ингхольтом. [1]

Все портреты Ингхольт разделил на три группы, характеризующиеся определёнными, главным образом композиционными и техническими признаками. Так, по его наблюдениям на портретах первой группы, датирующейся временем с 50 до 150 г., изображаются исключительно безбородые пальмирцы. Радужная оболочка и зрачок обозначаются двумя концентрическими кругами. Складки хитона и плаща имеют угловатую форму. Женские портреты этого времени характеризуются определённым набором ювелирных украшений — серьгами в виде виноградной грозди и трапециевидной фибулой. Для причёски типичны два спускающихся из-под повязки локона. Обычными атрибутами женщин на портретах этой группы являются веретено и моток шерсти.

Вторая группа охватывает период с 150 до 200 г. Мужчины изображаются бородатыми, только жрецы по-прежнему безбородые. Наряду со старым приёмом исполнения глаза появляется новый — просверленная точка. Иногда зрачок и вовсе не обозначается. На женских портретах второй группы несколько изменяется поза. Правая рука теперь придерживает у шеи покрывало или приложена к правой щеке. Из-под головной повязки виден только один локон. Трапециевидная фибула заменяется шестиугольной, серьги принимают форму кроталов или гантелей.

Третья группа включает портреты с 200 г. до гибели Пальмиры в 273 г. Для мужских портретов характерен гиматий с более естественно переданными складками, форма которых приближается к полукругу. Глаза изображаются либо так же, как на портретах предыдущей группы, либо вовсе лишены пластического обозначения. Любопытная перемена наблюдается в жесте женских изображений: теперь уже не правая, а левая рука касается щеки или покрывала. Серьги преимущественно имеют форму гантелей, а фибулы делаются с выемками по краю или просто круглыми.

Этот труд Ингхольта до сих пор остаётся единственным большим исследованием по пальмирской портретной скульптуре. Все статьи и публикации, которые выходили в последующие годы, всецело базируются на наблюдениях Ингхольта. Предложенными им методами датировки памятников в пределах полустолетия пользовались все исследователи, проводившие археологические раскопки в Пальмире.

Ингхольт не ставил себе целью воссоздать историю пальмирского портрета, поэтому его периодизация не связана с развитием античного портретного искусства и с историей Пальмиры.

Нам представляется возможным наметить несколько подробнее периоды развития портретного искусства Пальмиры, чем это дано у Ингхольта, и в то же время постараться связать эти периоды с общим развитием античного искусства и с исторической обстановкой.

Опорные пункты для определения художественных периодов нам дают прежде всего стилистический анализ самих произведений искусства и сравнительно скудные данные по истории Пальмиры, а также истории искусства тех стран, с которыми Пальмира состояла в тесных сношениях в период своего расцвета. Это крупные города Сирии, бывшие центры государства Селевкидов, верные традициям эллинизма, Римская империя, в состав которой входила Пальмира, и ближайший её сосед Парфия. Являясь государством-буфером между двумя последними державами, Пальмира невольно ощущала на себе всякую перемену в развитии этих стран.

Первая проблема, с которой сталкивается исследователь при изучении истории пальмирского портрета, это проблема его возникновения.

Пальмира, как и многие другие города восточной Сирии, принадлежит к числу так называемых «городов без прошлого». Хотя письменные источники засвидетельствовали её существование ещё во II тысячелетии до н.э., археологические материалы датируются самое раннее серединой I в. до н.э. До этого времени Пальмира была деревушкой при оазисе с малым населением, жившим в глинобитных домах. Таким образом, на территории Пальмиры не было к моменту её расцвета своих художественных традиций, поэтому ранние мастера, изготовлявшие культовые рельефы, ориентируются на художественный круг, центрами которого были греко-парфянские города Нижней Месопотамии. Однако это искусство могло дать образцы только культовой и декоративной скульптуры, проблема же возникновения портрета остаётся нерешённой.

Можно было бы искать его корни в древнейшем искусстве Месопотамии — Шумера, Аккада и Вавилона. Но слишком большой период отделяет их от расцвета Пальмиры, а соединительных звеньев найти не удаётся. В искусстве востока, одновременном Пальмире, портретная скульптура была развита слабо. Ни в ахеменидском Иране, ни позже в аршакидской Парфии мы не найдём такого развитого и совершенного портретного искусства, какое возникло в Пальмире. Кроме того, восточное искусство этого времени вообще, за единичными исключениями, не знало портрета в фас, выполненного в высоком рельефе. Там преобладал низкий рельеф и обязательный поворот в профиль.

В художественных центрах Сирии можно найти только единичные примеры портретных рельефов надгробий в фас. Может быть, в дальнейшем археология даст новый интересный материал, но в настоящее время мы не имеем, как нам кажется, оснований говорить о непосредственном воздействии сирийских художественных центров на формирование портретного искусства Пальмиры.

Образцами для пальмирских мастеров могли бы послужить бронзовые статуи, как известно, в изобилии привозившиеся в Пальмиру. А. Сериг предполагает, что такие статуи привозились не только из городов западной Сирии, но и из Селевкии-на-Тигре и Катесифона [Ктесифона]. [2] Однако с уверенностью можно сказать, что эти статуи не были портретными. Сериг и сам говорит по этому поводу, что использование привозных статуй в качестве изображений определённых лиц могло иметь место только у народа, для которого не имело значения личное сходство, который мог довольствоваться подписанным под статуей именем. По словам Серига, это типичное явление для восточного искусства I в.

Таким образом, и эти статуи не могли повлиять на возникновение пальмирского портрета.

По-видимому, пальмирский портрет был создан самими пальмирскими мастерами, причём исходили они прежде всего из культовых и вотивных рельефов, производство которых было широко распространено по всей Сирии и которые стилистически примыкали к искусству Месопотамии. В I в. до н.э. и в I в. н.э. пальмирские мастера обладают уже большим профессиональным мастерством. Они исполняли архитектурные детали для храмовых комплексов и большие мифологические композиции. В таком же стиле исполнены и первые надгробия, появившиеся как результат развившегося культа мёртвых. [3] Свидетельствами этого культа служат великолепные гробницы, заупокойные храмы, помещавшиеся в верхних этажах башенных гробниц, культовые рельефы и статуэтки богов, найденные в гробницах, и, наконец, некоторые обряды, часть из которых нам известна. Составной частью культа было, по-видимому, и создание портрета умершего.

Надгробий конца I в. до н.э. — I в. н.э. сохранилось очень немного. Это преимущественно женские надгробия с изображением фигуры в полный рост. Как правило, они исполнялись уже посмертно. На это указывает драпировка позади фигур, поддерживаемая двумя гвоздями со шляпками в виде розеток, к которым прикреплены пальмовые ветви. Эта драпировка исполнялась пластическими средствами, а иногда и живописью. Одно время считалось, что драпировка должна обозначать как бы внутренние помещения дома. Теперь в этом видят намерение показать преграду, отделяющую потусторонний мир, или передачу того вечного жилища, которое обретает человек после смерти. [4] Если это предположение верно, то изображения, выполненные с умершего человека, трудно назвать портретными. И действительно, легко заметить, что индивидуальность в них передаётся чрезвычайно слабо. Эти надгробия ещё теснейшим образом связаны с культовыми рельефами. Отличить их можно лишь по драпировке и выгравированной эпитафии.

Одним из таких надгробий является надгробие женщины по имени Айта. [5] Она одета в греческий хитон, из-под которого видна богато расшитая нижняя одежда и плащ, покрывающий голову. Несмотря на высокий рельеф, трактовка фигуры очень плоскостная, складки сухие и схематичные. Ингхольт сравнивает этот рельеф со статуэткой богини из Хатры. [6] Это убедительное сравнение ещё раз доказывает, что развитие культовой и надгробной скульптуры идёт в это время по одному руслу. Пальмирские надгробия этого времени ещё не вышли за пределы широкого круга культовой скульптуры, единой для всего большого района восточной Сирии и Нижней Месопотамии. Культовые рельефы Пальмиры и в дальнейшем будут стилистически примыкать к художественным центрам этого района, тогда как портретное надгробие постепенно выработает свой особый стиль.

Только к началу II в. появляются в Пальмире поясные надгробия, которые и становятся основной формой пальмирского надгробия. Для такого разрыва с традициями нужен был, как нам кажется, внешний толчок, которым стало знакомство с рельефными надгробиями Рима. Среди памятников поздней республики и I в. в Риме можно найти ряд аналогий — поясные портреты в фас, выполненные в высоком рельефе. Не только Пальмира восприняла из Рима форму поясного надгробия. Подобные рельефы можно найти и в других провинциях обширной Римской империи, даже западных.

Непосредственная связь композиции пальмирских надгробий с римскими подтверждается и тем, что на некоторых из них портрету придаётся форма трапециевидного бюста, распространённого в Риме во времена Траяна. Надгробие с таким бюстом было открыто в Пальмире раскопками К. Михаловского в 1960 г., [7] считающего это надгробие произведением мастера, следовавшего римским вкусам и датирующего его концом I в. Нам представляется совершенно очевидным, что республиканский заупокойный портрет сыграл большую роль в формировании пальмирского портрета. Однако, несмотря на заимствованную форму надгробий, портреты раннего времени, как мы увидим дальше, выполняются ещё в традициях культовых изображений.

Самые ранние датированные надписями мужские поясные портреты относятся к 30-м годам II в., поэтому более ранние портреты приходится |

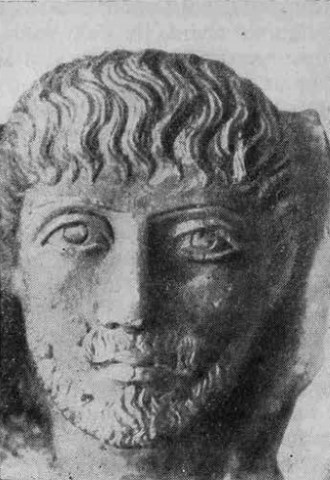

Рис. 2. Фрагмент надгробия. Археологический музей. Одесса.(Открыть Рис. 2 в новом окне) |

Рис. 3. Фрагмент надгробия. Эрмитаж. Ленинград.(Открыть Рис. 3 в новом окне) |

Однако нам кажется, что его можно отнести к 80-м годам II в. Этим же временем можно датировать и фрагмент надгробия в Эрмитаже [22] (рис. 3). Оба портрета стилистически родственны портрету Нурбела в Метрополитенском музее, датированному надписью 181 г., [23] в портрету писца римского легиона Хайрана в Эрмитаже [24] (рис. 4), датированному 189 г. Черты лица каждого из них ярко индивидуальны, но одинакова их образная и художественная характеристика. Именно образная характеристика и сближает эти портреты с римскими портретами времени Антонинов.

Описанный нами период в развитии пальмирского портрета следует, как нам кажется, считать временем его наивысшего расцвета. Именно в этот период наиболее ярко и неотделимо друг от друга проявили себя три важнейших компонента, участвовавшие в создании пальмирского портрета: местные переднеазиатские традиции, эллинистическое и римское влияния.

Следующий период развития пальмирского портрета мы относим ко времени правления в Риме династии Северов (193-235 гг. н.э.). Экономическое и политическое положение Пальмиры остаётся пока таким же, как и в предыдущий период. Римская армия Септимия Севера, а позже Александра Севера по прежнему одерживает победы в войнах со своим могучим противником Парфией. Пальмира в этих войнах выступает на стороне Рима: Александр Север посетил её во время своего похода, и пальмирцы снабдили его армию продовольствием. Роль провинции Сирии при Северах возрастает. Родственные узы связывают членов императорской семьи с представителями сирийской знати. Пальмира извлекает из сложившейся обстановки выгоду, всё больше расширяя свои торговые связи и утверждая своё влияние на востоке.

В портретном искусстве этого времени появляются новые тенденции, характеризующие отход от реалистического портрета, созданного в предыдущие годы.

Одним из ранних образцов этой группы можно считать портрет Мезаббены, хранящийся в Эрмитаже. [25] Ингхольт, поместивший этот портрет

Рис. 4. Надгробие Хайрана. Эрмитаж. Ленинград.

(Открыть Рис. 4 в новом окне)

в список недатированных произведений, относит его ко второй группе (150-200 гг.). [26] Нам кажется, что его следует отнести к самому концу этого времени, т.е. к рубежу II-III вв.

Лицо Мезаббены во многом напоминает прекрасный второй портрет Одесского музея. Такие же продолговатые глаза с тяжёлыми веками и тонкие облагороженные черты лица. Но эрмитажному портрету не хватает той одухотворённости, которой проникнут образ на одесском портрете. Можно отметить также несовершенство в передаче пропорций и в построении лица.

В этих чертах, нам кажется, можно видеть новый художественный приём, который получит в дальнейшем широкое распространение. Этот портрет — как бы первый шаг на пути разрыва с эллинистическо-римскими традициями и создания нового стиля. Этот процесс постепенной деградации античного портрета, а вместе с ним и реалистических тенденций в портретном искусстве можно последовательно проследить на всех портретах этого времени.

Последний период портретного искусства Пальмиры мы ограничиваем смертью последнего из Северов (235 г.) и разрушением Пальмиры в 273 г. Этот период является наиболее сложным и запутанным. Кризис, охвативший Римскую империю, распространяется и на провинции. Пальмира к этому времени потеряла своё господствующее положение на торговых путях с востока на запад. Появились новые пути через Дамаск и Алеппо, и основной источник благосостояния Пальмиры был подорван. Одновременно

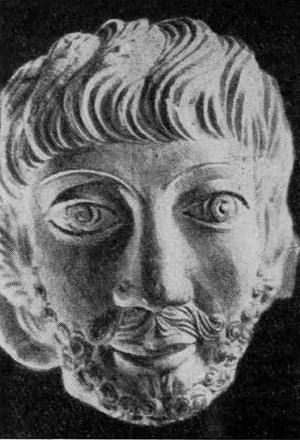

Рис. 5. Фрагмент надгробия. Эрмитаж. Ленинград.

(Открыть Рис. 5 в новом окне)

хиреет и сельскохозяйственная округа Пальмиры. Часть участков объединяется в крупные поместья с натуральным хозяйством, а другая часть дробится и погибает, так как мелкие хозяйства не в силах были поддерживать оросительную систему.

Однако последствия кризиса сказываются не сразу. Пальмира делает ещё попытку подчинить себе весь римский восток. Номинально подчиняясь Риму, а на деле действуя самостоятельно, пальмирский князь Оденат создаёт царство, включившее в себя Сирию и часть Малой Азии. Несколько позже его жена Зиновия покоряет в Египет. Но эти области недолго оставались в подчинении пальмирских князей, а вскоре и сама Пальмира была взята и разрушена императором Аврелианом.

Для культуры Пальмиры этого последнего периода характерна ориентация на восток и соответствующая реакция против античного искусства. Но сразу и окончательно отказаться от всех достижений предшествующих периодов было, разумеется, невозможно. Поэтому портретное искусство этого времени представляет собой очень пёструю картину сосуществования самых различных направлений. Это очень затрудняет датировку, тем более, что датированных надписями произведений III в. сравнительно мало. Для нас трудность обзора этого периода в истории портретного искусства Пальмиры заключается ещё в том, что в наших собраниях он представлен очень ограниченным количеством памятников, не позволяющим проследить всё многообразие направлений. Поэтому нам придется ограничиться разбором только двух портретов, на которых мы постараемся проследить, какими путями шло дальнейшее развитие пальмирского портрета.

К этому периоду можно отнести неопубликованный фрагмент надгробия в Эрмитаже (рис. 5), [27] изображающий голову мужчины с густыми, низко спускающимися на лоб волосами, орнаментально исполненными усами и бородой, маленьким, застывшим в условной улыбке ртом и огромными глазами.

В этом портрете возродились до некоторой степени приёмы портретного искусства начала II в. с их восточной статичностью, импозантностью и условностью. Но в нарочитом возрождении старых приёмов была искусственность, которую невозможно скрыть под архаистическими чертами. И хотя профессиональное мастерство ещё не утрачено полностью, отход от реалистических принципов ясно ощущается в этом портрете.

С ещё большей силой отход от норм античного искусства сказался в другом, тоже эрмитажном, неопубликованном фрагментированном мужском портрете, [28] который как бы завершает собой развитие портрета предыдущего периода. Человек с его индивидуальными чертами не интересует больше скульптора. Лицо деформируется, оно служит лишь фоном для глаз, продолговатых, широко открытых. Отказ от объёмной лепки лица в пользу линеарности и орнаментальности можно объяснить влиянием иранского искусства, в котором с приходом к власти Сасанидов на смену филэллинам-парфянам в 226 г. возрождаются старые традиции.

Мистицизм образа родился, как нам кажется, из попытки отбросить сложившийся в Пальмире на протяжении столетия местный стиль и заменить его новым, во многом чуждым мастеру.

И всё-таки только направление, представленное этим эрмитажным портретом, окажется по-настоящему жизнеспособным. И хотя Пальмира погибла как торговый и культурный центр, влияние её портретного искусства сказывается ещё спустя некоторое время в портрете Рима и ранней Византии.

Подобно архитектуре Пальмиры, её портрет был обязан своими основными достижениями античной культуре. И тем не менее он не был просто подражанием. Традиции могучих цивилизаций Передней Азии были ещё слишком сильны, чтобы быть заглушёнными полностью. Они послужили базой и критерием для отбора тех элементов античной культуры, которые удовлетворяли заказчиков и могли быть освоены скульпторами. Поэтому могло быть достигнуто полное слияние традиций с разнообразными влияниями — эллинистическим и римским в первую очередь. Своеобразие пальмирского искусства выделяет его среди других центров восточных римских провинций и позволяет оценить его вклад в искусство поздней античности.

[1] Н. Inghоlt. Studier over Palmyrensk Skulptur. København, 1928.

[2] H. Seyrig. Palmyra and the East. JRS, XL, I, 1950, стр. 5.

[3] H. Seyrig. Le repas des morts à Palmyre. Antiquités Syriennes, IV, 1953.

[4] Н. Inghоlt. Palmyrene Sculptures in Beyrut. «Berytus», I, 1934, стр. 37.

[5] H. Inghоlt. Parthian Sculpture from Hatra. Memoirs of the Connecticut Academy of Arts and Sciences, XII, 1954, табл. I, 3.

[6] Там же, табл. I, 2.

[7] К. Michałowski. Palmyre. Warszawa — Paris, 1960-1962, рис. 107.

[8] Инв. №А50052.

[9] H. Ingholt. Studier..., табл. X, 4, №33.

[10] Инв. №8848.

[11] R. Amy, H. Seyrig. Recherches dans la Nécropole de Palmyre. «Syria», XVII 1936, табл. XLVI, 1, 2.

[12] Инв. №8839.

[13] П.К. Коковцов. К пальмирской археологии и эпиграфике. ИРАИ, XIII. 1908 табл. XII, стр. 283-284.

[14] Н. Inghоlt. Studier..., стр. 95, №64.

[15] Там же, II, 2, №6.

[16] Инв. №8841.

[17] Н. Ingholt. Studier.... XIII, 1. №41.

[18] Инв. №8842.

[19] П.К. Коковцов. Ук.соч., табл. X, 3, стр. 282.

[20] Н. Ingholt. Studier..., стр. 108, №161.

[21] Инв. №А50701.

[22] Инв. №3926.

[23] H. Inghоlt. Studier..., V, 2.

[24] Инв. №8840.

[25] Инв. №4175.

[26] Н. Ingholt. Studier..., стр. 113.

[27] Инв. №8847.

[28] Инв. №8845.