М.Б. Медникова

М.Б. Медникова

Неизгладимые знаки:

татуировка как исторический источник.

// М.: «Языки славянской культуры». 2007. 216 с., вклейка. (Studia naturalia)

Глава 5. «Rich man — poor man, begger man — thief».

Есть упоение в бою,

И бездны мрачной на краю,

И в разъярённом океане,

Средь грозных волн и бурной тьмы,

И в аравийском урагане,

И в дуновении Чумы.

А.С. Пушкин

Tinker, Tailor,

Soldier, Sailor,

Rich man — Poor Man,

Begger Man — Thief.

Моряки, пилигримы, изгои, бродяги, преступники. ^

В английской считалке, использованной мною в качестве эпиграфа, перечислены основные персонажи настоящей главы: солдаты, моряки, представители элиты традиционного общества и их антиподы — нищие и преступники. Как это ни странно на первый взгляд, все

(151/152)

эти группы объединяет одна черта — пристрастие к татуировкам. До сих пор мы говорили о традициях древности, заботливо сберегаемой носителями архаических культур. Но теперь мы подбираемся к современности. В настоящей главе мы объединим разную публику. Общая для них особенность: это, как правило, мужские коллективы, в силу обстоятельств, иногда добровольно, иногда под воздействием идеи, но чаще по принуждению вынужденные оторваться от породивших их социальных условий и проводящие значительное время вместе.

Люди в замкнутом пространстве. ^

Люди, обречённые в силу разных условий долгое время жить в изоляции от общества, демонстрируют значительные психологические изменения.

К их числу может принадлежать команда корабля, бороздящего океаны вдали от дома; к ним относятся солдаты; заключённые; душевнобольные, отделённые от внешнего мира в больнице. В 1961 году особенности психики таких индивидуумов исследовал Е. Гоффман, который предложил называть группу, долго пребывающую в изоляции, карцерной. Длительная изоляция усиливает взаимный контроль у членов группы и одновременно увеличивает психологическую дистанцию межу ними. Люди начинают больше ценить пространство личной жизни и всеми способами пытаются его обозначить, придавая большое значение внешним проявлениям своего статуса. Ограничение информации из внешнего мира приводит к утрате адекватности восприятия. В карцерных группах царит обстановка напряжённости. Любопытно, что российский социолог Ольга Крыштановская прослеживает аналогичные психологические и личностные изменения среди современной правящей элиты, объясняя этот феномен фактической закрытостью верхушки общества от основной массы населения. С этой точки зрения, рекламный слоган «Статус — это количество перьев», звучащий сегодня с экранов телевизора, имеет, по-видимому, достаточно глубокий психологический смысл.

Soldiers, sailors. ^

Как отмечает составитель недавно опубликованной американской «Энциклопедии татуировки» Териза Грин (Green, 2003, р. 278), сами моряки вряд ли когда-нибудь думали о себе как о представителях

(152/153)

«культуры тату». Татуировка просто-напросто была частью их существования. Татуировки на морскую тематику, прежде всего, служили знаком для не-моряков. Изображения якорей, цепей, кораблей проникли из повседневного опыта мореплавателей. Более сложные изображения, к примеру, «Могила моряка», появились позже. Считается, что «морские» татуировки не только отражают причастность к определенной профессии, но и издавна служат защитой при кораблекрушениях. Эта среда породила множество суеверий, активно используя при этом разнокультурные традиции.

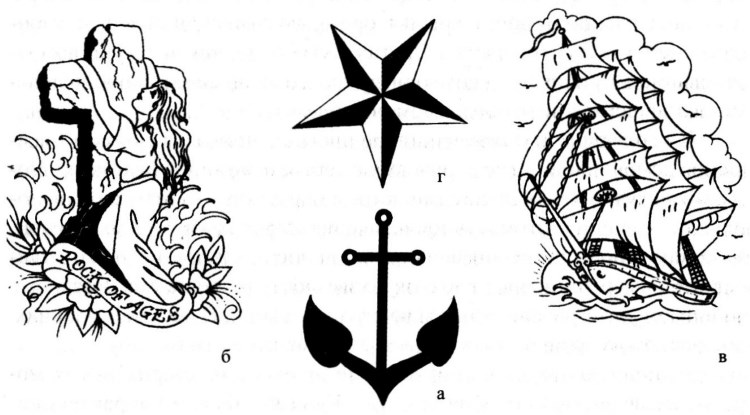

К числу сюжетов, наиболее распространённых в современном американском флоте, относятся: якорь, крест якоря, военный корабль, канат (верёвка), парусник, «возвращение в порт приписки», морской дракон, свинья, петух, морской узел, послание в бутылке, морская звезда, пиратский корабль, моряк, могила моряка, огни корабля. (Рис. 5.1а, б, в, г)

Рис. 5.1. Татуировки, принятые у американских моряков (составлено по данным Green, 2003): а) морской крест, б) «Скала времён», в) парусник, г) морская звезда.

Так, например, по традиции татуировка, изображающая свинью, наносится на левую ногу, а картинка петуха — на правую. Поскольку эти животные категорически не относятся к водоплавающим, считается, что они помогают своему «хозяину» скорее вернуться на сушу. Кроме того, известный своей агрессивностью петух, возможно, символизирует воинственный дух обладателя подобной татуировки. Пе-

(153/154)

тух был символом войны у готов. У древних греков он ассоциировался с восходом Солнца и культом Аполлона. У китайцев люди, рождённые в год петуха, глубокие мыслители, склонные к одиночеству и резким сменам настроения. По представлениям буддистов, красный гребешок и яркие хвостовые перья символизируют гордость и страсть. У японцев-синтоистов петух ассоциируется с сигналом молитвенных барабанов.

Распространённой стала татуировка, цитирующая слова гимна «Rock of Ages» — «Скала времён», написанного ещё в 1776 году. В этой композиции обязательно присутствует потерпевшая кораблекрушение женщина, прильнувшая к кресту, воздвигнутому на небольшой скале в окружении бурных волн. Сюжет навеян не столько морем, сколько библейскими традициями. Это типичная аллегория западного мира, в которой скала — символ истинной христианской веры.

Нечто общее с этой татуировкой обнаруживает уже упомянутая «Могила моряка», неотъемлемым атрибутом которой служит якорь (вариант: распростёрший крылья орёл), возвышающийся над изображением тонущего корабля. Другая, сугубо моряцкая татуировка — «послание в бутылке» — символизирует надежду на спасение человека, оказавшегося на необитаемом острове.

К категории татуировок «старой школы» относится сюжет возвращения домой: клиппер под парусами с соответствующей надписью. Вообще же, судно с наполненными ветром парусами — независимый сюжет, означавший благополучное плавание вокруг коварного мыса Горн. Морякам, прошедшим это испытание, наносили и другие знаки отличия: например, пятиконечную синюю звёздочку на левое ухо. Звёздочка на правом ухе означала пять раз вокруг мыса Горн. О десяти плаваниях по опасному маршруту напоминали две красные метки на лбу.

Выполненный в восточном стиле дракон для американских моряков означает, что его хозяин служил «на китайском направлении». Заимствование этнических мотивов здесь выступает особенно наглядно.

Один из наиболее универсальных знаков — якорь — иногда несёт более ограниченную информацию, сообщая, что её носитель служил на судах Атлантического океана. По-видимому, изображение якоря пришло из средиземноморского региона, где в древности символизировало морских богов. Якорь приобрел новое символическое значение в эпоху раннего христианства и стал часто изображаться в сочетании с крестом. В таком виде он ещё называется крест надеж-

(154/155)

ды (crux dissimulata). Ранние христиане, опасаясь гонений со стороны римских властей, рассчитывали на то, что запрещённый символ новой религии будет незаметен на фоне якоря.

Изображение каната вокруг запястья раньше считалось отличительной чертой докера (татуировка как знак профессии).

Иногда появление татуировки носило явный смысловой оттенок посвящения. Например, по данным Теризы Грин, изображение верёвки наносили только после второго плавания.

Морская звезда, несмотря на название, имеет мало общего с одноимённым беспозвоночным животным и больше всего похожа на пятиконечный символ советских времён. В представлениях западных моряков она ассоциируется с Полярной Звездой, одним из важнейших для навигации небесных тел.

Таким образом, даже у современных моряков одной из наиболее развитых стран мира обычай татуировки предстаёт в своих самых первозданных и архаичных формах. В морских татуировках доминирует мотив инициации, говорящий о профессиональной принадлежности и опыте владельца.

Как мы помним, в четвёртом веке нашей эры римляне наносили опознавательную татуировку на руки своих легионеров.

Теперь поговорим о современных армейских татуировках. У американских солдат наиболее предпочтительны наколки, изображающие бульдогов, смерть перед бесчестьем, Иностранный легион, пропеллер и крылья, Semper Fidelis, надписи «Военно-воздушные силы США», «Армия Соединённых Штатов», «Береговая Охрана Соединённых Штатов», «Морской Корпус Соединённых Штатов», «Флот Соединённых Штатов» и т.п. Вообще-то, с официальной точки зрения татуировки в армии США под запретом. Известен, к примеру, случай, когда выходца из бывшего Советского Союза отказались брать на службу из-за наличия татуировки. (Можно предположить, что злополучная татуировка не соответствовала определённым канонам, принятым у янки, или несла избыточную информацию о своём владельце.) Но, тем не менее, в американской «Энциклопедии татуировки» тема воинских наколок присутствует.

Итак, начиная с Первой Мировой войны, английский бульдог в каске с орлом выступает как символ Морского корпуса США. Это повелось от прозвища «чёртовы собаки», которым немцы награждали морскую пехоту противника, и стало официально утверждённым брендом.

(155/156)

Слоган «Death before dishonor» на русский язык наиболее адекватно переводится «Бесчестье или смерть», хотя английское выражение и его древнеримский прототип «morte prima di disonore» права выбора здесь не оставляют: честь предпочтительнее. Это выражение заставляет также вспомнить о кодексе поведения европейского средневекового рыцарства и о японских самураях. Как видно, декларативное воинское поведение универсально. (Рис. 5.2)

Begger Man — Thief. «От тюрьмы да от сумы не зарекайтесь» — а значит, и от татуировок. ^

Без сомнения, самая карцерная группа из всех — люди, чья изоляция от остального общества совершается не добровольно, а принудительно. Их свобода действительно ограничена, они не могут нарушить условия изоляции без разрешения извне. Как ни цинично это звучит, такая группа представляет наиболее совершенную модель для изучения некоторых социальных явлений.

Исследования татуировки у представителей преступного мира имеют наиболее глубокую традицию, причём отечественным татуировкам, наносимым в местах заключения, посвящена самая подроб-

Рис. 5.2. Армейская американская татуировка (по Green, 2003).

ная литература. Библиография специальных работ в этой области чрезвычайно обширна, и охватить её весьма непросто. Мы будем опираться в своём обзоре на несколько публикаций, которые представляются нам основными. Среди них и ставшие классическими научные исследования, и самые «свежие» обращения к этой животрепещущей теме. К их числу относится не потерявшая своего значения работа М.Н. Гернета (1924), впервые описавшего татуировки в московских местах заключения; эта же традиция продолжается в недавней обстоятельной публикации московских криминалистов, содержащей обширные фактические данные (Дубягина, Дубягин, Смирнов, 2003). Теоретические попытки осмысления татуировок у преступников можно видеть в ряде зарубежных работ, в частности,

(156/157)

в исследовании Эбби Шрэдер (2000). Глубокий культурологический анализ символики воровских татуировок в России предложил А.Ю. Плуцер-Сарно (2001). И, наконец, всё больше учёных (этнологов, филологов) рассматривают тюремные татуировки как проявления фольклорной традиции, создаваемой определённой субкультурой в пределах современного постиндустриального общества (например, см. работы Е.С. Ефимовой).

Начало этому интересу было положено популярными в XIX веке трудами Чезаре Ломброзо, одного из первых «криминальных антропологов». Рождённый в прагматическом и позитивистски настроенном столетии, ставившем своей целью «всё объяснить», итальянский криминалист (между прочим, современник Бертильона, заложившего основы антропологической идентификации личности) разработал концепцию «врождённой преступности». По специализации Ломброзо был психиатром, но долгое время проработал тюремным врачом. Он предположил, что значительная часть нарушителей закона от рождения склонна к совершению злодеяний. По Ломброзо, преступники не только отличаются внешним видом от добропорядочных людей, но и обладают рудиментарными признаками первобытности, обладая специфическими моральными качествами. Занявшись классификацией лицевых черт, итальянский психиатр выделил комплекс признаков, который назвал «стигматом преступности» 1 [1]: асимметричное лицо, «неправильное» строение черепа, притуплённая чувствительность, неспособность краснеть, мстительность, тщеславие, гордость, слабость рассудка, особое «иероглифическое» письмо и проч. Ломброзо даже пытался по морфологическим признакам отличать убийц (брахицефалов с мощными челюстями, длинными ушами и стекловидными глазами) от воров (долихоцефалов с маленькими глазами). Стоит ли говорить, что эти прогнозы в практической криминалистике себя не оправдали...

Татуировка тоже рассматривалась им как неотъемлемый атрибут асоциальных и «дегенеративных» личностей. Мы уже писали в предыдущей главе, что такое отрицательное отношение к носителям татуировки в какой-то момент даже спровоцировало политические действия, в частности, «Акт о преступных племенах» британских ко-

(157/158)

лониальных властей в Индии. И хотя взгляды Ломброзо на природу преступности достаточно быстро были опровергнуты, они создали в массовом сознании научное оправдание отрицания идеи татуировок, и негативное восприятие наколок сохранялось в цивилизованном мире вплоть до конца XX века.

Исторические аспекты татуирования заключённых рассмотрены Э. Шрэдер в работе под названием «Клеймение чужого/татуировка себя: надписи на теле среди осуждённых в России и Советском Союзе» (Schrader, 2000). Автор делает попытку соотнести традиции обращения с телом преступника и определёнными историческими ситуациями, начиная с поздних этапов существования московской Руси и оформления государственных институтов Российской Империи. Отправной точкой исследования Шрэдер служит конец XVII века, время построения сложной административной системы, когда статусный вопрос о «состоянии», то есть общественном положении, приобрёл новое звучание в правление Петра I. Петровские реформы, включавшие Табель о рангах для дворянства, рекрутирование крестьянства на военную службу и построение полицейской системы, были призваны максимально структурировать аморфное общество, сделать социальные связи ясными и понятными.

Как отмечал в 1872 г. Н.М. Ядринцев, характеризуя русскую общину в тюрьме и ссылке, идея побега и бродяжничества играла особую роль в менталитете нашего народа. В этом смысле освоение сибирских просторов открывало совершенно другие возможности по сравнению с европейской частью страны. Низкая плотность населения, огромные пространства и природные богатства воплощали мечту о свободной жизни без контроля и давления центральной власти, без крепостного права.

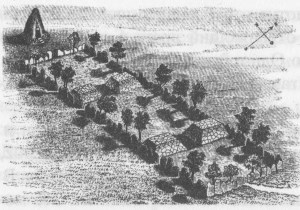

В то же время сама власть рассматривала потенциал Сибири иначе. Неслучайным символом покорения земель за Уралом становится острог.

Ещё при Петре возникает мысль об использовании каторжников как рабочей силы. Благодаря огромным массам ссыльных население Сибири возрастает в XVIII веке на 350 тысяч человек. Между 1770 и 1820 годами число русских в Сибири удваивается, в 1820-1854 гг. оно увеличивается ещё на сорок процентов. Несмотря на обилие пенитенциарных заведений, демографический состав Сибири делает её в общественном сознании дикой, «внезаконной» и символически «другой» (потусторонней) страной. Пытаясь преодолеть такое отно-

(158/159)

шение, генерал от инфантерии Анненков пишет в 1852 году, что Сибирь для нас не чужое место, Сибирь — это часть России и одна из важнейших её частей...

С начала XVIII века в России широко применялось клеймение людей. Крестьяне практически всех регионов были обязаны иметь на теле знак своего владельца. Согласно указу Петра I от 1712 года клеймили левую руку рекрутам, втирая в место ожога порох. До 1757 года осуждённым вырывали ноздри и выжигали на лбу и щеках буквы «ВОР» и «КАТ». Кроме того, людей клеймили аббревиатурами «С.К.» — ссыльнокаторжный, «СП» — ссыльный поселенец. Это жестокое наказание, призванное обозначить статус осуждаемого, его инакость и обособленность, сохранялось вплоть до конца правления столь гуманного и просвещённого императора, как Александр I.

Клеймение, позаимствованное у греков и римлян, продолжало традиции ранних эпох и было совершенно отчётливой разновидностью гражданской и физической казни. Собственно, идея, согласно которой человек отвечает за совершённое преступление целостностью своего тела, не нова, мы видим её в основе юридической системы Хаммурапи почти четыре тысячи лет назад. Вне всякого сомнения, она лежала в основе законодательных норм большинства государств древности. То, что мы до сих пор поминаем ветхозаветный принцип «око за око, зуб за зуб», а некоторые народы традиционной культуры его используют, говорит о многом: не только об укоренённости библейских норм, лежащих в основе современной европейской цивилизации, но и о живучести архетипа. Семантически подобные действия вполне прозрачны. Они преследуют целью восстановить нарушенное равновесие применением адекватного действия. В своём историческом развитии эта идея привела к нарушению симметрии, когда за любое серьёзное преступление человек стал отвечать целостностью своего тела. Но и в этой идее можно рассмотреть все признаки мифологического мышления, связанного с антропоморфизацией вселенной. Почему на первый план в системе наказаний долгое время выдвигались не просто ограничение свободы, материальные компенсации или принудительный труд, а воздействия, затрагивавшие телесность преступника? Не забудем и про длительную практику судебных схваток и испытаний, когда победившая сторона объявлялась невиновной. И широко известная цитата из «Кавказской пленницы» — «это оскорбление можно смыть только кровью» — тоже органически связана с комплексом архаических представлений.

(159/160)

Клеймение преступников было редуцированной (более щадящей и символической) формой казни в европейских странах вплоть до относительно недавнего времени. Чтобы не ограничиваться примерами из отечественной истории, приведём литературный пример из романа Александра Дюма. Конечно, речь идёт о коварной миледи Винтер, носившей на плече знак в виде королевской лилии, выжженный рукой палача, знак, от которого она безуспешно пыталась избавиться...

В 1828 году генерал-адъютант Прянишников предложил наносить метку на руки беглых и затем пойманных ссыльнопоселенцев с тем, чтобы облегчить их идентификацию при возможном побеге. Такие клейма отражали бы физическое состояние, а не были бы мерой наказания. Именно поэтому Николай I первоначально не поддержал подобное нововведение. Однако в 1845 году царь всё же отдал распоряжение клеймить беглых каторжников и ссыльных. Тогда же министр внутренних дел Перовский придумал регламентировать надписи в клеймах как обозначение статуса в зависимости от меры наказания. Аббревиатура «СБ» означала ссыльных и бродяг, «СК» — ссыльнокаторжных. Впервые стало применяться клеймение бродяг в европейской России, а не только беглых и ссыльных в Сибири. В 1846 году в соответствии с этим законом заклеймили около тысячи человек. В следующем году — уже в три раза больше. Согласно концепции Э. Шрэдер, именно этот период служит поворотной точкой в возникновении специфической тату-культуры в криминальном мире России.

По мнению пеннсильванской исследовательницы, в мироощущении носителей этих знаков клеймо становится не знаком наказания, а атрибутом их социальной принадлежности, того самого «состояния». Учитывая специфическую роль, которую играют бродяги и странники, «калики перехожие» в поздней истории имперской России, к этому тезису нужно отнестись с особым вниманием... 1 [2]

В конце XIX — начале XX веков российские криминалисты и этнографы начинают профессионально изучать преступную среду. Эти первые исследователи отмечают, что наиболее привилегирован-

(160/161)

ное положение в чрезвычайно иерархическом тюремном мире занимают бродяги, называвшие себя в тот момент «полевыми дворянами». Среди ссыльных и прочих осуждённых они считались аристократами. По словам криминалиста Шрейтерфельда, бродяги называли себя «почтенными жителями тюрьмы». По мнению Свирского, воровское братство, осознавая свою обособленность от мира за пределами тюрьмы, от честного общества, пытается создать для себя внутри тюрьмы привилегированную, аристократическую касту. «Бродяга» — высший титул заключённого того времени.

По мнению Э. Шредер, в своей строгой иерархии российский преступный мир конца XIX — начала XX вв. стал соответствовать российскому общественному устройству, насаждаемому начиная с правления Петра I, когда каждому чину должен был соответствовать свой порядок. Это объяснение кажется нам наивным. Впрочем, нельзя не признать, что иерархическая структура российской тюрьмы заслуживает пристального внимания как весьма наглядный пример самоорганизации изолированных человеческих коллективов, как модель карцерной группы, способная многое рассказать о мотивах общечеловеческого поведения.

Итак, возможно, в конце XIX века складываются некоторые культурные стереотипы тюремной жизни, в основном дошедшие до современности. В том, что это культура, точнее, субкультура, сомневаться не приходится: у неё свой язык, литература, песни, система ценностей, определяющая отношение к основным понятиям жизни и смерти — к любви, дружбе, к героизму, печали, обиде. Язык «странников» и бродяг недоступен для непосвящённых. Собственно говоря, уже Ядринцев подмечает у российских бродяг конца XIX века ритуалы посвящения, настоящие «обряды перехода», связанные не только со знакомством с секретами корпорации, но и с «вживанием» в неё. Здесь нужно сказать, что для тюремной среды, как, по-видимому, для всех карцерных групп в целом, характерна активизация архаического мышления. Очевидно, в таких условиях вступают в действие древние механизмы самоорганизации человеческих групп, характерные ещё для первобытного общества. Разумеется, в поздних изолированных коллективах, о которых идёт речь в этой главе, эти процессы протекают в деформированном, искажённом виде. И тем не менее, по отношению к карцерным группам вполне можно говорить о ритуализации жизни, о появлении устойчивых норм поведения, традиций, отступление от которых карается так же строго, как нарушение священных норм мироустройства в древности.

(161/162)

Итак, ещё в XIX веке, чтобы занять своё место в сложной иерархической системе, новичок должен был пройти своеобразную инициацию. Впервые попавший в тюрьму бродяга должен был доказать, что он принадлежит к аристократии преступного мира. Знаки на теле подкрепляли социальный статус. Шрамы и ожоги были способны доставить особый престиж своему владельцу, поскольку говорили о его богатом опыте.

Следующий шаг в создании выразительного языка — нанесение собственно татуировок на тело уже самими заключёнными. Наколки в местах заключения становятся определяющими статусными знаками, позволяющими, по словам отечественного криминалиста А. Бронникова, собравшего коллекцию изображений из сотен криминальных татуировок, «отличить овцу от серого волка».

«Сакральное» пространство тюрьмы. ^

Очень глубокий взгляд на феномен воровских татуировок демонстрирует, на мой взгляд, в своих работах А.Ю. Плуцер-Сарно. Он рассматривает покрытое татуировками тело вора в законе как языковый объект и, в соответствии с этим, его анализирует. Выводы, к которым приходит автор, настолько масштабны, что их справедливо применить к обычаям всех обществ традиционной культуры, практикующих нанесение неизгладимых знаков.

Как подчёркивает Плуцер-Сарно, тату — уникальный язык символов и передаваемые в устной традиции правила восприятия. Этот язык кодирует тайную информацию от непосвящённых. Попутно возникают новые смыслы литературных слов и общепринятых визуальных образов. Язык тату социален и политизирован. Традиционный набор татуировок, называемый на жаргоне «фрак с орденами», действительно представляет собой знаки чинов и отличий. Биография вора воплощается в татуировках. Функционально это — паспорт, досье, орденские книжки, грамоты и эпитафии. Соответственно, человек без татуировок в лагерном мире — человек без социального статуса, а это в строго организованном иерархическом обществе самое страшное.

А.Ю. Плуцер-Сарно рассматривает тело татуированного вора как целостный и сложнейшим образом организованный речевой акт. Тату — средства общественно-политической коммуникации, социальной самоидентификации, общественной рефлексии, коллективной

(162/163)

памяти. Неслучайны названия татуировок на жаргоне — «реклама», «регалка», «расписка», «клеймо», «портачка». Тату задают стереотипы массового поведения и даже «ритуальные правила упорядочивания воровского мира», содержат «кодекс законов». Некоторые тексты, наносимые на тело, способны «структурировать будущее», в них заложена «программа поведения». Иногда в них заметен ритуально-магический смысл, тогда они выступают в роли оберегов.

Скорее всего, подсознательное отношение к татуировке как священному тексту приводит к суровым карам в отношении лиц, носящих татуировку, которую они не заслужили. Вопрос «За наколки отвечаешь?» имеет жизненно важный смысл, т.к. в местах заключения человека, присвоившего наколки вора в законе, убивают. Об этом пишет Плуцер-Сарно, ссылаясь на авторитетное мнение Д.С. Балдаева (1997). Этот же факт отмечают криминалисты Дубягина, Дубягин и Смирнов (2003). Татуировка может восприниматься как молитва. Если тело — храм, то надпись на нём наиболее значима.

Плуцер-Сарно подметил ещё один важный момент: краска для нанесения тату (на блатном жаргоне мазута) приравнивается к высшим материальным ценностям зоны, поскольку она составляется из наиболее ценимых в этих местах продуктов питания — чая, жира и повидла. Возможно, здесь на подсознательном уровне вновь проявляет себя «сакральное» отношение к этому действию, характерное ещё для первобытности.

Как отмечает Е.С. Ефимова (2003), татуировки являются полноправной частью тюремного письменного фольклора. Она обращает внимание, что в татуировках используются те же аббревиатуры, что и в шифрованных тюремных письмах («ксивах» и «малявах»). Например, часто присутствуют сокращения ЛЕДИ, АНГЕЛ, СТОН, ЛОТ 1. [3] Некоторые наколки изначально многозначны 2. [4]

По мнению Е.С. Ефимовой, для воровской эстетики важно переживание жизни как игры. Вор всегда играет определённую роль, и его функции строго обозначены.

(163/164)

Именно этот «игровой» момент, по-видимому, сближает некоторые аспекты поведения в тюремном мире с традициями карнавальной культуры (для неё, как мы знаем, характерны манипуляции с телом и демонстративное стремление «украшать» его).

Карнавальная культура, как известно, тесно связана с образом смерти. И надо сказать, что в этике преступного мира данная тема проявляется вполне архетипически. По мнению исследователей, устремлённость к смерти и отсутствие страха перед ней — основополагающий принцип воровского восприятия мира. Ведь сама тюрьма иносказательно именуется могилой. Поэтому, наверное, череп-татуировка означает принадлежность к авторитетам (по Д.С. Балдаеву). К этому же семантическому ряду принадлежат крест, топор, коса и змея. Нанесение инициационных тату малолетним преступникам при достижении совершеннолетия объясняется как «двойная символическая смерть» (по Плуцеру-Сарно). Это переход из мира малолеток в мир взрослых и переход из мира воли в мир тюрьмы («могилы»).

Ещё один аспект, связанный с идеей смерти, на который обращает внимание Плуцер-Сарно — это фигура «кольщика» татуировок. В тюрьме это своеобразный «жрец», выполняющий фактически роль палача. Автор рассматривает татуирование как превращение тела в символический труп, что соотносится с пыткой и казнью. В этом контексте это способ «заставить тело говорить правду», поэтому она и наносится часто против воли и с особой жестокостью.

Мы не будем рассматривать подробно сюжеты воровских татуировок, но им посвящены обстоятельные, прекрасно иллюстрированные издания (например, Дубягина, Дубягин, Смирнов, 2003 или Lambert, 2003). И всё-таки, отметим самые статусные символы, входящие в тату вора. Это тигр, лев, барс, пантера, волк, оборотень, дьявол, ворон, орёл, летучая мышь, кот, звезда, корона, пиковая и трефовая масть, меч, череп и скелет (по Плуцеру-Сарно). Как видно, на первом месте представители семейства кошачьих, что вновь напоминает нам традиции скифских племён или даже геральдический бестиарий.

Татуировка у якудза. ^

По словам российского востоковеда А.Н. Мещерякова (2004), заходя в современную японскую баню, натыкаешься на предупреждение: «Лицам с татуировкой вход воспрещён». Таким способом владельцы общественных заведений закрывают дорогу перед представи-

(164/165)

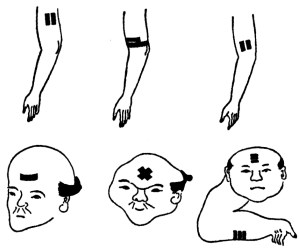

Рис. 5.3. Метки, наносившиеся на тело преступникам в разных частях Японии (по Мещерякову).

телями местного преступного мира — якудза. (Рис. 5.3)

Вспомним, как в романе «Алмазная колесница» потомственный якудза Танука (впоследствии верный сподвижник Эраста Петровича Фандорина Маса), ещё не заслуживший почётных знаков на тело, мечтает: «Вот бы на плечо татуировку в виде змеи. Пускай не в три кольца, как у Обакэ, и не в пять, как у Гондзы — хотя бы в одно-единственное... Ничего, если он исправно выполнит то, что поручено, Гондза обещал не только огненно-красную змею на правом плече, но ещё и по хризантеме на коленки!» (Рис. 5.4)

Танука представлял, как сделает большую и почтенную карьеру в банде, пройдя путь ученика, бойца, маленького командира вакасю, большого командира вакагасира, а потом, если доживет, станет самим оябуном.

Мы не ошибёмся, если предположим, что каждой ступени в этой достойной карьере японского мафиози соответствует новая, всё более сложная татуировка.

Как и в случае с европейским традициями, первоначально татуировка среди японских преступников служила наказанием. Вероятно, как и многое другое, обычай клеймить или, скорее, татуировать преступника пришёл в Японию из Китая.

По сообщению письменного источника VIII века, одному из заговорщиков, покушавшемуся свергнуть законную власть, была нанесена татуировка в области глаз. Возможно, такой способ казни тогда не прижился, поскольку следующие упоминания о нанесении неизгладимых знаков на тело преступника встречаются только в XVII веке. Локализация насильственных татуировок очень напоминает ту, что наносилась в аналогичных случаях древними греками и римлянами: изображение собаки на лбу, там же иероглиф «аку» — злодей. Кроме того, круг на левом плече; двойная линия вокруг бицепсов левой руки, причём за каждое новое преступление добавлялось по линии (вот откуда кольца змеи, о которой мечтал будущий Маса). Татуировка ис-

(165/166)

Рис. 5.4.

«Мечта Масы».

В графической работе художника Утагава Кунисада (1856) изображён театральный актёр в роли благородного разбойника. Его левая рука, сжимающая нож, трижды «обвита» кольцами змеи или дракона, обнимающей вытатуированный меч (по Takahiro Kitamura, 2003, p. 66).

(166/167)

пользовалась как текст, по которому можно было судить о количестве и характере совершенных правонарушений.

Учитывая строго регламентированную, цеховую организацию феодального японского общества, неудивительно, что символы казни довольно скоро стали наноситься самими якудза как знак принадлежности «профессии». В иерархическом и изолированном сообществе японских мафиози в результате инверсии первоначального смысла, связанного с наказанием, возобладала «варварская» традиция ирэдзуми. Этот процесс можно с полным правом уподобить тому, что произошёл в России XIX века, когда клеймение каторжников сменилось добровольным нанесением тайных знаков членами воровской общины.

Роль изоляции в активизации мифологического мышления. ^

Мы познакомились с некоторыми вполне современными карцерными группами, в которых устойчиво сохранялся обычай татуировки и в то время, когда мода на подобные украшения тела ещё не пришла к широким слоям населения. О каждой из этих групп можно сказать, что она обладает собственной субкультурой, выражающейся в определённой системе понятий, в традициях, не всегда очевидных для посторонних. Общую черту подобных объединений мы выделили в начале главы: все эти люди вынуждены долгое время находиться в изоляции от общества, и ещё, — большинство из них мужчины. И, как мы теперь сумели убедиться, говоря о самой карцерной из указанных групп, разные исследователи усматривают в их поведении изменения, связанные с ритуализацией, сакрализацией и карнавализацией некоторых действий.

Понятия ритуала, священного и карнавальной культуры прямиком отсылают нас к сознанию архаического человека. Поэтому, прежде всего нужно разобраться, в каких случаях прибегали к изоляции люди первобытного общества и какими атрибутами эта изоляция сопровождалась.

Широко известно, что уединение и заточение используется в некоторых религиозных практиках для достижения особого состояния сознания. Например, тибетские монахи достигают наивысшего просветления после длительного уединения в темноте, где они отрешаются от всех воздействий внешнего мира. Можно без натяжек

(167/168)

предположить, что этот обряд достигает главной цели — активизации мифологического мышления.

Но какова историческая основа такой традиции?

Нам поможет достичь ответа на этот вопрос гениальная работа В.Я. Проппа «Исторические корни волшебной сказки». Заслуга выдающегося отечественного филолога состоит в том, что он сумел вычленить из огромного массива фольклорных данных основные структуры, восходящие к первобытному мифу; он создал своего рода книгу книг, читая которую можно понять образы-архетипы, по определению Карла Юнга, являющие собой коллективное бессознательное, присущее нам всем без исключения.

Итак, В.Я. Пропп (2002, с. 24-25) специально выделяет в фольклоре мотив изоляции, причём эта изоляция как заточение, но распространяется обычай на царскую семью. Я не могу отказать себе в удовольствии подробно привести цитаты из русских народных сказок, тщательно отобранных Владимиром Яковлевичем для иллюстрации некоторых крайне важных исторических реконструкций.

«Велел он построить высокий столб, посадил на него Ивана-царевича и Василису Прекрасную и провизии им поклал туда на пять лет».

«Король берёг их пуще глаза своего, устроил подземные палаты и посадил туда, словно птичек в клетку, чтобы ни буйные ветры на них не повеяли, ни красно солнышко лучом не опалило».

Царские дети сидят в настоящем карцере, избегая солнечного света, в полной темноте, «темнице»: «Испостроили ей темничу». «Только папаша с мамашей не велели (своим двум сыновьям) не показывать никакого света семь лет». «И приказал царь в земле выстроить комнаты, чтоб она там жила день и ночь все с огнём, и чтоб мужского пола не видала».

По Проппу, с запретом света связан и ритуальный запрет видеть кого-либо: заключённые не только не могут никого видеть, но и взгляды на их лицо под запретом. Отголоски традиции видны в выразительной цитате: «У одного там короля есь красавица-хозяйка, портрет бы с ей снять, а она всё в маски ходит» 1. [5]

(168/169)

Тех, кто рисковал взглянуть на заключённых (термин Проппа) или даже упомянуть их, ожидали крупные неприятности магического свойства. В вятской сказке: «Жила она в подвале. Хто поглядит из муськова полку (т.е. мужчин), из молодых, то здорово болел народ». «А он в темниче... Про него не след и говорить: тебя ведь заберут!»

Ещё один замечательный фрагмент русской сказки о пребывании героя в ином царстве, отобранный Проппом. В нём, помимо ритуальных запретов, хорошо прослеживается мысль полной оторванности элиты от общества (вспоминается ленинское «страшно далеки они от народа»):

— Что же у вас, господин хозяин, местность экая у вас широкая, — и башня к чему эка выстроена, не одного окна и некакого света нет, к чему она эка?

— Ах, друг мой, в этой башне застата царская дочь. Она, говорит, как принесена, родилась, да и не показывают ей никакого свету. Как кухарка ли, нянька принесёт ей кушанье, тольки сунут ей там, и не заходят внутрь. Так она там и живёт, ничего вовсе не знат, какой народ есь.

Неужели, господин хозяин, люди не знают, кака она, хороша ли, чиста ли, нечиста?

— А господь её знает, хороша ли, нехороша ли, чиста ли, нечиста ли. Кака она есь, не знают люди и она не знает, какие есть люди.

Как видно, жизнь потомков архаического царя трудно назвать лёгкой. Вдобавок ко всему, их ограничивают в пище: «оставили окошечко, штоб ей подавать по стаканчику водицы да по кусочку сухарика из суток в сутки».

По словам В.Я. Проппа, в фольклорной традиции сохранились все виды запретов, некогда окружавшие царскую семью: не допускалось общение с другими людьми, свет, взгляд, определённая пища, соприкосновение с землёй.

Это сказка, скажет недоверчивый читатель. Но, как мы уже говорили в главе 2, античный писатель Николай Дамасский упоминал о таких же традициях, принятых по отношению к элите в западно-кавказском племени моссиников (они же — любители татуировки). Законченные скептики могут обратиться к «Золотой ветви» Дж. Фрэзера, в которой собраны многочисленные примеры изоляции царей в Японии, Китае, Африке, Мексике, Ирландии... Конечно, заточение царя или вождя и его детей в таком контексте — это не наказание, а испытание, которое они должны проходить, чтобы подтвердить свой высо-

(169/170)

кий статус и для блага общества. Но формально описываемые ограничения иногда очень жестоки и мало чем отличаются от наказания. В мифологическом мышлении может родиться только одно объяснение: правитель — фигура ритуальная, его связь с богами особенно тесна. Фактически он медиум, от которого зависит благополучие его подчинённых, живущих, в отличие от него, свободной жизнью. Поэтому, во-первых, нужно его сохранить и уберечь (этого толкования придерживался Пропп), во-вторых, чтобы связь с миром потустороннего или предков была крепкой, не прерывалась, надо чем-то пожертвовать. Отсюда система запретов. Она создает атмосферу посвящения, а при любом посвящении неофит ритуально путешествует в мир смерти. То есть идея заключения отчётливо сопрягается в этих сюжетах с идеей пребывания в загробном мире.

Такова первая неожиданная историческая реплика на тему «тюрьма как могила».

Теперь обратимся к другим фольклорным сюжетам, в которых можно усмотреть мотив изоляции.

Один из центральных структурных компонентов эпоса, мифа или, позднее, сказки — удаление от дома и путешествие главного героя. Странствие главного персонажа всегда ритуальное. Герой снаряжается в дорогу, запасаясь волшебными предметами, без которых ему не достичь пункта назначения, отбирая себе попутчиков, тоже непростого свойства.

Из волшебных предметов Пропп выделил важнейшую триаду: посох, хлеб и крепкую обувь. Мало того, опираясь на работы современных ему этнографов, историков и археологов, он сделал вывод — это именно те атрибуты, которые сопровождают усопшего в погребальных обрядах многих народов мира. Так В.Я. Пропп определил направление путешествия — царство мёртвых. Здесь же впервые возник образ одного из средств, помогающих достичь цели. «Если мертвецу придётся переплывать водное пространство для достижения мира теней, ему положат в могилу ладью» (Харузин, цит. по Пропп, 2002, с. 34).

Здесь мы на некоторое время остановимся, поскольку возникает тема водной преграды, разделяющей мир живых и царство мёртвых предков 1. [6] Стихия большой воды, в принципе, противоречит биоло-

(170/171)

гической природе человека. Ключевые этапы формирования нашего вида, по-видимому, связаны с расселением в достаточно засушливых, холмистых, иногда просто предгорных ландшафтах. Но, мигрируя по миру в поисках лучшей жизни, наши предки были вынуждены неоднократно пересекать моря и океаны.

Мифы и сказки помогают нам понять психологические аспекты таких странствий.

Погруженные на корабль или плот («волшебное» плавучее средство), люди отдавали себя на волю чужеродной стихии, готовясь встретиться с миром прародителей. Плавание для такого сухопутного существа, каким является человек, не может не носить характера испытания. А испытание, как мы, кажется, уже неоднократно убеждались, вызывает целый комплекс ритуальных посвятительных действий.

Вспомним свидетельство ибн Фадлана, встретившего русов, покрытых татуировками. Русы (варяги, норманны) — властители морей средневековой Европы. Их суда, бороздящие северные водные пространства, были украшены резными деревянными фигурами, которым перед походами приносили жертвы. Драккар, увенчанный в носовой части головой дракона, что это, как не волшебное плавучее средство?

Эпос скандинавских народов — ещё одно свидетельство того, что сознание норманнов было сильно мифологизировано. Поэтому присутствие татуировок у членов команды корабля русов — абсолютно закономерное явление. А ведь варяги были не только торговцами, но и воинами и, при случае, морскими разбойниками... (К теме разбойников мы обратимся чуть позже.)

Но вернёмся на сушу и поговорим о длительных сухопутных путешествиях 1. [7] Здесь мы встречаем категорию лиц, которая как-то выпала из нашего предшествующего рассмотрения. Это пилигримы средневековой Европы, паломники, путешествующие в Святую Землю для соприкосновения с высшими духовными ценностями. Казалось бы, они-то какое отношение имеют к карцерным группам? Ведь они свободно перемещались, причём не в замкнутом пространстве, как моряки, а постоянно меняя средства передвижения, но, главным образом, пешком. Что их объединяло — по-видимому, именно то, что условно изолировало их от внешнего мира: религиозная идея и

(171/172)

идея путешествия как такового. Вообще, как ни парадоксально, любое путешествие семантически сродни изоляции, поскольку отрывает человека от «корней», от привычной социальной среды. Странствие по дорогам средневековой Европы было делом небезопасным, паломники сбивались в группы, способные не только защитить себя, но и противопоставить окружающему миру. Путь паломника предполагал психологическую изоляцию от близких и друзей, оставшихся на родине. Любопытен атрибут пилигрима — татуировка с христианской символикой 1, [8] хотя, как мы знаем, поздняя христианская Церковь стигм не одобряла. В нашем сознании присутствует ещё один неизменный атрибут пилигрима — это посох, ещё один «волшебный предмет», выделяемый Проппом 2. [9]

Говоря о перемещениях в пространстве, мы не можем оставить без внимания целую группу народов древности, объединённых кочевым и полукочевым образом жизни. Речь идёт о степных народах Ев-

(172/173)

разии, скотоводах, охотниках и воинах, чья стратегия существования, тип хозяйства и особенности культуры диктовали потребность преодолевать большие расстояния.

К этой категории населения относятся алтайские скифы, сплошь покрытые татуировкой. К ней же принадлежат много позже тюркоязычные и угорские народы, принявшие участие в Великом переселении на запад и нёсшие, как известно по данным палеоантропологии, странные шрамы на лбу. Начиная с эпохи поздней бронзы, то есть примерно со II тысячелетия до н.э., главный спутник и средство перемещения для евразийских степняков — это конь. Сперва на повозках и колесницах, позже и верхом жители Евразии приобретают способность быстро преодолевать пространство.

Неудивительно, что, возникая в фольклорной традиции, конь попадает в категорию волшебных помощников. Как доказал В.Я. Пропп (2002, с. 141-145), образ коня частично заменил и вытеснил образ другого мифического животного — орла, у многих традиционных народов считавшегося медиатором между мирами живых и мёртвых, между небом и землёй и т.п. В фольклоре конь может стать крылатым и принять мифические функции птицы. В индоевропейской традиции конь не просто ездовое животное, часто сопровождавшее своего хозяина в загробный мир, это символ самого умершего, вступающего в мир духов. Кроме того, это существо огненной природы, в ведическом эпосе и в русских сказках он добывается из огнива. Иногда у него «во лбу ясный месяц, а по бокам звёзды» (Пропп, 2002, с. 151) 1. [10] Иногда сверхъестественный четвероногий помощник способствует приобретению героем аналогичной метки на лбу.

Этот сюжет В.Я. Пропп выделил в отдельный раздел своей работы, озаглавленный «Печать царевны». В сказках, относящихся к этому кругу, проходящая этап заключения в башне царевна клеймит (в буквальном смысле) героя, который приходит её освободить и на ней жениться.

Герой достигает окна царевны верхом на Сивке-Бурке, «поцеловал царевну Неоцененную Красоту, а она ему прямо в лоб клеймо и прило-

(173/174)

жила». «Она его золотым перстнем ударила в лоб». «А она его пальцем в лоб ударила. Загорелся на лбу свет» (цит. по Пропп, 2002, с. 259).

В иных случаях мы наблюдаем откровенное членовредительство со стороны заключённой царевны. «У Марфы-царевны был ножичек перочинный, она им и резанула по щеке Ивана-царевича». Впрочем, как вскоре выясняется, только по этому рубцу героя и можно узнать. «Вот, батюшка, кто меня избавил от змиев, я не знала, кто он, а теперь узнала по рубцу на щеке» (цит. по Пропп, 2002, с. 259). Налицо явные посвятительные обряды и испытания героев. Девушка проходит своё испытание, её жених — своё. Мотив клеймения, рубцевания и нанесения татуировки — классический атрибут обряда перехода. Но для нас важно, что именно в одной из сказок этого цикла возникают образы, позволяющие семантически уравнять тотальную несвободу (заточение в башне) и свободный полёт между мирами (скачка на коне). Последствия заключения и путешествия для героев, по-видимому, одинаковы — татуировка и рубцы.

Ещё один универсальный образ мирового фольклора, рассматриваемый В.Я. Проппом, место, куда отправляются герои, чтобы пройти обряд инициации, — таинственный лес. Для нас сейчас важна его функция как задерживающей преграды. «Лес, в который попадает герой, непроницаем. Это своего рода сеть, задерживающая пришельцев... Материалы показывают, что лес окружает иное царство, что дорога в иной мир ведёт через лес» (Пропп, 2002, с. 40-41). В сказке, как правило, в лес уводят детей, причём ещё до окончательного наступления половой зрелости. По Проппу, увод детей в лес всегда враждебный акт, что означает утрату первоначального позитивного смысла посвящения в фольклорной традиции. Тем не менее, «как бы его со свету сжить» — постоянная мысль заботливых членов семьи по достижении ребёнком определённого возраста. Что же его ожидает? Вновь изоляция, причём на сей раз в лесу и в окружении сверстников. По этнографическим данным, в этот момент происходит нанесение на тело неизгладимых знаков.

Не избегает подробного изучения этого вопроса в фольклорном материале и В.Я. Пропп (напр., 2002, с. 68-69). Баба-яга Усынюшку «била, била, под лавку забила, со спины ремень вырезала, поела всё дочиста и уехала». «Вдруг едет старый дед, в ступе толкачом подпирается... За него берётся, крючком да в ступу — толк-толк! Снял у него со спины полосу до самых плечей, взял половою натёр да под пол бросил...»

(174/175)

В сказках часто возникает мотив отрубленного пальца. В роли экзекутора выступает персонаж, охраняющий врата в царство мёртвых (яга, циклоп Полифем, Лихо Одноглазое, разбойники). В роли жертвы — мальчики, девушки, а также живущие в лесу женихи-разбойники.

«Сладили дело, пировать пир сели. У жениха рук-то нет, он и надел перчатки чёрныя, а в них набил песку» (цит. по Пропп, 2002, с. 71). Дело не только в рубце как в знаке пройденного посвящения. В фольклоре палец и рука воплощали всего человека целиком. Это может пролить свет на обычай палеолитических охотников изображать или отпечатывать ладони рук (некоторые с ампутированными пальцами) на стенах пещер (см. гл. 3).

Как убедительно доказывает Пропп, разрубание, по представлениям древних, необходимый религиозный акт, создающий нового человека. Так же считает М. Элиаде (2002, с. 184, 237): «Превращение тела в скелет, сопровождаемое рождением новой плоти и крови — специфическая для охотничьей культуры тема посвящения... Животные и люди возрождаются, начиная с кости; некоторое время они пребывают в плотском существовании, и, когда они умирают, их “жизнь” концентрируется в скелете, на основе которого они вновь возрождаются».

Итак, в запертом, закрытом от всех, фактически отгороженном от мира таинственном лесу, который ассоциируется с царством мёртвых, происходят жестокие посвятительные обряды.

Теперь мы переходим к последней категории сказочных персонажей, которая должна особенно интересовать нас в этой главе — братьям-разбойникам.

Судя по жестоким подробностям, эти разбойники действительно способны на тяжкие преступления 1. [11] Они грабят и убивают, иногда не гнушаются людоедством. Их извиняет только одно: эти действия ритуальны в своей основе. Поэтому убитые, разрубленные и даже съеденные жертвы возрождаются к жизни с набором новых, волшебных качеств, например, с умением понимать язык птиц или превращаться в животных.

Откуда в лесу разбойники? Дело в том, что традиционным обществом допускаются три стадии обряда посвящения. После первой посвящаемый, излечиваясь от ран, возвращается домой и женится. Во

(175/176)

Рис. 5.5.

Помещение тайного союза мужчин, называемое панга, на островах Фиджи (по Шурцу).

время второй он остаётся жить в лесу на месяцы или годы. И третья, высшая стадия: из лесной избушки посвящённый переходит жить в мужской дом.

Мужской дом в сказочном изложении и по данным этнографии — это самый настоящий острог, только снабжённый магическими степенями защиты. «Кругом тот дворец обнесён высокою железною оградою: ни войти во двор, ни заехать добрым молодцам». «А кругом невысокая ограда поставлена — не пробраться туда ни пешему, ни конному». «Кругом дворца стоит частокол высокий на целые десять вёрст, и на каждой спице по голове воткнуто». Но функция ограды совсем другая по сравнению с тюрьмой — не запереть посвящаемых, а защитить запретное место от взглядов посторонних (исторически там могли храниться святыни целого племени). Кроме того, в сказке дом может охраняться змеями и львами, наиболее высокоранговыми животными в мифологической классификации архаического человека. (Рис. 5.5)

Дом обязательно разделён на помещения. «В этом дому никово нет, походил по комнатам...» (цит. по Пропп, 2002, с. 93). Еда здесь поделена на доли, и эти доли равны. Объясняется всё просто: живущие в доме — братья или, в терминах социальной антропологии, члены одной родовой общины. В то же время организация структурирована: братья выбирают старшего. Всего их может быть до 30 человек.

Днём дом пустует неслучайно. Юноши сообща отправляются на охоту и возвращаются ближе к ночи.

Охота — традиционно занятие престижное, высокостатусное. (Рис. 5.6) Она сыграла колоссальную роль в становлении нашего вида, обеспечив наших предков белками животного происхождения, необходимыми для обеспечения высокоинтеллектуальной деятельности. В связи с охотой некогда развились способы коммуникации, сперва в виде языка жестов, потом в форме членораздельной речи. Кроме того, именно от выслеживания и добывания животных первобытными мужчинами производят некоторые учёные такую уникальную и специфическую форму деятельности человека, как театральное искусство. «...Самой ранней формой преображения человека в иное существо яв-

(176/177)

Рис. 5.6.

Король Англии Карл I на охоте. Фрагмент портрета кисти Ван Дейка (ок. 1635 г.). Лувр, Франция.

ляется... охотничья маскировка... На основе глубокого и тщательного изучения повадок промыслового животного (а наблюдательность первобытного охотника поистине поразительна), человек развивает и совершенствует свои имитационные способности, стремясь как можно точнее передавать поведение того или иного животного. Маскировка и богатые имитационные возможности... послужили основой для возникновения так называемых охотничьих плясок... Эта последняя занимает существенное место в возникновении и развитии театрального искусства» (А.Д. Авдеев — цит. по Художественная культура.., с. 355-359). (Рис. 5.7)

В первобытном обществе от успеха охотников могла зависеть жизнь всего племени. В принципе, и сегодня тесная мужская компания на охоте ассоциируется с положительными эмоциями. Характерно, что во все эпохи охотой занималась элита (даже в Советском Союзе — престарелые члены Политбюро ЦК КПСС). Так что мы видим, что фольклорные братья из леса, по-видимому, занимают достаточно привилегированное положение.

Но у живущих уединённо в лесу молодых людей есть ещё одно важное занятие кроме охоты — грабёж. «Разбой лесных братьев также имеет свою историческую давность. Новопосвященным часто предоставлялись права разбоя или по отношению к соседнему племени или, гораздо чаще, по отношению к своему собственному». «Мальчики уже не находятся под действием обычных правил и законов, но имеют право на эксцессы и насилия, в особенности воровство и вымогательство средств питания... новообрезанные могут в течение месяца красть и есть, что им вздумается. ...они бродят по селениям и воруют домашнюю птицу... Они могут присвоить себе всякий предмет, принадлежащий непосвящённому» (Schurtz — цит. по Пропп, 2002, с. 96-97).

(177/178)

Рис. 5.7.

«Медвежья пляска» индейских охотников сиу. Середина XIX века.

Известный французский ученый Ж. Дюмезиль предполагал изначальную ритуальную функцию стоящих вне закона людей, а итальянский историк Ф. Кардини вообще считает, что такая группа предназначалась для защиты родовой общины от опасности 1. [12] В относительно недавней европейской истории была категория воинов, которым приписывали неуязвимость, свирепость, бесстыдство, отсутствие общепринятых нравственных норм. Это были берсерки и ульфхеднары, психологически превращавшиеся в момент битвы в медведей и волков. На определённом этапе исторического развития в таких надзаконных персонажах, способных на «упоение в бою», воплотилась сакральная сущность воинской касты. (Рис. 5.7)

(178/179)

В.Я. Пропп не видел принципиальной разницы между сказочными лесными разбойниками и уголовниками недавнего прошлого. В одном из поздних повествований герой просится в шайку: «Если вы не верите, глядите — на моих руках: вот у меня и клеимы есть» (то есть татуировки, знак посвящения).

Помимо «клеим», формальные признаки «большого мужского дома» действительно сближают его с тюрьмой (комнаты — камеры, еда — пайка, стража у ворот, обитатели дома — грабители).

Но всё-таки мне представляется важным подчеркнуть современное отличие от традиционных разбойников. Те связаны родством, они — продукт мифологического сознания и родовой общины. Лесные братья вернутся из изоляции и будут ей служить, но пар (их подростковая и юношеская агрессивность) будет выпущен. Родовая община понимает их изоляцию как необходимость, она по-своему оберегает заключённых в таинственном лесу. Если говорить о современных заключённых, то здесь полная инверсия: таким способом общество оберегается от них. То, что знак престижа в традиционном обществе, отторгается обществом цивилизованным.

Ещё одно коренное отличие: современные карцерные группы в большинстве своём — набор случайных людей. Они не опираются на передаваемую из поколения в поколение систему мифологических ценностей. И если здесь возникают аналогичные нормы поведения с архаическим обществом, значит, речь идёт о каких-то глубинных, общечеловеческих механизмах организации иерархии.

Признанный авторитет в области изучения истории татуировок Альфред Джелл назвал татуировку моряков и преступников «стигмой класса других». Формально это так, но с учётом вышеизложенного, кажется, правильнее говорить об универсалиях, а не подчёркивать инакость.

Возможно, любая долговременная изоляция, неважно физическая или психологическая, запускает в нашем мозгу механизм мифологического мышления. Одним из признаков запуска подобного механизма, очевидно, является татуировка. Всегда ли нанесение неизгладимых ритуальных знаков должно сопровождаться изоляцией и уединением? В традиционном обществе, похоже, что да. Корреляция эта, по-видимому, столь сильна, что может в обратном порядке продуцировать сходные формы поведения в современных карцерных группах, давно утративших органическую связь с первобытной традицией.

[1] 1 Весьма показательно, что итальянец Ломброзо, «культурный наследник древних римлян», автоматически применил выражение «стигма» по отношению к представителям преступного мира.

[2] 1 Примечательно, что американская исследовательница, обсуждая «общественный статус бродяг» во второй половине XIX века, полностью обходит вопрос о крепостных крестьянах, реформах Александра-Освободителя и о влиянии этих событий на свободное перемещение российского населения после 1861 г. Складывается впечатление, что автор механически воспринимает русских бродяг и беглых крестьян как некий аналог пионеров Дикого Запада, устремившихся в неосвоенные земли Сибири в поисках лучшей жизни.

[3] 1 ЛЕДИ — люблю, если даже изменишь. АНГЕЛ — а ненавидеть глупо, если любишь. СТОН — слышишь, ты один мне нужен (одна мне нужна). ЛОТ — люблю одного тебя (наколки и аббревиатуры из переписки в женской колонии по Е.С. Ефимовой).

[4] 2 СЛОН — с малых лет одни несчастья; Смерть легавым, они не спасутся (по Дубягиной, Дубягину, Смирнову, 2003, с. 66).

[5] 1 Вот откуда происходит леденящая душу Железная Маска! Если на лице заключенного маска, значит, он точно благородного происхождения, например, брат короля. Закрытие лица как главного канала общения в таком контексте служит не столько преображению сущности человека (определение маски, данное этнографом А.Д. Авдеевым), сколько средством изоляции от общества.

[6] 1 Можно вспомнить многочисленные ранние и относительно поздние реминисценции на эту тему: путешествие Одиссея между Сциллой и Харибдой, кельтский остров Авалон или уже упоминавшегося нами в другом контексте Левиафана.

[7] 1 Нельзя не вспомнить парадоксальное высказывание Клода Леви-Стросса: «Я ненавижу путешествия и путешественников» (1999, с. 7).

[8] 1 Пилигримы татуировались в Иерусалиме, возвращаясь домой со знаками, подтверждавшими пройденный путь и ревностное служение Богу. Иерусалимские татуировки сохраняют распространение даже в XV-XVII столетиях. Английский очевидец Джордж Сэндис записал: «Они помечают плечи пилигримов именами Иисуса, Марии, Иерусалима, Вифлеема, наносят иерусалимский крест и разные другие знаки» (Fleming, 2000, р. 79).

[9] 2 Если говорить о сухопутных путешествиях, я не могу удержаться и не вспомнить одно из наиболее впечатляющих литературных произведений XX века, оказавшее огромное влияние на читательскую аудиторию задолго до появления одноименного фильма. Речь идёт о «Властелине колец», насквозь пронизанном архетипами. Казалось бы, при чём здесь татуировки или какие-то неизгладимые знаки? Но попробуем взглянуть на эпос Средиземья с этой точки зрения.

Мужская компания, спутники, наделённые необычными свойствами, сопровождают главного героя Фродо в Мордор — самый настоящий ад, воплощение смерти. По мере продвижения к цели в душе героя происходят серьёзные психологические изменения, нарастает чувство одиночества, обособленности, т.е. возникает изоляция от внешнего мира, даже от друзей, которых герой стремится защитить, и от родины — Хоббитона. То, что это происходит под действием кольца всевластья, не должно нас смущать, главное, что само состояние присутствует. И, наконец, что случается в момент кульминации, когда Фродо проходит последнее испытание над кипящим жерлом вулкана Ородруин? Горлум в смертельной схватке за кольцо откусывает у Фродо палец, оставляя у хоббита типичный неизгладимый знак — неизбежный в обществе, где царит архаическое, мифологизированное мышление. Фродо, таким образом, возвращается из царства смерти обладателем стигмы. (К этой же категории, кстати, относится рана от волшебного меча, полученная им в битве при Заверти.) Мне не известно, планировал ли подобный эффект Дж.Р. Толкиен [Толкин] или руководствовался интуицией, но он попал в самую точку, воссоздав слепок первобытного мифа.

[10] 1 В «Сказке о царе Салтане» А.С. Пушкина Царевна-Лебедь описывается в сочетании с очень важным эпитетом: «Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит». В своих научных работах я неоднократно пыталась показать, что этот образ, очевидно, навеянный Пушкину знакомством с фольклорной традицией, может иметь отношение к реальным обычаям ритуальной скарификации у древних народов (Медникова, 2001, 2003).

[11] 1 Трудно представить, но к поздним версиям сказок этой категории относятся безобидные гномы со своей Белоснежкой.

[12] 1 До сих пор мы обсуждали роль изоляции в обрядах инициации, принятые в архаических обществах. Примечательный пример даёт нам в этом смысле Древняя Греция, от которой европейский мир унаследовал, в целом, негативное отношение к татуировкам. Вступление в зрелость и посвящение в когорту воинов тоже сопровождалось в греческих полисах временной изоляцией, например, в отношении афинских эфебов или участников спартанских криптий. Но из манипуляций с телом известна только афинская процедура koureion — острижение и приношение волос (см. подробнее — Видаль-Накэ, 2001).

|