Б.И. Маршак

Б.И. Маршак

Серебряные сосуды X-XI вв., их значение для периодизации искусства Ирана и Средней Азии.

При рассмотрении вопроса о периодизации искусства часто создаётся впечатление, что задача состоит лишь в том, чтобы распределить известный нам материал по периодам. Однако в действительности проблема эта значительно сложнее.

Нам известны сасанидские рельефы и сасанидское серебро с датой до VII в. Нам известны также архитектурные памятники, рукописи, бронзовые изделия XII-XIII вв. Относительно промежуточного периода известно кое-что по керамике, стеклу и архитектуре. Что делать с серебром, которое точно не датировано? Что делать с недатированными бронзовыми изделиями? Эти материалы до сих пор не исследовались, их рассматривали либо как поздний «довесок» к сасанидскому искусству, либо как ранний «довесок» к сельджукскому искусству XII-XIII вв.

Серебряные сосуды, ещё в 1909 г. собранные в Атласе Я.И. Смирнова, остались почти неизученными. Клад из Рея, принадлежавший Харари, с 1938 г. так и не был полностью издан.

А между тем, что можно говорить о системе искусств, не зная существенных компонентов этой системы? Как можно давать периодизацию, забывая о белом пятне между так называемыми постсасанидским и сельджукским периодами, причём о белом пятне как раз в области изобразительного искусства? Ведь именно на серебряных и бронзовых изделиях имеется достаточно большое число изображений, позволяющих проследить

(148/149)

развитие сюжетов на протяжении всего «тёмного» периода.

Наконец, влияние искусства Ирана на Восточную и Западную Европу можно научно изучать только точно зная, о каком именно Иране идет речь: западном, теснее связанным со Средиземноморьем и Византией, или восточном, входившем в один культурный регион со Средней Азией.

Почему изданные ещё в 1909 г. вещи по большей части остались не датированными, не получили локализации, а их надписи не имеют не только нового уточнённого чтения, но в сложных случаях и вообще никакого чтения со времени статьи М. ван Бершема, [1] то есть с 1910 г.? Очевидно методика сопоставления по общему сходству с уже определёнными вещами оказалась несостоятельной, поэтому пришлось применить новую для этого материала (хотя и не новую для искусствоведения в целом) методику. Не останавливаясь на её подробном изложении замечу только, что основой локализации вещей служат обычно малозаметные признаки, случайные с точки зрения общего впечатления от вещи, и важные для заказчика, но неоднократно повторяющиеся, то есть прочно вошедшие в ремесленную традицию, и с этой точки зрения неслучайные. Речь идёт о разделке фона, о наборе благопожеланий в надписях, о штриховке и т.д. Группы вещей с общими признаками такого рода затем исследуются с точки зрения развития мотивов для получения типологических рядов в археологическом смысле этого слова. Ряды и группы синхронизируются по признакам «моды», обязанным своим появлением подражанию, а не выучке. Эти более заметные признаки, очевидно, были существенны и для заказчика. Среди них надо найти широко распространённые, но не долго бытовавшие, и тогда они в конце концов приводят к датированным памятникам. После этого можно уже датировать не только вещи, имеющие данные признаки, но и всю систему в целом. Локализация и даты проверяются и уточняются по содержанию надписей на вещах. Общее сходство вещей не приходится игнорировать, но оно должно получить своё объяснение только после сравнения деталей.

Рассмотрим чашу, найденную в 1909 г. в деревне Малая Аникова в Приуралье. Она была обнаружена вместе с известным блюдом, на котором изображена крепость, кружкой, о ко-

(149/150)

торой пойдёт речь ниже, и с несколькими гривнами IX-XI вв. [2] Надпись на внешней стороне чаши В.Г. Тизенгаузен читал так: «Хамер-тегин аль-Дори» (позднее я вернусь к её чтению). Куфическую надпись внутри сосуда он не прочитал. Весь внутренний декор чаши дан резервом на канфаренном фоне, в центре изображена сирена в окружении стилизованной лозы. Орнамент явно восходит к блюду № 111 (здесь и далее все №№ даны по нумерации «Восточного серебра» Я.И. Смирнова). Блюдо, как мне ухе приходилось писать, относится, видимо, к IX в. [3] в его декоре переплелись черты передневосточные, хорасанские, согдийские и востока Средней Азии. Форма нашей чаши — сферический сегмент с гладкой наружной стороной, такая же как у двух чаш с согдийскими надписями (№№ 71, 72).

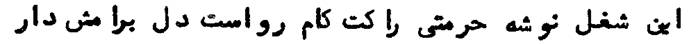

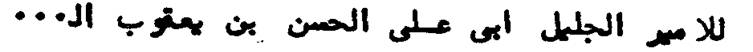

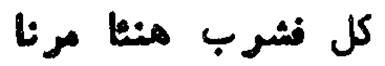

Итак, декор и профиль чаши говорят о её принадлежности к Средней Азия, не исключая её восточных районов. Однако надписи позволяют сузить локализацию до Мавераннахра. Куфи обеих надписей (особенно простой надписи владельца на обороте) — X в. Чтение арабской надписи владельца:

то есть «принадлежит Хумар-тегину, казначею». Это имя часто упоминается в источниках и встречается с X по ХIII вв. от Мавераннахра до Персидского залива. И имя, и титул были известны уже при Саманидах. [4]

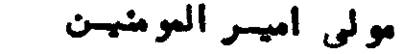

Интереснее всего персидская надпись на внутренней стороне чаши:

«Ради этого занятия приятного, [но] запретного, которое тебе дозволено, держи сердце радостным». Речь явно идёт о запретном для мусульманина винопитии.

Я приношу свою искреннюю благодарность Л.Т. Гюзальяну, которому обязан чтением цервой половины текста этой трудной куфической надписи, и В.А. Лившицу, предложившему её перевод.

Наличие персидской надписи позволяет исключить Семиречье, где в IX-XI вв. писали по-согдийски, а в XI в. также и по-тюркски арабским письмом. Местные горожане говорили по-согдийски и по-тюркски, но не на фарси, как это было в Мавераннахре, где начала складываться таджикская народность.

(150/151)

Историко-культурное значение надписи огромно. Во-первых, надпись по-персидски арабской графикой на чаше Хумар-тегина более чем на столетие древнее старейших памятников новоперсидской эпиграфики.

Во-вторых, это редчайшая персидская куфическая надпись, обнаруженная на вещи. До сих пор знали лишь несколько архитектурных надписей.

Эта надпись не была прочитана с 1909 г., очевидно потому, что предполагали, что она написана на арабском языке.

В-третьих, перед нами хайямовский мотив за полтора века до О. Хайяма. Содержание текста требует стихотворной формы, однако, стих не укладывается в арабскую или арабизированную метрику аруза. В связи с переводом текста В.А. Лившиц высказал мысль, что здесь имеет место отголосок тонического доисламского стихосложения с равным числом ударений в полустишьях. Профессиональная поэзия X в. использовала аруз, но в надписи на чаше мог быть зафиксирован фольклорный стих. [5]

Теперь у нас есть образец саманидского серебра, сохранивший согдийские традиции и видоизменивший их. Отметим его характерные черты, чтобы очертить круг мотивов саманидского серебра как по близким памятникам Мавераннахра и Хорасана, так и по восточно-европейским репликам, происходящим из ареала находок саманидских монет.

Обратим внимание на несколько деталей, которые будут упоминаться в дальнейшем: 1) почерк с его характерными низкими пропорциями, загнутыми вверх подстрочными концами ра, вава и нуна, плетёным кафом. Это хороший почерк X в., сопоставимый с буидскими надписями и с надписями в мечети в Наине, [6] но более архаичный. 2) Сложные пальметты над текстом, отсутствующие в других восточных памятниках. 3) Линия с тремя точками на конце — мотив позднего согдийского серебра. 4) Характерные трёхчастные листья с прорезью и с дополнительными выступами между лопастями. 5) Волосы сирены, разделанные дужками, нанесенными особым пунсоном. Ряды дужек, направленных в разные стороны, чередуются. 6) Перья хвоста сирены разделены на короткие отрезки парными насечками. В каждом отрезке по короткому продольному штриху. Такой мотив (в отличие от редких предыдущих) обычен в Са-

(151/152)

марре IX в.

По этим признакам попробуем найти аналогии двух видов: по подражанию и по общему происхождению. Подражание устанавливается по разным признакам, но в их числе хотя бы один должен быть достаточно сложным, чтобы исключить независимое друг от друга появление сходных черт, и достаточно редким, чтобы исключить их опосредствованную связь через какую-то иную культурную среду. Напротив, связи по мелким деталям и по манере выполнения дают возможность объединять вещи по происхождению, а не по подражанию. Наконец, уже имея атрибуции, можно перейти к сопоставлению сюжетов. Именно потому, что мы смогли отнести одинаковые сюжеты к разным центрам и периодам, опираясь на независимые от самих сюжетов данные, мы сможем затем говорить о миграции сюжетов и о времени их бытования.

Рассмотрим теперь изданное Я.И. Смирновым «варварское» блюдо (№ 157) с изображением всадника о ловчей птицей — сюжетом, известным в Иране в IX-X вв., а с другой стороны — в Великой Моравии в IX в. [7] Пальметта под ногами коня по очертаниям такая же, как на рассмотренной чаше. Хвост птицы разделан как хвост сирены. Связь по сложной и редкой пальметте особенно важна. По мнению Д. Ласло, блюдо венгерское X в. [8] Он ссылается на орнамент колчана, который, однако, встречается и на Востоке. Зато штрих, отходящий от середины дуги в наружную сторону — типично венгерский приём, которого нет на Востоке. Блюдо входит в достаточно обособленную группу из трёх сосудов, объединяемую по многим признакам и, прежде всего, по таким безразличным с точки зрения содержания и редким в торевтике как, например, чешуйчатая разделка поверхности, передающая на вещах этой группы перья, бармицу шлема, гриву льва.

В блюде со всадником (№ 156) проявилась характерная боязнь магии изображения: ни у коня, ни у воина не видно глаз, у воина нет оружия (даже нет лука в налучье). Венгерские исследователи отмечают страх перед изображением живых существ, проявившийся в языческом искусстве X в. [9] что впрочем, не всегда мешало венгерским мастерам изображать зверей. Сходство обоих блюд очевидно.

Чаша (№ 290) имеет ту же форму, что и аниковская, а

(152/153)

на дне её в среднем медальоне изображён лев. Наличие линии с тремя точками сближает её декор и с орнаментом аниковской чаши, и с орнаментом венгерских изделий. По характеру пальметты хвоста и разделки бордюра она ещё ближе к венгерским вещам. [10] Спирали на плече и бедре льва встречаются на одной венгерской сумочной накладке, а также на арабских и иранских сосудах из хрусталя и стекла IX-XI вв.

Итак, вся группа даёт сочетание явно восточных черт, которые преобладают, затем признаков огрубления и, наконец, малозаметных венгерских деталей. Следов каких-либо других культур проследить не удается. Напрашивается вывод, что наряду с характерной венгерской манерой X в., которая, как известно, тоже была многим обязана искусству Востока, существовала и другая, гораздо более подражательная, причём, если первая связана прежде всего с украшениями и воинским убором, то вторая — с серебряными сосудами. Венгерские мастера, видимо, стремились воспроизводить высоко ценившиеся восточные сосуды и выдавали себя лишь в деталях и в упрощении образца. Сюжеты конного сокольника и льва в круге хорошо известны на Востоке. Нихавендский клад X-XI вв. [11] показывает, что и поясные наборы венгров родственны иранским. Европейские мастера сохранили на своих подражаниях признаки не просто восточных, но, теперь можно говорить конкретнее, саманидских прототипов, родственных аниковской чаше.

Другая группа варварских подражаний — это блюда с характерными полосами из коротких меандров. В частности, на блюде № 159 в четырёх медальонах весьма точно воспроизведены сложные листья растительного орнамента аниковской чаши.

Вся группа определяется как прикамская на основании специфической прорисовки «аорты» и сердца у птицы на этом сосуде и у лани на другом блюде той же группы. На этот факт обратил моё внимание специалист по прикамскому звериному стилю А.А. Каприелов. В X в. наиболее вероятным производственным центром в этом регионе можно считать волжскую Болгарию. Сцена в центральном медальоне может быть понята как сочетание двух образов: хищная птица на спине крупного травоядного и пеший охотник, выпускающий хищную птицу. Сочетание странное, так как на крупного зверя с беркутом не

(153/154)

охотились. Возможно здесь имеет место мифологическое переосмысление. Первая часть сцены известна по очень широкому кругу памятников: кушанский Беграм, византийская южная Италия IX в., меровингская Галлия, Великая Моравия. Вторая часть также не даёт локализации: она встречается в позднеаварском и великоморавском искусстве, но также в Хорезме VIII в. и в Китае VIII в. Сюжет центрального медальона с его особенно варварской трактовкой мог быть и не саманидского происхождения, однако, расположение медальонов несомненно восточное.

В X в. наряду с Венгрией и волжской Болгарией заметную роль начинает играть искусство древней Руси. Оно обнаруживает связи со среднеазиатским ювелирный делом (Сайрамский клад XI в. и другие находки), а также с буидской торевтикой. Однако этот вопрос заслуживает специального рассмотрения.

Вернёмся на Восток, к сосудам с куфическими надписями. Их читал сразу после публикации Я.И. Смирнова крупнейший эпиграфист М. ван Бершем. Но он не переводил стандартных благопожелательных надписей, а они, как было установлено более поздними исследователями, важны для атрибуции. Кувшинчик со срезанным верхом (№ 131) украшен по дну пояском с такой же разделкой, как на перьях хвоста сирены аниковской чаши. Затем после гладкой полосы идёт пояс с растительным орнаментом на канфаренном фоне, по характеру исполнения близкий к орнаменту аниковской чаши с надписью на фарси, причём по рисунку он точно совпадает с узором колчана блюда с всадником, если этот колчан мысленно разрезать пополам в продольном направлении. Итак, круг замкнулся: вещь, похожая на чашу по одним признакам, по другим — близка к варварскому блюду, в свою очередь по третьей группе признаков связанному с той же чашей. Видимо, кувшинчик, как и чаша, мавераннахрского происхождения.

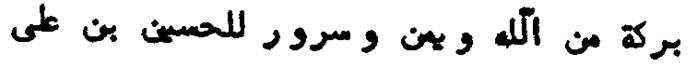

Теперь об арабской куфической надписи:

«Благословение и благоденствие, и радость, и удовольствие, и счастье от Аллаха владельцу сего».

Текст отличается от стандарта XI-ХII вв., когда в на-

(154/155)

чале его ставили Йумн ва баракат. Почерк и глубокая врезка (видимо, под чернь) напоминают западно-иранские сосуды X в. из клада эмира Харуна б. Валкина. [12]

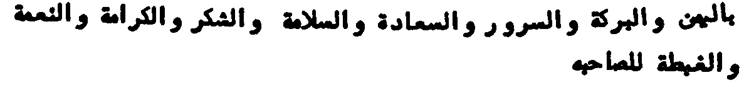

Сходная надпись имеется на другом серебряном сосуде (№ 128) :

«Благословение от Аллаха, и благоденствие, и радость аль-Хусейну б. ‛Али». Кто такой ал-Хусейн б. ‛Али неясно, так как имя и отчество обычнейшие, в честь внука Мухаммеда. Почерк похож на почерк чаши, но ещё архаичнее и ближе к почеркам IX в. по написанию букв каф, та-марбута и конечный нун (похожий на нун корана ал-Мамуна). [13] В литературе эту надпись всегда справедливо датируют X в.

Декор сосуда не противоречит этой датировке. В орнаменте кувшина меньше согдийского влияния, чем в чаше, но есть элементы декора хорасанской и сблизившейся с ней согдийской школ VIII-IX вв. Здесь нет, однако, признаков более восточных областей Средней Азии. Рельефные видимые сверху птицы, как отмечал уже М. Диманд, [14] связывают кувшин с хорасанскими бронзовыми изделиями ХII в. Разделка части поверхности мелкими дужками от пунсона сближает кувшин с аниковской чашей, но отличия в манере исполнения настолько велики, что речь, конечно, должна идти о разной локализации, хотя родство традиций очевидно. Видимо, здесь можно предполагать Хорасан и, как уже говорилось ранее, Мавераннахр.

Надо обратить внимание на особую пышность и изысканность декора кувшина. Даже его ножки выполнены в виде фигур птиц, что становится понятным только, если перевернуть кувшин вверх дном.

Другой сосуд (№ 127), всегда сопоставляемый с кувшином Хусейна, судя по разделке поверхностей и манере врезки контуров, явно относится к тому же центру, но в нём нет нарочитого изящества и технической усложнённости. В его надписи, написанной и украшенной сходно с надписью чаши (правда, с другим рисунком пальметт), нет благопожеланий, но зато дан титул владельца Абу Сайда ‛Ирака б. ал-Хусейна мавла амир ул-муминина.

Мавла, то есть клиентами халифа считались вассальные

(155/156)

государи, вольноотпущенники и придворные халифа. ‛Ираком звали одного из хорезмшахов X в. Имя очень редкое, но у хорезмшаха другое отчество. В X в. во владениях Саманидов сохранялись имения халифа, так что халифский мавла мог жить в Хорасане и не будучи государем, тем более, что у владельца сосуда нет титула «эмир». Вернёмся теперь к вопросу о владельце первого кувшина с его сложной техникой, фигурной формой и простой надписью без куньи.

У Ибн ал Асира рассказывается об одном эпизоде, в котором действует некий ал-Хусейн б. ‛Али Мерверруди. Это человек со сложной судьбой, отцеубийца и мятежник. После долгого сидения в тюрьме он был вновь допущен ко двору эмира в Бухаре. Во время одного из собраний он упрекнул сына наместника Нишапура, подавшего эмиру воду в простом кувшине: «Неужели твой отец не может прислать из Нишапура хороших и изящных кувшинов?» — «Мой отец присылает из Хорасана подобных тебе (то есть мятежников), ...а не кувшины». И потупился ал-Хусейн, вынужденный замолчать». [15] Конечно, здесь нельзя ничего доказать, но ни дата эпизода — второе десятилетие X в., ни хорасанская локализация сосуда, ни отсутствие титула в сочетании с особой вычурностью формы не противоречит предположению о том, что именно этот ал-Хусейн б. ‛Али был заказчиком кувшина с рельефными птичками.

К двум кувшинчикам тесно примыкает, как уже неоднократно отмечалось, восьмиугольный поднос (№ 126). Итак, мы располагаем уже тремя хорасанскими сосудами саманидского времени.

Сложнее определить два блюда со сценой борьбы зверей (№ 132, 133). Я.И. Смирнов допускал как восточное, так и византийское происхождение этих блюд. Гладкое поле вокруг медальона и меандр бордюра заставляют вспомнить варварские подражания, но здесь явно не варварская выделка. Пунсонные дужки, сплошь покрывающие тело дракона, штриховки крыльев, их двойной контур, манера передачи перьев, как на кувшинчиках и на чаше с персидской надписью. Собаки с характерным экстерьером породы салуки и показанная сверху голова дракона также изображены на рисунках астрономического трактата ал-Суфи, переписанного в Ширазе в 1003 г. с оригинала

(156/157)

60-х годов X в. [16] Но эти блюда едва ли связаны с Ширазом и вообще с западным Ираном буидской поры, так как в их декоре нет признаков достаточно характерной серии памятников буидской торевтики. Я.И. Смирнов считал, что на Урал и в западную Сибирь попадали вещи из определенного региона, а именно из восточного Ирана и Средней Азии. И действительно уральские находки, перекликаясь между собой и не обнаруживая столь тесной связи с кувшинами и чашами из западного Ирана второй половины X в., которых я сейчас не буду касаться, позволяют, видимо, очертить круг восточно-иранско-среднеазиатских, то есть для X в. саманидских, памятников. Сходство саманидских и буидских вещей проявляется главным образом в стиле надписей.

Византия и Восточная Европа (например, Моравия) знали сюжеты аналогичные саманидским, пришедшие туда с востока, но трактовка сюжетов резко меняется на западе. Найденная в Швейцарии чаша со львом и драконом (№ 97) по стилю и по деталям напоминает каменные рельефы Греции и Болгарии X-XI вв. с аналогичными сценами. [17] В трассировке линий и в обработке поверхностей нет ничего общего с саманидскими вещами. Чаша с птицей (№ 98), видимо, тоже балканская, чаша (№ 96) с короткими меандрами, судя по трёхрогости льва и другим признакам, вероятно, прикамская, но в отличие от ранее рассмотренного блюда неясно подражал ли варварский мастер восточной или ориентализированной византийской вещи.

Итак, подбирается довольно большой круг вещей X в., сделанных в саманидских владениях, и подражаний, сохранивших существенные черты саманидских сосудов. Среди них выделяется мавераннахрская группа вещей, сохраняющих некоторые согдийские традиции. Ранее при изучении саманидского штука и поливной керамики, с одной стороны, и согдийской живописи, с другой, отмечали почти полный разрыв с традицией в IX в. Однако, если мы сравним старые и новые изделия из серебра, то преемственность выступит гораздо определённее. Новое в изделиях из серебра проявляется прежде всего в снижении социальной значимости образов: бой зверя с чудовищем, дополненный введением в композицию собаки, потерял свою героичность; царская охота — соколиная, то

(157/158)

есть безопасная для царя.

На варварских подражаниях мы видим даже животный эпос: соколиную охоту кота (№ 160, 161), что было бы невозможно на серебряных сосудах доисламского времени. Трактовка сюжета весьма примитивная, так что ясно видно, что он не выдуман подражателями, а был уже на восточном оригинале. Снижение значимости сюжетов шло параллельно с превращением серебряной посуды из части официального искусства в предмет греховной, осуждаемой богословами, роскоши. «Царская жизнь», как это показал Р. Эттингаузен, теряя религиозный ореол сасанидского времени, становится предметом любования или осуждения именно как роскошная жизнь. [18] Падение значимости образов объясняет несоответствие литературных текстов на вещах значению изображений на тех же вещах, характерное для X-XI вв., что уже отмечал Г. Вьет. [19]

Процесс переосмысления сюжетов был прослежен по памятникам ХII в., но по серебряным сосудам мы выявили его более ранние этапы в IX-XI вв.

Другой процесс, ранее засвидетельствованный памятниками ХII в., а именно, проникновение в ремесленную среду персоязычной поэзии, теперь оказывается более древним, восходящим к X в., к эпохе сложения и первого расцвета персидско-таджикской литературы. Наконец, отчётливо выступает воздействие иранских и среднеазиатских образцов на искусство ряда народов Европы. Причём мы получаем возможность яснее увидеть, где, когда и между какими регионами существовали контакты. О подобных контактах уже шла речь в связи с перещепинским кладом. [20] Напомню только, что молодые варварские государства, подобные Венгрии X в. или Хазарии VII-VIII вв., получали от культурных соседей много ценных, прежде всего, в материальном смысле, предметов, которым пришлые и местные мастера начинали подражать, чтобы обслужить недавно разбогатевшую знать и воинскую среду. При этом более или менее случайно отобранные в царских ставках мотивы многократно тиражировались и приобретали своего рода геральдическое значение, переосмысляясь как отличительные признаки возникающей государственной культуры. Вскоре подражаний становится меньше, а на базе отобранных мотивов начинается самостоятельное развитие.

(158/159)

Таким образом, детальное типологическое исследование серебряных сосудов не является самоцелью. Оно позволяет подойти по-новому к существенным историко-культурным проблемам.

* * *

Переход от саманидского среброделия к газневидскому и раннесельджукскому плохо документирован памятниками. Я не буду останавливаться на блюдце со сценой царского пира, которое, как мне приходилось отмечать, по-видимому, относится к последним отголоскам царской официальной торевтики в эпоху начала правления Газневидов около 1000 г. Не буду привлекать связанную с ним по центральной фигуре более позднюю чашу с лютнистом, которая уже рассматривалась в связи с блюдцем. Вопрос об XI в. в искусстве Хорасана — это вопрос о генезисе мотивов декора знаменитых бронзовых изделий второй половины ХII — начала ХIII в.

Перейдём к рассмотрению двух групп серебряных сосудов с куфическими надписями. Фон надписей изделий одной группы заполнен оставленными резервом завитками лозы с виноградными листьями, причём промежутки между стеблями и листьями заполнены чернью. Благопожелания начинаются со слов «би л-йуме вал-баракат». Фон надписей сосудов другой группы выполнен в той же технике, но вместо лоз там спирали, а благопожелания начинаются с «‛изз ва ик̣бāл». В дальнейшем оба варианта благопожеланий будут сочетаться на хорасанских бронзовых изделиях ХII в., причём надписи с «ал-‛изз вал-ик̣бāл» станут писаться насхом. В X в. и у бундов и у саманидов на тканях писали куфи «‛изз ва ик̣бāл», [21] а на серебряных сосудах — «баракат ва йумн» и «йумн ва баракат». Эти соображения об изменениях в наборе благопожеланий и наблюдения М. ван Бершема над почерками заставляют отнести основную массу вещей обеих групп к XI в. Различие между ними в соответствии с принятой нами методикой нужно понимать как локальное, а не хронологическое. На сосудах обеих групп много аналогий с декором бронзовых изделий ХII в. Однако эти аналогии далеки от тождества и указывают скорее на преемственность, чем на синхронность. Список благопожеланий, как это видно по вещам из разных материа-

(159/160)

лов, случаен с точки зрения потребителя, но он устойчив в ремесленной традиции в связи с существованием каллиграфических прописей.

Рассмотрим сосуды обеих групп и проследим перекличку мотивов, естественную на синхронных вещах, и чёткое различие признаков ремесленной традиции. Другая задача, которую предстоит решить — это уточнение атрибуции с точки зрения даты, локализации и заказчика.

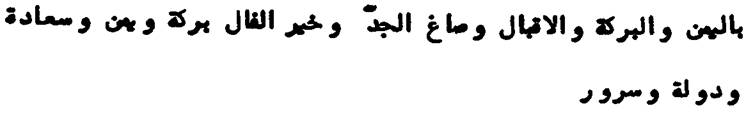

Кружка, с которой мы начинаем сопоставление, найдена в том же аниковском кладе, где и блюдо с изображением осады крепости, чаша X в. с персидской надписью и несколько гривен IX-XI вв. глазовского типа (кружка издана вместе с другими вещами клада). Местные гривны едва ли старше привозной кружки, которая не моложе XI в., хотя в её декоре много общего с бронзовыми изделиями ХII в., например, медальоны с фигурками птиц, форма кружки близка к керамике X-XI вв. [22] Надпись на фоне лозы благопожелательная, начинающаяся с «би л-йумн ва л-баракат»:

Ta же надпись, выполненная тем же почерком с теми же украшениями, нанесена внутри чаши неизвестного происхождения, хранящейся в Эрмитаже. Надпись только несколько сокращена из-за недостатка места. Чаша шире и ниже аниковской, но у неё снаружи тот же профиль дна и след такой же ручки, что и у кружки. Однако врезная куфическая надпись по борту, хотя и идентичная по содержанию, заметно отличается по почерку: в верхней части букв расщепы, врезка заполнена чернью. Её текст доведён до слова «аш-шукр» (включительно). Фон сетчатый, который на рукописях появляется эпизодически в XI в., а на керамике Ирана известен и в X в. [23] На дне чаши снаружи имеется изображение сидящего человека с цветком и птицей у локтя, фон тоже в косую сетку, но одежда разделана виноградной лозой, и такой же фон дан у внутренней надписи. Вокруг в плетёнке размещены четыре медальона, тождественные медальонам на кружке. Для фигуры человека можно найти аналогии на хорасанских бронзовых изделиях ХII в., хотя тип лица и другие детали заметно от-

(160/161)

личаются. Сюжет — сидящий человек с птицей (попугаем?) — известен уже по месопотамской люстровой керамике X в. [24] Если сравнить декор кружки и дна чаши, то выступает то, что сейчас стали называть различием на «системном уровне»: появился ковровый узор. Между тем, судя по общности многих других элементов, эти изделия выполнены в одном центре и в одно время. «Система» для современных исследователей не была системой для людей того времени.

Я.И. Смирновым издана чаша (№ 141), рисунок которой на внутренней стороне очень похож на изображение, украшающее дно предыдущей. Сюжет царского пира дан в трактовке, мало менявшейся с X по ХIII вв., но здесь есть датирующие детали: чалма и волосы, спускающиеся из-под неё двумя овалами, характерны для XI в. Такая деталь встречается в ширазских миниатюрах 1003 г., в двух фатимидских рисунках на бумаге, в росписи фатимидской бани в Каире. [25] Но вместо лозы применены спирали. Чаша также имела ручку, но крепилась она с помощью сквозного отверстия, а не просто припаиванием. Этот факт указывает на различие ремесленных традиций, характерных для групп со спиральным фоном и с фоном, заполненным виноградными лозами. Медальон на дне чаши с изображением хищной птицы, терзающей другую птицу, напоминает медальоны на бронзовых изделиях и керамике ХII в. Интересна надпись на этой чаше. М. ван Бершем отметил, что в ней сначала идёт персидское двустишие, а затем арабские благопожелания владельцу. Почерк он отнёс к 7 в. хиджры, то есть к XI в. Отметим, что почерк исключительно близок написаниям куфической персидской надписи Рабати-Малика, которую также относят к XI в. [26] Арабская часть текста в форме благопожеланий, начинающихся с «‛изз ва ик̣бāл» встречается уже на тканях X в. (например, ковёр Бухтегина), а фон надписи из спиралей в декоре корана 1073 г. из библиотеки святилища имама Резы в Мешхеде. [27] В нем, как и на этой чаше, отсутствуют оставленные резервом декоративные растительные узоры между буквами. В коранах ХII в. такие элементы вместе с буквами как бы накладываются на фон из спиралей. Аналогичные усложнённые фоны, как мы увидим ниже, появились в ХII в. и на серебряных сосудах. Снова и снова мы видим преемственность между XI и ХII-ХIII вв. Но вер-

(161/162)

нёмся к надписи на чаше. Её персидская часть, в чтении которой мне помог Л.Т. Гюзальян, гласит:

«Тот человек, которому в руку достанется эта чаша, заканчивающая страдание, пусть радостно живёт, весело, с наслаждением, с [исполняющимся] желанием».

Надпись заставляет вспомнить мисра Хафиза: «Он кас ки бадает джāм дāрад...» — явный вариант нашего выражения. По данным, любезно сообщенным мне А.А. Ивановым, именно этот стих Хафиза чаще других встречается на поздних бронзовых изделиях. Наше двустишье имеет рифму, но не укладывается в метры аруза. Это тот же тонический размер с пятью ударениями на мисра, что и в надписи на чаше X в. Архаичность стихосложения весьма мало вероятная для ХII в., когда на вещах уже появляются обычные персидские стихи. Итак, на раннем этапе своего развития в XI в. обе группы серебряных сосудов были синхронны. Уточнить дату группы с виноградной лозой помогают титулы и имена владельцев сосудов.

Рассмотрим флакон, относящийся к той же группе (№ 142). Почерк надписей близок к врезной надписи на чаше с изображением человека и попугая. Нижняя надпись: ....

(неясная нисба, её не прочитал и ван Бершем; он предположительно читал «Ас-Салтави»), дальше идёт:

Оба титула перестают употребляться вскоре после середины XI в. [28] Верхнюю надпись ван Бершем не прочитал, но предположил, что это арабский афоризм. О.Г. Большаков читает её так:

«Находима верность у того, кто непричастен к жестокости (или трусости)».

Розетка из зайцев на дне флакона — характерный мотив хорасанских бронзовых изделий ХII-ХIII вв., но происходит этот

(162/163)

мотив из буддийского искусства. Такие розетки обнаружены на потолках храмов VII-VIII вв. в Дуньхуане. [29]

Более точно можно определить другой кувшин (№ 147) с изображением тех же лоз в фонах надписей и по форме похожий на стеклянные кувшины IX-X вв.

Судя по надписи на плечике, кувшином владел шейх ул-‛амид (ван Бершем не понял этого титула) Абу ‛Алӣ Ахмад б. Мухаммед б. Шāз̣āн. Ван Бершем указал, что второе «ибн» не надо переводить как «сын» и что Ибн Шāз̣āн — это известная семья учёных и чиновников. Отчество в таких случаях часто опускали. Действительно, хадисовед начала XI в. Абу ‛Али б. Шаз̣ан, упоминаемый обычно под этим именем, оказался не сыном Шазана, а его потомком в шестом поколении. Звали его не Ахмад, а Хасан. Нашего Ибн Шазана помогает отличить от родственников и однофамильцев его титул «шейх ул-‛амид». Амидом Балха при сельджукиде Чагры бек Дауде, то есть в середине XI в. был Абу ‛Алӣ Ахмад б. Шāз̣āн. [30] Везирский титул шейх уд-‛амид был достаточно редким и весьма почётным в XI в. В ХII в. в связи с наступившей тогда девальвацией титулов, он стал просто почётным прозванием, входящим в титулатуру сановника наряду с его основным званием. Подобное употребление этого титула встречается, например, на бронзовой хорасанской чернильнице ХII в., принадлежавшей некоему мушрифу, где в общей сложности перечислено пять пышных титулов. [31] Сановник Абу ‛Али б. Шāз̣āн упоминается в источниках много раз, но только в связи с биографией знаменитого везира XI в. Низам ул-мулка. Его собственное имя «Ахмад» упоминается только в одном источнике, а отчество «б. Мухаммад» только на кувшине. В центре исламской культуры находится мусульманская община, поэтому биографические словари и хроники, сообщая много сведений о заурядных факихах, почти ничего не рассказывают о царях и их сановниках, за исключением таких выдающихся как Низам ул-мулк.

Абу ‛Али Ахмад б. Шāз̣āн был начальником молодого Хасана Туси, будущего Низам ул-мулка. По одним рассказам, он перед смертью в начале 60-х годов XI в. передал Хасану свой пост, а по другим он время от времени говорил подчинённому: «Ты разжирел, Хасан», — и отнимал у него всё имущество, так что

(163/164)

Хасан в конце концов сбежал от Ибн Шāз̣āна в Мерв. Может быть, только этот мало достоверный канцелярский анекдот сохранил в истории имя Ибн Шāз̣āна. Впрочем, у Бейхаки упоминается об аресте некоего Абу ‛Алӣ Шāдāна Тусӣ («ибн» по-персидски заменяется изафетом) вместе с группой других чиновников в Герате в 1039 г. [32] Их арестовал Мас‛уд Газневӣ за переход на сторону сельджуков. Возможно, что именно Абу ‛Али Тусӣ и преуспел потом на службе у сельджуков. В таком случае он — земляк Низам ул-мулка.

Факт отождествления владельца кувшина с балхским везиром важен ещё в одном отношении: именно Балх был центром производства серебряных изделий. Известно, что там существовал специальный квартал серебреников со своей мечетью, о чем упоминает Бейхаки и более поздние источники. [33] Рудную базу обеспечивал знаменитый на весь Средний Восток пянджширский рудник, который иногда называли балхской серебряной горой. Большая группа серебряных сосудов с характерным фоном надписей заполненным стилизованной виноградной лозой и очень сходными надписями и узорами могла бы быть приписана балхско-тохаристанскому производственному центру.

Благопожелательные надписи даны глубокой врезкой на тулове этого кувшина. Их почерк похож на почерк надписей чернью на других сосудах этой группы. Надписи сложнее обычных:

«С благоденствием, и благословением, и счастьем. Подлинность величия и хорошее предзнаменование, и счастье, и могущество, и радость».

Очень похожие по стилю надписи имеются на прямоугольном серебряном подносе (№ 150), который был сопоставлен с кувшином ещё Я.И. Смирновым. Здесь, однако, другой фон в медальонах и другой набор пожеланий: «баракат ва давлат», так что производственный центр мог быть и другим, но дата обоих изделий, конечно, должна быть близка. Форма подноса и медальоны с фигурами птиц предвосхищают особенности хоро-

(164/165)

шо известных бронзовых хорасанских и мавераннахрских сосудов ХII-ХIII вв. Впрочем, между этим подносом и более поздними сосудами есть заметные различия в форме и в декоре.

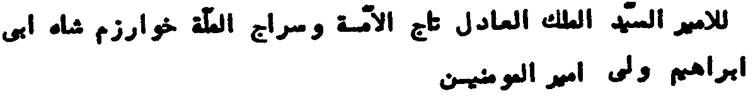

Поднос принадлежал, как сообщает надпись, некоему государю:

Кто этот человек? В.Г. Тизенгаузен и М. ван Бершем не нашли такого хорезмшаха. Ван Бершем предположил даже, что хорезмшах здесь не титул, а имя: Хорезмшах сын Ибрахима. Но в надписи ясно видно Аби (в род. падеже) Ибрахим. Кроме того, и ван Бершем признаёт, что титулы царские. Кунья входила в официальный титул хорезмшахов X-XI вв. и их часто называют в источниках не по имени, а по кунье, чего не делают по отношению к поздним хорезмшахам. Куньи их: Абу Абдаллах, Абу Али, Абу л-‛Аббас, Абу Сайд, Абу л-Фаварис, но не Абу Ибрахим. Правда, между Абу Сайдой Алтунташем и Абу л-Фаварисом Шах-меликом в 1034-1041 гг. было два хорезмшаха, куньи которых мы не знаем: Харун б. Алтунташ и Исмаил б. Алтунташ. Сын газневидского наместника с титулом хорезмшахa Алтунташа Харун попытался стать независимым, но был убит агентами Мас‛уда Газневи после провозглашения независимости. Его брат Исмаил победил заговорщиков и продержался у власти шесть лет. Газневидский хронист Бейхаки называет его мальчиком, который любит только развлечения, и приводит его прозвище хандан — смеющийся, хохотун. [34] В других источниках его кунья также не упоминается. Титулатура в надписи на блюде соответствует той, которая была принята в первой половине XI в.: Амир ас-сеййид малик ал-‛адль Хуваризм шах — титул, засвидетельствованный в надписи 1011 г. Абу л-‛Аббаса Мамуна из Ургенча. Царь Гузганана в конце X в. прозывался «амир ас-сеййид малик ал-‛адль мавла амир ул-муминин». [35] В XI в. появляются и другие титулы со словами «амир улмуминин», что и засвидетельствовано на блюде. Двойной титул с «умма» и «милла» первым получил, как сообщает Бируни, бунд Рустам б. ‛Али в конце X в. [36] Позже его титул усложняется. В XI в. титулы царей

(165/166)

стали пышнее, появляются тройные титулы, да и двойные без давла почти не встречаются. В сельджукское время титулатура была уже совсем другая (Кутб ад-дин Мухаммед, Джалал ад-дин Атсыз и т.д.).

Итак, остаётся предположить, что блюдо хорезмшаха изготовлено для одного из сыновей Алтунташа, правивших в 1034-1041 гг. Эта дата лишь на одно-два десятилетия расходится с датой кувшина Ибн Шазана.

Очевидно уже в первой половине XI в. в газневидских владениях появляются существенные особенности декора хорасанских бронзовых изделий ХII-ХIII вв. Связи с формами и декором изделий IX-X вв. менее отчетливы, чем с более поздними. Это заставляет видеть в начале XI в. какой-то рубеж в развитии искусства.

Сельджуки наследуют не только газневидскую администрацию, но и газневидское художественное ремесло. Среди бронзовых изделий, по традиции относимых к ХII в., весьма вероятно, имеются более ранние образцы и в поисках их должны помочь серебряные сосуды XI в.

Однако налицо и связи с более ранними вещами. Так, найденный в 1959 г. в той же деревне Малая Аникова кувшин, относящийся к балхской группе, имеет такие же каннелюры, как и кувшин IX в. из Лионского музея (№ 65) и разделку бордюра самаррского типа, которую я отмечал на саманидских вещах и на их, видимо, венгерских репликах. В ХII-ХIII вв. этот мотив появится в декоре известной Вильгортской чаши, которую И.А. Орбели справедливо, как мне представляется, считал киликийской, [37] и на сходных с ней вещах, сочетающих западные, византийские и иранские черты. [38] Надпись на ручке аниковского кувшина:

«ешь и запивай на здоровье» — это вариант надписи, которая встречается на самаркандской керамике X в. и на металлических ложках: «ешь на здоровье». [39] Такая ложка, в частностиа, найдена в кладе серебра из Рея, принадлежавшем Ралфу Харари. [40] Клад этот, в котором М. Диманд ошибочно заподозрил подделки, [41] содержит буидские вещи конца X — начала XI в. и вещи со спиральным фоном, но ни одной вещи балхского круга в этом обширном кладе нет. Поэтому группу изде-

(166/167)

лий со спиральным орнаментом можно отнести к более западным районам (Хорасан или Джибал). Между группами есть и другие различия: около половины балхских вещей сделаны для именитых заказчиков, все вещи другой группы сделаны на любого потребителя.

Балхскую группу мы знаем только по вещам XI в., тогда как более западная группа, появившаяся в XI в. (к этому времени относится чаша со стихами и сценой пира), переходит в ХII в. Так, на кувшине (№ 316) более поздний почерк и растительный декор, как и надпись, оставлен резервом на фоне из спиралей, заполненных чернью. Около изображений — клетчатый фон уже знакомый нам по чаше балхской группы. С ХII в. такой фон появится на рейской керамике, также около фигур зверей, а в ХIV в. он будет преобладать на иранских бронзовых изделиях. [42] На этом кувшине появляется сочетание растительных узоров резервом и разделанного спиралями фона, характерного для коранов ХII в. и для кашанской люстровой керамики рубежа ХII-ХIII вв. Серебро опережает керамику, но не украшения рукописей, что может быть существенно для понимания «иерархии» искусств.

При изучении вещей X в. рассмотрим круг подражаний иранским серебряным изделиям. В прикамской группе находим только одно блюдо из Рублёва с признаками иранских изделий XI в. [43] Зато влияние вещей из более западного центра доходит до Средиземноморья. Вильгортская чаша украшена растительным орнаментом, оставленным резервом на фоне с чернеными спиралями.

Не останавливаясь подробно на вильгортской чаше и аналогичных ей сосудах, обратим внимание на группу серебряных изделий с сочетанием византийских, иранских и западноевропейских признаков. Это прежде всего трирский ларец, который А.А. Спицын справедливо определил как сирийское изделие ХIII в. [44] Надо только добавить, что этот ларец — изделие мастеров не мусульманской, а крестоносной Сирии, привнесших в его декор европейские короны сфинксов, которые несколько изменили характер узора. Хорасан привнес сюда розетки из фигур зайцев и многое другое. К этой группе относится и ларец-реликварий св. Станислава, хранящийся в Вавеле в Кракове. [45] византийские и романские элементы декора, так же

(167/168)

как и искажённая арабская надпись с растительным узором и черневыми спиралями, восходят к ХII в., но сложные контуры, подобные очертаниям его застёжек с сидящими фигурами мусульман, появляются на Переднем Востоке только после монгольского завоевания. Как показали Г. Бухталь и К. Вейтцманн, в сирийских владениях крестоносцев вплоть до конца ХIII в. миниатюристы копировали более ранние византийские образцы. [46] На поздних миниатюрах из Акры в орнаменте рамок использовались восточные мотивы, в том числе, и сидящие фигуры, подобные тем, которые есть на застёжках ларца. [47] Так что едва ли застёжки были добавлены к ларцу много позднее его изготовления. По многим деталям (трактовка головы, гривы, лап льва, а также дракона, отчасти сфинкса и т.д.) к ларцу примыкает загадочное блюдо с лютнистом (№ 93), а по некоторым из этих и по другим признакам ему близка чаша, найденная на Украине, [48] на которую мне любезно указал В.П. Даркевич. В этом третьем изделии иранских черт уже нет совсем.

В целом степень ориентализации этих предметов резко колеблется, а восточные элементы входят в декор, как прямые цитаты почти без переработки.

Иранские (прежде всего, хорасанские) мастера и представители мусульманской интеллигенции начали играть заметную роль в северном Ираке, в Сирии и в Румийском султанате уже в конце ХII — начале ХIII в. Эмиграция после монгольского завоевания ещё более усилила их влияние в мусульманских странах Средиземноморья, которое в ослабленном виде отразилось в искусстве христианских государств Сирии и Малой Азии и уже опосредствованно сказалось в какой-то мере даже на развитии западноевропейского сереброделья (изделия юго-западной Франции и Англии около 1200 г.).

В самом Хорасане серебряные сосуды изготовляли и в XII в., однако, у нас есть только один памятник (блюдо № 151), декор и стиль надписи которого очень близки xopaсанским бронзовым изделиям. [49] М. ван Бершем считал, что надпись на блюде, выполненная насхом, относится к концу ХII в., но теперь уже известно много образцов раннего насха, что говорит о распространенности его в течение всего ХII в. Блюдо принадлежало «благороднейшей Хатун, госпоже, (славе?) жен-

(168/169)

щин дочери ‛Изз ад-дина Унара». Из трёх Унаров, упоминаемых в источниках, один, сирийский, имел лакаб Муин ад-дин, а не ‛Изз ад-дин, другой был казнён в 90-х годах XI в. иранскими сельджуками, третий, наиболее подходящий, упоминается в 1120 гг., как полководец султана Санджара во время похода на Газни. [50] Фон надписи настолько забит растительным узором, оставленным резервом, что для сколько-нибудь сложного рисунка чернью просто не осталось места.

В результате исследования серебряных сосудов XI-XII вв. мы получили относительно систематизированные материалы по предистории и началу так называемого сельджукского периода в искусстве Ирана, периода, оставившего люстровую керамику Рея и Катана и знаменитые хорасанские бронзовые изделия. Наметилось также ещё одно связующее звено между искусством Хорасана и Средиземноморья.

[1] M. van Berchem. Inscriptions mobilières arabes en Russie, — JA, X serie, t. XIV, 1909.

[2] ОАК за 1909-1910 гг. СПб., 1913, стр. 226-228.

[3] Б.И. Маршак. Согдийское серебро. М., 1971, т. 43.

[4] А.Т. Тагирджанов. Рудаки. Жизнь и творчество. История изучения. Л., 1968, стр. 148, 235. (О.Г. Большаков). Город в конце VIII — начале ХIII в., — в кн. A.М. Беленицкий, И.Б. Бентович, О.Г. Большаков. Средневековый город Средней Азии. Л., 1973, стр. 332; В.В. Бартольд. Туркестан. Соч., т. I, стр. 289.

[5] О стихе см. W.B. Henning. A Pahlavi Poem, — BSOAS, XIII, 1950 и другие его работы, а также: S. Snaked, Speciments of Middle Persian Verse. W.B. Henning Memorial Volume. London, 1970; A. Tafazzoli. Anderz ī Wehzād Farrox Peroz containing a Pahlavi poem in praise of wisdom, — «Irān-Shināsi», II, No. 2, Tehran, 1971.

[6] SPA, VI, pl. 1343; S. Flury. La mosquée de Nayin, — Sr, II, 1921; его же статья с тем же названием: Sr, XI, 1930. Много других памятников X в.

[7] W. Hauser, Ch.K. Wilkinson. The Museums Excavations at Nishapur, — EMMA,

1942, XXXVII, No. 4, fig. 45 (самый

(169/170)

ранний в Иране образец — IX в.); Каталог чехословацкой выставки Великая Моравия. Л., 1971, кат. № 27.

[8] Gy. Laszlo. Contribution à l’archéologie de l’époque des migrations, — AE, 1964, I sz., vol. 91, p. 185.

[9] И. Дивнеш. Искусство эпохи «обретения родины» (X в.) — в кн. «1000 сокровища венгерского искусства за 1000 лет», М., 1971.

[10] См. например: J. Hampel. Alterthümer des frühen Mittelaltere in Ungarn, Bd. I-III, Braunschweig, 1905, Bd. III, Taf. 338, 360, 400, 403.

[11] B. Gray. A Seljuk Hoard from Persia, — «The British Museum quarterly», X-XIII, N 3, 1939, pl. XXXII, a.

[12] G. Wiet. L’exposition persane de 1931, Le Caire, 1933, P. 18-21; SPA, VI, pl. 1345-1346.

[13] См. Нäгш вä негар, 1958, № 5. Ранее такой же нун в надписи ал-Махди из Хиджаза: A. Grohmann. Arabische Paläographie, Teil 2, Wien, 1971, abb. 78 (776/7).[14] M. Dimand. A review of Sasanian and Islamic Metal-work in «A Survey of Persian Art», — AI, VIII, p. 1-2, 1941, p. 208.

[15] А.Т. Тагирджанов, ук. соч., стр. 168, 191-210 (Ибн ал-Асир, т. VIII, стр. 66).

[16] B.Wellesz. An Early Al-Sufi Manuscript in the Bodleian Library in Oxford. A Study in Islamic Constellation Images, — АО, III, fig. 9, 27.

[17] А. Василиев, Т. Силяновска-Новикова, Н. Труфешов, И. Лобанова. Каменна пластика. София, 1973, табл. 19-21. Аннотация 27, 28, стр. 33-34; D. Talbot Rice. Iranian Elemente in Byzantine Art, — ТИК, табл. XCI.

[18] R. Ettinghausen. Arab Painting. Geneva, 1962, p. 55-56, 61-66; его же. The Flowering of Seljuq Art, — «Metropolitan Museum Journal», 3, 1970; O. Grabar. The Visual Arts, 1050-1350. The Cambridge History of Iran, v. V, Cambridge, 1968.

[19] G. Wiet. Soieries persanes. Caire, 1947, P. 179-180.

[20] (Б.И. Маршак, К.М. Скалон). Перещепинский клад. Л., 1972.

[21] G. Wiet. L’exposition persane de 1931. Le Caire, 1933, p. 21.

(170/171)

[22] О.Г. Большаков. Арабские надписи на поливной керамике Средней Азии IX-XII вв., — ЭВ, ХII, 1958, табл. VIII а.

[23] B. Kühnel. Die Kunst Persiens unter den Buiden, — ZDMG, Bd. 106, N.F. Bd. 31, 1956, abb. 13 (керамика).

[24] Museo nazionale d’arte orientale. Schede 2. Ceramica irachene del IX-X secolo. Roma, 1968, Cat. No. 190.

[25] Islamio Art in Egypt, 969-1517. Catalogue of exhibition. Cairo, April 1969, No. 273, Pl. 49; B. Wellesz, op. cit., fig. 8; R. Ettinghausen. Painting of the Fatimid Period, A Reconstruction, — AI, IX, fig. 23.

[26] И.И. Умняков. Рабат-и-Малик, — «В.В. Бартодьду. Туркестанские друзья, ученики и почитатели». Ташкент, 1927, рис. 3.

[27] R. Ettinghausen. Manuscript Illumination. SPA, V, pl. 930 B. Сходные фоны на фатимидской люстровой керамике XI-ХII вв.

[28] G. Wiet. Un tissu musulman du Nord de la Perse, RAA, t. X, No. 4, Paris, 1936, p. 178; его же. Soieries persanes, p. 43; его же. L’exposition, p. 21.

[29] Орнаменты «цао цзинь» в Дуньхуане. Пекин, 1955 (на кит.яз.), табл. 9 (суй), табл. 14 (тан).

[30] Об Абу ‘Али Ахмаде б. Шāзāне см. H.Bowen. Nizām al-Mulk, — Encyclopedia of Islam, v. III, 1936, p. 932. (по данным Wasāyā Nizām al-Mulk). Родословная Абу Али ал-Хасана ибн Шазана имеется в истории ал-Джауза (сообщение O.Г. Большакова).

[31] E. Baer. An Islamic Inkwell in the Metropolitan Museum of Art. «Islamic Art in the Metropolitan Museum of Art». Ed. by H. Ettinghausen, 1972, fig. 1-5 (колл. Кофлер, Люцерн).

[32] Абу-л-фазл Бейхаки. История Мас‘уда 1030-1041. Перевод, вступительная статья и примечания А.К. Арендса. Ташкент, 1962, стр. 521-522.

[33] Там же, стр. 152.

[34] Там же, стр. 419, 443, 526, 603-608.

[35] В.А. Крачковская. Эволюция куфического письма в Средней Азии, — ЭВ, III, 1949, стр. 15-16, рис. 15. Титул эмира Гузганана см. в посвящении Худад-ал-Алам.

(171/172)

[36] Абу Рейхан Бируни. Памятники минувших поколений. Перевод и примечания М.А. Салье. Избр. соч., т. 1, Ташкент, 1957, стр. 148-149.

[37] И.А. Орбели. Киликийская серебряная чана конца ХII в. Памятники эпохи Руставели. Л., 1988. Ср. В.П. Даркевич. Путями средневековых мастеров. М., 1972, стр. 85-57.

[38] A.B. Банк. Византийское искусство в собраниях Советского Союза. Л.-М., 1966, табл. 213-214; стр. 20, 315.

[39] О.Г. Большаков. Арабские надписи на поливной керамике Средней Азии IX-ХII вв., — ЭВ, ХV, 1968, стр. 85-47. Пользуюсь случаем принести мою благодарность В.Ю. Лещенко, предоставившему мне фотографию этого кувшина.

[40] SРА, pl. 1353 С. О кладе см. р. 2501-2508, fig. 829, Pl. 1349-1352.

[41] M. Dimand. A Review..., p. 211-212.

[42] А.А. Иванов. О принципах датировки медных и бронзовых изделий Ирана ХV-ХVI вв., — ТГЭ, X, Л., 1961, стр. 243-244.

[43] Схематический рисунок этого хранящегося в Нижне-Тагильском музее блюда см., — МИА 58, 1957, табл.

[44] А.А. Спицын. К вопросу о Монамаховой шапке, — ЗОРСА, VIII, вып. I, СПб., 1906, стр. 184, рис. 72-74.

[45] M. Walieki red. Sztuka Polska przedrománska i roman ska do schyllu XIII wiely. Warasawa, 1971, стр. 299, 712, табл. 1029-1032. Дана библиография.

[46] Н. Buchtal. Miniature Painting in the Latin Kingdom of Jerusalem. Oxford, 1937; K. Veitzmann. Studies in classical and Byzantine Manuscript Illumination. Chicago, 1971, p. 314-354.

[47] H. Buchtal, op.cit., pl. 83, p.85-87. Рукопись: London, add. 15268, Iv, «Вселенская история», 1280-е годы.

[48] ДП, вып. VI, Киев, 1907, табл. ХХVI, № 401, окрестности м. Ржищева Киевского уезда.

[49] Г.А. Фёдоров-Давыдов издал чашу ГИМ’а, которую он отнёс к ХII в. Это явно провинциальная работа, но её дата колеблется в пределах XI-ХII вв. См. Г.А. Фёдоров-Давыдов. Серебряная миска с арабской надписью из собрания Гос. исто-

(172/173)

рического музея, — «Нумизматика и эпиграфика», II, М., 1960.

[50] См. Ибн ал-Асир, т. Х, индекс: Унар ал-амир.

|