Л.Р. КызласовО шаманизме древнейших тюрков.// СА. 1990. №3. С. 261-264.

Проблема происхождения шаманизма народов Сибири, этапы развития и становления этой религиозной системы активно обсуждаются в научной литературе [1-4]. Считается, что истоки шаманизма теряются в глубине веков, восходя к эпохе бронзы или даже неолита (ср. [5, с. 240, 255-258]). Наиболее ранние сведения о профессиональном шаманизме у южносибирских народов (древних тюрков-тугю и древних хакасов) относятся к VI-VIII вв. Об этом сообщает в описании путешествия византийского посла Зимарха к кагану тюрок-тугю на Алтай в 568 г. известный историк Менандр Протектор: «Некоторые люди из этого племени (тюрок-тугю. — Л.К.), о которых уверяли, будто они имели способность отгонять несчастья, пришед к Зимарху, взяли вещи, которые римляне везли с собой, склали их вместе; потом развели огонь сучьями дерева Ливана (кедра. — Л.К.), шептали на скифском языке какие-то варварские слова и в то же время звонили в колокол и ударяли в тимпан (бубен. — Л.К.) над поклажею. Они несли вокруг ливановую ветвь, которая трещала от огня; между тем, приходя в исступление и произнося угрозы, казалось, они изгоняли лукавых духов. Им приписывали силу отгонять их и освобождать людей от зла. Отвратив, как они полагали, все несчастья, они провели самого Зимарха через пламя, и этим, казалось, они и самих себя очищали» [6, с. 376].

Китайская хроника Синь-Таншу (XI в.) в сообщении о древних хакасах VII-VIII вв. рассказывает: «Жертву духам приносят в поле. Для жертвоприношений нет определённого времени. Шаманов называют гань (кам)» [7, с. 353] Так впервые в письменных источниках появилось, в китайской транскрипции, тюркоязычное наименование шамана — «кам» («хам» — современное хакасское) Без сомнения, тюркоязычные племена и народности Саяно-Алтайского нагорья в качестве официальной религии имели в VI-VIII вв. развитой профессиональный шаманизм. Это позволяет предполагать, что древние тюркоязычные народности Южной Сибири исповедовали шаманизм и в более раннее время [8] Такое мнение подтверждается широко распространёнными в Хакасско-Минусинской котловине наскальными воспроизведениями шаманистских празднеств, совершавшихся в таштыкскую эпоху (I в. до н.э. — V в. н.э.) [9, рис. 302] Они посвящены культу плодородия всех производящих сил природы, молениям об охотничьей и военной добыче, борьбе со злыми силами природы и болезнями, сражениям со злыми духами и чужеродными шаманами и т.п.

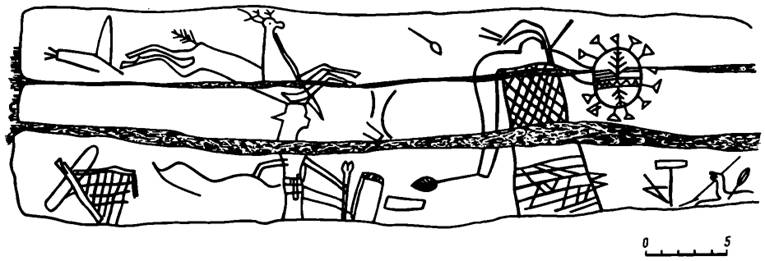

Одной из замечательных таштыкских писаниц, к сожалению, сильно пострадавшей от времени и людей, является многоярусная и многофигурная писаница, выгравированная на скальных плоскостях вдоль северного берега оз. Тус-кöл, расположенного к востоку от д. Солёноозерной. Рассмотрим лишь два её участка, особенно ярко иллюстрирующие таштыкский шаманизм.

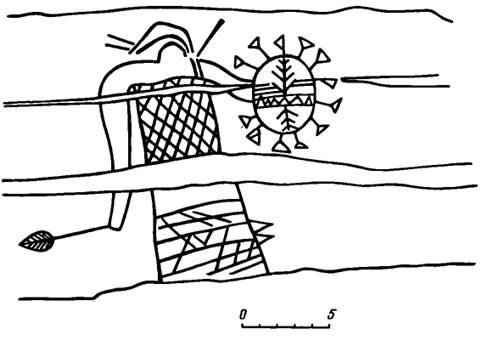

I. Сцена войны шамана с антропоморфными и зооморфными духами. Сохранность фигур из-за омытости песчаника дождевыми водами и расщеплённости мерзлотными трещинами плохая (рис. 1) Лучше всего сохранилась могучая фигура шамана-воителя, стоящая развёрнуто, грудью на зрителя, с бубном в левой руке и со стреловидной колотушкой в правой. Голова обозначена коротким приострённым кверху выступом, прикрытым не то пышной прядью волос, не то уплощённым сверху шлемом (рис. 2) Три острия, «воткнувшиеся» сзади в волосы (2) и в левое плечо (1), может быть, обозначают поразившие шамана дротики. Шаман-воин, руки и плечи которого обнажены, одет в металлический панцирь на лямках, прикрывающий грудь от подмышек до пояса. Ниже он одет, очевидно, в набедренник, который также, возможно, усилен защитными пластинами (рис. 2).

Известно, что шаманы сибирских народов в старину нередко исполняли роль |

Рис. 2. Древнейшее изображение шамана,

|

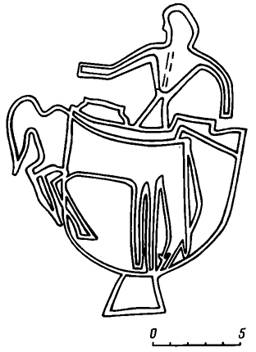

Рис. 3. Писаница на оз. Тус-кöл. Сцена закладки в котёл целой туши принесённого в жертву священного жеребёнка.(Открыть Рис. 3 в новом окне) |

поддоне, с подпрямоугольными ручками, следовательно, вероятно, бронзовый в натуре. За котлом стоит мужчина в приталенном кафтане, фигура которого развёрнута в фас, а голова повёрнута влево в профиль. Левой рукой человек как бы держится за край котла, а правой закладывает в котёл целую тушу забитого животного. Это жеребёнок, передняя часть туши которого с опущенной головой заложена в котёл и, очевидно, подвешена на каком-то крючке за холку. Задняя нога и хвост находятся ещё за пределами котла. Конечно, рисунок сделан довольно условно (стенка котла как бы перерезает заднюю ногу и туловище жеребенка), но смысл всей сцены вполне ясен. Жертвоприношение молодого коня, приготовление и поедание целой туши его характерно для большинства шаманистских празднеств и молений общественного характера. Жертвоприношение небу, горе, посвящение животного-изыха, свадьбы, похороны, поминки и т.п. — всё это требовало жертв и культовых трапез. Особенно присуще это было тюркоязычным народам Южной Сибири [2, с. 145; 3, с. 74, 169, 171, 172, 185, 199, 204, 220, 245] У шорцев, например, как пишут этнографы, для камлания верховному божеству Ульгеню приносили в жертву «жеребёнка, намеченного ещё заранее (иногда до его рождения) самим Ульгенем. Масть его должна быть особой для каждого рода... В день принесения в жертву жеребёнку не должно быть больше 7 лет, лучше всего, если он трёхлетний. Называется он „чабага”. На нём никто не должен ездить, даже без седла, на него нельзя надевать узду, он не может общаться с кобылой, за всем этим следят очень строго, и не только его хозяин, но все члены рода, он считается общим. На нём не должно быть ни одного пятнышка, вся масть должна быть ровной... Перед камланьем приводят жеребца, к его ногам привязывают арканы, подвешивают животное к четырём столбам головой вниз и душат так, чтобы не пролилось ни одной капли крови... Считается, что жертвенный конь — сын Ульгеня, называется он „кочиган”. После камланья мясо варят тут же в казанах и едят. Это тоже входит в обряд приобщения к священному животному» [14, с. 86-88].

В алтайском эпосе есть описания, ещё более сходные с таштыкским обрядом, о котором идёт речь: «Ещё двух зим, двух вёсен не прошло, а сколько жирных коней закололи, в больших медных котлах сварили, сколько песен спели, сколько свадеб сыграли — не сосчитать» [15, с. 208, 209] И далее: «В котлах лошади, быки и бараны, дикие козлы и олени целыми тушами варятся» [15, с. 266].

Таковы весьма ценные данные, которые получает историческая наука при изучении только некоторых аспектов отдельных сцен замечательных наскаль-

ных рисунков древних тюркоязычных обитателей Хакасско-Минусинской котловины.

Список литературы. ^

1. Токарев С.А. Ранние формы религии и их развитие. М.: Наука, 1964.

2. Токарев С.А. Религии в истории народов мира. М.: Наука, 1964.

3. Алексеев Н.А. Ранние формы религии тюркоязычных народов Сибири. Новосибирск: Наука, 1980.

4. Михайлов Т.М. Из истории бурятского шаманизма с древнейших времён до XVIII в. Новосибирск: Наука, 1980.

5. Кызласов Л.Р. Древнейшая Хакасия. М.: Изд-во МГУ, 1986.

6. Византийские историки / Пер. с греч. Спиридона Дестуниса. СПб., 1861.

7. Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. 1. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950.

8. Кызласов Л.Р. К истории шаманских верований на Алтае // КСИИМК. 1949. Вып. 29.

9. Appelgren-Kivalo H. Alt-altaische Kunstdenkmäler. Helsinki, 1931.

10. Иванов С.В. Элементы защитного доспеха в шаманской одежде народов Западной и Южной Сибири // Этнография народов Алтая и Западной Сибири. Новосибирск: Наука, 1978.

11. Иванов С.В. Материалы по изобразительному искусству народов Сибири XIX — начала XX в. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954.

12. Киселёв С.В. Древняя история Южной Сибири. М.: Изд-во АН СССР, 1951.

13. Филиппова Т.М. О древних самодийско-тюркских контактах // Сибирский диалектологический сборник. Новосибирск: Наука, 1980.

14. Хлопина И.Д. Из мифологии и традиционных религиозных верований шорцев // Этнография народов Алтая и Западной Сибири. Новосибирск: Наука, 1978.

15. Танзаган — отец алтайцев. М.: Худ. лит., 1978.