Л.А. ЕвтюховаАрхеологические памятники енисейских кыргызов (хакасов).// Абакан, 1948. 109 с.

Часть II. Поселения, быт и занятия кыргызов. [ 2 ] Земледелие.

В кыргызскую эпоху в минусинской котловине происходит коренное изменение в области земледельческой техники.

Мотыжное земледелие сменяется плужным. Обработка земли производится деревянными сохами с железными сошниками или при помощи плугов.

По сравнению с предыдущими эпохами увеличивается площадь посевов. О возделываемых культурах китайские летописи сообщают нам, что хакасы «сеют просо, ячмень, пшеницу и гималайский ячмень. Муку мелют ручными мельницами, хлеб сеют в третьей, а убирают в девятой луне» (апрель и октябрь). [1]

Увеличение посевов вызвало необходимость размола большего количества зерна и, поэтому в кыргызскую эпоху, кроме зернотёрок, появляются парные ручные вращающиеся жернова, увеличившие производительность труда в 5-6 раз. Увеличившийся объём земледельческих работ требовал и большей затраты человеческих сил. Летопись Тан-шу, описывая путь китайского посольства к «хакасам», говорит о том, что «по восточную сторону моря (оз. Косогол) пришли к Мума, где кочуют три дулгаские аймака: Дубо, Милигэ, Эчжи. Князья их называются Гегинь... Хакасы ловят их и употребляют в работу». [2]

Вполне возможно, что труд этих рабов применялся и в земледелии.

В степных районах, обладающих недостаточной влажностью почвы, устраивалась сеть оросительных каналов, известных в минусинской котловине ещё в тагарскую эпоху.

Только недавно мне удалось ознакомиться с рукописной работой местного инженера-мелиоратора В. И. Фёдорова, написавшего в 1945 году очерк древней мелиорации минусинской котловины. Кроме, к сожалению, неполного описания мест расположения древних оросительных сооружений, им даётся ряд интересных наблюдений, сделанных при их обследовании.

На карте находок земледельческих орудий, составленной В. И. Фёдоровым по материалам В. П. Левашевой, нанесены места расположения древних оросительных каналов.

В результате этого получается интересное наблюдение, что основная масса каналов распределяется на левобережье Енисея и Абакана и совпадает с районами недостаточного и неустойчивого увлажнения. Особенно много остатков древних оросительных каналов до сих пор прослеживается в долинах рек Уйбата, Аскыза, Камышты, Табата, Еси, Беллыка, Тубы. Кроме того, известны древние каналы, берущие начало от рек Бея, Монок, Ерба, Тёя, Сон, Биджа, Кокса, Толчея, Бюря, Кара-сук и от ключей: Камызяк, Кутень-Булук и др.

В. И. Фёдоровым зарегистрированы следующие каналы:

Канал в ул. Марков по правую сторону р. Уйбата, в полугоре напротив мельницы колхоза «Коминтерн».

Канал в четырёх километрах от дер. Сон, на землях колхоза им. Сталина, Боградского района. Он проходит через Чортово озеро, огибает гору, на высоте трёх метров от подошвы, затем заходит в луговую часть, снова огибает возвышение против Тахтараковых озерков и, наконец, уходит в степь.

Кроме В. И. Фёдорова, регистрацией оросительных сооружений, попутно со своей основной работой по почвенным исследованиям, занимались А. Н. Стасевич и В. К. Жигалов.

Ими зарегистрированы следующие каналы:

1) На правом берегу реки Беи [3] возле улуса Самрин. 2) К северу от этого улуса, на левом берегу реки, канал, орошавший прежде площадь десятин в 50.

На реке Уйбат: [4] 1) На нижнем течении р. Уйбат. 2) На широкой полосе вокруг возвышенности Кирбы. 3) Из сухого Уйбата, параллельно Абакану. 4) К западу от Кирбы, на Уйбате, канал, отходящий от места, где в древности была сооружена плотина.

Уйбатская степь: [5] 1) Р. Уйбат, близ улуса Окунева. Дальше канал направляется на север на 30 км в Уйбатскую степь.

Аскызский район [6] — Канал на протяжении 10 километров. Древние земледельцы с большим искусством и точностью проводили оросительные сооружения.

В. И. Фёдоров отмечает, что приёмы планового расположения древних каналов в зависимости от рельефа местности довольно разнообразны. Так, иногда каналы далеко отводились от русла реки, огибали прилегающую к реке орошаемую площадь и снова подходили к реке, сбрасывая в неё излишки своей воды. Иногда канал берёт начало от притока реки, орошает нужную площадь и впадает в реку.

При сложном рельефе устраивалась более густая сеть. Основной канал проводился на далёкое расстояние (до 50 км), с очень малым строго выдержанным уклоном, а от него отводились другие, меньшие, на более близкие пониженные участки с большим уклоном. Выдержанные уклоны, особенно в косогорных частях, колеблющиеся от 0.0004 до 0.0001, как правило, резко увеличиваются при выходе из косогорной части на верхнюю террасу, предназначенную для орошения. На отдельных участках встречаются следы проведённых больших ирригационных скальных работ в виде остатков искусственных каменных плотин, водостоков, каменных лотков и подпоров на утёсах. Д. Клеменц [7] овершенно прав, отмечая, что для подобного рода сложных сооружений требовалось большое количество рабочих рук и что система орошения минусинских полей являлась результатом коллективной планомерной работы.

О высоком искусстве, правильности и точности работы древних мелиораторов можно судить по тому факту, что трассы старых каналов зачастую используются в настоящее время при орошении современных колхозных полей. Именно этот факт заставляет современных исследователей-археологов особенно внимательно отнестись к изучению и составлению как можно скорее подробной карты расположения древних оросительных каналов минусинской котловины, так как в связи с широким размахом колхозного строительства древние каналы используются, перестраиваются, а иногда запахиваются и совершенно исчезают с лица земли.

Орудия для обработки земли в кыргызскую эпоху приобретают большое разнообразие.

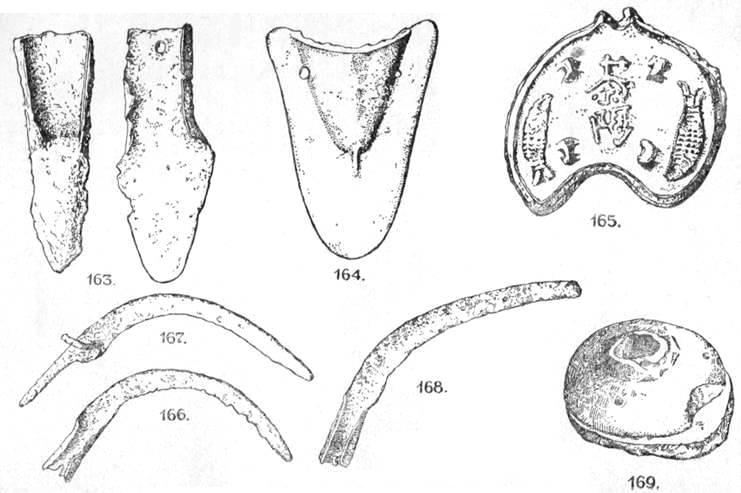

Железные сошники (из случайных находок) встречаются во всех земледельческих районах минусинской котловины. В основном они все втульчатые, вернее — с закраинами для прикрепления к сохе. Форма лопатки различна: встречаются узкие длинные и короткие широкие овальной и подтреугольной формы с продольной гранью по тыльной стороне. В коллекциях Минусинского и Государственного Исторического музеев имеются хорошие коллекции разнообразных типов сошников [8] (рис. 163).

Иногда встречаются железные оковки треугольной формы для деревянных сох. Такого рода оковка опубликована В. П. Левашевой. [9] Интересно отметить, что этого рода оковки повторяют очертания лемехов от китайских плугов. Лемехи и отвалы китайских плугов также сравнительно часто встречаются в описываемых местах. Лемехи обычно железные, крупные, массивные в форме закруглённого конуса с большим отверстием — втулкой для насада на деревянную часть плуга (рассоху). Вдоль этой втулки идёт режущая часть в виде широкой плоскости, заострённой на конце. Режущая плоскость имеет на боках небольшие выемки — перехваты (рис. 164).

Отвалы китайских плугов обычно бывают чугунные литые, массивные, округлой формы в виде зерна чечевицы с выемкой на боку (рис. 165). Для скрепления с деревянной частью сохи на отвалах имеется до 4-х петель. На некоторых отвалах встречаются китайские иероглифы или изображения. Так, на отвале, хранящемся в Гос. Историческом музее, имеется изображение двух рыб. Китайские учёные, принимавшие участие в организации выставки китайского искусства в Москве, определили, что этот отвал относится к Танскому времени. Они указали, что изображение рыб является символом доброго пожелания, удачи. Таким образом, употребление китайских лемехов и отвалов на территории минусинской котловины следует относить именно к кыргызскому времени.

Железные серпы, употреблявшиеся кыргызскими земледельцами, в основном делятся на две группы: втульчатые и черешковые. Серпы |

||||||||

|

I. Серпы черешковые. 1. р. Бея — 5 шт. 2. р. Тёя — 2 „ 3. Казанцево — 2 „ 4. Белоярское — 3 „ 5. Жерлык — 1 „ 6. Кальи — 2 „ 7. Самодуровка — 1 „ 8. Кривая — 1 „ 9. Табат — 1 „ 10. Бейское — 2 „ 11. Шунеры — 2 „ |

II. Серпы втульчатые. 1. р. Тёя — 1 шт. 2. Бейское — 1 „ 3. Аёшино — 1 „ 4. Ключи — 2 „ 5. Самодуровка — 1 „ 6. В. Коя — 1 „ 7. Колмаково — 1 „ 8. Кривая — 1 „ 9. Ключи —1 „ 10. Салба — 1 „ 11. Каменка — 1 „ |

|

12. Саянское — 1 шт. 13. Восточное — 1 „ 14. Изых — 2 „ 15. Сабинское — 2 „ 16. Бузуново — 1 „ 17. Игрыш — 1 „ 18. Салба — 1 „ 19. Анаш — 1 „ 20. Потрошилово — 1 „ 21. Минусин. р-н — 9 „ Всего 43 шт. |

12. Сабинское — 1 шт. 13. Верховья Уйбата — 1 „ 14. Минусинский р-н — 6 „ (из них 1 горбуша) Всего 20 шт.

|

|

III. Отвалы китайских плугов. 1. Кавказское — 1 шт. 2. Табат — 2 „ 3. Глядень — 1 „ 4. Ус — 1 „ 5. Тагашет — 1 „ 6. Копёны — 1 „ 7. Самоlуровка — 1 „ 8. Минусин. р-н — 15 „

|

IV. Лемехи китайских плугов. 1. Табат — 1 шт. Минусин. р-н — 3 „

V. Железные оковки деревянных сох. 1. Кавказское — 1 шт. 2. Б. Иня — 1 „ 3. Пойлова — 1 „ 4. Казанцево — 1 „ |

[1] Иакинф Бичурин. Собр. свед., ч. 1, стр. 444.

[2] Там же, ч. 1, стр. 4-48.

[3] Стасевич А. Н. Почвенные исследования в Минусинском уезде Енисейской губернии 1911 г. — Труды почвенно-ботанической экспедиции по исследованию колонизационных районов.

[4] Там же.

[5] Жигалов В. К. Экспедиция по Азиатской России, ч. 1, почвенные исследования 1909 г., в. 3.

[6] Обзор естественно-исторических условий в хозяйстве. Приложение к экскизному проекту 1932 г. Орошение левобережных приабаканских степей.

[7] Д. Клеменц. Древности Минусинского музея. Томск. 1886, стр. 45.

[8] Коллекция Минусинского музея описана Д. Клеменцом в его книге —Древности Минусинского музея, Томск, 1886 г., стр. 150 и В. П. Левашевой — Из далёкого прошлого южной части Красноярского края. Красноярск, 1939 г., табл. XII.

[9] В. П. Левашева. Из далёкого прошлого..., таб. XII, рис. 3.

[10] В. П. Левашева. Из далёкого прошлого..., табл. XII, рис. 6.

[11] По материалам Минусинского и Гос. Исторического музеев.