Л.А. ЕвтюховаАрхеологические памятники енисейских кыргызов (хакасов).// Абакан, 1948. 109 с.

Часть I. Курганы и клады енисейских кыргызов. Второй тип погребений 5. Копёнский Чаа-тас.

Среди кыргызских могильников минусинской котловины Копёнский Чаа-тас занимает особое место. Будучи наиболее крупным по своим размерам, он особенно полно раскрывает перед нами особенности быта богатой кыргызской знати, резко отличавшейся пышностью своей повседневной жизни от рядовых соплеменников.

В 1939 и 1940 гг. на Копёнском Чаа-тасе мной вскрыты курганы кыргызской знати, в которых совершенно ограбленные в древности могильные ямы хотя и оказались пустыми, но тайники возле могил, являющиеся специфической особенностью погребального обряда крупных кыргызских курганов,[33] ускользнув от грабителей, дали богатейший материал для изучения быта знати и степного искусства енисейских кыргызов.

Находки, сделанные на Уйбатском Чаа-тасе, говорят о том, что в некоторых его курганах были похоронены представители древнехакасской кыргызской знати, но их неизмеримо превосходят погребения Копёнского Чаа-таса как по своему богатству, так и по качеству художественных ценностей.

Вполне возможно, что Копёнский Чаа-тас был кладбищем знатного рода, народа «Ач» — одной из ветвей кыргызов, населявшей степи Хакассии от Июсов до Уйбата. Главное место в нём занимают каменные курганы до 20-30 м диаметром, сооружение которых потребовало участия большого количества рабочих рук м. б. дружины или рабов.

Копёнский Чаа-тас расположен в 5 км к ЮЗ от с. Копёны, Боградского района Хакассии, на возвышенности, носящей название «Солонцы» (план, рис. 32). Здесь насчитывается до 40 курганов различных размеров. К ним примыкают мелкие холмики. Всё пространство между курганами покрыто рытвинами и камнями, следами грабительских раскопок многих расположенных здесь бескурганных могил. Курганные насыпи сложены из обломков плитняка девонского песчаника. Они имеют округлую или овальную форму от 3-х до 4-х, до 25-30 метров в диаметре; высота не превышает 2,5 м.

Поверхность курганов основательно взрыта грабителями. Иногда грабительские ямы очень велики, и, повидимому, полностью разрушили погребения. Почти на всех насыпях (исключение составляют раскопанные курганы №№ 2 и 8) были установлены вертикальные каменные стелы, все одинаково — узкими гранями на СВ и ЮЗ. Там, где стелы сохранились в достаточном количестве, они расположены на курганах по вписанному четырёхугольнику. Из всех курганов Чаа-таса заметно выделялись расположенные в крайней юго-западной цепочке; они являются самыми крупными — диаметром до 30 м. Шесть из них сгруппированы тремя парами так, что северная пола одного сливалась с южной другого. В 35-40 м к ЮЗ от этих курганов, против их середины, в степи стоят каменные стелы. Для одной из таких стел против кургана № 1 было использовано изваяние с человеческой личиной в нижней части, высеченное ещё в карасукское время.

В 1939-40 гг. на Чаа-тасе были раскопаны шесть самых больших курганов (№№ 1, 2, 6, 7, 8, 10), они образовали основную западную цепочку курганов Чаа-тас. Один курган среднего размера (№ 5) был исследован в восточной цепочке, два небольших кургана (№№ 3 и 4) во второй с СВ и один (№ 9) к СВ от кургана № 6 следуюшей за ним параллельной цепочке. Размеры курганов следующие:

В тех случаях, когда под насыпью кургана была расположена одна могильная яма, форма кургана округлая, но если под курганом находились две или три ямы, то его насыпь продолговатой подчетырёхугольной формы.

В кургане № 1, к западу от западной стороны квадрата, образованного вертикальными плитами, выдвинуты вперёд две плиты, как бы отмечавшие вход на курган. Против этих плит насыпь имела выс-

Рис. 32. План Чаа-таса у с. Копёны.туп, как бы «крыльцо» кургана. Такой же выступ, но без вертикальных камней, имеется и у кургана № 2. Мне кажется, что в этой конструктивной особенности курганов можно усмотреть старую, идущую ещё из таштыкской эпохи традицию. В больших родовых усыпальницах таштыкской знати Уйбатского Чаа-таса С.В. Киселёвым в 1936-38 гг. были обнаружены выступающие к западу входы в могильные ямы, иногда по краям отмеченные небольшими врытыми в землю плитами.

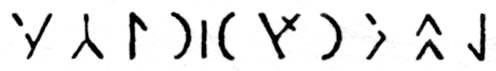

На одном из камней кургана № 7 вырезана тамга в виде омеги (ω), а на угловом (СЗ) камне кургана № 10 обнаружена вырезанная надпись на орхоно-енисейском алфавите. При сооружении кургана № 9 в качестве одной из стел было использовано карасукское каменное изваяние, к сожалению, в настоящее время его верх отбит и сохранилась только нижняя часть человеческой личины.

Могильные ямы во всех курганах квадратной или подквадратной формы; их размеры в больших курганах крупнее.[34]

Почти все могильные ямы были вырублены в скале склона, на котором расположен могильник. Под насыпью курганов залегает небольшой слой погребённой почвы (от 35 до 75 см), а под ним дальше идёт скала с горизонтальным расположением пластов, что облегчало в своё время разработку могильных ям. Сверху ямы покрывались бревенчатым накатом, а иногда сверху застилались берёстой.

Внутренняя конструкция могильных ям обычная для кыргызских могил I-III групп нашей классификации. Вдоль стенок ямы обставлялись вертикальными столбиками. Могильные ямы шестого кургана оказались сильно обожжёнными, обгорели и околостенные столбики. Сожжение погребального сооружения встречалось в каменных курганах Уйбатского Чаа-таса в Теси. Все могилы Копёнского Чаа-таса были ограблены. Погребения в могилах совершались по обряду трупосожжения, т.к. почти во всех курганах найдены жжёные кости человека. В кургане № 9 наряду со жжёными костями найден человеческий череп и плечевая кость. Кости человека найдены также в могилах курганов №№ 1, 3, 4, 5, 6. Человеческие кости в то же время были найдены в камнях насыпи почти каждого кургана (кроме №№ 7 и 8).

По всей вероятности основное погребение было совершено по образу трупосожжения, но, кроме того, в насыпи были захоронены вводные погребения, а в могилы иногда клались какие-то люди, м.б., рабы или слуги, сопровождавшие покойника. Среди камней насыпей всех курганов были найдены кости барана, коровы и лошади. Наибольшее количество находок — кости барана. В могильных ямах были найдены кости тех же самых животных, а в могиле № 2 шестого кургана кроме того найдена кость собаки. Находки собаки в могилах кочевников Алтая известны по раскопкам в Курайской степи, где в кургане № 1 третьей группы вместе с лошадью в могилу была положена собака.[35] Возможно, что в копёнском шестом кургане была положена собака, но этот курган, как и все другие, сильно пострадал от нашествия грабителей.

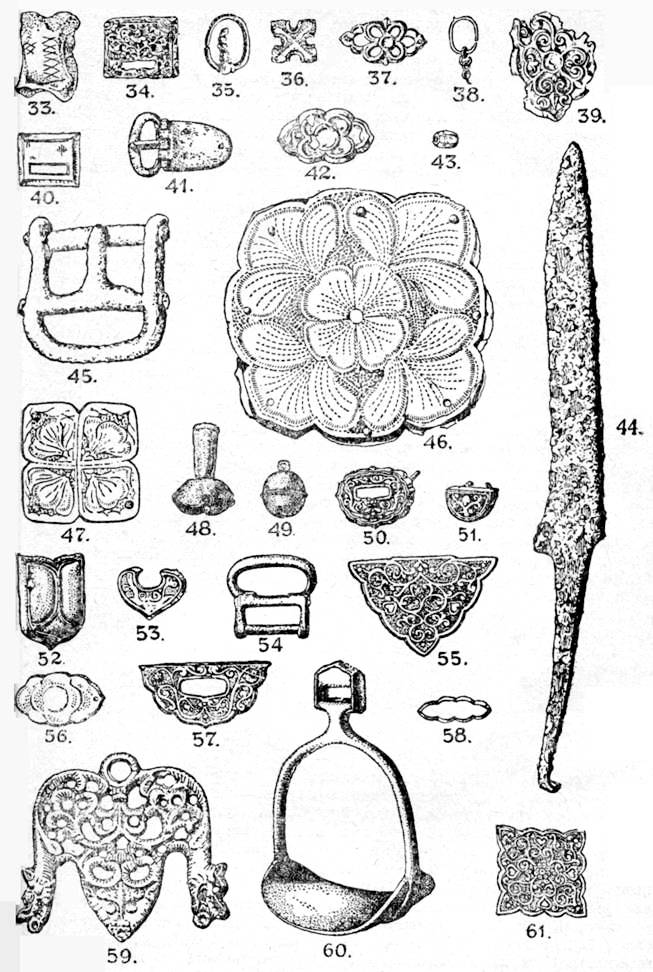

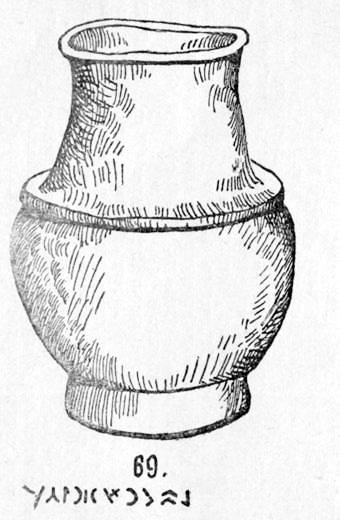

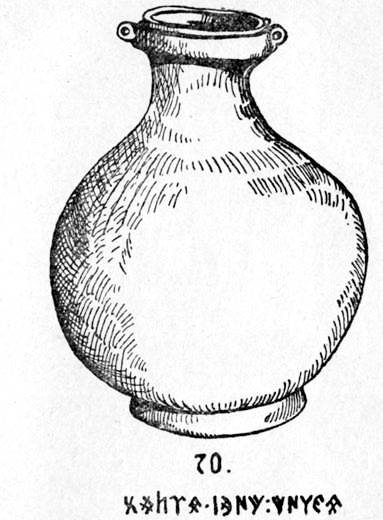

Посуда копёнских курганов обычная для кыргызских погребений. Во всех курганах или в выкиде грабительского хода, или в насыпи среди камней, или в могильных ямах были найдены обломки одной или двух кыргызских ваз, разбитых грабителями. В кургане № 7 одна ваза, судя по обломкам, была очень большого размера. Кроме того почти во всех курганах найдены обломки грубых сосудов, лепленных от руки.[36] В насыпи около второй могилы кургана № 1 был найден астрагал овцы с нацарапанными на нём счётными знаками в виде 2-х рядов косых крестов, разграниченных двумя продольными чертами (рис. 33). Подобные игровые астрагалы на Чаа-тасе встречены впервые, но их много в таштыкских усыпальницах на Уйбате. При раскопках кыргызского поселения у с. Малые Копёны, расположенного вблизи Копёнского Чаа-таса, нами был найден астрагал коровы тоже со счётными знаками и три игральных астрагала барака с просверленными дырочками (рис. 159 и 162). В центре кургана № 2, около могильной ямы, найдена массивная золотая бляха от пояса, украшенная ажурным растительным узором[37] (рис. 34). Её орнамент сходен с орнаментом блях тюхтятского клада (рис. 130). В грабительском ходе собраны обломки дерева, покрытого красным китайским лаком. Возможно, это остатки от седла. Рядом с могилой были открыты два тайника, скрывавшие ценнейшие памятники. Описание тайников и находок в них мы даём ниже.

В кургане № 4 найдена массивная бронзовая пряжка, характерная для VII-VIII вв. своей, формой, особенно язычком, сильно напоминающая серебряную пряжку поясного набора из Курайской степи Алтая (Тадила, курган № 1).[38]

В кургане № 5 при раскопках насыпи были сделаны интересные находки. На выкиде из третьего погребения найдена слегка оплавленная в огне золотая серьга с привеской в виде грозди винограда (рис. 35). Подобные серьги обычны для погребений VII-VIII вв.[39]. Затем в камнях насыпи, к востоку от первого и второго погребений, найдена бронзовая пластинка — часть рельефного изображения всадника. Сохранилась только часть груди и передние ноги коня и сапог в стремени. Как выяснилось впоследствии, после раскопок кургана № 6, эта находка является частью рельефной фигуры всадника из сцены охоты, украшавшей переднюю луку седла. Подробное описание этих рельефов будет приведено ниже, при описании находок в тайниках шестого кургана. На дне южной могильной ямы найдены две нашивные бляшки в виде крестиков из бронзы, покрытых золотым листком (рис. 36). В сев. яме шестого кургана найден обрывок золотого листка, золотая ажурная нашивная бляшка в виде цветка (рис. 37) и маленькая тонкая золотая серьга (рис. 38). В одной из ямок на территории кургана 2 при исследовании почвы был найден небольшой грубо сделанный горшочек и другой с углями. Две других ямки оказались тайниками, скрывшими от грабителей замеча-

Рис. 33—61. Копёнский Чаа-тас.тельные произведения древне-художественного ремесла. Их описание включено в специальный раздел этой работы. Седьмой курган, как и все другие, был разграблен. Вещи, в нём найденные, были собраны в насыпи, грабительском ходу и в самой могильной яме. Несколько предметов одинаковы с находками из шестого кургана: во-первых, это обломок медного стремени с широкой лопаткой верхней петли, которая несколько больше по размеру, чем из 6-го кургана, и аналогична серии находок железных стремян VII-VIII вв. из Уйбатского и Капчальского Чаа-тасов, а также с Алтая. Во-вторых, половина массивной бронзовой литой подвесной бляхи с боковой лопастью, на которой изображена морда хищника, и в-третьих, часть рельефной бронзовой пластинки из сцены охоты от украшений седла, изображающая «горы, поросшие лесом». Описание всех предметов этого типа будет дано ниже.

Кроме того в кургане № 7 была найдена обломанная золотая пластинчатая бляха с растительным узором, обычным для кыргызской орнаментики (рис. 39) и золотая гладкая наременная четырёхугольная бляшка с узким отверстием, обычной формы блях поясных наборов из кочевнических погребений VII-VIII вв. (рис. 40). Бронзовая поясная пряжка также относится к этому кругу памятников (рис. 41). Сюда же относится и часть костяной накладки от лука, железный нож, часть дужки железного стремени, кольцо от удил и железная массивная пряжка от подпруги (рис. 45).

В кургане № 9 интересны находки золотой наременной овальной бляшки (на медной подкладке), напоминающей схематическое изображение цветка (рис. 42). Она аналогична бронзовой бляшке из тайника шестого кургана. Бляшки, украшенные схемой цветка, находят себе ближайшую аналогию в уздечном наборе из могилы Наинте-Суме в Северной Монголии. Эта могила со скелетами человека и двух коней датируется шёлковой сасанидско-китайской тканью VI-VII вв.[40]

Сердоликовая шестигранная бусина (рис. 43), подобная ей, найдена нами при раскопках кыргызского поселения у с. Малые Копёны. Таким образом получает своё определение во времени этот тип памятников, до сих пор не встречавшийся в инвентарях кыргызских погребений. Здесь же найден большой железный нож (длиной в 26 см, рис. 44).

В кургане № 10, кроме позвонка крупной рыбы, со следами обработки, ничего не найдено.

Переходим к рассмотрению находок Копёнского Чаа-таса, сделанных в тайниках курганов № 2 и № 6. Тайники.

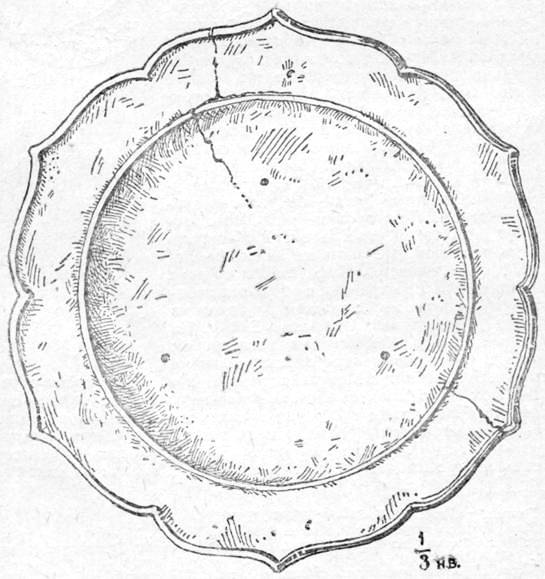

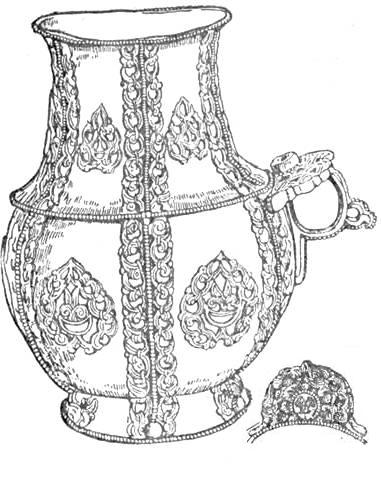

В кургане № 2, в 30 см к западу от средины западной стенки могильной ямы, в погребённой почве открыто квадратное углубление 30х30 см и глубиной до 25 см. Углубление было покрыто небольшой плиткой, вдавленной тяжестью камней насыпи. На дне тайника стояло серебряное позолоченное блюдо, сильно покоробленное огнём, и на нём четыре золотых сосуда. Два из них были гладкие и два покрыты сложным узором. Только один не был повреждён, остальные были помяты тяжестью насыпи. Их описание мы выделим особо.

Второй тайник обнаружен в углу, образуемом западной стенкой грабительского хода и южной стенкой могильной ямы, всего в 15 см от них. Это также небольшое в 30х30 углубление. В западной его части лежала согнутая пополам золотая тарелка, украшенная тонким гравированным орнаментом. К тарелке прижат истлевший узелок из тонкой кошмы, в котором были завязаны бронзовые пластинки и различные наременные украшения, повидимому, от сожжённой вместе с покойником сбруи и пояса.

Несомненно, к одному набору принадлежат шесть больших и пять мелких пластинчатых блях, двойных, склёпанных узорчатыми гвоздиками (рис. 46 и 47). Между ними сохранились остатки обгорелой кожи, на которую они были нашиты. Бляхи украшены тонким чеканным узором в виде лепестков цветка. На одном китайском золотом блюде орнамент составлен из цветов, очень близких описываемым.[41] Здесь уместно отметить, что до сих пор в уздечных и седельных наборах хакасы любят гравировку в виде цветов. К конскому же убору принадлежат и 23 ворворки от кистей (рис. 48). Их трубки заканчиваются изящными расширениями в виде розетки. Вероятно, и 13 крупных бубенчиков украшали сожжённую сбрую (рис. 49). Рассматривая весь набор в целом, мы найдём в нём много общего с наборами VII-IX вв. из таких могильников, как Салтовский, Балта и Чми.[42]

Иного характера массивные бронзовые бляхи. Четыре из них овальные, с выгнутыми краями. Они украшены ажурным растительным орнаментом, окружающим отверстие (рис. 50). К ним же принадлежат полукруглая бляшка (рис. 51), наконечник пояса (рис. 52), сердцевидная бляшка (рис. 53), большая концевая обойма ремня и тонкая наременная обойма. Это остатки поясного набора, передняя часть которого всегда украшалась бляшками с отверстиями (к ним привязывали ремни для сабли, мешочек с трутом и огнива), а спинная часть — сердцевидными или полулунными бляхами. Сюда же, возможно, относится и массивная литая пряжка, язычок которой, вероятно, был сделан из железа (рис. 54). По своей форме эти пряжки также весьма характерны для кочевников VII-IX вв.

Третью группу составляют пластинчатые бляхи, покрытые тонким растительным узором. Из них пять квадратных и две треугольных одинаковым образом выгнуты, как будто набивались на твёрдый выступ (рис. 55 и 61).

Все они имели подкладки, с которыми соединялись фигурными заклёпками, причём на подкладке имеются те же прорезы, что и на бляхах.

Повидимому, они набивались на нечто тонкое — берёсту, кожу, войлок. По орнаменту и выделке к ним не принадлежит пластинка с продолговатым отверстием (рис. 57). Такие бронзовые и костяные пластинки на берестяных колчанах служили отделкой петель для ремней. Наконец, особую группу составляют тонкие и длинные бронзовые пластинки с отверстиями для гвоздиков.

Три узкие медные пластинки украшены рельефными звёздочками. Все они имеют следы двух перегибов, что указывает на набивку их на гранчатый предмет. Такие же перегибы имеются и у найденных там же трёх широких обойм из тонкого листа бронзы.[43]

Особую группу составляют золотые наременные бляшки. Так как их орнаментация очень близка по своей тематике к украшениям сосудов, они будут описаны ниже. Кроме того, в узелке вместе с описанными предметами найдены сильно оплавившиеся в огне обломки медного блюда.

На второй тайник кургана № 2 очень похожи оба тайника, найденные в центральной части кургана № 6. В обоих оказались главным образом принадлежности конской сбруи.

Первый из них, расположенный под СВ стороной центральной части кургана, также содержал узелок из войлока со сбруйными украшениями. Среди них отметим уздечный набор из бронзовых бляшек довольно грубого литья.

Бляшки укреплялись на ремне тремя или четырьмя расклёпанными шпеньками; 18 из них овальные, украшены схематическим изображением цветка (рис. 56); 13 — имеют подтреугольную форму, их орнамент беспредметен. Сюда же следует отнести узкую удлинённую бляшку (рис. 58), небольшую пряжечку и ряд мелких концевых обойм. Бляшки, украшенные схемой цветка, находят себе ближайшую аналогию в уздечном наборе из могилы под круглой каменной насыпью при Керексуре около Наинтэ-Суме, в Сев. Монголии. Эта могила со скелетами человека и двух коней, как уже говорилось выше, датируется шёлковой сасанидско-китайской тканью VI-VII вв.[44]

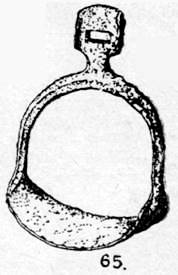

Ещё одну группу предметов составляют принадлежности седельного набора: пара крупных концевых наременных обойм, крупные бронзовые пряжки и 13 подвесных блях, украшавших седельную шлейку (рис. 59). Это массивные бронзовые литые щитки с тремя лопастями и петлёй для подвешивания, украшенные растительным ажуром. На средней лопасти изображена кошачья морда; такие морды в искусстве Саяно-Алтая известны ещё в деревянной резьбе гунно-сарматской эпохи. Затем они распространяются в орнаментации бронзового литья позднейшего времени вплоть до VIII-IX вв. На боковых лопастях изображены морды хищников, совпадающих с аналогичными изображениями на минусинских бронзах тагарского времени (1 тыс. до нашей эры), что имеет большое значение для установления происхождения звериной орнаментации кыргызского искусства. К седельному же набору относятся и две пары стремян, одна железная, другая литая из бронзы (рис. 60); по форме они обычны для VI-IX вв.

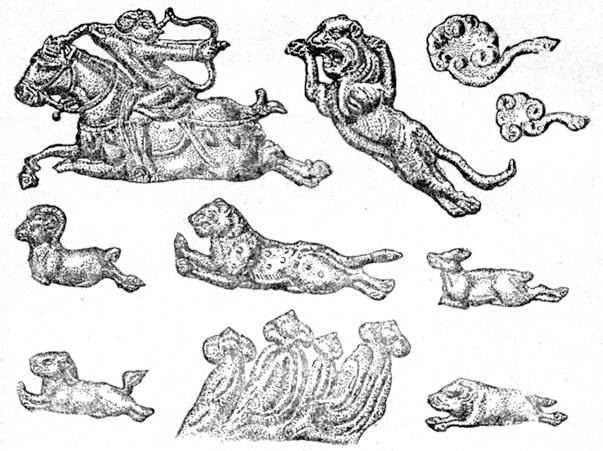

Совершенно особую серию предметов составляют найденные в том же узелке первого тайника штампованные бронзовые рельефные изображения различных зверей, двух скачущих всадников (одно из них сломано) и др. Так как эти рельефы имеют большое значение для истории древне-кыргызской культуры, мы рассмотрим их особо. Здесь же только отметим наременные бронзовые овальные бляшки, выполненные той же техникой, что и рельефы.

Второй тайник кургана № 6 расположен на одной линии с первым, но в ЮЗ стороне. Он более сложен. В его овальной ямке (40х35 см) на дно была положена продолговатая каменная плитка 20х25 см. На этой плитке насыпаны густым слоем пережжённые кости человека. Среди них собраны обрывки золотых листков, обломок золотой оплавившейся серьги (рис. 62), обломки оплавившегося золотого браслета с расширяющимися концами (рис. 63), золотая пу- |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Тайник № 1 | Тайник № 2 | |||

| Набор скачущих налево | Набор скачущих направо | Набор скачущих налево | Набор скачущих направо | |

| 1. Всадник | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 2. Тигр с поднятыми лапами, большой | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 3. То же, малый | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 4. Кабан | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 5. Лань | 1 | 1 | 1 | — |

| 6. Снежный барс | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 7. Горный козёл | 1 | 1 | 1 | — |

| 8. Собака | 1 | 1 | 1 | — |

| 9. Облака | 1 | — | — | 1 |

| 10. Горы | 1 | — | 1 | большая из 2-х |

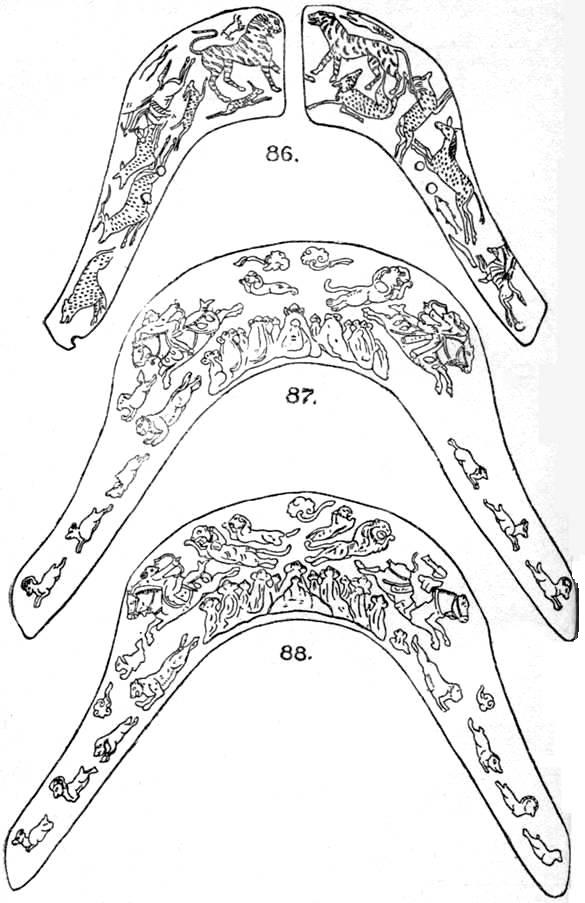

Довольно трудно решить вопрос о том, где были размещены все эти рельефы. Наиболее вероятным, мне кажется, что они размещались на передней луке высокого седла. Это предположение основывается, во-первых, на примере известных костяных накладок от седла из Кудыргэ, украшенных гравированными изображениями почти тех же персонажей сцены охоты, что и наши[67] (рис. 86). Во-вторых, полукруглый изгиб, приданный рельефу, изображающему горы, подчинён тому месту, где он был укреплён и повторяет его линию. Этот изгиб как раз соответствует изгибу передней луки деревянного седла. Уцелевшие заклёпки, которыми прикреплялись рельефы, говорят за то, что материал, на котором они были размещены, не превышал 0,4 см в толщину. Эта могла быть костяная накладка или кожа, прибитая к деревянной части передней луки. На основе высказанного предположения на прилагаемой реконструкции размещены копёнские, рельефы (рис. 87 и 88).

Для изучения быта наши рельефы представляют совершенно исключительный материал. На изображениях всадника чеканом нанесены даже мелкие детали снаряжения и костюма. Всадник без головного убора. Его длинные волосы развеваются по ветру. Их сдерживает затянутая сзади узлом повязка. Полудлинный кафтан перетянут поясом. Сапоги мягкие, без каблуков. С правого бока висит колчан, расширяющийся книзу. Лук сложный, в виде буквы «м». Конь степной, широкогрудый, с подстриженной гривой и завязанным в узел хвостом. На нём полная седельная сбруя; седло твёрдое с невысокой передней лукой, под седлом обшитый бархатом чепрак. На подхвостном и нагрудном ремнях навешаны кисти; стремена широкие, дугообразные; уздечка плетёная с поводом и чумбуром. Ясно видны не только круглые бляхи на пересечении ремней уздечки, но даже эсовидные псалии от удил. Сзади седла развеваются по обеим сторонам ремни, как и на изображении с кубка Мессершмидта. Впервые перед

Рис. 86. Алтай. Кудыргэ. Рис. 87—88. Копёнский Чаа-тас.

нами предстаёт целиком в костюме, с оружием и на полностью снаряжённом коке всадник степей VII-VIII вв.

Не менее велико и культурно-историческое значение рассматриваемых рельефов.

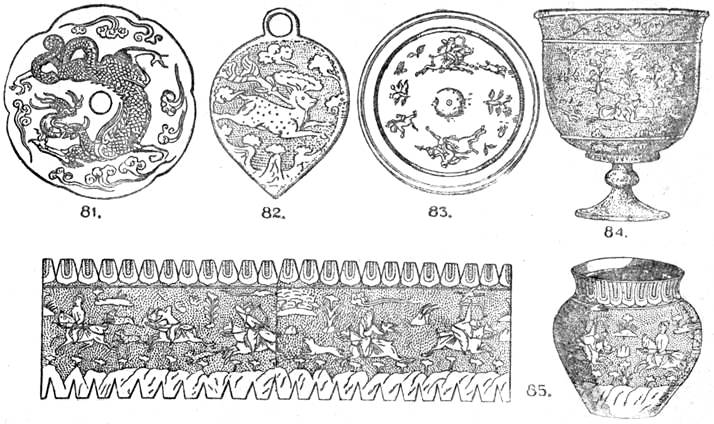

При описании обломка фигуры всадника в кургане № 5 нами уже вспоминались изображения на сасанидских блюдах. Эта параллель укрепилась после находок рельефов в тайниках шестого кургана.

На сасанидских блюдах мы встречаемся с теми же персонажами, что на рельефах.[68]

Кабан, горный козёл,[69] снежный барс,[70] лани[71] являются излюбленными зверями для охоты сасанидских царей. Только лев заменён у нас разъярённым тигром. Однако самая сцена нападения хищника со спины и выстрел всадника из лука назад также достаточно распространена в орнаментации сасанидских блюд.[72] Вообще же сравнение копёнских сцен и изображений на блюдах позволяет заключить, что и в том и в другом случае мы имеем дело с изображением одной и той же сцены охоты. Только размеры блюд не позволяли развернуть одну группу персонажей — или преследование, или борьбу со львом.

Если бы мы стали продолжать сравнение отдельных деталей в изображении сбруи, в уборке коня (например узел хвоста) и т.д., мы бы, несомненно, обнаружили ещё некоторые параллели с сасанидскими. Однако на этом сближения и окончатся. При всей сюжетной близости сасанидские изображения резко отличаются от копёнских. Они представляют собой пример иератического направления в искусстве, призванного прославить могущество сасанидского царя, всегда изображаемого в установленной иконографии. И это касается не только изображений на серебряной посуде, но ещё большей степени царских наскальных рельефов Сасанидского Ирана. Даже такие произведения, как рельефы эпохи Хозроя II и Так-и-Бостане, где несомненно стремление к жанру, остаются скованными требованиями репрезантивности придворного искусства.

Совершенно иначе обстоит дело с копёнскими рельефами. Это необычайно живые изображения, которые передают с большой силой реализма подмеченные тонким наблюдателем-художником проявления внутреннего состояния изображаемого. Сошлёмся на рельеф вепря, который не только удирает от всадника, но, вобрав голову в плечи и закинув морду, ревёт от ужаса. А сколько реализма в экспрессивной фигуре всадника, с какой изощрённой наблюдательностью, чуждой схематизма, переданы и его поворот и общее неудержимое стремление вперёд.

Здесь самостоятельная, «внеиранская» переработка охотничьей сцены. В этом убеждает и наличие в составе композиции, наряду с иранскими, также и китайских элементов, использование художником «третьей стороны». Китайского происхождения своеобразная схема облака. Особенность изображения главного тигра — подчёркнутая квадратность его головы — также заставляет вспомнить традиции китайского искусства.

В пользу той же самостоятельности говорит и наличие местных элементов композиции. Изображения гор на наших рельефах не

находят себе параллели ни в орнаментике металла, ни в миниатюре Ирана и Китая. Зато среди находок около Минусинска можно указать сбруйную бляху с изображением оленя, мчащегося через горы, точно повторяющие грибообразные вершины рельефов (рис. 82).

О том же можно заключить, ставя вопрос о времени появления у населения Саяно-Алтайского нагорья изображений охоты, близких к сасанидским. Наши рельефы не являются первыми: на Алтае эта композиция решалась в более раннее время. Разумеем гравированные рисунки на паре костяных обкладок передней луки седла из могильника Кудыргэ на реке Чулышмане в Горно-Алтайске[73] (рис. 86). Могильник по пережиткам таштыкских форм может датироваться временем около VI в. На обкладках луки изображены сцены преследования зверей всадником, вооружённым луком. Наряду со зверями, нам уже знакомыми: тигром, горным козлом, ланью, встречающимся на сасанидском серебре зайцем — здесь имеются и чисто местные дополнения: лиса, олень, дикая лошадь, медведь и рыбы. Обращает на себя также внимание перемещение центра в картине. В наших и сасанидских композициях центральной фигурой является всадник — человек, в Кудыргэ — тигр, доминирующий над всей сценой. Здесь от всего дышит ещё большой первобытностью, которая по-своему ещё активнее перерабатывает охотничий сюжет.

Эта находка на Алтае перекидывает мост между нашими рельефами и многочисленными изображениями сцен охоты писаниц на приенисейских скалах.

Поэтому можно заключить, что изображение охоты, ещё в весьма ранее время, выработанное сасанидскими художниками-ювелирами (наиболее ранняя сцена — охоты царя Варахрана I (273-276 гг.), попав в степной мир, в частности к тюркоязычным племенам Саяно-Алтая, нашло благодарную почву для развития. При этом именно здесь стала возможной не только переработка основной сасанидской схемы, но и дополнение её мотивами взятыми из искусства Китая. Степное же искусство, наряду с непосредственными связями Дальнего Востока с Ираном, явилось одним из факторов быстрого распространения интересующей нас композиции на Дальний восток. Среди танских древностей Китая известно зеркало, украшенное изображением двух всадников. Один из них, вооружённый копьём, преследует тигра, полуобернувшегося на бегу, второй стреляет на скаку в убегающего кабана. Всадники очень похожи на копёнских, но особенно близок к нашим кабан (рис. 83). Аналогичные изображения украшают стенки серебряного китайского кубка той же эпохи. Всадник с луком в руках преследует ланей; кругом цветы, птицы и облака. Даже в Японии, в одном из монастырей хранится китайский серебряный сосуд 776 г., украшенный сценами охоты, очень близкими к копёнским.

Всадники с луками преследуют среди леса и гор вепря, ланей, горного козла и зайца; повторён тот же характерный выстрел назад (рис. 84).

Если сравнивать эти дальневосточные изображения с их западными аналогами, то ясно обнаруживается их большая близость к копёнским, а не к иранским. Они воспроизводят реалистическую живопись и непосредственность наших рельефов и совершенно лишены условностей торжественных композиций сасанидского серебра. Это позволяет предполагать, что культурное сближение Ирана и Китая

в поздне-сасанидскую и ранне-танскую эпоху, давно замеченное специалистами, происходило при деятельном участии степной культуры Азии. Нужно ещё подчеркнуть, что воздействие иранской композиции нашло в искусстве степных племён Азии подготовленную почву. Достаточно вспомнить парные золотые бляхи сибирской коллекции Эрмитажа с изображением охоты двух всадников на кабана.[74] Они относятся ещё к хунно-сарматскому времени. Следует принять во внимание и фигурки из амударьинского клада. Таким образом для наших композиций намечается очень древняя местная традиция.

[33] Такой же обряд погребения в могилах с тайниками известен и у алтайских тюрок VII-VIII в.в. Саяно-Алтайской экспедицией под руководством С.В. Киселёва в 1935 году вскрыто несколько таких курганов у с. Туяхта и в Курайской степи.

[34]

| Курган № 1 | 3x2,6 м |

| № 2 | 2,80х2,80 м |

| № 3 | 1,65 х 2,5 м |

| № 4 | 1,65x2,5 м |

| № 5 | 2x1,4 м |

| № 6 | 4,2x4,2 м |

| № 7 | 3,0 х 2,7 м |

| № 8 | 2x2 м |

| № 9 | 2,25x2,10 м |

| № 10 | 3,2x2 м |

[35] Л.А. Евтюхова и С.В. Киселёв. Отчёт о работах Саяно-Алтайской археологической экспедиции в 1935 г. Труды ГИМ, в. XVI, стр 97.

[36] Обломки этих сосудов найдены в курганах №№ 3, 4, 7 и 9.

[37] Цветы, совершенно аналогичные украшающим нашу бляшку, можно видеть на стенках фарфорового китайского кувшина эпохи Тан.

[38] Л.А. Евтюхова и С.В. Киселёв. Отчёт о раскопках Саяно-Алтайской экспедиции в 1935 г. Труды ГИМ, в. XVI, стр. 104, рис. 40 и табл. IV, рис. А.

[39] Хампел, ук. соч., т. II, 82, 84; III — 67, 28.

[40] Северная Монголия. Вып. II. Л. 1827, стр. 73-75, табл. IV, 9-20.

[41] Это блюдо уже упоминалось нами при описании инкрустированного стремени Уйбатского Чаа-таса.

[42] Труды XII Археол. съезда, т. 1, 1905 г., табл. XXII, рис. 91-95. Труды XIII Археол. съезда, 1911 г., рис. 131. Труды XV Археолог. съезда, 1914 г. и Материалы по археолог. Кавказа, т. VIII, табл. 66. Следует также отметить чередование кистей и бубенцов на ремнях сбруи ещё сасанидского времени (см. И. Орбели и К. Тревер. Сасанидский металл, Л., 1935, табл. XVII).

[43] Сходная обойма найдена в кладе около с. Терехина, б. Кузнецкого уезда, Томской губ., с вещами VII в. Архив ИИМК за 1909 г., дело № 75.

[44] Северная Монголия, вып. II. Л, 1927, стр. 73-75, табл. IV, 9-20. Узкая удлинённая бляшка (рис. 33) вполне аналогична бляшкам этого же времени, найденным нашей экспедицией в 1935 году на Алтае в кургане № 3, близ с. Туяхта, Онгудайского аймака, Горно-Алтайской АО.

[45] Хампел, ук. соч., т. II, 81-82; III. 66, 5, 6.

[46] Материалы по археологии России, вып. 34, таб. XI, рис. 37.

[47] В.П. Левашева. Из далёкого прошлого южной части Красноярского края, 1939 г., табл. XVI, 3.

[48] Труды XII Археологического съезда, т. 1, табл. XXII, рис. 92-95.

[49] Материалы по археологии Кавказа, т. VIII, табл. XVI, рис. 3 и 4.

[50] В. П. Левашева. Из далёкого прошлого..., табл. XV, рис. 30 и 33.

[51] То же, табл. XVI, рис. 25.

[52] Восточное серебро, № 110; Хампел, ук. cоч., т. III, табл. 318.

[53] Хранятся в Гос. Историческом Музее в Москве.

[54] Хранятся в Гос. Историческом Музее.

[55] П.М. Мелиоранский. Небольшая орхонская надпись на серебряной кринке Румяниевского музея (ЗВОРАО, т. XV, вып. 1, стр. 34). Его же два серебряных сосуда с енисейскими надписями (ЗВОРАО, т. XIV, вып. 1, стр. 4; С.В. Киселёв. Саяно-Алтайская археологическая экспедиция, 1935 г. Сов. археология, № 1.

[56] Изображение сосуда см. С.А. Теплоухов. Опыт классификации. Материалы по этнографии, т. IV, вып. 2, стр. 57, табл. 1, рис. 25.

[57] Восточное серебро, № 288. И. Орбели и К. Тревер. Сасанидский металл, табл. 40.

[58] Изв. Археологич. Комиссии, вып. 19, табл. VI, VIII и IX.

[59] М. П. Грязнов, Древние культуры Алтая, 1930 г., рис. 62.

[60] Восточное серебро, № 80, 102, 105, 111, 127. И. Орбели и К. Тревер. Сасанидский металл, табл. 28, 29, 33.

[61] История феникса в Китае очень длительная. В сложившемся виде с характерным хохолком мы видим его ещё на Ханьском рельефе. В танскую эпоху он очень распространён в орнаментации на различных вещах.

В Иране же мы встречаем совершенно такого же феникса в XIII в., когда искусство при Хулагидах испытало влияние Китая (ср. Б. Денике. Живопись Ирана. М. 1938 г., рис. 8). Нельзя не отметить, что такой знаток художественного ремесла Востока, каким был Я.И. Смирнов, считал замечательный золотой кубок сибирской коллекции Эрмитажа (Восточное серебро, № 24), на котором изображены птицы, очень близкие к нашим грифонам, «стоящим в связи с Китаем».

[62] Восточное серебро, № 113.

[63] Инв. № _450 из Потрошилова. Бронза.

[64] Восточное серебро, № 153.

[65] Восточное серебро, № 48.

[66] В.В. Радлов. Сибирские древности, т. 1, в. 2, приложения, стр. 27, т. III и IV.

[67] С. Руденко и А. Глухов. Могильник Кудыргэ на Алтае. Материалы по этнографии, т. III, вып. II, Л. 1927, табл.

[68] Восточное серебро, № 61, 53, 57. И. Орбели и К. Тревер, указ. соч., табл. 3, 4, 9.

[69] И. Орбели и К. Тревер, указ. соч., табл. 5, 13.

[70] Восточное серебро, № 380. И. Орбели и К. Тревер, указ. соч., табл. 7.

[71] Восточное серебро, № 59. И. Орбели и К. Тревер, указ. соч., табл. 11.

[72] Восточное серебро, № 61. И. Орбели и К. Тревер, указ. соч., табл. 3, 6, 13. (Последние две с изображением Шапура II (309-379) и Хозроя I (531-578).

[73] А. Глухов и С. Руденко. Могильник Кудыргэ на Алтае. (Материалы по этнографии, 1927 г., т. III, стр. 48-49).

[74] Н.И. Толстой и Н.П. Кондаков. Русские древности в памятниках искусства, вып. III, СПБ., 1890 г., рис. 69 и 70. Сюда же относится и статуэтка всадника с Алтая (рис. 49).