А.М. Беленицкий, Б.И. Маршак

А.М. Беленицкий, Б.И. Маршак

Черты мировоззрения согдийцев VII-VIII вв.

в искусстве Пенджикента.

Памяти Бенджамина Роуленда.

Отражение мировоззрения эпохи в памятниках искусства обычно изучается с точки зрения истории искусств, когда произведения живописи и скульптуры истолковываются с помощью письменных источников. Для домусульманской Средней Азии памятники искусства в связи со скудостью письменных источников сами приобретают решающее значение для исследования мировоззрения живших здесь народов.

Однако в большинстве случаев эти памятники характеризовали религиозные представления, причём чаще всего не специфически местные, а связанные с такой мировой религией, как буддизм. Были открыты и дворцы со скульптурным и живописным декором, но оставалось неясным, во-первых, насколько эти дворцы связаны с древневосточной, пережившей эллинизм традицией династийного искусства, а во-вторых, насколько в них отразились вкусы и воззрения широких кругов общества.

Памятником, который впервые познакомил нас с кругом интересов и представлений сравнительно широких слоёв местного городского населения, стал древний Пенджикент, самый восточный из городов самаркандского Согда, на городище которого вот уже тридцать лет ведутся археологические раскопки.

Сейчас раскопками вскрыто более четверти всей территории древнего города, и поэтому появилась возможность судить о той обстановке, в которой создавались произведения искусства. Пенджикент был столицей небольшого согдийского княжества, владетель которого Деваштич в начале VIII в. стал настолько влиятельным, что сделал попытку овладеть престолом государя всего Согда. Город, как показали археологические работы, возник в V в. и переживал свой расцвет на рубеже VII-VIII вв. В VIII в. город перенёс неоднократные нападения арабов и в 70-80-е годы этого века полностью опустел, чтобы позже возродиться уже на другой территории. Большинство стенных росписей Пенджикента относится к концу VII или началу VIII в., хотя некоторые из них датируются V-VI вв., а некоторые другие, возможно, относятся к началу второй трети VIII в.

Несмотря на свою небольшую площадь — около 13,5 га в пределах городской стены (без цитадели), Пенджикент был настоящим городом. Его территория была застроена кварталами двух- и трёхэтажных домов, вплотную примыкавших друг к другу. Вдоль узких улиц раскопаны тянувшиеся рядами торговые и ремесленные заведения. Сейчас открыто более ста многокомнатных жилищ, принадлежавших древним пенджикентцам. Около трети из них, т.е. почти все дома состоятельных горожан, а не только жилища аристократов, имеют парадные залы с росписями и скульптурой. Раскопки показали широкое распространение монументального искусства, которое трудно было даже предполагать: не только храмы (их в Пенджикенте два), не только недавно открытый дворец государя, но и десятки частных жилых домов рядового городка оказались настоящими «музеями» согдийской живописи и скульптуры.

В доме знатного согдийца обычно было несколько помещений, украшенных живописью: это квадратный зал, ведущий к нему коридор, а также домашняя «капелла» с алтарём, пол которой был расположен несколько выше, чем пол зала и коридора (рис. 9). В расположении живописи была определённая система, которая лучше всего прослеживается в росписи квадратных залов. Прямо против входа, нередко в нише, помещали большую фигуру божества, иногда в сопровождении других божественных персонажей. Рядом с божеством были изображены стоящие или коленопреклонённые согдийцы — участники обряда. Если божество

(75/76)

помещалось на задней стене ниши, то эти фигуры могли быть и по её боковым стенам. По сторонам всей центральной группы несколькими лентами высотой около 1 м шли росписи с батальными или пиршественными сценами, часто целые эпические повествования. Высота нижнего ряда росписи, проходившего и под фигурой божества, и под эпическими сценами, была не более 50 см. Эта полоса заполнялась орнаментом, однако нередко её делили вертикальными полосами на прямоугольники, в которых помещали фигурные композиции иного характера, чем в верхних рядах: здесь обычны сказочные, басенные или жанровые сюжеты.

Убранство залов не ограничивалось живописью: по верху стен, видимо, размещались деревянные кариатиды, под потолком шел резной фриз с изображениями богов в декоративных арках, а сам потолок состоял из балок и досок, также украшенных резьбой.

В целом росписи и скульптура пенджикентского дома — это не только декор, не только произведения выдающихся художников, но и отражение взглядов владельца дома на мир и на своё место в этом мире. Входя в дом, гость видел перед собой божество, которому поклонялся хозяин дома (а это были разные боги в разных домах), видел изображения самого хозяина и его близких около божества. Менее знатные люди были нарисованы мельче, более знатные — крупнее. Так воспроизводилась иерархия этих людей в обществе и их место по отношению к миру богов. К сожалению, современный исследователь не может увидеть полностью картину, открывавшуюся глазам согдийцев.

В развалинах отдельных домов сохранились только части центральной композиции, обычно более всего разрушенной. Восстановить такую композицию как единое целое трудно. Приходится сопоставлять фрагменты росписей из разных зданий, что, безусловно, нивелирует их индивидуальные особенности. Сразу отметим, что изучение росписей ещё не даёт возможности реконструировать религию Согда. Однако оно позволяет выявить некоторые соотношения между изображениями, отражающие специфику мифологии, ритуалов, общественной жизни согдийцев. В этой статье для нас главное — выявление (и по возможности объяснение) соотношений, а не поиск иконографических прототипов, который часто ведёт к подмене осмысления самих образов сведением их семантики к значениям прототипов в системе другой культуры. Как это обычно в исследованиях, построенных на основе археологических материалов, конкретность описаний будет контрастировать с обобщённым, предположительным характером выводов. Расшифровка содержания — длительный процесс, в ходе которого изучение соотношений образов и их места в репертуаре согдийского искусства — один из неизбежных этапов.

Наиболее древние сцены поклонения божеству открыты в северной капелле храма II, разрушенной в VII в. при перепланировке двора этого храма. Росписи относятся к двум строительным периодам (V — начало VI и VI в.). От первого периода сохранились остатки двух расположенных лицом друг к другу сцен поклонения [8а, стр. 58-61] — с богиней на львином троне и с богиней на троне с «сенмурвом». Обе богини со знаменем. Эти росписи были застроены стенами второго периода, к которому относится ниша с изображением четверорукой богини, сидящей на драконе. Образ богини со львом угадывается только по остаткам линий складок одежды, части трона и полотнища знамени, а у богини с «сенмурвом» художник наметил четыре руки и меч, но в окончательном варианте нарисовал две руки (со знаменем и музыкальным инструментом). Датировке помогает керамика V — начала VI в. в заполнении суфы второго периода.

Остановимся подробнее на росписях ниши. Её стены сохранились далеко не полностью. Глубина ниши 1,50 м, ширина 1,1 м, открытая сторона обращена на восток. Северная боковая стенка при высоте 2 м сохранила живописный покров на высоту около 1,50 м, но с очень большими лакунами и выбоинами. Южная стенка сохранилась всего на 0,50 м. В лучшем состоянии оказалась западная стена, где была изображена центральная фигура, однако здесь полностью утрачен верх стены, на которой помещалась голова этой фигуры. Божество женское, четверорукое, изображено сидящим на спине фантастического животного. От плеч поднимаются языки пламени. Заметны остатки от нимба и от лент головного убора. Концы двух толстых черных кос спускаются на плечи к груди. На груди и руках богини богатые украшения. Многие из них выполнены золотой фольгой.

Кисти обеих правых рук не сохранились. П.И. Костров, сделавший прорисовку росписи, подметил небольшой фрагмент рисунка — сегмент кольца или шарика, по всей вероятности, конец жезла или другого предмета, который божество держало в правой нижней руке.

В нижней левой руке с золотым перстнем богиня держит конец накидки, в верхней левой руке — древко знамени. Полотнище его длинное, несколько расширяющееся книзу, украшено рядами разноцветных треугольников. К низу полотнища привешены бубенцы.

(76/77)

У фантастического животного, на спине которого сидит богиня, голова дракона с острыми клыками. Верхняя челюсть заканчивается коротким, спиралевидным, загнутым кверху хоботом. Над небольшими, прячущимися в складках кожи глазами густые чёрные брови. Опущенные книзу уши похожи на широкие стилизованные листья. Тело змеиное, свернувшееся кольцами. Оно заканчивается веерообразным хвостом. Чудовище лежит на овальном ковре, обрамлённом красной каймой [8б, табл. 1-3].

В изобразительном искусстве Средней Азии четверорукие женские божества представлены давно привлекавшими к себе внимание исследователей изображениями на группе серебряных чаш. Они держат в руках эмблемы луны и солнца. Сейчас не вызывает сомнения, что названные чаши — изделия среднеазиатских мастеров, изготовленные в Хорезме, — это следует из сохранившихся на них надписей хорезмийским письмом [20, 42-44; 3, рис. 50; 30, стр. 434-435]. Пенджикентские четверорукие божества (в том числе и описанное выше) свидетельствуют, что этот образ был хорошо известен и в Согде. Четверорукие божества также занимают определённое место в близкой по времени культовой буддийской иконографии Восточного Туркестана.

Останавливаться здесь на всей обширной литературе, посвящённой их интерпретации, мы не можем. Однако несомненно, что иконография этих культовых образов зародилась в Индии, проникла в Среднюю Азию и Восточный Туркестан именно из этой страны. Вместе с тем прямой аналогии пенджикентской богине со всеми её атрибутами в индийской иконографии мы не находим.

В недавно опубликованной статье Н.В. Дьяконовой и О.И. Смирновой ранее открытое в Пенджикенте изображение четверорукого женского божества интерпретируется как образ Нанайи [11]. Действительно, есть основания считать, что в Средней Азии, в частности в Согде, существовал культ этой богини. Однако новая находка осложнила вопрос об интерпретации.

Сравнивая иконографию ранее открытых хорезмийских и согдийских четвероруких божеств с богиней, о которой идёт речь, обнаруживаем большие различия в атрибутах: у последней нет эмблем солнца и луны, кроме того, она сидит на драконе (усложнённый образ индийского «макары»), а не на льве, как это обычно для среднеазиатских изображений четверорукой богини. Многие детали связывают сидящую богиню со скульптурной панелью из того же объекта II, где изображен водный поток, в котором размещены различные существа, и в том числе «макара» [19, табл. XXVII-XXXII]. Представляется вероятным, что и в данном случае речь идёт о божестве, связанном с водной стихией, и прежде всего с почитавшейся согдийцами рекой Зеравшан, протекающей у Пенджикента.

И глиняная скульптура, и живописное изображение водных божеств в Пенджикенте находят аналогии в двух недавно исследованных памятниках Хадды. Это Fish Porch, обнаруженный афганским археологом Мустаминди [31], где стены и пол покрыты глиняной скульптурой с изображением струй воды и плывущих в ней существ, а также и опубликованная Б. Роулендом капитель пилястра, на которой у ног богини представлены фантастические существа со змеиным телом, олицетворяющие местные реки [32]. Б. Роуленд убедительно объясняет иконографию этого божества эллинистической традицией изображения городских богинь, восходящих к статуе знаменитой Тюхе Антиохии, у подножия которой было изображено плывущее божество реки Оронт. При несомненном отличии в деталях иконографии семантика пенджикентского изображения представляется близкой к семантике рельефа из Хадды.

Вместе с тем пенджикентская четверорукая богиня не может быть полностью понята, так как не сохранились её голова и корона, а также две правых руки, в которых, как можно полагать, находились эмблемы, раскрывавшие смысл всего изображения.

Не вдаваясь в рассмотрение вопроса о значении нового изображения, отличающегося рядом деталей от ранее открытых, следует лишь добавить, что, как показывает их сравнение, одного признака — четверорукости — недостаточно для отождествления с определённым божеством, поскольку теперь мы знаем уже два разных образа с этим признаком.

На боковых стенах ниши, в глубине которой находилось изображение богини, были представлены шесть мужских фигур, по три с каждой стороны. Ни одна из них не сохранилась полностью. Только на северной боковой стене контуры прослеживаются до уровня шеи. Ниша была заложена кладкой из необожженного кирпича уже в VII в., во время постройки стены двора храма II. По своим техническим особенностям и по деталям костюма поклоняющихся богине согдийцев эта живопись археологически датируется не позже начала VII в. Она напоминает росписи храма II, сравнительный архаизм которых отмечал уже М.М. Дьяконов [12, стр. 128-129]. Детали одежды и оружия находят аналогии в сасанидском искусстве и отчасти в ранних росписях Кызыла (а не в более поздних пенджикентских

(77/78)

изображениях второй половины VII и начала VIII в.). Видимо, V-VI вв. — наиболее подходящая дата и для остального декора храма II.

Ниша относилась к боковой капелле храма. Похожая композиция была характерна и для его главного зала [12, табл. XVII]: фигуры мужчин на пилонах у входа в целлу, где когда-то стояли статуи богов, — не «стражи», как это ранее предполагали, а донаторы. На простенках в обоих случаях помещены по три стоящие фигуры, из которых ближайшая к божеству гораздо меньше остальных. На росписи главного зала видно, что в руке одного из персонажей типичный согдийский жертвенник.

В Пенджикенте открыты и более поздние композиции такого же рода. К VII в., по-видимому, относятся две сцены поклонения одному и тому же божеству с синим телом. Общая датировка сцен подтверждается чрезвычайно сходными фигурами молящихся и особенно их причёсками и покроем костюмов, несколько отличающимся от обычного для других росписей Пенджикента, но похожим на костюм из Балалык-тепе [1]. Открытая в 1952 г. композиция [19, табл. IX] обнаружена в раннем доме квартала (объект VI), к которому пристраивались соседние дома. Композиция, открытая в 1962 г. на VII объекте [5, стр. 37, рис. 8], находилась в помещении, перестроенном из остатков более ранней городской стены V-VI вв. Можно предполагать, что оба фрагмента несколько старше других росписей VI и III объектов.

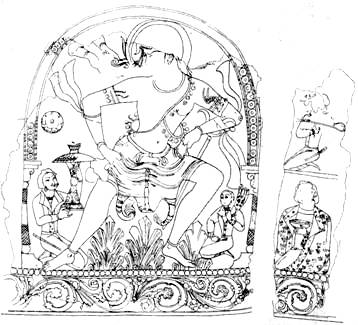

Фигура божества лучше видна на фрагменте, открытом на объекте VII (рис. 10). Полуобнаженный мужчина с тигровой шкурой на бедрах изображён в бурном движении, от повязок на его руках отходят развевающиеся ленты. На груди виден шнур с бубенцами. Положение ног и корпуса несколько напоминает «позу стрелка из лука» в индийском искусстве, но здесь, вероятно, эта поза передаёт лишь фигуру танца. Голова окружена нимбом, от плеч отходят языки пламени. Черты лица с крутым изгибом бровей и синий цвет обнажённого тела характерны для иконографии некоторых божеств Индии. Жезл у правого локтя похож на трезубец, но плохая сохранность живописи не позволяет настаивать на этом отождествлении. У ног божества скорее всего стилизованные листья аканта.

Сходство с иконографией Шивы бесспорно, хотя трудно подыскать в искусстве Индии прямой прототип для нашего изображения.

Шиваитские черты еще более определённы в изображении, открытом в 1967-1968 гг. на объекте XXII, в алтарной нише парадного зала дома, принадлежавшего представителю городской знати. Стена с росписью рухнула, и композицию приходится восстанавливать из отдельных фрагментов. [1] На небесно-синем фоне была изображена стоящая фигура трёхголового и шестирукого божества (рис. 11). Все лица с тремя глазами. Среднее из них —мужское, по его правую сторону — женское лицо, а на противоположной стороне — синее демоническое лицо. Из плеч поднимается пламя. Оплечья одежды в виде голов разных животных, из пасти которых как бы выходят рукава. Из атрибутов хорошо видны трезубец, меч и рог, в который трубит женская голова.

По правую сторону стоящего божества помещена сидящая фигура богини, окружённая ореолом из ветвящихся языков пламени. Богиня сидит на складном табурете с пересекающимися ножками. Табурет украшен протомами крылатых львов. На синем фоне изображены также второстепенные персонажи, выполненные в более мелком масштабе. Насколько можно судить по фрагментам, это были рыба, «нага» с человеческим телом и змеиным хвостом н орёл, несущий в когтях женщину. Последнее изображение напоминает сюжеты известного сасанидского блюда, золотого кувшина из Надь Сент-Миклоша и нескольких памятников исламского искусства X-XII вв.

Трёхголовый бог находит аналогии в шиваитской иконографии, заставляя вспомнить в первую очередь так называемого Шиву Элефантины [25, стр. 123]. В живописи очень сходный образ трёхголового божества имеется на фрагментах стенных росписей и на иконах Восточного Туркестана. Особенно близко к нашему изображение на иконе VIII в. из Дандан-Уйлика в Хотане, изданной М.А. Стейном [34, табл. LX, D. VII; ср. 35, табл. V, Bal. 0200]. Здесь, однако, бог сидит на троне в виде двух быков, его тело синее, а на бёдрах шкура тигра. В руках у него ваджра, плод и, насколько можно различить, эмблемы луны и солнца. На другой хотанской иконе трехголовый и девятиглазый бог сопровождается своей шакти [34, табл. LXII, D. X. 8]. Ещё на одной из хотанских икон у трёхголового бога другие атрибуты, а эмблемы солнца и луны переданы женскому четверорукому божеству, тогда как ваджру держит мужское божество с тремя глазами и двумя руками [34, табл. LXIV, D. X. 3].

О богине с эмблемами солнца и луны в руках, сидящей на троне в виде льва, хорошо известной по хорезмским серебряным чашам и по пенджикентским росписям [12, табл. XX-XXV], уже упоминалось выше. Возникает вопрос, не считалась ли эта богиня в Согде, как и в Хотане, супругой бога, которого изображали трёхликим и многоруким, и нельзя ли тогда

(78/79)

считать другим иконографическим вариантом того же божества богиню, которая в росписи объекта XXII помещена рядом с трёхликим богом? Примечательно, что престол этой богини украшен протомами крылатых львов.

Не исключено, что навеянные иконографией Шивы образы танцующего и трёхглавого божества в Пенджикенте оба относятся к какому-то одному богу. Если справедливо предположение, что хотанские и согдийские изображения близки не только иконографически, но и по содержанию, то за отождествление богов будут общие признаки образов пенджикентского танцующего и хотанского трёхликого божеств — синее тело и тигровая шкура на бёдрах. Однако индийские иконографические параллели не дают ещё оснований для отождествления самих божеств, тем более что многие детали чужды индийским прототипам. Все, что мы знаем о религии Согда, не позволяет считать согдийцев шиваистами.

Хотанские иконы с изображениями похожего на Шиву бога почитались буддистами. На оборотной стороне одной из тех икон, в композицию лицевой стороны которой включён трехголовый бог, находилось изображение Будды. Но в хотанских иконах, по установившемуся в науке мнению, как-то отразились и небуддийские верования местных иранцев.

По-видимому, согдийцы, как и другие иранские народы, в течение долгого времени не имели устойчивой письменной и иконографической религиозной традиции. Не случайно до нас дошли тексты на согдийском языке с буддийскими, христианскими и манихейскими сочинениями, но нет текстов, относящихся к национальной религии Согда. Не случайно, видимо, и то, что богатая иконография согдийских и хорезмийских культов VI-VIII вв. находит гораздо больше аналогий за пределами Средней Азии, чем в ранних местных памятниках. Многочисленные согдийские терракоты первых веков нашей эры не имеют ничего общего с иконографией монументального искусства VI-VIII вв., которая однако близка к иконографии терракот раннего средневековья.

В условиях конкуренции с буддизмом, манихейством и христианством — религиями с развитым культовым искусством — местные жрецы в IV-VI вв. могли приспособить индийские образы для передачи своих религиозных представлений. Уже в IV в. сасанидские правители бывших кушанских владений в Бактрии, сохранив кушанское изображение Шивы на своих монетах, заменили легенду: «вместо имени божества vәşa „Шива”, как на позднекушанских монетах, среднеперсидская легенда знаками кушанского письма borzoondo yozdo „высокий (великий) бог”». По мнению В.Г. Луконина, «Шива на кушано-сасанидских монетах понимался как Ахура Мазда», что стало возможным именно из-за отсутствия исконной иконографии иранских божеств [15, стр. 20, 26].

Однако если при дворе сасанидских наместников в Бактрии IV в. и существовало такое понимание одного типа изображений Шивы, то в Согде VII в. понимание других типов изображений Шивы могло быть отличным. Изображения богини с предстоящими [12а, стр. 171-174, рис. 13] и четы богов (Шива и Парвати?) на троне в виде быка [126, стр. 13], обнаруженные советской экспедицией на городище Дальверзин в Северном Афганистане, показывают, что на территории Бактрии в IV-V вв. не только на монетах, но и в живописи применялась иконография, во многом связанная с индийской, но, с другой стороны, похожая и на раннюю согдийскую V-VI вв. Значение связей Согда с Тохаристаном и Ираном в кушано-сасанидский и эфталитский периоды для сложения раннесредневекового согдийского искусства, безусловно, было очень велико, однако, возвращаясь от искусства к культам, снова приходится отметить, что нам всё ещё слишком мало известно о верованиях согдийцев, несомненно отличавшихся от сасанидского зороастризма, чтобы определять имена богов по их изображениям.

Индийские влияния своеобразно преломлялись в согдийской среде. В.А. Лившиц, любезно ознакомивший нас со своей ещё не опубликованной работой, недавно прочитал согдийскую надпись, нанесенную тушью на одежде трехглавого бога из Пенджикента. Таким образом, ему впервые удалось сопоставить изображение и имя божества: wšprkr (или wyšprkr) надписи — согдийская передача санскритского Вишвакарман, буквально «творец всего». Это имя встречается в согдийских буддийских и в одном манихейском текстах. Как отмечает В.А. Лившиц, в согдийской версии Вессантара-джатаки упоминается трёхликий Вишвакарман, что соответствует живописному изображению. Явно небуддийская иконография Пенджикента заставляет считать, что в данном случае индуистское божество, видимо, через буддизм было включено в местную религиозную систему. На этом пути как будто изменилась под воздействием новых условий и его иконография, включившая признаки образа Шивы.

Обзор памятников культового искусства, недавно открытых в Пенджикенте, показывает, что в начале средних веков местная религия Согда обладала богатой и детально разработанной иконографией. На данном этапе можно утверждать, что в состав пантеона входили бо-

(79/80)

жества стихий, божества небесных светил. Безусловно, большую роль играл культ предков, о котором хорошо известно и по письменным источникам.

К сожалению, сами культовые памятники дают нам слишком мало материала об иерархии богов. Только в нескольких случаях совместно изображены два божества. Для изучения согдийского пантеона важны росписи Шахристана [15а], которые показывают, что согдийское население Уструшаны почитало тех же богов, что и пенджикентцы. В одном зале Шахристана были нарисованы четверорукая богиня на льве и трёхглавый бог, тогда как в Пенджикенте такие изображения найдены только в разных жилищах. Эта новая находка подтверждает, что божества из росписей пенджикентских домов входили в один пантеон.

Трёхликий wyšprkr шахристанской живописи возглавляет целое войско, сражающееся с полчищем демонов, тогда как индуистский и буддийский Вишвакарман — это прежде всего божественный строитель.

Напротив входа в зал находилась огромная фигура мужского божества на троне с опорами в виде коней. Другие божества, в том числе богиня на льве, показаны в меньшем масштабе. Наоборот, в Пенджикенте в одном из залов (объект XXVI, раскопки 1972 г.) эта богиня была изображена на середине стены и в большем масштабе, чем другие боги, один из которых — на троне с двумя конями. В обоих случаях, видимо, отражается не иерархия богов в пантеоне, а предпочтение того или иного божества в домашнем культе разных семей. Однако Шахристан даёт с эмблемой солнца (аналогичная сцена в 1974 г. найдена в Пенджикенте) и материалы по иерархии божеств. Там один из богов на колеснице, запряжённой, как у бамианского «Митры», крылатыми конями, приближается к едущей ему навстречу четверорукой богине, сидящей на льве. В сторону этого бога обращена рука богини. На хорезмийской чаше богиня тоже едет на льве, но здесь перед ней (снова со стороны эмблемы солнца) коленопреклонённая фигурка. На чаше поза этой фигуры явно свидетельствует о поклонении, а такая же поза бога в сходной композиции поэтому может говорить о более низком месте этого бога по сравнению с богиней на льве в иерархии согдийских божеств.

Наблюдаются как будто некоторые изменения обряда поклонения (или манеры его изображать). В сценах с синетелым божеством в отличие от ещё более ранних росписей храма II молящиеся изображены коленопреклонёнными, и, кроме того, наряду с мужчинами показаны и женщины. На фрагменте из объекта VII (рис. 10) жертвенник держит в руке коленопреклонённый юноша. Этот юноша и другой юноша с пучком ветвей (?), помещённый напротив него, введены внутрь арки, изображающей нишу со статуей божества, подобную нишам храма. Пространство здесь передано весьма условно. Юноша, который стоит перед нишей, показан позади ноги статуи бога, помещавшейся в нише. Это, возможно, объясняется тем, что художник не смел заслонять даже небольшую часть изображения божества фигурой человека. Кроме обоих юношей к той же сцене относятся показанные на боковой стене музыкант и какая-то знатная женщина (?) в плаще, украшенном знаками в виде трезубца. В открытой в 1952 г. росписи парадного зала 8 из жилого дома квартала VI нет ниши, даже рисованной, все молящиеся изображены на той же стене, что и объект поклонения, который, однако, выделен мандорлой. Хорошо видны дары в руках женщин. В обеих росписях фигуры, расположенные дальше от божества, переданы в более крупном масштабе.

В зале 7 жилого дома квартала III [12, табл. XXVI, XXVIII], в помещении 10 первого храма [12, табл. VII, VIII], а вне Пенджикента — в Восточном зале дворца бухарских правителей в Варахше в росписях рубежа VII-VIII вв. жертвенники изображены уже установленными [23, табл. XIV, XV]. Перед огнём в одинаковых позах коленопреклонённые мужчины с чашей в левой руке и с напоминающим ложку предметом в правой, протянутой к огню руке. В парадном зале 7 живопись плохо сохранилась. Видно только, что объектом поклонения было божество, сидевшее на троне в виде льва.

Во дворце Варахши мужское божество было представлено крупномасштабной фигурой, сидящей на троне, опирающемся на две статуи крылатых верблюдов. [2] Около трона, с его левой стороны, показан маленький коленопреклоненный музыкант — почти такой же, как в сцене поклонения из объекта VII Пенджикента. В храме, в помещении 10, жертвенник стоит перед дверью в помещение 10а, расположенное в глубине, в котором, видимо, и был когда-то изображён объект поклонения.

Эти три сцены относятся к разным по их месту в общественной жизни культам: к обрядам, совершавшимся в боковой капелле, пристроенной к городскому храму, в доме городского аристократа и во дворце государя. Каждый из этих памятников представляет собой как бы запись отношений между людьми и бо-

(80/81)

гами, а также запись отношений между людьми, участвовавшими в обряде.

В жилых домах Пенджикента, к сожалению, сохранились только фрагменты композиции. В Варахше у жертвенника сидит мужчина в богатой одежде с мечом и кинжалом, позади него — женщина, а за ней — две фигуры меньшего роста, видимо, дети этой четы. Головы мужчины и женщины окружены нимбами. По другую сторону жертвенника, у подножия трона божества, изображен музыкант (?) с неясным изображением инструмента у левого плеча. У него нет меча, но есть кинжал. Масштаб этой фигуры меньше, чем масштаб фигуры мужчины. За головой мужчины помещен крылатый верблюд, несущий кольцо (?) с длинными лентами. Видимо, это символ покровительства со стороны бога, который был изображен сидящим на троне, украшенном крылатыми верблюдами. На ножке жертвенника есть ещё одно изображение этого же бога, но в другом иконографическом варианте — в арочном обрамлении и на престоле в виде лежащего верблюда. Скорее всего мы видим здесь семью правителя Бухарского оазиса, причем дата росписи делает вероятным предположение, что фигура женщины — это портрет знаменитой бухарской хатун, о которой сообщают арабские и персидские историки. Бог, атрибутом которого был крылатый верблюд, вероятно, покровитель бухарского владетеля, сидевшего на троне в виде верблюда, упоминаемом в «Суй-шу».

Следует отметить, что памятники, свидетельствующие о почитании этого бога, обнаружены и в Пенджикенте, и даже в согдийской колонии в Семиречье на городище Ак-Бешим [26, табл. 66, 102; 13, стр. 201-209, рис. 29; 39/1]. [3] Таким образом, особое почитание какого-то божества отдельной семьёй или общиной не исключает существования его общесогдийского культа.

В росписи Варахши показано, что наиболее постоянный атрибут одного и того же божества, сохраняющийся при изменении иконографии,— связанное с ним животное, а это, в свою очередь, подкрепляет отождествление богини, сидящей на льве, и богини на табурете с протомами львов. Связь трёхголового бога с несколькими видами животных может восприниматься как указание на универсальность этого божества, объединявшего также, подобно Зрвану, мужское и женское начала.

То, что в разных домах Пенджикента были изображены сцены поклонения разным богам, показывает, что частные семьи, как и династии, имели своих богов-покровителей. Бедные люди, дома которых не были расписаны, могли приобретать небольшие иконы, которые в VI в. часто делали терракотовыми (это благодаря прочности материала позволило им сохраниться в климатических условиях Пенджикента, где дерево и ткань истлевают почти бесследно). Среди терракотовых икон есть и изображения бога с фигуркой верблюда в поднятой руке, сидящего на троне в виде верблюда.

Иконки оттискивались с помощью штампа и иногда раскрашивались. Они производились серийно, и обычно на них нет изображений заказчиков. Но на одном из образков Афрасиаба (древнего Самарканда) [18, стр. 59, рис. 10] по сторонам богини помещены коленопреклонённые фигуры мужчины и женщины, лица и одежды которых настолько лишены индивидуальных признаков, что любая чета, которая приобрела бы икону, могла считать эти изображения своими «портретами». Афрасиабский образок относили к кушанскому периоду, и действительно, его круглая форма напоминает кушанский медальон из Халчаяна, но многие детали, и особенно изображенные на афрасиабской иконе жертвенники, во всем подобные пенджикентским, заставляют датировать её не древнее IV в.

Связь определённого божества с отдельной семьёй или даже с отдельным человеком про-

(81/82)

слеживается в среднеазиатском искусстве не только в сценах поклонения. На росписи помещения 26 объекта VI кроме богини, сидящей на троне в виде льва и держащей в руках диски луны и солнца, есть ещё две небольшие фигуры. Под диском луны помещён воин в одеянии из шкуры леопарда, а под диском солнца — воин в одеянии из шкуры тигра [19, табл. 30]. В Фундукистане открыта фреска с изображениями двух воинов с эмблемами солнца и луны. Воин с эмблемой луны одет в кафтан из шкуры леопарда и сапоги из шкуры тигра. Около него изображен крылатый лев [28, рис. 112, стр. 195, 199].

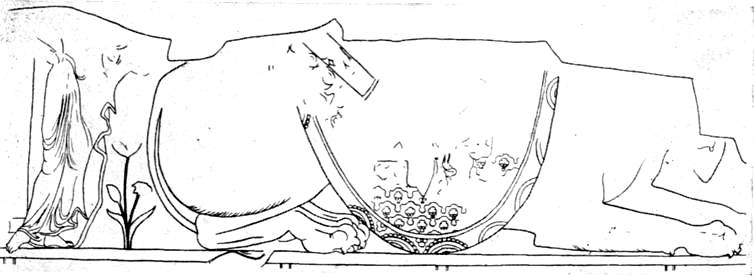

Второй снизу ярус живописи зала 41 объекта VI в Пенджикенте посвящён подвигам героя, одетого в кафтан из шкуры леопарда и шаровары из шкуры тигра. Около головы героя трижды показан крылатый лев с хвостом дракона, слетающий к нему с неба [4, стр. 209-213; 26, табл. 136-137]. В согдийском отрывке о Рустаме упоминается его одежда из шкуры леопарда [36, стр. 134], на персидских миниатюрах Рустам обычно одет в кафтан из тигровой шкуры. В Пенджикенте и в Фундукистане другие воины той же композиции одеты в тяжёлые доспехи, тогда как воин в леопардовом кафтане, вероятно, считался неуязвимым и без брони. Герой росписи зала 41 объекта VI, видимо, Рустам; напомним, однако, что в «Шах-наме» в роли его небесного покровителя выступает Симург. В середине композиции стенописи зала 41, насколько можно судить по сохранившемуся фрагменту с троном в виде льва (рис. 12), находилось крупномасштабное изображение той же богини, которая была написана в помещении 26. [4]

Таким образом, допустимо предположение, что богиню,

державшую в руках солнце и луну, на росписи помещения 26 сопровождали герои, находившиеся под её покровительством.

В Тохаристане, и в частности в Фундукистане, витязь в леопардовой шкуре, возможно, считался как-то связанным с Махом — мужским божеством Луны, известным по кушанским монетам. Мах изображался с таким же полумесяцем за плечами, как у фундукистанского воина. На лицевой стороне многих эфталитских монет вычеканены профильные изображения, сочетающие суженные вверху очертания головы, тяжёлый подбородок, прямой наклонный ус и высокую бровь с изломом, т.е. те черты, которые отличают «Рустама» от других пенджикентских персонажей, с характерным для фундукистанскцго витязя полумесяцем за плечами [27, эм. 49-53, 56, 63 и т.д.]. Согдийские художники едва ли могли избрать для своего героя монетный портрет эфталитских князей. Более вероятно, что для лицевой стороны части эфталитских монет (нередко анонимных) использовали иконографию эпического героя, когда-то владевшего доставшимися эфталитам землями. Таким героем был прежде всего Рустам. На некоторых поздних монетах эфталитского круга изображали даже одного из самых одиозных персонажей эпоса — легендарного предка царей Кабула (а по женской линии и Рустама) тирана Заххака с его змеями, выросшими из плеч [27, эм. 243].

Оставляя пока в стороне вопрос, на каком материале сложилась иконография героев, вернемся к представлениям древних пенджикентцев об отношениях богов и людей, насколько эти представления можно реконструировать по остаткам росписей. В том же зале 41 в ярусе росписей, проходящем над регистром «Рустама», были изображены подвиги другого героя, около головы которого парил уже не львиный дракон, а дракон с протомой грифона [4, стр. 209, рис. 18], выше шёл ещё один плохо сохранившийся ярус росписей. Здесь прослеживаются несколько человеческих фигур и, кажется, контуры обнажённой ноги какого-то танцующего божества, изображённого в более крупном масштабе, чем люди. Насколько можно судить по размерам этой ноги, высота верхнего ряда изображений была гораздо выше, чем у ярусов с эпическими сценами. Видимо, на этом уровне были изображены боги, не имевшие особо сильной связи с владельцами дома. Над живописью шёл когда-то рельефный деревянный фриз, который в этом зале не сохранился. Обугленные фрагменты такого фриза были открыты в погибшем от пожара помещении 11 объекта (здания) VII. По низу фриза шли один за другим крылатые львы — существа одновременно земные и небесные, видимо связанные с богиней, в руках которой показаны эмблемы солнца и луны. Выше находилась аркада, причём в каждую арку было помещено изображение одного из небесных богов. Изображения были небольшими, и фриз, если он обходил вокруг всего зала, первоначально включал в себя десятки таких рельефов. На сохранившемся фрагменте легко опознается изображение бога Солнца на колеснице (рис. 13). У него перед грудью прослеживаются контуры лука, повернутого горизонтально, как у царя-стрелка известной фрески в Какраке.

Возможно, что изображение бога Солнца является ключом к пониманию всего фриза, в котором особую роль играли изображения олицетворённых небесных светил. Олицетво-

(82/83)

рения планет Марса и Сатурна известны по рельефам на согдийских оссуариях [9, стр. 44; 26, табл. 78]. Живописный фриз с шествием реальных и фантастических осёдланных животных, остатки нижней части которого обнаружены в Варахше [23, табл. II-IX; 26, табл. 141], видимо, тоже отражает стремление представить весь пантеон. К сожалению, сохранность фриза не позволяет судить, были ли там изображены и сами боги. В Пенджикенте шествие одних только крылатых львов дополнено аркадой с образами многих богов.

Культовые сцены в живописи Пенджикента нередко перерастали в своего рода групповые портреты. Это изображения процессий, движущихся к месту, где будет совершен обряд (такие процессии мы знаем по росписям храма II [см. 12, табл. XV-XVII]), а также картины обрядовых пиров. Изображения пиров особенно ярко характеризуют общественное положение их участников.

Искусство Пенджикента показывает нам главным образом представителей высших слоёв согдийского общества, включавших сословие знатных землевладельцев, известных арабо-персидским авторам под названием дехкан, и богатое купечество, а также жречество. Для представителей этих групп населения было важно зафиксировать свое положение в обществе, своё социальное лицо, что нашло отражение в точности передачи художниками сословных атрибутов и места каждого персонажа в той или иной церемонии.

В помещении 10 объекта I, т.е. в боковой капелле храма, изображены не только приносящий жертву жрец и его прислужники, но и пирующие знатные согдийцы с цветущими ветками и чашами в руках [12, табл. VII-X]. Около головы каждого — прямоугольное поле, в котором прослеживаются остатки согдийской надписи и летящее фантастическое существо. Кажется, эти существа — разные у каждого персонажа, но плохая сохранность росписей не позволяет утверждать это. Ранговые различия особенно чётко видны на этой росписи. Жрецы изображены в большем масштабе, чем служки. Пирующие, в свою очередь, больше жреца. Жрец вооружён одним кинжалом, его помощники безоружны. Только кинжалом вооружен также музыкант, сидящий у жертвенника в росписи Варахши. Пирующие, как и правитель Варахши, вооружены кинжалом и мечом, но и эти представители воинского сословия не равны между собой. Фигуры слева от двери скромнее одеты и чуть меньше по масштабу, чем три фигуры на восточной стене, из всех пирующих выделяется богатой одеждой и особым кулахом, высоким головным убором, один вельможа. Возможно, что вся роспись фиксирует иерархию двора пенджикентского владетеля. Вельможа в кулахе и многоцветном кафтане мог быть самим правителем княжества. В найденных в 1968 г. во дворце на цитадели фрагментах росписей вокруг точно такого же высокого кулаха повязывают диадему с полумесяцем и крыльями по сторонам от него, т.е. царскую корону того типа, который в VI-VII вв. выработался у эфталитов под сасанидским влиянием. Из документов с горы Муг известно, что владетель Пенджикента Деваштич в течение трех лет считал себя царем Согда, до того именуясь лишь «господином Пенджикента» [14, стр. 90-91, 110]. В Варахше правитель также изображен без короны. И он был только «господином Бухары», но не имел титула MLK’, как царь Согда.

На объекте XVI в богатом жилище в помещении 10 был открыт большой фрагмент росписи с изображением пирующих, около голов которых также находились прямоугольные поля с надписями, от которых, однако, остались только следы [26, табл. 143-145]. Разнообразные одежды пирующих особенно богаты. Тщательно переданы художником малейшие детали орнаментированных шёлковых тканей, наборных поясов с позолоченными бляхами, кинжалов, золотых чеканных чаш и т.д. Но, несмотря на всё их богатство, изображённые здесь люди не были представителями воинской знати: у них, как и у жрецов, есть только кинжалы, но нет мечей. Зато у каждого в отличие от жрецов был подвешен к поясу небольшой чёрный кошелек. Чувствуется, что эти отличия в костюме не случайны. Из документов с горы Муг мы знаем, что согдийцы делили гражданскую общину на три сословия: знать, купцы и работники [14, стр. 94-95, 100]. Вероятнее всего, в росписи объекта XVI в отличие от объекта I изображены именно пирующие купцы. Помещение 10 было своего рода капеллой одного из самых больших домов Пенджикента.

Такие капеллы с постоянным пристенным алтарём, напоминающим камин, имелись во всех богатых домах. Если в залах объект поклонения изображался вместе с молящимися, которые совершали жертвоприношения на переносных жертвенниках, то в капеллах изображения богов, как правило, не встречаются. Можно думать, что алтари были связаны с семейными культами.

В помещении 10 на выступе стены у алтаря изображен старик, опирающийся на посох, кинжала у него нет. Не исключено, что это жрец. Рядом с выступом помещён человек в плаще с каймой из полихромного шёлка и тёмно-красной подкладкой, надетом поверх не

(83/84)

менее роскошного кафтана. У него и у остальных семи пирующих есть кинжал, но только на нём надет плащ. Как и в боковой капелле храма I, изображение того, кто одет богаче других, помещено ближе к алтарю. Однако здесь алтарь не нарисованный переносный жертвенник, а реальное постоянное сооружение из сырцового кирпича.

Украшенная живописью домовая капелла была обнаружена в 1965 г. на объекте XXI, самом большом из открытых в Пенджикенте аристократических домов. На стене около алтаря здесь были помещены батальные сцены, а напротив алтаря изображён балдахин, под которым сидят знатный согдиец и его супруга (рис. 14). Около балдахина нарисованы стоящие воины с мечами н кинжалами у пояса, а за ними — танцовщицы с длинными косами. Знатный согдиец — старик с окладистой бородой и длинными лежащими по плечам прядями волос. Поворот его головы и жест правой руки с поднятым указательным пальцем свидетельствуют, что старик обращается к своей жене с какой-то речью. Ее поднятая к уху ладонь передаёт внимание, с которым она слушает его слова. Сцена в целом кажется живой и непосредственной, но мужская фигура, если присмотреться к ней внимательно, оказывается составленной из нескольких плохо связанных друг с другом частей: голова несколько мала для плеч и корпуса, корпус непропорционален ногам, переход от показанных в фас ног к показанной в профиль талии прорисован весьма неловко. Руки и корпус как будто перенесены с изображения всадника (например, «Рустама» после победы над драконом). Наружный контур бедра и голени более похож на контуры ног у коленопреклонённых фигур, чем у фигур, сидящих со скрещенными ногами. Поза женщины сложнее, но здесь нет таких неувязок в компоновке. Обе фигуры (особенно женщина) напоминают скульптурный портрет княжеской четы из Фундукистана [28, рис. 189-194]. Пенджикентский портрет несколько менее совершенен по композиции, но зато более динамичен. Согдийский художник не работал с натуры, но он стремился, комбинируя части разных канонических образцов, несколько отойти от стандартов.

Был ли это портрет заказчиков — владельцев дома? Такое предположение возможно, но нельзя исключить и другой вариант. Обе фигуры помещены напротив алтаря. Сложенное из сырцового кирпича возвышение (суфа) обходит вдоль стен и делает выступ около этого места (см. рис. 2, помещение № 4). В залах такой выступ суфы находится перед изображением божества на троне. Здесь ни масштаб, ни иконография изображений не позволяют видеть образы богов, но, с другой стороны, маловероятно, что владелец дома поместил свой портрет на том месте, где должен находиться объект почитания. Поэтому скорее здесь в семейном святилище мы видим изображения почитаемых предков. Это могли быть, например, умершие родители владельца, основавшие дом. По некоторым археологическим наблюдениям, между постройкой дома и нанесением этой росписи прошло около двух десятилетий.

Знатный вельможа объекта XXI одет скромнее, чем купцы. Надо, впрочем, отметить ковёр из полихромной танской ткани, на котором сидят вельможа и его жена.

Если в империи шахиншахов Ирана искусство в своих основных памятниках предстаёт перед нами как официальное искусство династии Сасанидов, то в Согде, где не было централизованной монархии, существовало репрезентативное искусство таких ячеек общества, как отдельные семьи знати и купечества, а также целые городские общины без принципиальных различий между росписями в частных домах и во дворцах правителей. Оссуарии из некрополя Токкалы — скромного посёлка северной окраины Хорезма — с их росписями, на которых изображён обряд оплакивания [10, стр. 85-112], показывают, что такое искусство проникало и в народную среду Средней Азии.

Полного цикла сцен со всеми церемониями, имевшими место в религиозной и общественной жизни Согда, дошедшие до нас памятники искусства ещё не дали. Парадоксально, что наиболее цельное представление о таком цикле даёт памятник, связанный с согдийцами, жившими далеко от своей родины. Это каменное погребальное сооружение, состоящее из пьедестала, украшенного статуями и рельефами, а также прямоугольных плит, карнизов и двух боковых пилонов ворот, украшенных только рельефами [33]. Все эти части, хранящиеся в разных музеях, были найдены в Северной Хэнани неподалеку от Чжандэфу. Подлинную дату рельефов (третья четверть VI в.) и их связь с согдийцами установила Г. Скалья в 1958 г., хотя из согдийского искусства ей были известны лишь оссуарий из Бия-Наймана и несколько терракотовых статуэток. Сейчас широко известны многие произведения согдийского искусства, и все они подтверждают правильность определения Г. Скалья.

Рельефы плит и пилонов выполнены местным мастером, но по согдийским образцам. На пилонах ворот была изображена процессия вооружённых мечами людей, во главе которых идёт какой-то вельможа в похожем на шлем головном уборе; фигура вельможи выполнена в более крупном масштабе, чем остальные.

(84/85)

За ним следуют две пары людей с обнажёнными головами и ещё два человека, также в шлемоподобных головных уборах, но меньшего масштаба, чем первый вельможа. Далее идут ещё пятеро людей с обнажёнными головами. Позади ведут пару осёдланных коней. На торцовой стене пилона со стороны прохода композиция заканчивается сценой жертвоприношения. Перед пенджикентского типа жертвенником, на котором горит огонь, стоит жрец с высоким посохом. Рот жреца прикрыт особой повязкой, меча у него нет.

На плитах рельефы разделены на три поля, в среднем — процессия всадников и пеших с флагами и музыкальными инструментами. По высоте композиция среднего поля делится на горизонтальные пояса, каждый из которых занят рядом фигур со ступнями ног, помещёнными на одном уровне. На каждом рельефе один из всадников выделен тем, что над его головой держат зонт. На боковых полях внизу показаны пешие участники процессии, направляющиеся к дверям какой-то галереи. Некоторые из них ведут в поводу коней и держат зонт, один несет блюдо с подношениями. Средняя часть бокового поля занята изображением павильона или виноградной беседки, внутри которой идет пир. Скрестив ноги (или подогнув одну ногу под себя), сидит с чашей вина хозяин пира, окружённый коленопреклонёнными (точнее, сидящими на собственных пятках), а также стоящими и идущими к нему мужчинами и женщинами свиты. В свите много музыкантов и людей, несущих кувшины и подносы с угощениями или какими-то другими дарами. Над крышей павильонов летят птицы, головы которых окружены нимбом, а на шее — ленты.

Интересно, что в иконографии тех общественных церемоний, которые представлены на рельефах, нет никакой буддийской специфики, хотя, по мнению Г. Скалья, это буддийский памятник.

Канон изображений был связан не с ритуалом какой-то конкретной религии, а с обычаями, следы которых отмечаются в среднеазиатской этнографии. Процессия всадников и пеших, жрецы с переносным жертвенником, осёдланный конь, которого ведут в поводу, есть и на росписи храма II Пенджикента, где роль собственно религиозной иконографии довольно скромна. Для художника и для зрителя отношения между участниками обряда, отражающие общественное положение людей, были важны и сами по себе, независимо от религиозного содержания ритуала.

Поминальные обряды, изображённые на каменных рельефах погребального сооружения, по своим видимым проявлениям не отличаются от процессий, жертвоприношений, торжественных приёмов и пиров, которые устраивались по другим поводам. Поминальный характер обряда и пира, изображённых в помещении 10 храма I, где, как мы уже говорили, можно предполагать изображение правителя Пенджикента и его двора, устанавливается, хотя и предположительно, по ветвям с жёлтыми цветами в руках и на головных уборах пирующих. В недавнем прошлом таджики некоторых горных районов, сохранившие в своём быту много обычаев доисламской Средней Азии, втыкали жёлтый цветок в чалму умершего, если умерший был молод. Причем жёлтый цветок считался знаком печали. Не только пиры, но и пляски входили в погребальный обряд, так же как они входили и в другие церемонии. Об этом свидетельствуют прежде всего изображения пирующих с цветами в руках и танцовщиц на стенках оссуариев.

Процессия и торжественный приём — сюжеты росписей VII в., недавно открытых на Афрасиабе в Самарканде [22, стр. 12-22; 17, рис. 11; 12]. Стиль этих росписей отличается от обоих стилей живописи Пенджикента. Их композиция и некоторые особенности иконографии находят параллели в каменных рельефах. Здесь тоже ряды фигур расположены один над другим так, что ноги коней верхнего ряда помещены над головами персонажей нижнего ряда. И здесь есть люди с повязкой около рта, есть осёдланный конь, есть павильон, к которому подходит процессия, а на другой стене, в сцене приема, в нижней части композиции стоят с дарами в руках или идут друг за другом, направляясь в глубину изображённого пространства (т.е. зрительно поднимаясь к сидящим в коленопреклонённой позе участникам обряда, показанным в верхнем ряду), представители разных народов, прибывшие к государю Самарканда. Некоторых из них можно узнать по характерным костюмам и типу лица, других — по согдийским надписям, поясняющим живопись. Судя по фрагментам, на Афрасиабе были и изображения воинов в доспехах. В надписи от имени одного из послов упоминается, что он осведомлён о богах Самарканда. Возможно, что вся композиция была посвящена не царскому приёму посольств, а церемонии в храме с участием иноземных послов. Верх середины сцены не сохранился, между тем именно здесь были основные персонажи, к которым обращены остальные фигуры. В Пенджикенте это место, середина стены над выступом суфы, почти во всех залах было отведено для изображения божеств с предстоящими.

Убранство дворца должно было показать как гостям, так и потомкам место его хозяина в мире, которое определялось по отношению

(85/86)

к богам и людям, к сородичам и чужестранцам, к чтимым героям прошлого и современникам. Знаменитый рассказ «Тан-шу» о здании в городе Кушании на Зеравшане, на северной стене которого были изображены императоры срединного государства, на восточной — ханы тюрок и владетели Индии, а на западной — государи Ирана и Византии, частично находит материальное подтверждение в Красном зале Варахши с фигурами индийских царей, сидящих на слонах [23, табл. II-X]. Правитель Кушании совершал обряд преклонения перед росписями этого здания. Стремление к точной передаче физического типа и одежды иноземцев видно в изображениях как танских чиновников в Пенджикенте [6, стр. 94, рис. 6] и на Афрасиабе, так и индийских брахманов в Пенджикенте [19, табл. XIII-XV]. Для согдийцев — народа, который был знаменит своей торговой и колонизационной деятельностью, — естествен такой интерес к чужестранцам.

Мир, представленный на согдийских росписях, имел не только пространственное, но и временное измерение. Если в династийном искусстве прошлое — это деяния предков царя, то городское искусство Пенджикента чаще искало «образцы доблести» в литературных эпических произведениях, как оригинальных, так, видимо, и переводных. Наряду с современниками художники изображали героев прошлого, которых показывали богоподобными. Выражалось это по-разному: большими масштабами фигур, нимбами вокруг головы, языками пламени у плеч или особым типом лица, восходящим к иконографии грозных божеств. Есть много градаций этих признаков, которые создают постепенный переход от образа божества к образу простого человека. Некоторые из таких признаков есть у изображений современных художнику государей, но более характерны они для эпических композиций. В Пенджикенте в сводчатых помещениях 55 и 42 объекта VI, которые принадлежали к тому же жилищу, что и зал 41 с росписями, посвященными подвигам «Рустама», на всю высоту их боковых стен под сводами и на торцовых стенах были изображены фигуры спешившихся воинов высотой около 2,5 м [8, стр. 105, рис. 15]:

Иконография героев здесь отличается от той, которая принята в зале 41. У лучше других сохранившейся фигуры воина на северной стене (рис. 15) не меньше атрибутов божественности, чем у такого бесспорного изображения бога, как танцующий синий «Шива»: над плечами героя поднимаются языки пламени, голова окружена нимбом. В то же время поза воина, который делает выпад мечом, придерживая ножны левой рукой, его доспехи из прошнурованных стальных пластинок, оплечье в виде головы дракона, шлем с наушниками, кольчужная сетка на затылке и на предплечьях, наборный пояс, кинжал — все эти особенности достоверно и подробно передают облик согдийского воина, который мы знаем и по росписям залов, где, однако, у воинов нет нимбов и пламени за плечами.

Воин из сцены поединка на восточной стене того же помещения 55 направил копьё в своего противника, но сам он поражён стрелой, которая пробила ему грудь и вышла из спины. Сердце воина нанизано на древко стрелы. Победа стрелка из лука над воином с копьём в руках — эпизод какого-то сказания, которое было популярно в Согде. Этот эпизод известен по рельефу серебряной чаши, найденной в селении Кулагыш, и по росписям помещения 1 объекта VI в Пенджикенте, где он входит в цикл из нескольких сцен, иллюстрирующий целую эпопею.

На южной стене помещения 55 была дверь; рядом с нею в том же масштабе, что и фигуры на восточной и северной стенах, о которых уже шла речь, изображена женщина с мечом в руке и кинжалом у пояса [8, стр. 106, рис. 16]. Одета женщина в платье с пышными складками. За проходом на той же стене, но на её противоположной поверхности, обращённой в соседнее помещение 42, в таком же крупном масштабе изображён поединок воинов в тяжёлом вооружении. Один из этих воинов, сражающийся мечом, — молодая женщина с волосами, заплетёнными в две длинных косы. Вероятно, это та же амазонка, что и в помещении 55. Здесь снова мы сталкиваемся с сюжетом, который засвидетельствован в Пенджикенте дважды.

В 1964 г. на объекте XXI были открыты росписи главного зала — помещения 1. Второй снизу регистр живописи был посвящен битве с амазонками [8б, табл. 29-32]. В мировом эпосе известно немало женщин-воительниц. Характерен этот мотив и для эпического творчества народов Ирана и Средней Азии. Можно привести немало примеров из «Шах-наме», тюркского эпоса «Огуз-наме», каракалпакской эпопеи «Кырк-кыз», узбекской поэмы об Алпамыше и т.д.

На росписи объекта XXI, к сожалению, сохранилась только нижняя половина композиции, изображавшей сражение всадников и всадниц. Мы видим лежащих под ногами скачущих коней убитых и раненых, беспомощные позы которых переданы разнообразно и с сочувствием. Среди поверженных есть и женщины. Одна из них уже мертва, она упала навзничь, голова её закинута назад; другая, раненная, пытается опереться на локоть; третью несут на ковре два пеших воина. Освобождё-

(86/87)

нное от доспехов полуобнажённое тело с кровавой раной на груди и бессильно лежащие руки, контрастирующие с сильными руками воинов, которые держат ковер за углы, прекрасно передают основную идею амазонкомахии в классическом изобразительном искусстве: сожаление о красоте, погубленной грубой силой, и одновременно восхищение идущими навстречу гибели амазонками.

В согдийском искусстве мы видим не только воспевание побед, без которого не может быть героического эпоса, но и прославление доблестной смерти, свойственное самым возвышенным из эпических произведений. Согдийцы, собиравшиеся на пир в зале с эпическими росписями, видели на стенах вокруг себя воплощение идеала воинской доблести и самопожертвования.

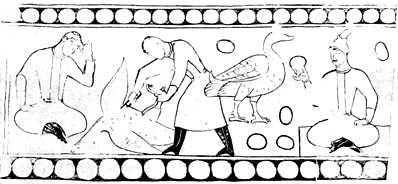

Но в некоторых залах, например в зале 41 объекта VI, украшенном росписями с подвигами «Рустама», и в зале 1 объекта XXI, где были размещены росписи с амазонками, внимательный гость увидел бы внизу стен отчасти заслонённые сосудами с вином и корзинами с фруктами росписи, отражающие совсем другие этические критерии, которые, по-видимому, не входили в официальную мораль. Нижний ярус росписей иллюстрирует хитрость, недоверчивость и осторожность, которые, несомненно, помогали согдийцам в их деловой жизни. Краски здесь гораздо скромнее, чем в верхних ярусах, одежда передана обобщённо, масштаб изображений гораздо меньше, чем наверху. Есть и композиционные отличия: для каждого небольшого рассказа, иногда даже для отдельного эпизода отведено прямоугольное поле, ограниченное не только горизонтальными, но и вертикальными рамками. Далеко не все сюжеты этих росписей могут быть определены, но ясно, что в упомянутых залах представлены иллюстрации к двум знаменитым сборникам притч: басням Эзопа и «Панчатантре». В открытом в 1964 г. помещении 1 объекта XXI изображён сюжет басни Эзопа о гусыне, которая несла золотые яйца [24]. В рамку включены три эпизода (рис. 16). Справа показан сидящий мужчина, который держит в руке золотое яйцо. Рядом — ещё несколько таких яиц. Перед мужчиной стоит гусыня (или, скорее, утка). В центре композиции человек режет птицу, чтобы достать всё то золото, которое в ней есть. Слева он сидит, грустно опустив голову и приложив руку ко лбу,— размышляет о своей неудаче, поскольку золота в птице не оказалось [8б, табл. 33, 34].

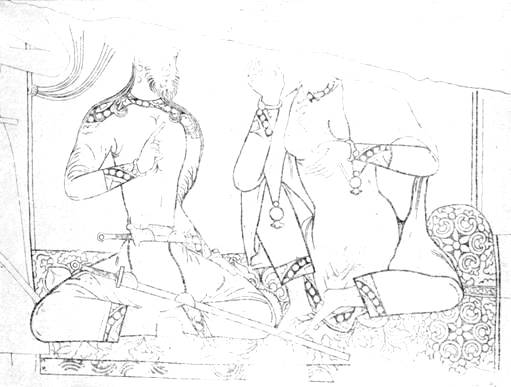

Неподалеку от этой сцены на той же стене проиллюстрирована притча из «Панчатантры» о льве и зайце. Перед сидящим львом изображён заяц, который, подняв лапу, обращается к льву (рис. 17). [5] За спиной зайца снова показан лев, который прыгает куда-то вниз головой. (По притче, заяц ловким обманом освободил зверей от льва, которому каждый день приводили на съедение какое-нибудь животное. Когда очередь дошла до зайца, он пошёл без провожатого и сказал льву, что он не тот заяц, который был назначен на съедение, а другой, провожатый. По дороге им якобы встретился другой лев, отнявший предназначенного на съедение зайца. Заяц обещал показать льву его соперника, а затем подвел его к водоёму и показал отражение в воде. Приняв своё отражение за конкурента, лев прыгнул в воду и утонул.)

В зале 41 объекта VI в живописи нижнего яруса также имеются сюжеты из «Панчатантры». В частности, здесь представлен и основной сюжет первого раздела «Панчатантры» о шакале, поссорившем друживших между собой льва и быка.

Интереснейшая проблема для историка культуры Средней Азии — вопрос о том, что иллюстрировали художники Согда: устные рассказы или литературные произведения. Светская литература Согда известна по небольшим отрывкам из эпоса о Рустаме, эзоповских басен и притч из «Панчатантры» [29]. Одна из притч известна по предисловию сасанидского переводчика Барзуе к «Калиле и Димне», но не по индийской «Панчатантре». Все эти литературные произведения, хотя и по другим, чем в согдийских текстах, эпизодам, опознаются в росписях Пенджикента. Такое совпадение данных текстов и живописи, относящихся к светской культуре, особенно подчёркивает поразительное несоответствие между согдийскими религиозными текстами, связанными с мировыми религиями, и своеобразной пенджикентской культовой иконографией. На согдийской почве с её богатыми местными традициями встретились мудрость Запада и мудрость Востока. В религиозной жизни христианство соседствовало с буддизмом, в литературе — классические басни Эзопа с притчами «Панчатантры». Особенно популярны были индийские сюжеты сказок и басен, поэтому много раз появляется в росписях нижнего яруса образ индийского аскета.

Возможно, что стенные росписи Пенджикента в ряде случаев отражают раннюю традицию иллюстрирования книг, о которой мы знаем по остаткам манихейских книг из Восточного Туркестана и по литературным свидетельствам. В древнейших рукописях «Калилы и Димны», относящихся к XIV в., имеются ил-

(87/88)

люстрации к тем же эпизодам, что и в росписях Пенджикента. Судя по предисловию Ибн ал-Мукаффы, жившего в VIII в., переводчика этого сборника на арабский язык, книга уже тогда имела иллюстрации.

Сюжеты пенджикентской живописи гораздо разнообразнее того репертуара, о котором можно судить по сохранившимся отрывкам произведений литературы. В композициях нижнего яруса встречаются и фривольные сцены (полуголый босой юноша, опрокинув светильник, убегает от ложа, на котором под одеялом лежит женщина [6]), и фантастические сюжеты (охота на семиглавого волка, появление дриады из ствола срубленного дерева [см. 7, стр. 58-61]), и сюжеты бытовых сказок (судья-аскет, перед которым находятся эталоны мер: линейка, кувшин, весы-безмен — разбирает спор двух тяжущихся, причём первый из них передаёт судье что-то похожее на слиток золота или золотую монету [см. 8б, табл. 15]).

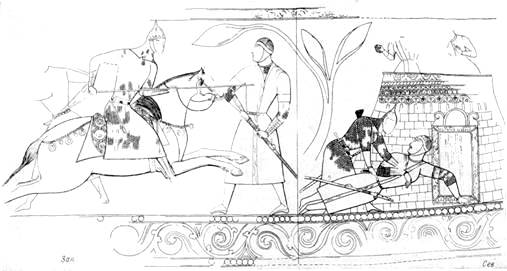

Эпическое творчество согдийцев также не исчерпывается сказаниями о Рустаме, которые были известны и другим иранским народам. В 1966-1967 гг. на объекте XXII в том же помещении, где в нише напротив входа был открыт образ трёхглавого бога, на стенах по сторонам ниши обнаружена полоса росписей, связанных с эпосом (рис. 18). Два воина — один в кольчуге, а другой в кафтане поверх кольчуги — вступили в поединок. Из последовательных сцен росписи видно, что они дважды сталкивались на конях, затем на коне остался только воин в кольчуге, а его противник попытался продолжить бой пешим, но удар копьём в грудь помешал ему вытащить меч. Воин в кафтане упал, а воин в кольчуге спешился и пытается связать своего противника, несмотря на то, что ему на спину с крыши замка сбрасывают камни. На крыше показаны две человеческие фигуры, из которых одна похожа на женскую. В воротах замка вместо изображения створок ворот помещена многострочная надпись, поясняющая изображение. В.А. Лившиц, который работает над расшифровкой этой надписи, допускает, что она представляет собой отрывок стихотворного текста. Имена героев не находят аналогий в иранском эпосе. Архитектура замка очень близка к архитектуре реальных зданий Средней Азии VII-VIII вв., а также и к изображению крепости на знаменитом серебряном блюде со сценой осады [16, табл. 20]. Роспись объекта XXII может служить еще одним подтверждением принятой в советской науке среднеазиатской атрибуции блюда.

Обилие точных деталей при особенно тщательной передаче оружия и предметов роскоши, замедленность действия и повторы сходных ситуаций в иллюстрациях к эпосу контрастируют со скупостью деталей и общим лаконизмом иллюстраций к басням и притчам. Живопись здесь полностью сохраняет особенности литературных жанров, а преобладание в росписях эпических мотивов показывает нам иерархию этих жанров в Согде. Гедонистическая лирика в ранней новоперсидской литературе выступает как в виде отрывков, включённых в эпопеи, так и самостоятельно. В более древней согдийской живописи мы находим в нижнем ярусе зала 41 объекта VI рядом с иллюстрациями к сказкам и притчам несколько композиций, на каждой из которых показаны беседующие юноша и девушка [4, стр. 215, рис. 21]. Эти композиции, как и аналогичные им по общей схеме росписи более поздней персидской керамики XII-XIII вв., не иллюстрируют конкретное сказание, но отражают любовную тему обобщённо. Небольшие фигурки музыкантш и танцовщиц на фризе из помещения 42 объекта VI [6, стр. 91. рис. 5] находились над огромными изображениями сражающихся воинов, о которых шла речь выше. В системе росписей помещения 42 особенно ясно видна подчинённая роль лирических мотивов в искусстве Согда. Есть и другие примеры мелкомасштабных изображений, которым не придавалось значения в общей композиции зала. Таковы, в частности, динамичная сцена танца из помещения 11 объекта VII и сцена «спортивной борьбы» из объекта XVII (рис. 19).

Живопись Пенджикента отражает не только и не столько ритуалы определённого культа или этикет двора местных правителей, сколько духовные запросы горожан (в том числе их литературные интересы и проникнутую обрядовой торжественностью общественную жизнь). Отсюда такой интерес к изображениям донаторов в храмах и в домах, отсюда и повествовательность живописи с её преимущественно светским характером, с её чётко выраженной иерархией жанров. Росписи дворца и храмов предстают в Пенджикенте как закономерные варианты более широкого культурного явления — искусства согдийского города.

В этой статье, посвящённой новым памятникам, открытым в Пенджикенте, нам хотелось показать, как по мере роста числа найденных произведений намечается переход от изучения отдельных частностей к более общему пониманию согдийской системы представлений о мире и о человеке, системы, которая отразилась в росписях домов и храмов.

(88/89)

[1] Оригинал в настоящее время реставрируется, на рисунке 11 воспроизведена схематическая прорисовка части композиции.

[2] В своей книге В.А. Шишкин объясняет фигуру на троне как изображение государя [23, стр. 159]. Однако аналогичные композиции из Пенджикента дают основания видеть в этой фигуре изображение божества и соответственно понимать сцену как культовую.

[3] В Пенджикенте в 1970 и 1972 гг. в росписях двух соседних домов (объект XXIV) были обнаружены изображения четы божеств, сидящих вместе на широком троне с опорами в виде верблюда и горного барана. В одной композиции [8а, стр. 62] на той части трона, которая опирается па фигуру верблюда, сидит бог с эмблемой солнца на одежде, а на стороне с фигурой барана — богиня в одежде, украшенной эмблемой луны. В зале того же дома около голов пирующих согдийцев помещены зооморфные символы, в том числе несколько крылатых верблюдов и крылатый горный баран, все с хвостами драконов. Этой чете богов, судя по знакам светил, также приписывается космическое значение. В другом случае (объект XXIV, помещение 13) нет таких эмблем, но зато добавлены две как бы парящие в воздухе небольшие мужские фигуры, держащие мехи, из которых клубятся облака. В поднятых руках сидящих на троне божеств — плоские подносы со статуэтками животных, из которых удаётся определить стоящего верблюда на подносе мужского божества.

На Афрасиабе найдено живописное изображение божественной четы с чашами в руках [22, стр. 20]. Над чашами не пламя, как это предполагалось, а, как это стало видно на реставрированном фрагменте стенописи, такие же статуэтки животных, причем над чашей мужского божества снова помещён верблюд.

Чета, изображённая на бронзовом рельефе из Ак-Бешима, сопровождается фигуркой лежащего верблюда, игравшей, видимо, роль важного символа.

К сожалению, пока нет совместного изображения обоих богов или обеих богинь на одной композиции, трудно судить, были ли в согдийской религии две четы божеств, или это разные ипостаси одной божественной пары. Как показывает, например, Авеста, одно божество может быть связано с несколькими видами зверей. В иконографии образ зверя был важнейшим различительным признаком, но мы не знаем уровень этого различия в согдийском религиозном мышлении.

[4] Изображение льва в росписи помещения 26 стало заметным в ходе реставрации.

[5] Прилагаемый рисунок 17 — лишь схема композиции. Оригиналы ещё проходят реставрацию.

[6] Такого рода сцены очень редки в строгом репертуаре пенджикентских росписей. Трактовка этой сцены как эпизода из «Шах-наме» не соответствует изображенной ситуации [см. 12, табл. XXX].

[Нумерация позиций в списке литературы — as is. См. также Список сокращений.]

1. Альбаум Л.И. Балалык-тепе, Ташкент, 1960.

3. Бадер О.Н. Камская археологическая экспедиция. — КСИИМК, 55, М., 1954.

4. Беленицкий А.М. Древний Пенджикент (основные итоги раскопок 1954-1957 гг.). — СА, 1959, № 1.

6. Беленицкий А.М. Об археологических работах Пенджикентского отряда 1958 г. — «Труды Института истории АН ТаджССР», т. XXVII, Душанбе, 1961.

7. Беленицкий А.М. Результаты работы Пенджикентского отряда в 1957 г. — «Труды АН ТаджССР», т. 103, Душанбе, 1959.

8. Беленицкий А.М. Результаты раскопок на городище древнего Пенджикента в 1960 г. — «Труды Института истории АН ТаджССР». т. XXXIV, Душанбе, 1962.

8а. Беленицкий А.М., Маршак Б.И. Стенные росписи, обнаруженные в 1970 году на городище древнего Пенджикента. — «Сообщения Государственного Эрмитажа», вып. XXXVI, Л., 1973.

8б. Беленицкий А.М. Монументальное искусство Пенджикента. Живопись. Скульптура. М., 1973.

9. Борисов А.Я. К истолкованию изображений на Бия-Найманских оссуариях. — ТОВЭ, т. II, Л., 1940.

10. Гудкова А.В. Ток-кала, Ташкент, 1964.

11. Дьяконова Н. В., Смирнова О.И. К вопросу о культе Наны (Анахиты) в Согде. — СА, 1967, № 1.

12. Живопись древнего Пенджикента. М., 1954.

12а. Кругликова И.Т., Сарианиди В.И. Древняя Бактрия в свете новых археологических открытий. — СА, 1971, № 4.

12б. Кругликова И.Т. Раскопки советской археологической экспедиции в Северном Афганистане, — «Тезисы докладов сессии, посвященной ито гам полевых археологических исследований 1972 года в СССР», Ташкент, 1973.

14. Лившиц В.А. Юридические документы н письма (Согдийские документы с горы Муг, вып. II), М., 1962.

15. Луконин В.Г. Кушано-сасанидские монеты. — ЭВ, вып. XVIII, 1967.

15а. Heгматов Н.Н. О живописи дворца афшинов Уструшаны (предварительное сообщение). — СА, 1973, № 3.

16. Орбели И.А., Тревер К.В. Сасанидский металл, М.-Л., 1935.

17. Пугаченкова Г.А. Самарканд, Бухара, М., 1968.

18. Пугаченкова Г.А. и Ремпель Л.И. Выдающиеся памятники изобразительного искусства Узбекистана, Ташкент, 1960.

19. Скульптура и живопись древнего Пенджикента, М., 1959.

20. Смирнов Я.И. Восточное серебро, СПб., 1909.

21. Труды Таджикской археологической экспедиции ИИМК АН СССР, Таджикского филиала АН СССР и Гос. Эрмитажа, т. I. — МИА, № 15, М., 1950.

22. Шишкин В.А. Афрасиаб — сокровищница древней культуры. Ташкент, 1966.

23. Шишкин В.А. Варахша, М., 1963.

24. «Aesopica», ed. by В.Е. Perry, 1952, № 87.

25. Ваnеrjее J.N. The Development of Hindu Iconography, Calcutta, 1956.

26. Вelenitski A. Asie Centrale. Ed. Nagel, Paris — Genève, 1968.

27. Göbl R. Documente zur Geschichte der iranischen Hunnen, Wiesbaden, Bd I-IV, 1967.

28. Насkin J. Le monastère boudhique de Fondukistân. — MDAFA, vol. VIII.

29. Нenning W.В. Sogdian Tales. — BSOAS, 1965, XI, 3.

30. Livshits V.A. The Khwarasmiau Calendar and the Eras of Ancient Chorasmia. Acta antique Ac. sc. Hungarica, t. XV, fasc. 1-4, Budapešt, 1968.

31. Mustamindi Sh., The Fish Porch, Kabul, 1968.

32. Rowland В. The Tyche of Hadda. — «Oriental Art», 1966, XII, 3.

33. Sсaglia G. Central Asians on a Northen Ch’i Gate Shrine. — «Artibus Asiae», 1958, vol. XXI, pt 1.

34. Stein М.A. Ancient Khotan, vol. II, Oxford, 1907.

35. Stein М.A., Andrews Н. Wall-Painting from Ancient Shrines in Central Asia, London, 1948.

36. «Textes sogdiens, édites par E. Benveniste», Paris, 1940.

Рис. 9. План аристократического дома, объект XXI (помещения № 1, 2, 3, 4 с живописью; помещение № 1 — зал, помещение № 4 — «капелла»). (Открыть Рис. в новом окне)

(179/180)

Рис. 10. Синетелое божество. Прорисовка П.И. Кострова. (Открыть Рис. в новом окне)

Рис. 11. Трёхглавый бог. Прорисовка В.М. Соколовского. (Открыть Рис. в новом окне)

(180/181)

Рис. 12. Трон в виде льва. Прорисовка П.И. Кострова.

Рис. 13. Бог Солнца. Обугленное резное дерево.

(181/182)

Рис. 14. Чета знатных согдийцев. Прорисовка П.И. Кострова. (Открыть Рис. в новом окне) (182/183)

Рис. 15. Воин. Прорисовка П.И. Кострова. (Открыть Рис. в новом окне) (183/184)

Рис. 16. Басня о птице с золотыми яйцами. Прорисовка П.И. Кострова. (Открыть Рис. в новом окне)

Рис. 17. Притча о льве и зайце. Эскизная прорисовка. (Открыть Рис. в новом окне)

(184/185)

Рис. 18. Эпизоды эпоса. Прорисовка П. И. Кострова. (Открыть Рис. в новом окне) (185/186)

Рис. 19. Спортивная борьба. Прорисовка П.И. Кострова. (Открыть Рис. в новом окне) (186/187)

|