Л. Базен

Л. Базен

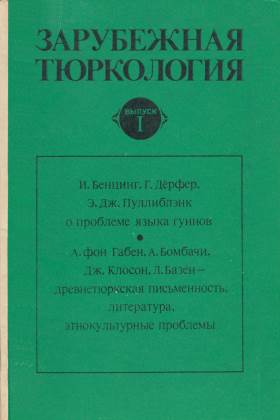

Концепция возраста у древних тюркских народов.

(Пер. с фр. Д.Д. и Е.А. Васильевых)

В технически и научно развитом обществе, где важное место занимает светская власть и где измерение физического времени определяется календарями, основанными на постоянных принципах астрономического счёта, позволяющего одновременно восстановить в памяти временны́е рамки прошлого и выработать их для будущего, возраст представляет собой простую единицу измерения, поскольку она удобна для подсчёта. Она практически не вызывает вопросов у пользующихся ею и для более длительного периода является хорошей мерой физического времени и, особенно, части этого времени от рождения какого-либо индивидуума до рассматриваемого момента. Годы возраста имеют, таким образом, одну природу с физическим годом; их названия происходят от одних и тех же мер и обычно обозначаются одинаковыми словами: «Ему 29 с половиной лет» и «Звёздная смена Сатурна длится 29 с половиной лет».

Но в обществе, где научное мышление ещё находится в начальной стадии, где светская власть ещё недостаточно свободна и где не существует точного календаря, всё происходит по-другому. В связи с этим установление хронологических фактов этнологами, историками, лингвистами будет соответственно гуманитарным группам совершенно различным, и необходимо поэтому тщательно избегать поспешных обобщений. Психология и совокупность гуманитарных наук извлекли бы большую пользу из сравнительного изучения различных понятий времени (а не только понятия «лета́») во всех известных обществах. Но такого рода, в высшей степени желательной работе должен предшествовать кропотливый анализ всех отдельных фактов, которые необходимо использовать. Данная работа является одним из таких подготовительных аналитических исследований, которое мы хотим изложить здесь в общих чертах. Оно рассматривает концепцию возраста у древних тюркских народов Центральной Азии, особенно у тех, которые в VI-VIII вв. занимали территорию современной Монголии

(361/362)

и бассейна Верхнего Енисея (как это представляется свете лингвистических фактов автохтонных текстов и источников соседних народов).

Ещё и сейчас тюрки Турции, которые, однако, уже в течение столетий живут в мире научного мышления и располагают точным календарём, никогда не используют одного и того же слова для понятий «год» возраста (уаş) и «год» физического времени (yil). Этот пример является признаком некоего древнего состояния. Два слова, в одной и той же форме и идентичные по значению, противопоставляются друг другу уже в наиболее древних известных тюркских текстах, эпитафиях в Монголии и Верхнем Енисее VII-VIII вв. Они противопоставляются друг другу ещё и до сих пор во всех живых тюркских языках (за исключением чувашского): в азербайджанском, туркменском, татарском, казахском, киргизском, узбекском, в языках Синьцзяна, языках Алтая, якутском и других, а это свидетельствует а древности факта.

Сравнительный лингвистический метод позволяет установить «общетюркскую» систему основных делений времени, к тому же чётко зафиксированную в древних текстах. Понятие никтемерии (наш «24-часовой день») отсутствовало. Отличали «световой день» — kün, что значит ‘солнце’, от «ночи» — tün, и считали отдельно дни и ночи. С другой стороны, имелся «месяц» (лунный), начинавшийся с фазы затмения луны (наше ‘новолуниe’), называемый āу ‘луна’. Все эти понятия были совершенно конкретны: ночь определялась своей темнотой, день — это «одно солнце», месяц — «одна луна». Легенды, сохранившиеся в современном фольклоре, обнаруживает древние верования, в соответствии с которыми эти два светила, воспринимаются как живые существа, «рождающиеся» и «умирающие» (ещё и сегодня во всех тюркских языках глагол «рождаться» — tog= используется, когда говорят о восходе солнца).

Солнце рождалось утром, умирало вечером и вновь рождалось на следующий день. Таким образом, два дня являлись «двумя солнцами». Луна умирала на исходе каждого месяца, чтобы вновь родиться через некоторое время. И два месяца, таким образом, являлись «двумя лунами». Ночи не учитывались, кроме тех случаев, когда имелось намерение подчеркнуть, что важные события происходили в ночное время. Но в общих случаях удовлетворялись обычно счётом количества лун и солнц. И, совершенно точно, в основе лежало понятие возраста. Слово, которое это обозначает (др.-тюрк. yāš), не изолировано в словарном фонде. Оно обозначает также влажность (yāš ‘влажный’ и yāš ‘слёзы’), свежесть молодых напоенных соком деревцев (yāš ot ‘молодая, свежая трава’), зелень (yāš-il ‘зелёный’). Ключ к

(362/363)

его этимологии был нам дан китайским историческим сочинением «Чу шу» «Летопись династии Чу»), которое описывает тюрков Монголии (ту-кюе), ближайших соседей Китая в период, соответствующий 557-581 гг. О тюрках говорится: «Они узнавали о последовательной смене лет и отсчитывали время по зазеленевшей траве». [1] Это означает, что они не имели астрономического календаря для годового счёта, а довольствовались тем, что узнавали о наступлении нового года по конкретному указанию вновь зазеленевшей весенней травы. Короче говоря, возраст отсчитывался с появлением зелени.

Таким образом, для определения дней-солнц и месяцев-лун древние тюрки прибегли к элементарному астрономическому наблюдению. Но их технический уровень был недостаточным, чтобы точно вычислить годовой солярный цикл. В этом случае, вместо непосредственных наблюдений годичных модификаций перемещения светил они наблюдали последствия этих перемещений в природе, существенно важные для экономики степных кочевых пастухов.

Эта концепция возраста, соответствующая молодой зелени, полностью отвечала основной экономической деятельности общества, занимавшегося овцеводством. Ритм воспроизведения, весьма регулярный у этих травоядных, заключался в том, что ягнята рождались точно в начале весны, когда пробивалась молодая трава. Продолжительность жизни этих животных была с точностью отмечена вехами последовательного весеннего обновления зелени. Достаточно было сосчитать эти вехи, чтобы определить их возраст (который важно знать скотоводу). Нужно отметить, что это исчисление за точку отсчёта принимало «один». двухлетняя овца достигает, таким образом, своей «третьей молодой травы», т.е. турки говорят (ещё и сейчас): «Ему три зелени» — üç yaşinda. Следовательно, слово yāš обозначает не завершившийся год, а «который год возраста». Западные народы делали общую ошибку, когда переводили возраст, выраженный по-тюркски. Забывалось, что нужно вычитать один из числа yāš, чтобы получить соответствие западному «годы»(понимаемые, как завершённые).

Подобные затруднения возникают и в том случае, когда речь идёт о человеческом возрасте. Он исчисляется таким же образом по «текущему году возраста» (не используя, однако, порядкового «один»), а не так, как у нас, по завершившимся годам. Девочка «в её 12 yāš» в переводе на французские понятия будет девочкой 11 лет.

Человеческим годам, однако, понятие «молодой зелени» не соответствует: дети рождаются во все времена года, а не только весной. И таким образом ставится проблема, — как считать yāš человека, родившегося не во время весеннего обновления зелени. Ни один древний

(363/364)

текст не даёт нам точных сведений по этому поводу. Тем не менее нам известно (и это подтверждается современными этнографами), что тюркская культурная традиция, когда она не нарушена иными влияниями, практически игнорирует понятие «день рождения». Оно, следовательно, столь же недостоверно, а приблизительно в подсчётах «годовщин», как и всякое определение индивидуального возраста. Когда восточные тюрки адаптировали китайский календарь, они сочли своё уаş — точно так же, как и китайцы свой год возраста, — календарным годом. В китайском исчислении число возрастных лет точно соответствует числу лет календарных, в течение которых человек жил (хотя бы он прожил лишь день в одном из них). Ребёнок, родившийся накануне китайского Нового года, считался на следующий день двухлетним! Если тюрки сразу приспособили эту концепцию, столь странную для нас, это очевидно нисколько не шокировало их, так как «день рождения» не имел значения и в их традициях. Они и сами должны были иметь систему, по которой все прибавляли свои годы одновременно, в начале общепринятого года.

Это начало определялось по весеннему обновлению зелени. Ещё и теперь в народных тюркских календарях, не испытавших сильных сторонних влияний, год начинается с весны. Она определяется по моменту появления новой зелени, в основном, в марте-апреле, но иногда и немного позже, в зависимости от климата. Так, например, якуты Дальнего Севера начинают свой год в мае, вслед за оттепелью. Принятие гражданского китайского календаря, по которому год начинался также с весны, но соответственно астрономическому определению, а именно в период, равноотстоящий от зимнего солнцестояния и весеннего равноденствия (приблизительно 6 февраля по нашему календарю), не вызвало серьёзных изменений в обычаях центральноазиатских тюрков. Принятие этого календаря лишь ускорило, немногим более, чем на один месяц, наступление их ‘Нового года’ (уïl bašï). Впрочем, китайскому правилу следовали лишь представители правящих кругов, народные массы оставались верны древнему тюркскому обычаю. Тюрки, которые, начиная с X в., поддерживали постоянные контакты с Ираном, сразу усвоили иранское определение начала года (nawrûz, приходящийся в основном на весеннее равноденствие). Это определение находилось в полном согласии с тюркскими традициями, которые оно просто уточнило. Во всех случаях принцип оставался тем же: год начинался с началом весны (неодинаково вычисляемой, но примитивно связанной с обновлением зелени), и свои возрастные годы, свои «зелени» (yāš) тюрки осознавали с началом года (уïl).

Таким образом, слова yāš и yïl были строго различными в обиходе. Первое до наших дней употребляется обязательно (и единствен-

(364/365)

но), когда речь идёт о возрасте. Имеются тесные отношения между теми двумя понятиями, которые они выражают. Начало года возраста (yāš) и начало календарного года (yïl) совпадают, и счет yāš и yïl одинаков: сколько было прожито (даже частично) yāš, столько миновало и yïl. Эти отношения исказились у европейских и малоазиатских тюрков, на которых западная система счёта оказывала воздействие достаточно долго.

Более того. Хотя сюжет, о котором идёт речь, никогда не осознавался, слова yāš и yïl являются этимологически дублирующими. Оба они восходят к одному алтайскому прототипу в форме n’āl’, означающему ‘влага, сок’ (тунгус. *niāl- в niālakčā ‘влажный, зелёный’ о растительности; монг. inil- в nilqa ‘молодые растения’, ‘новорождённый’; nilbusun ‘слеза’, nilbu- ‘плевать’; см. также в большинстве финно-угорских, в венгерском nyàl ‘плевок’, в равной степени принадлежащее к этой серии). Алтайский инициальный *n’- в тюркских языках всегда переходит в y-. Что касается финального -l’, ему в большинстве диалектов соответствует s за исключением чувашского языка, где он переходит в несомненный l. Долгий гласный а сохраняется в некоторых диалектах, но в других становится короче; а сочетание уа часто переходит в yï. При этих условиях видно, что различие между yāš и yïl диалектного происхождения. Упрощая, можно предположить, что диалектная группа, от которой произошли почти все живые тюркские языки, кроме чувашского, имела слово yāš, а группа, от которой произошел чувашский язык (довольно отличающаяся сравнительно с остальными тюркскими языками) имела *yal > yïl.

И та, и другая формы обозначали понятия «влага», «зелень» и «год» (связанные с ежегодным обновлением зелени). Факт наличия в группе чувашского языка первоначальной формы типа *yal (-ǰal y тюрко-булгар Волги, предков чувашей) объясняет то обстоятельство, что между типами yāš и yïl никогда не встречается противопоставления ни в употреблении, ни формального, Одно и то же слово s’ul, произошедшее от *yal, означало там одновременно ‘год’ и ‘возраст’.

Казалось бы, что с этим путешествием в алтайскую предысторию тюркских языков, мы уклонились от анализа психологического содержания слова yāš. Но в действительности факты, которые мы только что выделили, исторически раскрывают это содержание. В самом деле, если древние тюрки, принадлежащие к диалектной группе yāš, ощутили необходимость позаимствовать у группы *yal/yïl слово yïl не в значении ‘год возраста’ (для которого остаётся засвидетельствованным только yaš), а как ‘год (вообще)’, ‘общепринятый год’ то именно это слово и в этом понимании оказалось способным устранить изъян.

(365/366)

Оно употреблялось в иных выражениях, чем их единственное наименование года — уаš, которое не имело «обобщающего» смысла, а было пригодным лишь для того, чтобы указывать «годы, прожитые индивидуумом», те «годы возраста», которые определялись объективно, в конкретной форме весеннего обновления.

И наоборот, если диалектное слово yïl оказывалось пригодным для обозначения понятия ‘общепринятый год’, то в группе людей, где была принята такая форма, это понятие определенно должно было развиваться в условиях общественного сплочения, становления государства, относительно объединённого внутренне, где совершенно необходим календарь (точный или приблизительный), общий для союза племён. Этот календарь не сохранял более местного определения «весеннего обновления зелени», дата которого могла заметно варьироваться в зависимости от географического положения. Отнюдь даже не рассматривая предысторию тюркоязычных народов, можно ясно увидеть то государство, которому принадлежала правящая роль с III в. до н.э. и до 155 г. н.э., государство, которое китайцы в своих летописях называли Хун-ну. Интерпретации немногих известных слов этого народа позволяют отнести его к тюркской (или прототюркской) диалектной группе, в которой имеется вариант -l, а не -š, и это соответствует l первичного алтайского. Тем самым группа *yal/yïl, отмеченная выше, подтверждает хуннуское происхождение (в новом смысле «общепринятый год») слова yïl, заимствованного тюркскими диалектами группы yāš. Именно эти диалекты ныне составляют подавляющее большинство, к которому относился и древнейший зафиксированный письменный тюркский язык, — язык эпитафий Енисея и Монголии VII и VIII вв. Благодаря китайским источникам известно, что империя Хун-ну с некоторым непостоянством влияла на наибольшую часть древнетюркского языкового ареала, особенно на всю современную Монголию.

Как бы там ни было, в диалектах группы yāš, которые нас здесь особенно интересуют, понятие «общепринятый год», «календарный год», связанное с заимствованным словом yïl, не кажется обиходным в наиболее архаичных текстах. Там наоборот, понятие «год возраста» и слово yāš фиксируются постоянно. Все происходит так, как если бы темпоральная концепция ежегодного обновления зелени с самого начала была привычной только в функции возраста одного человека, а не вообще в масштабе целого общества (хотя бы и основательно организованного по клановой иерархии). История древнетюркской «словесности» (эпиграфической) очень показательна с этой точки зрения, и теперь полезно дать её краткий очерк.

Существует достаточно однородная группа древнетюркских эпиграфических текстов, которые хотя и невозможно археологически

(366/367)

датировать с высокой степенью точности, но которые по своей форме, графике, стилю, идеологическому содержанию согласуются между собой и могут быть охарактеризованы как наиболее архаичные. Это надгробные надписи, называемые «енисейскими», размещённые в долинах бассейна верховий этой реки, приблизительно до 54-й параллели. Но во всех этих текстах слово yāš и концепция возраста, которую оно скрывает, присутствуют постоянно, тогда как слово yïl появляется только дважды (дважды в пятьдесят одном тексте!), к тому же, в текстах, видимо, более современных, чем другие, где обнаруживается новое и более живое ощущение светской власти (опыт точной хронологии).

За исключением этих двух последних текстов, авторы «енисейских» надгробных надписей (которые должны датироваться VII в., а некоторые достигают, без сомнения, начала VIII в.) из различных определений годового периода были знакомы, по-видимому, только с индивидуальными годами возраста (yāš). В данном случае — с годами возраста погребённого, в честь которого была высечена стела. В соответствии с древнетюркским погребальным обрядом, краткая биография усопшего влагалась в его собственные уста и часто отмечаллась «вехами дат» по годам его возраста. Они обозначали важнейшие точки его родовой и общественной карьеры, но не были, таким образом, упорядочены хронологически и в основном представлены в контексте аффективных стенаний. Таков, например, перевод надписи Бегре:

«Я, Тёр-апа (или Тёрпа) ичреки, в 15 лет я был взят на воспитание к китайцам. В отношении моих принцесс я в горе отделился. Я не стал ощущать солнце и луну. Я расстался со своими тремя сыновьями. Горюя, я не насладился. Мужайся!

Имея свой сытый скот, я хорошо путешествовал на конях, но и тут не насладился. Я горюю. Теперь я глух (и слеп) к своим стадам.

Я отделился, горюя, от своей земли и своей воды. В печали, в отношении вас моих горюя, я отделился и не насладился в отношении своего народа, своего племени и своих родственников. Я не насладился своим государством и своим ханом. Мой возраст 67, я стал глух ко всему. Я отделился на чужбине от своих родственников, там от своих бесчисленных друзей (или от богатства и друзей) я отделился от вас моих, моих добрых товарищей.

В мои 15 лет я пошёл к китайскому императору, ради моих способностей по геройству. Золото, серебро, дорогие ткани в (китайском) государстве (и) людей (жену?) я приобрёл. Я убил семь волков. Я не убивал барсов и ланей». [2]

(367/368)

Деления, которые мы ввели в этот текст, соответствуют четырём плоскостям стелы. Заметна неопределённость плана.

Хронология зачаточная и сведена к трем датам возраста: 15-летие, женитьба; 67-летие, смерть; вновь 15-летие, поездка к китайскому двору (в этом последнем случае отмечается также и возвращение назад). Та манера, в которой выполнена гравировка стел, показывает, впрочем, что резчик не знал совершенно точно вначале, куда он направит надпись, и что он специально, последовательным нащупыванием искал, чем заполнить всю поверхность используемого камня. Определённость возраста, обозначенная в этой эпитафии и в других из той же группы, доказывает существование в этом обществе или, по меньшей мере, в правящих семьях (подобные монументы имеются только для значительных лиц) исчисления лет возраста, «зазеленения» индивидуумов. Это уже указывает на пробуждение определённого хронологического сознания индивидуума в тесном соответствии с фамильной и общественной историей. В памяти задерживаются те годы возраста определённого лица, когда происходили события, примечательные для его общественного статуса (потеря отца или матери, женитьба, вступление в должность или сан и, наконец, смерть), и именно они упоминаются в его эпитафии.

Однако, среди примечательных событий, есть одно — рождение, которое явно не включено в возрастную хронологию лица. Это было серьезной лакуной, и несколько авторов эпитафий осознавали её. В двух географически близких текстах (Алтынкёль I и II) ощущается наивное усилие, свидетельствующее о неудовлетворённой интеллектуальной необходимости зафиксировать в какой-то степени «дату рождения» покойного. Связанные системой счёта возраста, принятой в древнетюркской эпитафийной формуле, авторы смогли «установить» момент его рождения только по продолжительности беременности: «Десять лун она носила (меня) моя мать! Она принесла (меня) моему элю» (АК I, 7); «Десять лун она носила (меня) моя мать! Я родился мальчиком. Я вырос воином" (АК II, 5). [3]

Здесь не ошибка. Эти «десять лун» не представляют собой никакой исключительно продолжительной беременности, упомянутой в связи с этим. В древнетюркской системе счёта они точно эквивалентны нашим «девяти месяцам», потому что «девять месяцев» приходились на десять лунных месяцев, как это обычно и исчислялось. А именно, так, как считалась полным годом возраста всякая вообще часть года, прожитая лицом.

Эти два отрывка демонстрируют нам, что древние тюрки хорошо знали продолжительность беременности и высчитывали её по лунам. Кроме этого, отрывки показывают появление уже далеко не ничтожной

(368/369)

потребности в хронологии, определённую историческую заботу и начало логического мышления в отношении временны́х сопоставлений: раз упоминался возраст героя в момент его кончины, значит и, симметрично, должен быть указан срок его рождения.

Отказ от этой неудавшейся попытки в позднейших эпитафиях того же региона указывает, с другой стороны, на осознание неудачи метода. А именно — упомянутые недостатки возрастной хронологии, уже отчётливо ощущаемые сознанием, которое начинает пробуждаться у представителей светской власти и которое привело, немного позже, к пониманию хронологии, освобождённой от индивидуального и связанной с социальной группой, хронологии — по общепринятым годам. Отсюда следует, что заимствование этого понятия и слова yïl (в диалектных группах — yal/yïl), которое его выражает, было более передовым для выработки общественной хронологии, чем группа yāš наших надписей. Этот переход от понятия года возраста, года, прожитого индивидуумом, к общепринятому году, году, прожитому всей социальной группой, отражает интеллектуальное стремление к обобщению, а, следовательно, определённое развитие логики и научного мышления. Он отражает также приобретение новой техники хронологии — календаря, пригодного для всех, с необходимым установлением основных общепринятых обозначений для последовательно повторяющихся лет.

Древние тюрки диалектной группы yāš прогрессивно внедряли эту технику, поразительный по своему научному уровню календарь своих соседей-китайцев. На исходе VI в. на протяжении VII и VIII вв. этот календарь всё шире и шире усваивался в упрощённой и адаптированной тюрками-кочевниками форме. Мы не можем детально описать здесь этот календарь. Ограничимся лишь сообщением о том, что он комбинировал лунные месяцы (начинавшиеся, как и прежде у тюрков с новолунием, но вычислявшиеся точными астрономическими методами, а не путём простейших наблюдений) и солнечный год, начинавшийся в равноотстоящий момент между зимним солнцестоянием и весенним равноденствием. Этот момент, однако, располагали так, чтобы он приходился на новолуние. Первый лунный месяц года должен быть, таким образом, наиболее близким к теоретическому началу солнечного года. Нельзя сказать, что заимствовавшие этот календарь древние тюрки не вникали в эти сложные определения, но они довольствовались тем, что практически использовали данные, предварительно выработанные в Китае. Расхождение из-за ошибки, которая существует между 12 лунными месяцами и тропическим годом, регулярно компенсировалось включением добавочного месяца. Луны, следующие одна за другой, именовались просто по их порядковому номеру (кроме добавочной луны, нумеровавшейся, при необходимости, — bis).

(369/370)

Что касается годов, они обозначались по датам правления каганов, но также и по совокупности двух классификационных серий: одна — в 10, другая — в 12 лет, в соответствии с шестидесятилетним циклом. Но в народной среде пользовались более простым циклом двенадцати животных, каждое из которых соответствовало одному из 12 лет классификационной серии. Они имели символическое значение в китайской астрологии: Мышь, Корова, Тигр, Заяц, Дракон, Змея, Лошадь, Овца, Обезьяна, Петух, Собака, Свинья. Ещё недавно утверждалось, что 12-летний животный цикл тюркского происхождения, поскольку тюрки широко распространили его в Азии. Не более точный исторический анализ показывает, что тюрки заимствовали его из Китая в VI в. (он стал обычным и общепринятым для них приблизительно к концу 700 г.: наиболее древние тюркские надписи не сообщают о нём). В упрощённой и популярной форме китайский календарь был легко принят тюрками: как и китайцы, они обозначили луны по порядковым номерам, но обозначения годов по названиям двенадцати животных они перевели на свой язык.

В таком зачаточном виде, в каком и могла быть хронология, основанная на 12-летнем цикле (наименования лет вновь повторялись по истечении этого периода), она представляла для древних тюрков решительный прогресс по сравнению с хронологией по возрастным годам. Благодаря ей был совершён скачок от концепции времени, прожитого индивидуально, к концепции универсального времени.

Такого рода скачок требовал определенного интеллектуального развития и нового осознания светской власти, которыми не обладали все индивидуумы. Поэтому в первое время введения 12-летнего животного цикла его использование было исключительным, оно стало фактом только для особенно развитого сознания. Так, единственный эпиграфический текст Верхнего Енисея (Элегес [Элегест], начало VIII в.), где это обнаруживается, является произведением автора, уже способного вместо чувства безнадёжности перед смертью, общей у его соплеменников (ср. предшествующий перевод эпитафии Бегре), на некое философское размышление: «Человек в этом мире рождается так же, как я умираю, это верно. Это произошло в год Тигра». [4]

Другая эпитафия с Верхнего Енисея, где вместе со словом yïl есть и понятие «общепринятый год», не имеет в своём составе даты в соответствии с 12-летним животным циклом. Однако, ещё используя широко хронологию по годам возраста, она содержит расчёт продолжительности (40 yïl) в общепринятых годах: «В мои 5 лет я остался без отца, а в мои 19 лет я потерял мать. Я возмужал и в свои 30 лет стал огя (титул), В 40 лет, как алп-эль-тутук (титул), я управ-

(370/371)

лял моим народом. Я воевал с внешними врагами и побеждал их. В мой 61 год, о Луна и Солнце на Голубом Небе! — я умер. О вы, мои!». [5]

Этот текст, который содержит указание на продолжительность деятельности и четыре хронологические отметки по годам возраста, показывает пробуждение исторического сознания. Но темпоральное мышление там ещё неопределённо: автор не даёт календарных дат (хотя он и осознает срок в 40 общепринятых лет). Он также упоминает свой титул «огя» (потому что более воспитан) прежде своего титула «алп-эль-тутук» который тем не менее был приобретён раньше и который соответствовал его действительным социальным функциям (титул «огя» являлся не более, как почётным).

Если теперь мы обратимся к группе надписей, в целом менее архаичных (все — позже 700 г.), оставленных тюрками на территории современной Монголии, мы заметим вначале ту же неровность и те же колебания в хронологическом материале.

Древнейшая из серии, это Онгинская надпись, эпитафия относительно юному стороннику императора Бильге, убитому в гражданскую войну, которая предшествовала его правлению. Надпись содержит «новую» концепцию, поскольку она даёт одновременно дату рождения (приблизительную) и дату кончины (точную, с указанием месяца) героя: «Я родился, в годы правления императора Эльтериша Завоевателя... [6] (Затем слово переходит к сыну покойного) В год Дракона, в седьмой месяц вы (ушли) отделились от сильного геройского кагана». [7] И далее: «Мой дорогой отец, он мудрый. В год дракона этот мудрый и славный муж, этот благородный хан, мой дорогой отец умер». [8]

Наше знание китайского календаря, использованного здесь в тюркской модификации, позволяет определить соответствие 7-й луны года Дракона 24 июлю — 21 августу 716 года. Дата, — исторически достаточно точная. Но правление Эльтериша длилось с 682 по 691 гг., и мы не можем знать, какой из этих девяти лет соответствовал дате рождения героя (возраст которого в момент кончины не был указан; по крайней мере в сохранившемся фрагменте текста). Однако мысль датировать подобным образом дату рождения (пусть приблизительно) по упоминанию правления, и к тому же в связи с историей народа, указывает уже на историческое мышление.

Следующая надпись группы (Ихе-Хушоту), которую можно датировать посредством сопоставления приблизительно 720 г., сама не содержит даты 12-летнего календаря. Это эпитафия восьмидесятилетнему вождю, уже давно удалившемуся от дел. Хотя надпись пространная и подробная, но когда речь идёт, например, о наиболее значительных военных подвигах усопшего, она не содержит ничего, кроме сле-

(371/372)

дующей хронологической записи: «... в государстве (Эльтерис) кагана состарившись, хорошо вечную память увидел (заслужил). Великий Кули-чур, прожив 80 лет, умер». [9] (Нельзя учитывать как позднейшее хронологическое указание текста, гласящего, что «в свои 7 лет, он ценился как 20-летний человек». Здесь просто имеется в виду, что и в детстве он был исключительно умён и храбр).

В технике датирования этот текст отстаёт от предшествующего. Но он обнаруживает слабую попытку датировать (по годам правления) общественные явления наряду с традиционным употреблением счёта по годам индивидуального возраста.

Наиболее удивительным является документ, где имеет место намеренное умолчание датировки по общепринятым годам (при помощи китайско-тюркского календаря 12-летнего животного цикла). Автор его — «древний тюрок», интеллигентный и образованный, но крайний «националист» и «реакционер» в отношении техники, «современной» для его эпохи. Это известная — «надпись в честь Тоньюкука», с которой мы хорошо знакомы, благодаря ещё не изданным работам (но, надеемся, скоро появятся) нашего коллеги и друга Рене Жиро, [10] у которого мы заимствуем основную часть следующих наблюдений.

Мудрый Тоньюкук является крупным военным и политическим деятелем в Тюркском каганате (в Монголии) в конце VII — начале VIII вв. Происходивший из китаизированной тюркской «мандаринской» семьи, большой знаток китайской культуры и одновременно тюркской письменности, он приложил все свои знания и энергию для избавления своего народа от китайского протектората, длившегося с 682 г. до восстания тюркских племён и создания Второго каганата. Он был правой рукой руководителя этого восстания, тюркского кагана Эльтериша («Собирателя империи»), и играл до самой своей смерти (около 725 г.) ведущую роль при последующих каганах — Капагане Завоевателе (691-716) и Бильге Мудром, его племяннике и наследнике. Содержание его эпитафии (которая, к тому же является единственной в древнетюркской литературе, не повествующей о смерти своего героя) совершенно очевидно, как установил Р. Жиро, показывает, что Тоньюкук её составил в старости, как человек здравый и предусмотрительный. Современные ему китайские историки, часто презрительно относящиеся к «варварам», в официальных хрониках Китайской империи приписывают ему значительность в совокупности с осторожностью. Мнение противника и основательность автобиографического текста Тоньюкука, блестяще составленного в виде причинно обусловленной цепи событий, ясного по социальным и экономическим обстоятельствам, политически искусного в изложении доктрины существования кочевой империи (в основе которой лежат полити-

(372/373)

ка реакции против «модернизма» и предостережения его суверену Бильге-кагану против «китайских соблазнов»), соперничают в представлении о нём как о человеке высшего разума в сравнении с его исторической средой.

Итак, это холодный политик, сознательный стратег светской власти, способный предвидеть хронологическое развитие обширной военной кампании, в своей подробной эпитафии, чрезвычайно длинной и политически тенденциозной, составленной до его рокового конца, оставил нам только неопределённые и весьма незначительные датирующие указания.

Вот они: (1) «Я, мудрый Тоньюкук. Я родился в период китайского доминирования», [11] — известно, впрочем, что этот китайский протекторат длился целое пятидесятилетие (630-682). (58) «Я приказал написать это во время, правления Бильге-кагана», [12] — это правление, начавшееся в 716 г., закончилось в 734 г.; оно длилось ещё десятилетие после смерти Тоньюкука.

Эта неточность «дат» (если можно так сказать), приведённых Тоньюкуком, происходит не от его неведения. Престарелый тюркский вождь определённо знал 12-летний календарь, но он не пожелал сделать сообщение, использовав это китайское нововведение. Он, происшедший из китаизированной семьи, сделал делом своей жизни энергичную борьбу против проникновения китайской культуры. С другой стороны, его историческое сознание было достаточно развитым для того, чтобы удовлетвориться традиционной хронологией по годам возраста. И он изыскал, таким образом, для двух «дат», которыми решил ограничиться, хронологию, одновременно объективную и близкую тюркской традиции. А именно: по годам правления или по политическому режиму (китайский протекторат; годы правления Бильге). Хотя он и довольствовался тем, что несмотря на своё собственное интеллектуальное развитие не чувствовал никакой необходимости давать в автобиографии точные даты (которые, впрочем, он мог с определённостью установить), но на деле, в своём рассказе, он придерживается строгой хронологической последовательности. То, что он описывает, есть не история, как таковая, а моральные и политические наставления, которые, как он сам считает, должны были спасти его потомков. Он внимательно относится к психологической и политической связи событий, а не к их частной хронологии; он не историк, а только моралист и политический деятель.

Большой прогресс в области исторической хронологии был сделан несколько позже, в той же социальной среде, к которой принадлежал и Тоньюкук, но человеком более молодым и более расположенным к новому научному мышлению (которое пришло к тюркам из Китая). Редак-

(373/374)

торы эпитафий Кюль-тегину («Принц-озеро», брат Бильге-кагана) и самому Бильге (зятю Тоньюкука), тексты которых были высечены соответственно в 732 и 735 гг. и кажутся инспирированными главным образом лично Бильге-каганом, постоянно заботились о датировке, год за годом, многочисленных исторических событий, о которых шла речь. Но как истинные тюрки, которые были ярыми поборниками исконной культурной традиции (текст не оставляет сомнения на этот счёт), они продолжали давать детальную хронологию по годам возраста (yāš) усопшего. Их забота о действительно исторической хронологии обнаруживается только в заключении эпитафии Кюль-тегину, где они чётко сообщают возраст покойного в момент его смерти и точный день этой смерти в соответствии с календарём 12-летнего животного цикла, точно так же, как и дни погребения и сооружения монумента: «Кюль-Тегин отлетел в год Овцы, в семнадцатый день (27 февраля 731 г.). В девятый месяц, в двадцать седьмой день (1 ноября 731 г.) мы устроили похороны. (Надгробное) здание, резные (фигуры?) и камень с надписью (в честь) его — мы все (это) освятили в год Обезьяны, в седьмой месяц, в двадцать седьмой день (21 августа 732 г.), Кюль-Тегин умирал сорока семи лет». [13]

Следовательно, можно по календарным годам восстановить все хронологические данные текста в годах возраста Кюль-тегина, поскольку эти годы возраста соответствуют общепринятым годам и это соответствие сообщается. Таким образом, путём ухищрения полностью оставаясь верными старым местным традициям счёта по годам возраста усопшего, редакторы надгробной стелы в честь Кюль-тегина в действительности используют в повествовании подлинно историческую хронологию, календарную хронологию современного типа.

Менее ясны детали в эпитафии Бильге, где повествование тщательно распределено по годам возраста усопшего, где день его смерти и день погребения даны по 12-летнему календарю, но где по курьёзной небрежности не упомянут его возраст в момент кончины. Однако изложенные события, почти все, так же, как и в соседней эпитафии Кюль-тегину, столь ясны,что простая проверка путём сопоставления позволяет обнаружить систему хронологии по календарным годам 12-летнего животного цикла. Эти годы, впрочем, в обоих текстах определены в соответствии с китайским календарём, разновидностью международного календаря Северо-Восточной Азии того времени.

Понадобилось ждать ещё двадцатилетие, прежде чем обычай датировать события по календарю 12-летнего животного цикла стал общим для тюркских народов Монголии. Политическая власть перешла в руки тюрок-уйгуров, чрезвычайно чувствительных к китайскому влиянию. Надпись Шинэ-усу, эпитафия уйгурскому правителю 759-760 гг.,

(374/375)

повествует о ряде событий в чётком хронологическом порядке и, начиная с 743 г., регулярно датирует их (часто с точностью до одного дня) в соответствии с китайско-тюркским 12-летним календарём: «В год Овцы я двинулся в поход. Второе сражение я дал шестого числа первого месяца...» [14] (= 4 февраля 743 г.).

С этого времени, по-видимому, прекращает своё существование хронология по годам индивидуального возраста. Возраст лица в момент какого-либо события иногда указывается, но при таких же условиях, как это делаем и мы: не для датировки, а для большей детализации. Иногда сообщаются и даты правления, но основной хронологией будет навсегда отныне хронология календарная. Она становится всё более подробной и доходит до чрезмерности у турфанских уйгуров X-XI вв. Если ранее авторы китайских хроник сообщали день, месяц и год, благодаря чему их сведения достаточно точны, то уйгурские авторы в известных случаях добавляют также астрологический момент, в соответствии с положением Луны среди 28 светил (накшатрас) индо-буддийской традиции. Тщательно составленные календари быстро распространялись в тюркоязычной среде и содержали астрономические и астрологические (как дань своему времени) сведения. Тюркская культура Центральной Азии была вступлением в эру хронологии по астрономическому календарю, однако и западные тюрки, будучи в контакте с исламом, который они приняли, адаптировали одновременно календарь, астрономию и астрологию арабов, унаследованные от греческой науки.

Этот беглый очерк истории хронологических концепций у древних тюрков даёт возможность наметить линии процесса, темпорализации, связанной с их интеллектуальным пробуждением и возрастающим участием в международной научной культуре. Вначале год, хотя и объективно определённый (чисто эмпирическим и конкретным образом), как «обновление зелени» природы, осмыслялся практически как год, прожитый индивидуумом, т.е. являлся в основном «годом возраста» (yāš). Это был такой период, когда потребность в хронологии пробуждается сперва робко и неясно, когда история одной жизни отмечалась единственно вехами индивидуальных лет жизни. Но мало-помалу развитие государственной структуры, ведущее к необходимости установления определённой общепринятой хронологии, достигло уровня осознания года не только в связи с индивидуумом, но и со всем обществом в целом. Для этого общепринятого года из соседней диалектной группы с более передовой формой светской власти было заимствовано дополнительно слово yïl. Это позволило обозначать и различать годы возраста и отдельные даты, такая возможность сохраняется ещё и до наших дней в тюркских языках группы yāš.

(375/376)

Далее, в результате развития межгосударственных отношений, в особенности с Китаем, осознаётся польза точного календаря и его принятия вслед за успешным освоением в адаптированной и упрощённой форме 12-летнего животного цикла китайского календаря, что обеспечивает эту новую потребность. Таким образом, новая техника счёта и датировки, преимущества которой очевидны, сталкивается с рутинной, традиционной датировкой и вступает в активное соперничество с этой архаичной, глубоко внедрившейся техникой счёта и датировки по годам индивидуального возраста. Эта техника сохраняется до середины VIII в. также у высокообразованных тюрков, но бескомпромиссных в отношении нового календаря. Позднее календарь 12-летнего животного цикла входит в обычай и служит для точной, объективной датировки и измерения времени. Индивидуальные годы возраста понимаются с этих пор, как определяющие лишь частную индивидуальную ситуацию и, тем более, не как общий эталон времени. Годичная мера времени соответствует исключительно общему календарному году, практически — нашему солярному, определённому точно и тщательно астрономическим календарём.

Средневековые тюрки, обладая техникой измерения времени, не придавали этой технике магического значения. Большие любители гаданий, они не очень доверяли календарю, который не сопровождался астрологическим альманахом, в частности, 12-ю животными 12-летнего цикла, имевшими в их представлении более, чем просто символическую ценность, но служившими в процессе гаданий, как и в Китае, для обозначения многих предзнаменований.

Позднее они начинают научно осознавать физическое время: в XV в. они дают миру великого астронома Улуг-бека, который проблемы времени трактовал математически.

Этот краткий этюд относится только к части тюрков, к тем, которые оставили нам письменные памятники, т.е. наиболее культурным среди пастухов-кочевников. В лесных чащах Алтая и Сибири другие тюркоязычные племена охотников с примитивным хозяйством, имевшие гораздо меньше контактов с внешним миром, развивались значительно медленнее. Но нам почти ничего не известно об их жизни в древности и именно поэтому мы о них не упоминали.

Предоставляем психологам делать чисто психологические заключения по поводу тех фактов, которые мы сочли возможным изложить и документировать. Будем рады, если нам удалось предложить им материал для полезного размышления.

(376/377)

Примечания переводчика. ^

[1] Р. Рelliot. Neuf notes sur des questions d’Asie Centrale. — TP. Vol.26, 1929, c.207.

[2] Перевод текста памятника соответствует переводу С.Е. Малова (С.Е. Малов. Енисейская письменность тюрков. М.-Л. ,1952, с. 29-33).

[3] Перевод фрагментов соответствует переводу С.Г. Кляшторного (С.Г. Кляшторный. Стела Золотого озера. — «Turcologica». Л., 1976, с. 261-262).

[4] Перевод фрагмента текста Л. Базена. Фрагмент соответствует строке 9 по изданию С.Е. Малова (Енисейская письменность, с. 27).

[5] Перевод фрагмента текста Л. Базена. Фрагмент соответствует строкам 2-5 по изданию С.Е. Малова (там же, с. 81-82).

[6] Цитата, приводимая Л. Базеном, не обнаружена нами в тексте известных изданий памятника.

[7] Цитируемый фрагмент текста соответствует строке 4 надписи на «Правой стороне» памятника по изданию С.Е. Малова (С.Е. Малов. Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. М.-Л., 1959, с. 10).

[8] Перевод фрагмента текста Л. Базена. Фрагмент соответствует строкам 3-7 горизонтальной надписи в верхней части памятника по изданию С.Е. Малова (там же, с. 11).

[9] Цитируемый фрагмент соответствует строке 3 надписи на «Западной стороне» памятника по изданию С.Е. Малова (там же, с. 28). Здесь Л. Базен, вместо Элътериш-кагана, как у С.Е. Малова, упоминает в цитате Бильге-кагана.

[10] R. Giraud. L’inscription de Baïn Tsokto. Édition critique. P., 1961.

[11] Перевод фрагмента текста Л. Базеиа. Фрагмент соответствует строке 1 надписи по изданию С.Е. Малова (С.Е. Maлов. Памятники древнетюркской письменности. М.-Л., 1951, с. 64).

[12] Перевод фрагмента текста Л. Базена. Фрагмент соответствует строке 58 надписи по изданию С.Е. Малова (Памятники древнетюркской письменности, с. 70).

(377/378)

[13] Цитируемый фрагмент текста соответствует заключительной части «Большой надписи» памятника по изданию С.Е. Малова (там же, с. 43).

[14] Цитируемый фрагмент текста соответствует строке 9 надписи по изданию С.Е. Малова (Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии, с. 39).

|