[ учебник ]Археология/ Под редакцией академика РАН В.Л. Янина.М.: МГУ, 2006. 608 с. 5000 экз. ISBN 5-211-06038-5.Раздел III. Ранний железный век. (А.Р. Канторович) Глава 2. Ранний железный век вне зоны античных государств и восточных цивилизаций (важнейшие культурно-исторические общности и области). — 283 2.2. Ранний железный век в степной полосе Евразии. 2.2.1. Скифская эпоха.

[ Введение.] — 306Общая характеристика предскифского периода и скифской эпохи. — 307Скифская археологическая культура и культуры скифского облика в северопричерноморской степи, лесостепи и на Северном Кавказе. — 310Основные археологические культуры скифо-сибирской области за пределами Скифии. — 327«Савроматская» культура. — 327Культуры сако-массагетского круга. — 330Пазырыкская культура. — 334Уюкская культура в Туве. — 338Тагарская культура. — 342[ Введение ] ^

В раннем железном веке бесписьменные народы, проживавшие в степном поясе Евразии и шире — на территории, соответствующей территории бывшего СССР, впервые попадают в поле зрения авторов античных и древневосточных письменных текстов. Главным образом эти свидетельства относятся к жителям степной зоны (киммерийцам, скифам, меотам, савро- матам и сарматам, сакам, массагетам и т.д.), но есть отдельные сведения и о более северных этносах. Это даёт возможность исследователям более уверенно, нежели при изучении бронзового века, соотносить ряд археологических культур, культурных общностей и областей с конкретными этносами и этноязыковыми образованиями.

Опять-таки именно в эпоху раннего железа на территории бывшего СССР появляются древнейшие государства, с которыми создатели культур степного пояса Евразии входят в активный контакт. В начале I тыс. до н.э. в Закавказье формируется государство Урарту (Ванское царство), сложные взаимоотношения с которым связывали киммерийцев и скифов в период их переднеазиатских походов 1. [сноска: 1 История и археология Урарту подробно освещены в рамках курса «История Древнего Востока».] Позднее, в VI в. до н.э., в Закавказье возникают Колхидское царство и Древняя Армения. В Северном Причерноморье в VII-VI вв. до н.э. появляются первые греческие колонии. Особого размаха греческая колонизация Северного Причерноморья достигает в V-IV вв. до н.э. Греческие государства Причерноморья установили тесные экономические, политические и культурные связи с различными племенами Восточной Европы — в первую очередь со скифами, а впоследствии и с сарматами. В Средней Азии в VII — первой половине VI в. до н.э. возникает Бактрийское государство, а затем Хорезмское государство, связанное тесными отношениями с сако-массагетскими племенами.

Как уже говорилось, история народов Евразийского степного пояса в раннем железном веке распадается на две эпохи, условно именуемые скифской и сарматской (сармато-гуннской) [чаще пишут: гунно-сарматской].

2.2.1. Скифская эпоха. ^

Общая характеристика предскифского периода и скифской эпохи. ^

В конце II тыс. до н.э. и в первые века I тыс. до н.э., в переходную эпоху от бронзового века к железному, в степной полосе Евразии от Нижнего Придунавья до Монголии идёт процесс постепенного усиления засушливости. Факторами усыхания (аридизации) могли быть как климатические изменения, так и сокращение растительности вследствие антропогенных причин — перенаселённости, нерационального использования степных ландшафтов и т.д. В результате господствовавшая ранее на этих территориях скотоводческо-земледельческая система хозяйствования, предполагавшая сочетание осёдлости с ограниченной мобильностью населения, эволюционирует в качественно новую систему экстенсивного кочевого скотоводства. Этот хозяйственно-культурный тип (определение которого было выработано в этнографической науке) предполагает разведение лошадей, мелкого и крупного рогатого скота, мясную и молочную пищу в качестве основы питания, отсутствие долговременных поселений, жизнь в переносных шатрах или кибитках, возможность масштабных и быстрых перемещений.

На переходной стадии от эпохи бронзы к эпохе железа в европейской части степей, в Северном Причерноморье и на прилегающих территориях в предскифское время (IX — начало VII в. до н.э.) существовала кочевническая скотоводческая культура, представленная погребениями и кладами, которая может с известной долей вероятности отождествляться с киммерийцами. Это предположительно ираноязычный народ, зафиксированный античными и переднеазиатскими письменными источниками. Целый ряд древнегреческих авторов (начиная с Гомера в «Одиссее») локализует прародину киммерийцев в Северном Причерноморье или на близлежащих территориях. Киммерийцы, таким образом, оказываются древнейшим из восточноевропейских народов, чей этноним нам известен. Археологические данные свидетельствуют о том, что северопричерноморская киммерийская культура находилась в тесном контакте с осёдлыми земледельческо-скотоводческими племенами восточноевропейской лесостепи, Крыма, Северного Кавказа и, возможно, лесного Волго-Камья.

Вместе с тем некоторые античные и большинство переднеазиатских (в частности, ассирийских) источников сообщают о киммерийских военных походах в Закавказье и Переднюю Азию в конце VIII-VII в. до н.э. Ряд греческих авторов (в частности, Геродот) утверждают, что эти походы и переселение киммерийцев в Малую Азию были спровоцированы их изгнанием из Северного Причерноморья вторгнувшимися туда скифами. Этим может объясняться фиксируемое археологами исчезновение на территории Северного Причерноморья археологических памятников киммерийско-предскифского типа. В то же время, учитывая наличие в собственно скифских памятниках следов материальной культуры предскифской эпохи, нельзя исключить неполное изгнание киммерийцев и их частичную ассимиляцию скифами.

В конце VIII — начале VII вв. до н.э., на огромном пространстве евразийского степного пояса от Придунавья до Прибайкалья сформировались новые археологические культуры, которые при всем своём многообразии могут рассматриваться в качестве составных частей единой культурно-исторической области, условно именуемой «скифский мир», или «скифо-сибирский мир». Основным отличительным признаком данной области является наличие у создавшего её населения специфического комплекса вещей (так называемая «скифская триада»), в который входят определённые формы вооружения, конского снаряжения и специфического зооморфного прикладного искусства — скифского (скифо-сибирского) «звериного стиля». В рамках «скифо-сибирского мира» господствовало кочевое скотоводческое ираноязычное население различных европеоидных типов (иногда с элементами монголоидности). Это население практиковало в основном захоронения по обряду трупоположения под курганами.

Вместе с тем в каждом отдельном регионе «скифо-сибирского мира» существовала индивидуальная кочевническая культура со своим вариантом «скифской триады», связанная с конкретными историческими и природными условиями и соответствующая конкретному этносу или группе этносов.

Собственно историческим скифам, т.е. скифам, известным по древнейшим письменным данным, а также близкоязычным народам и иноэтничным, но тесно связанным со скифами племенам, принадлежала лишь крайняя западная часть скифо-сибирского ареала — Северное Причерноморье (степь и лесостепь) и частично Северный Кавказ.

К востоку от Дона, от собственно скифской культуры, располагалась территория «савроматской» археологической культуры. Савроматы — ираноязычный народ, живший, по данным античных письменных источников, в степях между Доном и Волгой, но в археологическом отношении составлявший лишь часть более крупного объединения племен с определёнными формами погребального обряда и материальной культуры, занимавшего степи от Дона до междуречья Урала и Тобола.

Среднеазиатские (Приаралье, Семиречье, Памир, Тянь-Шань) и центральноказахстанские памятники скифо-сибирского типа так или иначе связаны с известными по древнеперсидским и древнегреческим источникам саками и массагетами, а также, возможно, с исседонами.

На территории Южной Сибири находились культуры скифо-сибирского типа, этнонимы создателей которых неизвестны. Это пазырыкская культура Горного Алтая; уюкская культура Тувы и близлежащих территорий; тагарская культура Минусинской и Кузнецкой котловин (Обь-Енисейское междуречье) — единственная культура скифо-сибирского типа с оседлым земледельческо-скотоводческим населением.

Хронологические рамки большинства культур скифо-сибирской области — VII-III вв. до н.э., чему и соответствует понятие «скифская эпоха». Вместе с тем существуют гипотезы о более широких рамках существования некоторых археологических культур, входивших в состав данной области.

Скифо-сибирская культурно-историческая область сформировалась на единой генетической подоснове — на базе культур, так или иначе восходящих к срубно-андроновской области эпохи поздней бронзы. Формирование «скифо-сибирского мира» происходило в условиях сходной среды обитания (степь) и одинакового уклада жизни данных культур — кочевого скотоводства (исключение составляет тагарская культура оседлых или полуоседлых племен). Дополнительным фактором распространения сходных форм материальной культуры на гигантских пространствах евразийской степи стала мобильность обитавших здесь кочевых народов, обусловившая быстрое установление межкультурных контактов. Этот процесс усиливался отдельными крупными степными миграциями (в основном направленными с востока на запад). Все эти факторы в совокупности обусловили быстрое распространение по всему поясу степей различных инноваций и прежде всего элементов «скифской триады»: вооружения и конского снаряжения — важнейших компонентов материальной культуры воина-кочевника, — а также изображений в «зверином стиле», преимущественно украшавших вещи именно этих категорий. Скифская археологическая культура и культуры скифского облика в северопричерноморской степи, лесостепи и на Северном Кавказе. ^

Скифская археологическая культура датируется серединой VII — началом III в. до н.э.

Собственно скифы — это различные близкородственные племена североиранской ветви иранской группы индоевропейской языковой семьи. Как особый этнос скифы впервые достоверно зафиксированы в ассиро-вавилонских письменных источниках 670-х гг. до н.э., а позднее подробно охарактеризованы античными авторами (Геродотом и др.). Античные и передневосточные тексты, в частности, сообщают о таких крупных событиях с участием скифов, как:

— миграция скифов в Северное Причерноморье и вытеснение ими из этого региона их непосредственных предшественников — киммерийцев; — грабительские походы скифов через Кавказ в Переднюю Азию в VII в. до н.э. и их столкновения здесь с такими знаменитыми державами, как Урарту, Мидия и Ассирия; — временное господство скифов в этом регионе, закончившееся гибелью скифской верхушки и прекращением постоянного скифского присутствия в Передней Азии; — неудачный завоевательный поход персидского царя Дария I в Северное Причерноморье против скифов в конце VI в. до н.э.; частичная или полная консолидация всех скифских племен во второй трети IV в. до н.э. под главенством царя Атея в рамках единого государства; — столкновения скифов с македонцами, приведшие, в частности, к поражению и гибели Атея в битве с Филиппом Македонским в 339 г. до н.э. и, напротив, к поражению и гибели Зопириона, полководца Александра Македонского в 331/330 г. до н.э; вытеснение и частичное истребление скифов сарматами в III в. до н.э.

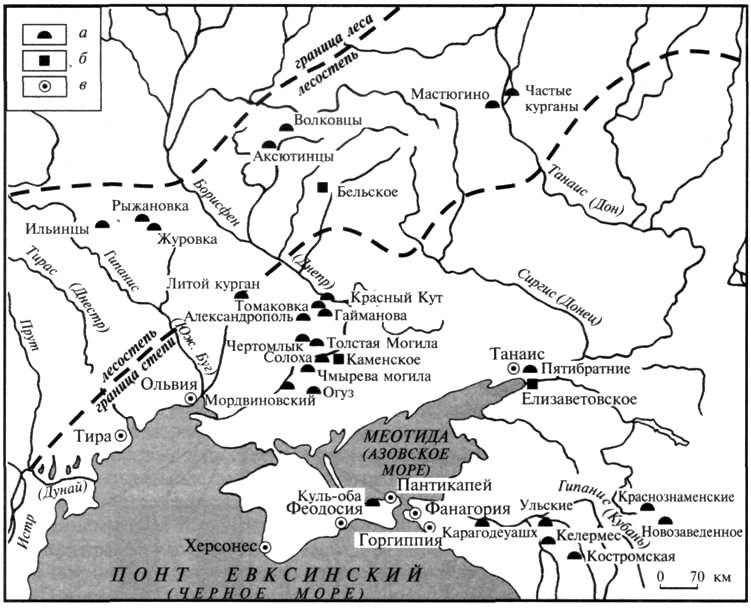

Судя по этим письменным данным, скифам и подчинённым им племенам принадлежала лишь западная часть ареала «скифо-сибирского мира» — Северное Причерноморье и Приазовье. Также некоторые ранние памятники скифской культуры выявлены на Северном Кавказе, что подкрепляется отдельными письменными свидетельствами.

Наряду с этими относительно точными сведениями античные источники (а под их влиянием и авторы последующих эпох — Средневековья и Нового времени) порой толкуют этноним «скифы» предельно широко, необоснованно давая это название самым разным кочевым этносам евразий- |

|

(320/321) |

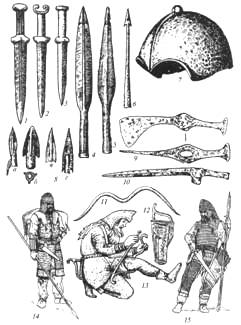

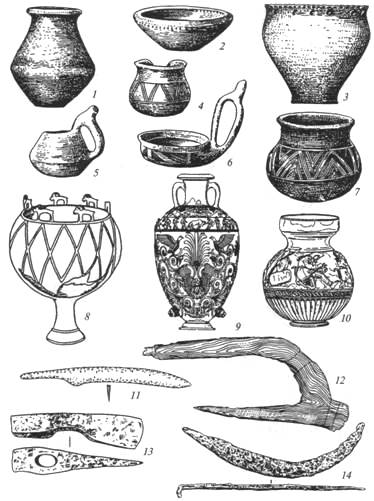

Сосуды и орудия труда скифской культуры и культур скифского облика: 1-7 — керамические сосуды; 8 — бронзовый котёл с зооморфными ручками; 9 — серебряная позолоченная столовая амфора из кургана Чертомлык; 10 — электровый сосуд из кургана Куль-Оба; 11 — железный нож; 12 — деревянный плуг; 13 — железный топор; 14 — железный серп.(Открыть рис. в новом окне) |

Скифская культура. Украшения, одежда, зеркала:1 — золотой гребень из кургана Солоха с изображением сражающихся скифов; 2 — золотая пектораль из кургана Толстая Могила; 3, 4 — бронзовые зеркала с центральной и боковой ручкой; 5 — золотая височная привеска из кургана Куль-Оба с изображением головы Афины; 6, 7 — реконструкция скифского костюма.(Открыть рис. в новом окне) |

свидетельствуют изображённые на них сцены из местной мифологии или реальной жизни.

Мужчины, как правило, носили штаны-шаровары, рубахи и кафтаны-куртки, мягкие сапожки и остроконечные шапки-башлыки, женщины — длинные платья, башлыки или конические и усеченно-конические головные уборы. Одежда богатых людей могла быть обшита золотыми бляшками. Украшениями служили также бусы, височные привески и булавки, гривны и браслеты.

Дисковидные бронзовые литые зеркала входили в состав погребального инвентаря и являлись в скифской культуре не только предметом туалета, но и сакральным объектом (как и у древних греков). Самые ранние имеют с обратной стороны вид сковородки с поднятыми бортами. Ручка находилась в центре и представляла собой петельку или два столбика, увенчанных бляшкой. Затем появились зеркала с длинной боковой бронзовой ручкой и изображениями в скифском зверином стиле — так называемого «ольвийского типа» (в основном их производили в северопричерноморских античных городах, в первую очередь в Ольвии Понтийской). Ещё позднее распространились зеркала без бортиков, с боковыми рукоятями, похожими на рукояти скифских мечей, а также с прямоугольными костяными ручками. Наряду с зеркалами важными культовыми объектами являлись навершия ритуальных шестов. В основном они были бронзовые литые, с прорезными погремушками либо с подвешенными колокольчиками. Обычно навершия увенчивались головой или фигурой животного.

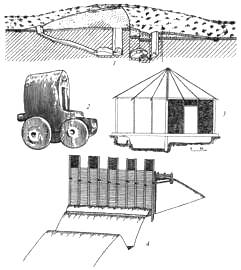

Хозяйство и орудия труда. Основой скифской экономики в степях Северного Причерноморья было скотоводство — изначально исключительно кочевое, со временем местами сменившееся полукочевым. Сначала практиковалась постоянная подвижность всего населения, без фиксированных зимних и летних стоянок. Необходимые продукты питания и ремесленного труда добывались военным путём либо обменом у соседей-земледельцев. Основу стада составляли лошади и мелкий рогатый скот, при незначительной доле крупного рогатого скота. Затем появились постоянные зимники и летники, а рядом с ними образовались родовые кладбища, чётко определились границы кочевания. Более того, на рубеже V-IV вв. до н.э. в одном из регионов Скифии — в Нижнем Поднепровье — начался процесс оседания на землю части скифского населения, вследствие чего доля крупного рогатого скота в стаде значительно возросла. Соответственно в тот же период у скифов Нижнего Поднепровья зарождается земледелие, игравшее здесь исключительно подсобную, в основном фуражную роль. Разводили ячмень и просо, землю обрабатывали костяными лопаточками и мотыгами с железными наконечниками, урожай собирали железными серпами, использовали каменные зернотёрки.

Напротив, у осёдлых нескифских народов, создавших культуру скифского типа в северопричерноморской лесостепи, несмотря на существенную роль пастушеского скотоводства, ориентированного на разведение крупного рогатого скота, господствовало именно земледелие с культивированием пшеницы и проса. Здесь найдены деревянные плуги (сходные с гальштат-

скими) и железные серпы — некоторые с наварным стальным лезвием, с рукоятками из кости. Применялись также железные топорики-тёсла и железные мотыги.

Как уже было сказано, начало эпохи железа в Восточной Европе связано именно с развитием киммерийской и скифской культур. Первоначально, до возникновения Каменского городища, основная масса металлических орудий, оружия и уздечных элементов производилась для киммерийцев и скифов осёдлыми ремесленниками лесостепи и Северного Кавказа: именно там в VI-V вв. до н.э. были центры добычи и обработки железа и бронзы (в частности, Вельское городище). С появлением осёдлости у скифов в северопричерноморской степи началось бурное развитие металлургии. Основные центры — Каменское и Елизаветовское городища — вместе с лесостепными мастерскими снабжали округу всем необходимым.

В чёрной металлургии использовался в основном бурый железняк, добытая руда обогащалась, обжигалась в ямных и шахтных горнах. За счёт первичного науглероживания в сыродутном горне или в результате преднамеренной цементации могли получать сталь. Ковка осуществлялась при высоких температурах в кузнечных горнах с воздуходувными мехами. Обнаружены остатки кузнечного дела: молоты, клещи, пробойники, пуансоны, зубила.

Сырьё для цветной металлургии приходило с Северного Кавказа, Южного Урала, Казахстана, с балкано-карпатских рудников. Найдены глиняные и каменные литейные формы, тигли и льячки. Плавильные печи обнаружены на Вельском и др. городищах. Также производились штамповка и тиснение украшений из золота и серебра.

На высоком уровне находилась обработка кости и рога, служивших преимущественно для изготовления орудий труда и элементов конского снаряжения. Широко было распространено кожевенное дело. Сырьём для прядения и ткачества служили овечья шерсть, лён, конопля. Был известен вертикальный ткацкий станок с каменными грузиками. Обнаружены железные вязальные спицы, крючки и иглы.

Торговля велась в основном с греческими колониями в Северном Причерноморье. Вывозили рабов, шкуры, а также, в основном из лесостепной зоны, — зерно. Ввозили вино, керамические и металлические изделия (орудия труда, дорогое оружие и украшения).

Изобразительное искусство, при наличии геометрических и растительных мотивов, особенно знаменито своими зооморфными и антропоморфными образами.

Прикладное зооморфное искусство скифской культуры представляет собой локальный вариант скифо-сибирского звериного стиля — одного из элементов «скифской триады». Это особое художественное направление в древнем прикладном зооморфном искусстве, характеризующееся на всем пространстве соответствующей культурно-исторической области — от Дуная до Южной Сибири — едиными чертами: унифицированным набором образов (копытные звери, хищные звери, птицы и фантастические (синкретические) животные) — в строго определённых позах и композициях,

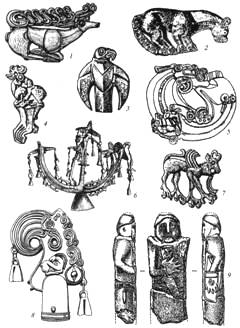

Скифское искусство:

1, 2 — золотые бляхи щита или горита в виде оленя и кошачьего хищника; 3 — золотая бляха пояса в виде птицы; 4, 5 — бронзовые уздечные бляхи с изображениями лося и хищника, свернувшегося в кольцо; 6 — бронзовое навершие шеста с антропоморфным и зооморфными изображениями; 7 — бронзовая уздечная бляха в виде грифона; 8 — бронзовое навершие шеста в виде птичьей головы с дополнительными зооморфными образами; 9 — монументальная антропоморфная каменная скульптура.

(Открыть рис. в новом окне)

с использованием особых приёмов моделирования деталей. Данному художественному направлению свойственны специфические приёмы стилизации, в первую очередь акцентирование определённых деталей изображения в ущерб другим элементам (вероятно, в магических целях). Образы скифского звериного стиля украшают предметы вооружения и конского снаряжения, элементы одежды, навершия ритуальных шестов и т.д.

В данном искусстве отразились культ солнца и огня, а также трёхчастная концепция мироздания, традиционно подробно разработанная у иранцев (как и вообще у индоевропейцев). Кроме того, в основе звериного стиля, вероятно, присутствовали и более древние тотемические и магические представления, специфичные для каждого этноса в рамках скифо-сибирского мира (что связано прежде всего со спецификой природных условий и занятий населения на той или иной территории). Отсюда разнообразие предпочтений в выборе видов животных внутри четырёх названных типов персонажей. В то же время в подавляющем большинстве культур скифо-сибирского мира наиболее популярным был образ оленя.

Отличительной чертой скифской культуры, не свойственной остальным культурам скифо-сибирского мира, является наличие монументальной антропоморфной скульптуры. Это высеченные из камня изображения мужчины-воина (возможно, первопредка), первоначально предназначенные для установки на вершине кургана. К настоящему времени известно более 160 таких изваяний.

Религиозно-мифологические представления скифов реконструируются преимущественно по древнегреческим письменным данным — в первую очередь по свидетельствам Геродота, который воспроизвёл некоторые мифологические предания скифов и описал скифский пантеон, практику жертвоприношений и ритуал гадания; исследователи также используют параллели в древнеиранских и древнеиндийских священных текстах. Собственно археологические материалы — произведения изобразительного искусства, погребальные комплексы и т.д. — позволяют говорить о культе предков и героев, солнца и огня, змееногой хтонической богини, возможно, о пережитках тотемизма.

Внезапная гибель «Великой Скифии» и соответствующее исчезновение скифской археологической культуры в степи и лесостепи Северного Причерноморья в начале III в. до н.э. были, очевидно, вызваны в первую очередь истребительной экспансией сарматов с востока в Северное Причерноморье в течение III-II вв. до н.э., о чём свидетельствуют, с одной стороны, античные письменные данные, с другой — следы соответствующих разрушений на поселениях скифов и связанных с ними народов.

В науке существует и иная, менее обоснованная с точки зрения письменных источников версия гибели «Великой Скифии» — вследствие краха скифского кочевого скотоводства из-за предполагаемой аридизации северопричерноморских степей, вызванной объективными климатическими изменениями или чрезмерной эксплуатацией пастбищ.

Остатки скифского населения сконцентрировались на Нижнем Днепре и в Крыму, где сформировалась так называемая позднескифская археологи-

ческая культура конца III в. до н.э. — рубежа III-IV вв. н.э., находившаяся под сильным сарматским и античным влиянием и отличающаяся от предшествующей скифской рядом особенностей и в первую очередь — полным отсутствием «скифской триады» (см. ниже) 1. [сноска: 1 Ещё один массив скифов, судя по античным письменным данным, после сарматского нашествия локализовался в Нижнем Подунавье. Однако археологические памятники данного региона по своему типу существенно отличаются от памятников позднескифской культуры.]

* * *

За пределами скифского мира, но в тесном контакте с собственно скифской культурой находились создатели осёдлых земледельческо-скотоводческих культур Северного Кавказа, существовавших более длительное время и отличавшихся высокоразвитым ремеслом. Это меотская и кобанская археологические культуры.

Меотская культура в бассейне Кубани и Восточном Приазовье была результатом жизнедеятельности целого ряда разнородных племён, объединённых самоназванием или иноназванием «меоты», известным нам из античных текстов. Культура возникла ещё в предскифский период и продолжала существовать в скифскую и сарматскую эпохи (максимальные хронологические рамки: IX в. до н.э. — III в. н.э.). Меоты оставили многочисленные поселения — как неукреплённые, так и защищённые валами и рвами, часто с площадкой-цитаделью. Жилища строились из глины с соломой либо из обмазанного глиной камыша, а также на деревянном каркасе с применением камышовых матов и глиняной обмазки; они обычно имели крышу из древесных прутьев, соломы и камыша, глинобитный или глинобитно-илистый пол и открытый очаг.

Для погребального обряда меотской культуры характерно трупоположение в ямах на бескурганных могильниках. Вместе с тем ещё в протомеотский период, синхронный предскифскому, здесь появляются отдельные подкурганные погребения, в том числе с набором колесничной упряжи и даже с колесницей (курган Уашхиту). На базе данной курганной традиции и в связи со скифским проникновением на территорию меотов в VII-VI вв. до н.э. — в период, синхронный раннескифской эпохе, — сооружаются богатейшие курганы с погребениями скифо-меотской аристократии, в том числе вышеназванные Келермесские и Ульские. Захоронения типа Уашхиту, Келермесских и Ульских обнаруживают многочисленные свидетельства контактов с Передней Азией, очевидно, обусловленные завоевательными походами киммерийцев и ранних скифов на Ближний Восток, захватившими и местное меотское население. В третьей четверти I тыс. до н.э. влияние степных кочевников здесь ослабевает, что проявляется в первую очередь в погребальном обряде: хотя курганная традиция имела место и в этот период, но курганные насыпи сооружались в основном не над погребениями, а над святилищами. В последние века I тыс. до н.э. меотская культура начинает испытывать влияние сарматской обрядности, в связи с чем в начале I тыс. н.э. у меотов наряду с традиционными ямными могилами распространяются катакомбы и подбои. В начале IV в. н.э. меотская

культура в своей классической форме перестаёт существовать, став одной из основ материального комплекса средневековых раннеадыгских племён. С меотской культурой на востоке граничила кобанская культура Центрального Предкавказья (XII-IV вв. до н.э.). Появившаяся ещё в эпоху поздней бронзы и входившая в состав Кавказской металлургической провинции (см. раздел II, гл. 7), эта культура, подобно гальштатской, плавно перешла в стадию железного века и просуществовала в течение всей скифской эпохи, дав начало ряду местных культур сарматской эпохи. Высокий уровень металлургии и металлообработки позволил кобанским мастерам, перенимая сначала у киммерийцев, а затем у скифов многие новации в вооружении и конском снаряжении, совершенствовать конструкцию этих предметов и наладить их массовое производство для собственных нужд и для нужд тех же кочевников.

Основные археологические культуры скифо-сибирской области за пределами Скифии. ^

«Савроматская» культура. ^

Термин «савроматская культура» традиционно применяют к кочевническим памятникам скифского облика в рамках следующего ареала: междуречье Нижнего Дона — Нижней Волги, Заволжье, Северный Прикаспий и степи Приуралья. Время существования «савроматской» археологической культуры: рубеж VII-VI — IV вв. до н.э. Данная культура постепенно уступила место в IV — начале III в. до н.э. сарматской культуре, возникшей в её недрах.

Этноним «савроматы», известный по античным источникам, в применении к данной археологической культуре служит условным общим названием для всей группы ираноязычных европеоидных кочевников указанного ареала, объединённых сходной материальной культурой и родством языков. При этом собственно исторические савроматы (т.е. известные по письменным источникам) — это лишь западная часть «савроматской» археологической культуры, этнически связанная с более восточными её районами.

Хозяйство создателей культуры — кочевое скотоводство по стабильным маршрутам, с постоянными «зимниками» и «летниками». Соответственно культура известна в основном по погребениям, сходство которых и стало основным критерием выделения «савроматской» культуры.

Захоронения совершались в курганах с земляной насыпью (в восточных районах в конструкции насыпи иногда использовался и камень). Хоронили в основном в ямах, в том числе с «заплечиками» (выступами-упорами для перекрытия), а в Южном Приуралье — также в катакомбных и подбойных могилах. Ямы могли перекрываться настилом из дерева или камыша, могли также содержать деревянные клети из двух-трёх рядов брёвен. Господствует трупоположение, погребённые в основном лежат на спине, иногда с руками на поясе или на бёдрах, с ориентировкой чаще на запад, реже — на восток или на юг.

Инвентарь мужских погребений составляли мечи и стрелы, уздечный набор, изредка копья. В инвентарь многих женских погребений также входили мечи, чем подтверждаются данные античных источников об участии молодых савроматок в боевых действиях, а также украшения, зеркала, каменные блюда и столики-алтарики и костяные ритуальные ложечки. Встречаются в погребениях и орудия труда: железные ножи, пряслица, костяные проколки.

Для всех погребений характерна напутственная пища — туши обезглавленных баранов. Значительную роль в погребальном обряде играл культ огня: сожжение надмогильных сооружений, разведение кострищ над могилами или засыпание их горящими углями, вследствие чего погребённые сильно обгорали. Часто эти действия заменялись помещением в могилы отдельных угольков или подсыпкой мела, охры или серы, а также оранжевых и красных кристаллов реальгара (моносульфид мышьяка).

Ведущие формы материальной культуры. Савроматское оружие очень близко скифскому. Мечи и кинжалы — тех же типов, что и у скифов, но при этом здесь были особенно популярны акинаки с навершием рукояти в виде двух выступов-когтей. Многочисленные наконечники стрел подобны скифским, однако при господстве втульчатых наконечников из бронзы здесь встречаются и отдельные черешковые.

В конском снаряжении у савроматов также много общего со скифами. Существенным отличием было широкое распространение уздечных привесок-амулетов из клыков кабана.

Савроматские керамические сосуды были груболепными, сделанными без гончарного круга, баночных, шаровидных и яйцевидных очертаний. Керамика в основном плоскодонная, однако в Приуралье изготавливались и круглодонные сосуды, часто с примесью талька в тесте. Бронзовые сосуды представлены двуручными рюмкообразными котлами на высокой ножке. Известны и ритуальные деревянные чаши с золотыми обкладками.

Многочисленны предметы культа, обереги и туалетные принадлежности: каменные алтарики на ножках, костяные и роговые ритуальные ложки, клыки, костяные блюда, костяные пластины. Все они, равно как и золотые обивки чаш, бронзовые уздечные бляхи, навершия акинаков часто украшены изображениями в зверином стиле скифо-сибирского типа. Данный стиль в «савроматской» культуре имеет некоторые локальные особенности. Так, излюбленный у скифов образ — олень — здесь встречается не столь часто или же сливается с иными образами, прежде всего с обра-

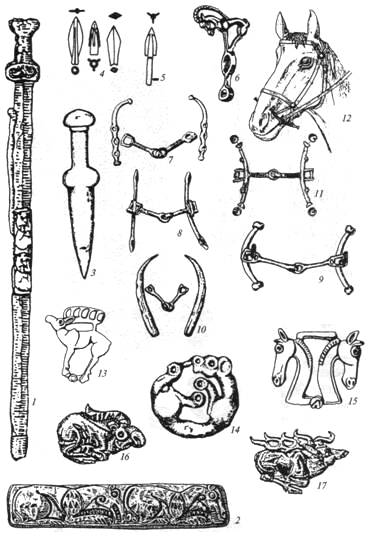

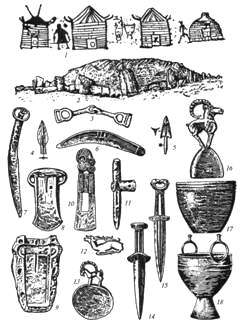

Ведущие формы изделий «савроматской» культуры [подпись на с. 328, рис. на с. 329]:

1-4 — железные акинаки; 5 — железный наконечник копья; 6 — бронзовый крючок для крепления колчана к поясу; 7-12 — бронзовые наконечники стрел с втульчатым и черешковым креплением; 13 — клык кабана с зооморфными завершениями (налобная конская подвеска); 14 — реконструкция снаряжения коня; 15— железные удила и псалии; 16— изображение хищника на роговой пластине; 17— бронзовая подпружная бляха с изображением борющихся верблюдов; 18, 19 — ритуальные костяные ложечки с зооморфными изображениями; 20 — бронзовое зооморфное навершие; 21, 22 — керамические сосуды; 23 — бронзовый котёл; 24 — каменный алтарик с зооморфными ножками; 25 — деревянная чаша с золотыми обивками в форме медведя (реконструкция).

(Открыть рис. в новом окне)

(328/329)

зом лося. Среди копытных наряду с лосем популярен совершенно нехарактерный для скифов образ двугорбого верблюда. Но наиболее распространён здесь образ волкоподобного хищника.

Культуры сако-массагетского круга. ^

Ранний железный век Средней Азии и Казахстана в скифское время складывается из истории двух тесно связанных групп — кочевников и полукочевников (это собственно сако-массагетский круг) и соседнего осёдлого населения, история которого более обеспечена письменными источниками.

Древние персы, а вслед за ними античные авторы применяли этноним «саки» для обозначения ираноязычных кочевников Средней Азии (причём персы порой называли так и северопричерноморских скифов). Под названием «массагеты» античные авторы объединяли различные группы среднеазиатских племён, отличающихся друг от друга по хозяйству и образу жизни. Это явно собирательный термин, но изначально это было наименование какой-то конкретной этнической группы, наиболее знакомой античным историкам. Определить в точности, какие именно памятники надо связывать с саками, какие — с массагетами, до сих пор не представляется возможным. Поэтому иногда употребляют термин «культуры сако-массагетского круга». Основными очагами этих культур являются зоны Приаралья, Центрального и Восточного Казахстана, Семиречья и Памира. Основные памятники всех этих кочевнических культур — курганные могильники.

Наиболее яркие погребения саков Приаралья находятся в низовьях Сырдарьи. Это могильники Уйгарак и Южный Тагискен, датируемые VII-V вв. до н.э. Курганы невысокие, не более 2 м, диаметром 10-40 м. Обряд: трупоположение в ямах или на поверхности земли, чаще на спине, головой на запад. Более редки случаи кремации на месте: погребение поджигалось и засыпалось землёй. В ямах были шатровые деревянные каркасные постройки, переплетённые прутьями и камышом. Покойника захоранивали в одежде и головном уборе, которые могли быть расшиты бусинами и золотыми бляшками. Мужчинам клали оружие: стрелы с бронзовыми наконечниками (втульчатыми и черешковыми), кинжалы или мечи типа акинаков. В погребения женщин помещали бронзовые зеркала, каменные алтарики, зернотерки, пряслица. И у мужчин, и у женщин в могилах были ножи, керамические сосуды и предметы конского снаряжения. Оружие, узда, бляшки одежды украшались в зверином стиле.

Погребения центральноказахстанской группы сако-массагетского круга именуются иначе тасмолинской культурой, датируемой VII-III вв. до н.э. Тасмолинские курганы небольшие (диаметром 10, редко до 20 м, высотой

Культуры сако-массагетского круга. Вооружение, конское снаряжение, «звериный стиль» [рис. на с. 331, подпись на с. 330]:

1 — железный меч-акинак с золотыми обкладками рукояти и ножен из Приаралья; 2 — изображение хищников на золотой обкладке ножен того же меча; 3 — бронзовый кинжал; 4 — бронзовые втульчатые наконечники стрел; 5 — бронзовый черешковый наконечник стрелы; 6 — бронзовый псалий с фигурой горного козла из Центрального Казахстана (тасмолинская культура); 7, 8, 9, — бронзовые удила и псалии; 10 — бронзовые удила и псалии из рога; 11 — бронзовые цельнолитые удила и псалии с окончаниями в виде конских копыт; 12 — соответствующая реконструкция узды; 13-15 — бронзовые подпружные пряжки из Приаралья в виде стоящего оленя, свернувшегося в кольцо кошачьего хищника и парных конских голов; 16 — золотая нашивная бляшка одежды в виде сайгака из Приаралья (Южный Тагискен); 17 — нашивная бляшка колчана (золото с бирюзовыми вставками) в виде оленя из кургана Чиликты-5 (Восточный Казахстан).

(Открыть рис. в новом окне)

Культуры сако-массагетского круга. Погребения, одежда, сосуды, предметы туалета и культа [рис. на с. 332, подпись на с. 333]:

1, 2 — реконструкция войлочного головного убора и кожаного кафтана с золотыми украшениями из погребения в кургане Иссык-16; 3-8 — типичные формы керамических сосудов кочевников сако-массагетского круга; 9, 10 — каменные ритуальные столики; 11 — серебряная чаша с надписью на сакском (?) языке из погребения в кургане Иссык-16; 12 — бронзовое зеркало с центральной ручкой-петелькой; 13 — планировка парных курганов с каменными выкладками-«усами» (тасмолинская культура); 14 — разрез Большого Бесшатырского кургана с погребением в наземном деревянном склепе и подземным ходом неясного назначения.

(Открыть рис. в новом окне)

1 м, редко до 2 м). Покойные лежат в овальной яме-подбое, на спине, головой на север. Ямы перекрыты каменными плитами, подбои заложены камнем. Погребённый сопровождался оружием и уздой, а иногда и конскими

головами. Вооружение, уздечка, булавки, бляхи часто украшались в зверином стиле.

Отличительной чертой тасмолинской культуры до недавнего времени считались так называемые «усы» — две каменные дорожки длиной до 200 м, шириной до 2 м, отходящие на восток от кургана или пары курганов, под одним из которых в яме погребён человек, тогда как под другим на древней земной поверхности помещается захоронение лошади. Однако ещё в начале 1980-х гг. возникла гипотеза, приобретающая в последнее время всё больше сторонников и сводящаяся к тому, что «усы» и курганы с отдельным захоронением лошади были сооружены позднее существования тасмолинской культуры пришлым населением раннесредневековой эпохи.

В Семиречье (Юго-Восточный Казахстан и Северный Кыргызстан) культуры сако-массагетского круга проявились, в частности, в таких ярких памятниках, как Бесшатырский и Иссыкский курганные могильники.

В монументальных Бесшатырских курганах захоронения производились в наземных срубах из обтёсанных брёвен тяншанской ели (высота срубов до 4 м, площадь до 16 кв.м), к которым с востока ведет коридор-дромос. Такой сруб перекрывался каменно-земляной насыпью (высотой до 17 м, диаметром до 100 м), окруженной каменным валом высотой 0,5 м, шириной 2 м.

Иссыкская курганная группа знаменита прежде всего богатейшим захоронением IV-III вв. до н.э. в кургане № 16, где под каменно-земляной насыпью в боковой гробнице (центральная гробница ограблена) в яме глубиной 2,7 м и площадью 3,5x4 м содержался сруб высотой 1,5 м, площадью 2x3 м. В срубе на дощатом полу, на расшитой золотыми бляшками матерчатой подстилке покоился человек 16-20 лет в великолепном парадном одеянии. Это одеяние реконструировано по расположению многочисленных золотых нашивных геометричных и зооморфных бляшек, украшающих практически каждую его деталь — высокий остроконечный головной убор, нижнюю рубаху, короткий кафтан, кожаный пояс с 16-ю мощными золотыми бляхами, штаны из кожи или войлока и аналогичные сапоги. Погребённый был наделён сумочкой с бронзовым зеркалом и кусочком красной краски, нагайкой с золотой лентой вокруг рукояти, стрелой с золотым наконечником, железным мечом и кинжалом типа акинаков с золотыми обкладками рукояти и клинка, в деревянных ножнах с золотыми пронизями-распределителями портупейных ремней. Золотые бляшки головного убора и одежды, равно как и многие элементы вооружения, украшены растительными и геометрическими мотивами, а также изображениями в зверином стиле.

Рядом с покойным также найден 31 сосуд из дерева, глины и металла, в том числе серебряная чаша с нерасшифрованной надписью рунического типа (возможно, на сакском языке), что для бесписьменного скифо-сибирского мира является ценнейшей находкой.

В целом культуры сако-массагетского круга, как и другие компоненты скифо-сибирской области, имеют свой неповторимый вариант «скифской триады». Это отражается в предпочтении определённых образов в рамках звериного стиля, в господстве бронзового вооружения и конского снаряжения, в форме рукоятей акинаков, а также в наличии псалиев с выступами-шпеньками, в широком распространении удил с дополнительными отверстиями в основании внешней петли и удил с прямоугольноконечным завершением, в существовании наряду с ременным скреплением удил и псалиев традиции отливать их уже в комплекте или насаживать псалии на удила. Специфичны и непохожи на скифские и савроматские и основные типы местных керамических сосудов: это лепные миски, грушевидные горшки и кувшины, банкообразные горшки, в том числе с трубчатым носиком-сливом.

Пазырыкская культура. ^

Хронологические рамки культуры: VI-III вв. до н.э. Её ареал — Алтай и прилегающая часть Восточного Казахстана. Пазырыкская культура является продолжением и развитием местных памятников переходной эпохи от бронзового века к железному (так называемого майэмирского типа), датируемых VIII — началом VI в. до н.э.

Для майэмирской эпохи характерно возникновение первых в этом регионе произведений искусства скифо-сибирского звериного стиля, а также постепенное перерастание вооружения и конского снаряжения предскифских типов в вооружение и конское снаряжение, соответствующее нормам «скифской триады».

Основную информацию о пазырыкской культуре дают погребения. Это малые и большие курганы с трупоположениями, обычно стоящие в ряд, один за другим, образуя меридианальные и широтные цепочки родовых могильников.

Курганы имеют каменную, реже — каменно-земляную насыпь, перекрывающую могильную яму с установленным в нее срубом или каменным ящиком. Простейший мужской инвентарь — оружие, женский — нож и зеркало; и у тех, и у других встречаются сосуды и кости барана. Около

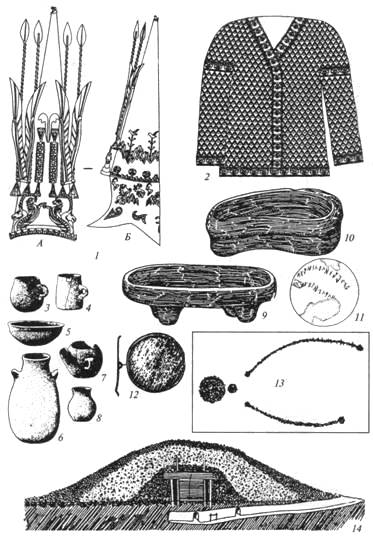

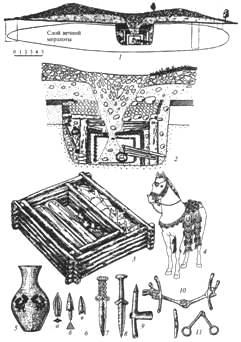

Пазырыкская культура. Погребения, конское снаряжение, оружие, утварь [подпись на с. 334, рис. на с. 335]:

1, 2 — разрез насыпи и погребальной камеры V Пазырыкского кургана; 3 — интерьер погребальной камеры под курганом 1 могильника Ак-Алаха-1 с парным захоронением людей в саркофагах в сопровождении взнузданных коней; 4 — реконструкция снаряжения одного из коней из этого погребения (дерево, кожа, войлок); 5 — керамический сосуд с кожаными аппликациями в виде петухов; 6 а, в — бронзовые втульчатые наконечники стрел; 6 б — костяной черешковый наконечник стрелы; 7, 8 — бронзовые кинжалы-акинаки; 9 — бронзовый клевец; 10 — ранняя форма пазырыкских удил и псалиев (бронза); 11 — поздняя форма пазырыкских удил (бронза) и псалиев (рог).

(Открыть рис. в новом окне)

трети погребений сопровождались захоронениями лошадей, причём чаще всего лошадь укладывали в могилу к мужчине.

Выделяются богатейшие родовые кладбища царского масштаба — Пазырыкские, Башадарские, Туэктинские и др. курганные группы. Это курганы

высотой 2-4 м, диаметром 50 м и более. Все органические материалы в этих могилах остались в сохранности до наших дней благодаря уникальному явлению — образованию под насыпями линзы вечной мерзлоты вследствие сочетания определённых природных и антропогенных факторов. Основу погребения составляла квадратная яма, которая имела стороны до 7 м, глубину от 4 до 7 м. В южной части ямы сооружался деревянный сруб площадью от 9 до 24 кв.м и высотой от 1,2 до 1,9 м. Сруб чаще имел двойные стены, которые увешивались коврами, деревянный пол, иногда застланный войлоком, и бревенчатый потолок, перекрытый слоями проваренной берёсты. В сруб ставили саркофаг-колоду, содержавшую преднамеренно мумифицированное тело одного человека или двух (мужчины и женщины). Рядом с саркофагом помещались сосуды с погребальной пищей, ритуальные столики, орудия труда и другие вещи. В северной части ямы за пределами сруба укладывались погребальные повозки и принесённые в жертву кони в богатой сбруе, иногда в особых войлочных или кожаных масках-чехлах с имитациями оленьих или козлиных рогов. Толстые столбы, стоявшие вдоль северной и южной стен сруба, подпирали мощные балки, на которые опирался верхний бревенчатый настил, сооружавшийся поверх потолка сруба и поверх отсека с конями и удерживавший на себе курганную насыпь.

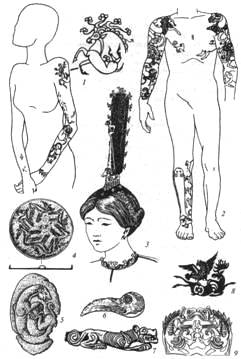

К недавно открытым замечательным памятникам пазырыкской культуры относится погребение знатной женщины в кургане № 1 могильника Ак-Алаха 3 (раскопки 1993 г.) и мужчины в кургане № 3 могильника Верх-Кальджин (раскопки 1995 г.). Эти мумии покрыты татуировкой, как и мумии из Пазырыкских курганов № 2 и 5.

Что же касается поселений, таковые пока не выявлены. Предположительно, жилищами на зимниках служили деревянные дома, по подобию которых сделаны срубы в могилах, а летом люди жили в берестяных юртах, повозках и в войлочных жилищах.

Курганы пазырыкской культуры содержали замечательные изделия из дерева, кости, войлока, кожи, шёлка, бронзы, железа, золота и других материалов. Часть этих вещей была произведена на месте, часть — импортирована из Ирана и Китая. Сохранность органических материалов позволила восстановить комплекс пазырыкской одежды, в который входят: у женщин — длинный, до земли, войлочный кафтан с длинными рукавами, хлопчатобумажная или шёлковая рубаха, цилиндрическая тканевая юбка, затягиваемая на талии, войлочные чулки; у мужчин — сходный, но не столь длинный кафтан либо короткая куртка или шуба из шкур овцы или соболя, тканая рубаха; и мужчины, и женщины носили кожаные и тканые штаны. Обувью и тем и другим служили мягкие кожаные декорированные сапоги, а головными уборами у женщин были парики с войлочными «султанами» с аппликациями либо полушаровидные шапочки из лошадиной шкуры и др., тогда как у мужчин — войлочные башлыки шлемовидных и полушаровидных форм с навершиями в форме башенок или птичьих голов.

Специфичность проявления «скифской триады» в пазырыкской культуре состоит в особенно широком распространении здесь бронзовых и

Майэмирская и пазырыкская культуры. Украшения и искусство:

1, 1a — зооморфные татуировки на теле женщины, погребенной в кургане 1 могильника Ак-Алаха 3; 2 — зооморфные татуировки на теле мужчины, погребенного в кургане 2 Пазырыкского могильника; 3 — реконструкция головного убора и гривны женщины, погребённой в кургане 1 могильника Ак-Алаха-3; 4 — бронзовое зеркало с изображениями оленей и горного козла на обороте (майэмирская эпоха); 5 — золотая бляшка с изображением кошачьего хищника, свернувшегося в кольцо (майэмирская эпоха); 6 — позолоченная бронзовая уздечная бляха в виде птичьей головы; 7 — деревянная фигурка кошачьего хищника; 8 — кожаная аппликация покрышки седла со сценой терзания лося грифом; 9 — медная уздечная бляха в виде противостоящих грифонов.

(Открыть рис. в новом окне)

позднее железных однокольчатых удил, а также У-образных бронзовых трёхдырчатых псалиев, а позднее — S-образных деревянных двудырчатых псалиев с окончаниями в виде голов грифонов, фантастических ушастых птиц, волчьих и кошачьих хищников. Кроме того, местному звериному стилю присуще необычайное разнообразие симметричных многофигурных композиций, вариативность поз, в которых представлены животные (в особенности популярно придание фигуре зверя S-видной формы, для чего его тело как бы перекручивается), обилие сцен терзания копытных хищными зверями и птицами. Своеобразны и типы местных керамических сосудов: в основном это лепные кувшины с высоким горлом, которые могли украшаться спиралевидными налепами или кожаными зооморфными аппликациями.

Уюкская культура в Туве. ^

[название раздела отражает концепцию Л.Р. Кызласова; о другой — см.: А.Д. Грач, Древние кочевники в центре Азии.]

Тува (Республика Тыва) — центральноазиатская территория, состоящая из чередующихся степных котловин и горных хребтов и ограниченная с севера и востока Саянами, а с юга — монгольскими степями. Продолжаются споры о том, существовала ли в Туве единая археологическая культура предскифско-скифского времени или в рамки тех же эпох укладываются две последовательных культуры. Сторонники первой гипотезы именуют эту единую культуру уюкской и датируют ее VIII (VII?)-III вв. до н.э. В ареал уюкской культуры, помимо Тувы, входят Восточный Алтай и Северо-Западная Монголия.

Основная информация о культуре Тувы этого времени связана с материалом погребений. Погребённые лежат на боку под курганами в деревянных срубах, либо в каменных ящиках, либо в простых грунтовых ямах.

Ярчайшие памятники уюкской культуры и скифо-сибирской области в целом — массовые захоронения людей и лошадей в курганах Аржан-1 и Аржан-2 в долине р. Уюк в отрогах Западного Саяна.

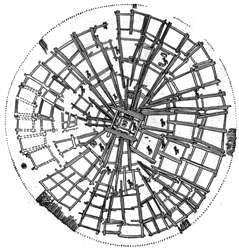

Аржан-1 — более раннее погребение. Дата его дискуссионна и, с учётом разноречивых типологических и радиоуглеродных показателей, колеблется в рамках IX-VII вв. до н.э. Под каменной насыпью (первоначальный диаметр 110 м, высота 3,5-4 м) находилось наземное деревянное сооружение из 70 радиально расходящихся прямоугольных и трапециевидных камер-клетей со стенами из трёх-четырёх брёвен, концы которых уложены друг на друга без подгонки, с оставлением просветов между венцами (максимальная высота клети — 2,5-3 м). Некоторые камеры дополнительно разделены на секции, в результате чего общее количество четырехугольных участков, замкнутых бревенчатыми стенками, приближается к сотне. Центр этой сложной конструкции (камера № 1) образован двумя вставленными друг в друга квадратными камерами, внутренняя из которых представляла собой настоящий сруб с двойными стенами и бревенчатым полом и содержала мужское и женское захоронения «царя» и «царицы» в долблёных гробах-колодах, тогда как внешняя — захоронения 8 знатных человек и 6 лошадей с уздечным набором для верховой езды. За пределами этой

Уюкская культура.

Деревянная погребальная конструкция под насыпью кургана Аржан-1

(фигурки лошадей обозначают камеры с массовыми конскими захоронениями).

(Открыть рис. в новом окне)

центральной конструкции 12 камер и несколько межкамерных помещений также содержали погребения людей и верховых лошадей. В остальных камерах захоронения не производились. Таким образом, под насыпью кургана Аржан-1 были погребены 17 человек и более 160 лошадей. Большинство лошадей, судя по вариативности уздечных наборов, были приношением «царю» от зависимых племён. Вся конструкция перекрыта сплошным бревенчатым потолком, по периметру построена наклонная бревенчатая стена-откос. Очевидно, первоначально вся деревянная конструкция представляла собой круглую платформу с наружными стенами, наклонёнными под углом 30° — т.е. плоский усечённый конус. Насыпь была укреплена каменной стеной-крепидой (первоначальная высота 2,5 м). На расстоянии 15-30 м насыпь была частично окружена в два-три ряда каменными кругами (диаметром 2-3 м и первоначальной высотой 0,8 м). Под камнями обнаружены кости животных, в основном лошадей.

Курган разграблен в древности. Сохранились остатки меховой (собольей) и шерстяной одежды, украшения из золота и камня, бронзовые навершия, кинжалы и боевой чекан из бронзы, бронзовые и костяные наконечники

Уюкская культура:

1 — бронзовые наконечники стрел (а — с втульчатым креплением; б — с черешковым креплением); 2 — бронзовый кинжал в кожаном чехле; 3 — бронзовый кинжал с навершием в виде фигурки кабана; 4 — бронзовый клевец; 5 — бронзовое навершие шеста с фигуркой барана; 6 — бронзовая нагрудная уздечная бляха в виде кошачьего хищника, свернувшегося в кольцо: 7 — бронзовые удила и псалии; 8 — псалий из рога; 9 — бронзовый псалий; 10 — бронзовые удила; 11 — реконструкция снаряжения коня из кургана Аржан-1; 12— роговая скульптура, изображающая голову взнузданного коня.

(Открыть рис. в новом окне)

стрел, элементы конского снаряжения (удила, псалии, уздечные ремни и их украшения) из бронзы, золота, серебра, кости, рога, дерева, кожи, в том числе орнаментированные в скифо-сибирском зверином стиле. В том же стиле выполнены и изображения на обломке «оленного камня» 1, [сноска: 1 «Оленные камни» — псевдоантропоморфные и условно-антропоморфные каменные стелы ритуального назначения с рельефными изображениями оленей и иных животных, предметов вооружения, деталей костюма и украшений. Были широко распространены в предскифскую и раннескифскую эпохи в степях Евразии — преимущественно в Монголии и Южной Сибири, а также, в гораздо меньшем количестве, — в Северо-Западном Китае, в Восточном и Центральном Казахстане, на Южном Урале, на Северном Кавказе, в Северном Причерноморье и в Средней Европе.] обнаруженного в насыпи. Ряд уздечных принадлежностей и наконечники стрел находят аналогии в предскифских и раннескифских памятниках Восточной Европы, другие предметы вооружения и узды, а также мотивы звериного стиля характерны для культур Саяно-Алтая начала скифской эпохи.

Примерно через 150 лет после сооружения кургана Аржан-1 неподалеку был возведен не менее замечательный курган Аржан-2. Насыпь кургана каменная, местами использовалась глина. Высота насыпи 2 м, диаметр 80 м. Насыпь была окружена мощной стеной из горизонтально уложенных камней и оградой из вертикальных плит. В стене был оставлен проход, причём в этом месте плиты ограды покрыты зооморфными изображениями. Под насыпью в разных местах, включая её кольцевую ограду, обнаружены захоронения 18 человек в двенадцати могильных ямах (не считая дополнительные погребения, совершённые в более позднюю эпоху). Основным было богатое парное захоронение «царя» и «царицы». Они лежали в прямоугольной яме глубиной 4,5 м, в погребальной камере в виде двойного сруба, перекрытого двойным накатом брёвен. Одежда и обувь «царя» и «царицы» были сплошь обшиты золотыми бляшками в виде кошачьих хищников и золотым кольцевидным бисером. Их головные уборы были украшены золотыми пластинами в виде оленей, лошадей и кошачьих хищников, а один из головных уборов — также золотыми шпильками с гравировками в зверином стиле. Среди украшений также — серьги, подвески и бусы из золота, бирюзы, пирита и янтаря, золотая массивная гривна (у мужчины), поверхность которой покрыта изображениями животных, золотая пектораль (была подвешена особо на вертикальном столбе). В погребении найдены разнообразные предметы вооружения из железа: акинаки (у мужчины и у женщины), ножи (у женщины); отдельно на жерди висел парадный кожаный пояс с золотыми обоймами, к которому крепились боевой чекан-клевец и плеть, а также горит, состоявший из кожаного колчана на деревянной основе, содержавшего стрелы с железными наконечниками, и кожаного футляра для лука. Поверхность горита была обшита золотыми бляшками. Эти бляшки, равно как и золотой орнамент, украшавший акинак, ножи, клевец и наконечники стрел, выполнены в скифо-сибирском зверином стиле. Перед лицами покойных лежали бронзовые зеркала. В погребении найдены также сосуды из камня, бронзы, золота, дерева и кожи. Стены и пол погребального сруба были покрыты войлочными коврами, от которых сохранились отдельные фрагменты.

Кроме того, под насыпью кургана найдено специальное захоронение четырнадцати лошадей в узде из бронзы и с украшениями из золота, а также обособленные клады, содержащие предметы конского снаряжения и вооружения.

Погребально-поминальный комплекс Аржан-2 включал помимо самого кургана расположенные поблизости от него кольцевые каменные оградки, в рамках которых обнаружены пережженные кости животных, и каменные башни (высотой до 1 м), рядом с которыми найдены кости лошадей.

Тагарская культура. ^

Хронологические рамки тагарской культуры — VII (VIII?) — начало III в. до н.э. Её ареал: Минусинская и Кузнецкая котловины, т.е. степная и лесостепная зона бассейна среднего Енисея и частично Обь-Енисейское междуречье. Хотя тагарской культуре в полной мере присуща «скифская триада», у неё есть две важные особенности по сравнению с остальными культурами скифо-сибирской культурно-исторической области.

Во-первых, её создателями являются не только кочевые скотоводы, но и осёдлые земледельцы с пастушеским или отгонным скотоводством, с преобладанием в стаде крупного рогатого скота и овец. О земледелии свидетельствуют: многочисленные находки крупных бронзовых серпов с отверстием для привязывания ремня и бронзовых мотыг-кельтов, а также оросительные каналы, иногда прорубленные в скальной породе.

Во-вторых, в зоне тагарской культуры, по крайней мере до V в. до н.э., известно мало железных изделий. Причина тому — высокий уровень местного бронзолитейного дела, расцветшего в условиях обилия сырья в этих местах, и как следствие — богатой традиции предшествующей карасукской культуры. Известны тысячи тагарских бронзовых вещей, в том числе украшенных в скифо-сибирском зверином стиле. Обнаружены керамические и медные двустворчатые литейные формы, практиковалось и литьё по восковой модели.

Поселения создателей тагарской культуры представлены селищами, размещавшимися на естественных террасах, а также постоянно заселенными городищами и городищами-убежищами с валом и рвом. Жилищами служили глубокие землянки и полуземлянки, реже наземные дома. Их стены строились из глины и камня, но были и деревянные срубные конструкции — бревенчатые рубленые прямоугольные дома с четырёхскатными крышами. На наличие последних указывают петроглифические изображения таких срубов, относящиеся к концу тагарской эпохи (Боярская писаница).

Погребения тагарской культуры достаточно специфичны. Для неё характерны земляные курганы, окруженные прямоугольными оградками из врытых на ребро массивных плит, с вертикально установленными камнями по углам. На ранних стадиях курганы одиночные, позднее насчитывается до 10-20 курганов в могильнике. Более ранние могилы в основном представляют собой каменные ящики с одиночными погребениями, более поздние — срубы, ямы с бревенчатыми накатами, часто с коллективными трупоположениями — родовыми усыпальницами (до 100 и более человек в

Тагарская культура:

1 — изображение жилищ на Боярской писанице; 2 — курган Салбык; 3 — бронзовые удила; 4, 5 — бронзовые наконечники стрел с втульчатым и черешковым креплением; 6 — бронзовый серп; 7 — бронзовый нож; 8, 9 — бронзовый топор-кельт и каменная форма для его отливки; 10 — бронзовый боевой топор с зооморфным обушком; 11— бронзовый клевец; 12— бронзовая уздечная бляха в виде оленя; 13 — бронзовое зеркало с фигуркой козла; 14, 15 — бронзовые кинжалы; 16 — бронзовое навершие с фигуркой козла; 17 — керамический сосуд; 18 — бронзовый котел.

(Открыть рис. в новом окне)

одной могиле). Покойные лежат на спине, вытянуты. В могилах иногда сохраняются остатки одежды — шерстяные ткани и кожа. Мужчины погребены с оружием (лук и стрелы, кинжал типа акинака, боевой чекан); женщины — с зеркалами, бусами, шильями. В позднее время в могилы кладут уменьшенные модели вещей. И к мужчинам, и к женщинам в погребения помещали характерные бронзовые ножи с отверстием на рукояти, лепные керамические сосуды баночной формы с жидкой пищей и в качестве той же напутственной пищи — части крупного рогатого скота, реже — части лошади или овцы. Также в могилах и кладах (чаще — в качестве случайных находок) встречаются разнообразные бронзовые топоры-«кельты», в основном служившие орудиями труда.

Интереснейшим памятником является группа из 14 курганов в урочище Салбык, основным среди которых был Большой Салбыкский курган IV в. до н.э. — один из крупнейших в мире. Первоначальная высота его насыпи составляла не менее 25 м. Эта пирамидальная насыпь состояла из слоев дёрна и глины, облицовка — из дёрна. Насыпь была окружена квадратной оградой, ориентированной по сторонам света (размером 70x70 м) из многотонных каменных плит, вкопанных поочередно — горизонтально (высота более 2 м) и вертикально (высота более 5 м). С востока к ограде подходил входной коридор шириной 5 м. Под насыпью помешался деревянный склеп усечённо-пирамидальной формы (размер основания — 18x18 м), накрывавший квадратную могильную яму (размер 5x5 м, глубина 1,8 м), в которую, в свою очередь, был помещён сруб с телом пожилого знатного мужчины. Покойного, очевидно, внесли в эту гробницу по наклонному коридору-дромосу из досок и берёсты, направленному к яме от западной стороны курганной ограды. В могильной яме и в дромосе были обнаружены останки ещё шести человек — членов семьи аристократа и слуг; кроме того, кости ещё четырёх человек, несомненно принесённых в жертву, были обнаружены у угловых камней ограды кургана.

Тагарская культура постепенно сменяется таштыкской, связанной с новой историко-культурной эпохой в степях Евразии, пришедшей на смену скифской эпохе. Остальные культуры «скифо-сибирского мира» в степях Евразии также резко или плавно уступают место сообществам с качественно новым материальным комплексом.